Regelmäßig werden die Dinge (und die Menschen) durcheinander geworfen und dabei gehen viele über Bord. Gemeint sind mal wieder die Zahlen. Wenn über „die“ Arbeitslosen gesprochen wird, dann taucht in den Medien fast ausschließlich die Zahl der „registrierten Arbeitslosen“ auf, die jeden Monat von der Bundesagentur für Arbeit (BA) verkündet wird. Die liegt derzeit bei 2.882.00 Menschen, davon befinden sich 883.000 im SGB III-System, also der „klassischen“ Arbeitslosenversicherung, die größte Zahl hingen im SGB II- oder Grundsicherungssystem, umgangssprachlich auch als Hartz IV bezeichnet: 1.989.000 Menschen. Aber die 2, 9 Mio. Menschen sind nur als Untergrenze des tatsächlichen Problems zu verstehen. Die BA selbst weist eine weitere Zahl auf, die a) realistischer für die Abbildung des Problems der Erwerbsarbeitslosigkeit ist und b) die zugleich deutlich höher ausfällt: 3.801.00. Das ist die Zahl der Unterbeschäftigten. Und 3,8 Mio. sind schon deutlich mehr als die offiziellen 2,9 Mio. Arbeitslose.

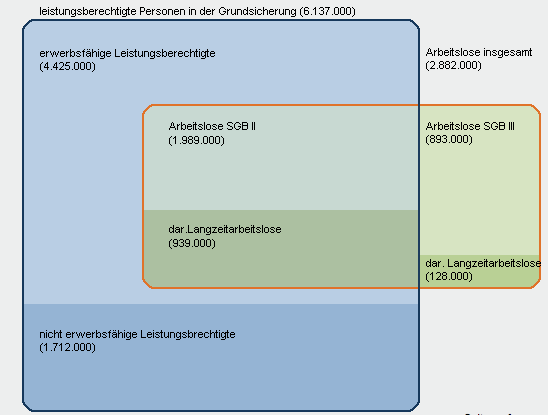

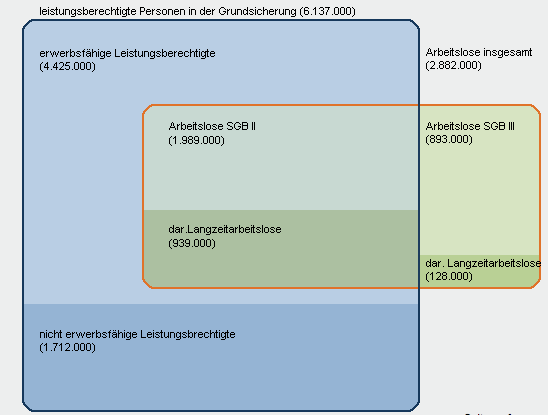

Für eine genaue Aufschlüsselung, was man darunter versteht, vgl. den Beitrag Arbeitsmarkt im Mai: Über 3,7 Millionen Menschen ohne Arbeit von O-Ton Arbeitsmarkt). Dass 3,8 Mio. faktisch Arbeitslose mehr sind als die 2,9 Mio. offiziellen Arbeitslosen, das leuchtet noch ein, wenn man es erklärt, warum da fast eine Million Menschen nicht mitgezählt werden, obgleich sie natürlich arbeitslos sind, nur nicht im Sinne der amtlichen Zählvorschrift. Aber noch eine Nummer schwieriger wird es dann, wenn man das Thema erweitert und darauf hinweist (vgl. dazu die Abbildung,) dass von den derzeit 6.137.000 leistungsberechtigten Personen in der Grundsicherung (SGB II) immerhin 4.425.000 „erwerbsfähige“ Leistungsberechtigte sind, von diesen aber nur 1.989.000 als Arbeitslose gezählt werden. Erwerbsfähig, aber nicht arbeitslos im statistischen Sinne? So ist es. »Ein Großteil der Arbeitslosengeld II-Bezieher ist nicht arbeitslos. Das liegt daran, dass diese Personen erwerbstätig sind, kleine Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder sich noch in der Ausbildung befinden«, erläutert uns die BA.

Aber die Zahlenakrobatik der Arbeitsmarktstatistik ist hier nicht das zu vertiefende Thema. »Schulden, Suchtprobleme oder psychosoziale Schwierigkeiten: Hartz-IV-Empfänger leiden häufig unter Problemen, die sie alleine nicht in den Griff bekommen. Von Kommunen und Jobcentern werden sie dabei allzu oft alleingelassen«, so kann man es beispielsweise in dem Artikel Viele Langzeitarbeitslose mit Schulden- und Suchtproblemen lesen.

Auslöser der Berichterstattung ist eine kritische Bestandsaufnahme des DGB: Sozialintegrative Leistungen der Kommunen im Hartz IV-System – Beratung „aus einer Hand“ erfolgt meist nicht, so lautet der Titel der von Wilhelm Adamy und Elena Zavlaris verfassten Studie. Mindestens zwei Millionen erwerbsfähige Hartz-IV-Empfänger haben nach dieser DGB-Studie Schulden- und Suchtprobleme sowie so genannte psychosoziale Schwierigkeiten. Von den zuständigen Kommunen würden die Betroffenen damit jedoch in den allermeisten Fällen alleingelassen. Die DGB-Autoren haben sich einmal die vorliegenden Statistiken angeschaut und sind zu folgenden Erkenntnissen gekommen:

- Insgesamt kann man für das Jahr 2012 von gut 1,1 Millionen erwerbsfähigen Hartz-IV-Empfängern mit Schuldenproblemen aus, von denen nach einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit aber nur 32.500 durch die Kommunen entsprechend beraten wurden.

- Von den geschätzt 450.000 Hilfebedürftigen mit Suchtproblemen erhielten laut Statistik lediglich 9.000 eine Beratung.

- Mit Blick auf die 900.000 Betroffenen mit psychosozialen Schwierigkeiten wurden nur für 20.000 Personen kommunale Hilfen gemeldet.

Adamy/Zavlaris (2014: 1) merken dazu an: »Mit Hartz IV wurde die größte Sozialreform in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland umgesetzt. Eine zentrale Idee war die Bündelung der kommunalen Erfahrungen aus der ehemaligen Sozialhilfe mit den arbeitsmarktlichen Kompetenzen der Arbeitsagenturen. Sozialintegrative Hilfen sollten mit beruflichen Integrationsleistungen verzahnt werden, die Gewährung aller individuellen Hilfen aus einer Hand war beabsichtigt. Den Hartz-IV-Empfängern und -Empfängerinnen sollte mit einer umfassenden Beratung und Unterstützung geholfen werden. Doch die Praxis sieht ganz anders aus. Von einer ganzheitlichen Betreuung kann meist nicht gesprochen werden.«

Es geht um die „kommunalen Eingliederungsleistungen“ nach § 16a SGB II. Dazu die Autoren der Studie: »Der § 16a SGB II ist eine kommunale Kann-Regelung. Die sozialen Integrationshilfen liegen in der Entscheidungsautonomie von Städten und Gemeinden und deren tatsächliche Erbringung hängt von den vorhandenen beziehungsweise bereit gestellten finanziellen Ressourcen einer Kommune ab.«

Adamy und Zavlaris (2014: 2) kritisieren zu Recht: »Einheitliche und verbindliche Standards wie auch valide und bundesweit zugängliche Daten fehlen, sodass es keinerlei Transparenz über die Leistungserbringung gibt.«

Und das in einem Bereich, wo es um richtig viele Menschen geht: Denn es befinden sich »mehr als zwei Drittel (der 4,4 Mio. erwerbsfähigen Hartz-Empfänger) im Langzeitbezug, d. h. sie haben innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 21 Monate Leistungen bezogen. Gerade bei diesem Personenkreis erschweren oft Schulden, Sucht oder psychosoziale Probleme den Weg aus dem Leistungsbezug – häufig treten mehrere Problemlagen gleichzeitig auf beziehungsweise bedingen oder verstärken sich gegenseitig.«

Zu der Personengruppe, die hier angesprochen wird, vgl. auch den Beitrag Hartz IV-Langzeitbezieher: Drei Viertel seit mindestens einem Jahr ohne Förderung von O-Ton Arbeitsmarkt. Dort wird festgestellt: »In den vorangegangenen 12 Monaten hat lediglich ein Viertel der im Januar 2014 fast drei Millionen Langzeitleistungsbezieher an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilgenommen. Die übrigen rund 76 Prozent wurden in dieser Zeit nicht gefördert. Im Vergleich mit dem Vorjahr (Dezember 2013) ist die Zahl der Ungeförderten zudem von 2,22 auf 2,25 Millionen Menschen gestiegen. Dabei sind Langzeitleistungsbezieher besonders förderbedürftig, denn ihnen fällt der Ausweg aus der Hilfebedürftigkeit und in den Arbeitsmarkt extrem schwer. Wie schwer, zeigt die BA-Statistik mehr als deutlich, denn im Januar 2014 fanden nur 0,9 Prozent von ihnen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Hintergrund sind, im Jargon der Bundesagentur für Arbeit, die „multiplen Vermittlungshemmnisse“.«

Zurück zur DGB-Studie über die sozialintegrativen Leistungen, die seitens der Kommunen bereit gestellt werden sollen: »Nach DGB-Schätzungen erhalten auch neun Jahre nach Errichtung des Hartz-IV-Systems allenfalls ein Viertel bis ein Fünftel aller Hilfebedürftigen mit entsprechendem Förderbedarf tatsächlich soziale Integrationshilfen der Kommunen. Diese sozialen Unterstützungshilfen hängen in starkem Maße davon ab, wo man lebt« (S. 6). Wartezeiten von bis zu sechs Monaten sind keine Ausnahmen.

Und weiter:

»Durch die Formulierung der kommunalen Eingliederungsleistungen als Ermessensleistungen hat der Gesetzgeber die Erbringung von den zur Verfügung gestellten Ressourcen der jeweiligen Kommune abhängig gemacht. Gerade in finanzschwachen Kommunen, in denen sich soziale Problemlagen häufen, stehen oft nicht ausreichend finanzielle Mittel bereit, um ein in Quantität und Qualität ausreichendes Angebot an kommunalen Leistungen vorzuhalten« (S. 8).

Man kann es drehen und wenden wie man will: Diese Befunde sind erschreckend und sie verweisen nicht nur viele der betroffenen Menschen in die Dauer-Passivität und oftmals in einen Teufelskreislauf sich verstärkender „Vermittlungshemmnisse“. Dabei ist besonders zu beachten, dass die Nicht-Förderung sowie eine fehlende oder defizitäre Berücksichtigung bei notwendigen sozialintegrativen Leistungen in der Bilanz oftmals zu einer massiven Verschlechterung der Lebenslage und darunter auch der Beschäftigungsfähigkeit der betroffenen Menschen führen. Mithin kann man sagen, dass die Zeit gegen die betroffenen Menschen arbeitet, denn je länger sie in der Langzeitarbeitslosigkeit verharren (müssen), umso unwahrscheinlicher wird eine (Wieder-) Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Aber nicht nur gegen sie, sondern auch gegen die Systeme, die mit ihrer – institutionenegoistisch nachvollziehbaren – Funktionsweise des Abschottens und Wegdelegierens zentral verantwortlich sind für die Unterversorgung dieser Gruppe innerhalb des Grundsicherungssystems. Und das schlägt dann wieder in zahlreichen einzelnen Haushaltstöpfen auf, denn die Menschen verschwinden ja nicht von der Bildfläche, sondern sie arrangieren sich mit Überlebensstrategien, die bei dem einen oder anderen dann durchaus auch zu Folgeproblemen führen, die einen schweren Schaden für die Gesellschaft verursachen (können).