Am 23. Juni wird in Großbritannien über den (Nicht-)Verbleib in der EU abgestimmt. Möglicherweise wird die Mehrheit für einen „Brexit“ stimmen und damit die EU noch weiter in die Krise treiben, die sich bereits mehreren Zerreißproben ausgesetzt sieht. Die meisten Umfragen sehen die Europa-Freunde vorne, aber nur knapp – und was man von der Genauigkeit von Umfragen zu halten hat, haben die letzten Parlamentswahlen ernüchternd gezeigt. Wirtschaftliche Argumente spielen in den Kampagnen der Befürworter und der Gegner eines EU-Austritts eine große Rolle. Als Beispiel sei hier eine Argumentation von Nigel Farage, dem Chef der EU-feindlichen Partei Ukip, zitiert, die man in dem Essay Brexit? Dann geht doch! von Björn Finke finden kann: »Die britische Stahlindustrie steckt in der Krise, Tausende Jobs sind bedroht. Doch die Regierung kann der Branche nicht einfach Subventionen gewähren oder billigen chinesischen Stahl mit Zöllen verteuern. Solche Rettungsaktionen müsste London mit Brüssel absprechen. Für Nigel Farage, den Chef der EU-feindlichen Partei Ukip, ist das ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr die Mitgliedschaft in der Union dem Land schade: „Es ist zum Verzweifeln traurig, dass wir als Mitglied der EU keine Kontrolle über unsere Industrie mehr haben“, sagt er.«

Aber bei einer anderen Angelegenheit sieht das ganz anders aus. Wenn es um die Festlegung der Höhe des gesetzlichen Mindestlohns geht, dann haben die Briten das in der eigenen Hand, so wie wir auch bei der hier seit 2015 geltenden gesetzlichen Lohnuntergrenze. 1999 hat die Labour-Regierung unter Premierminister Tony Blair einen gesetzlichen Mindestlohn (National Minimum Wage) eingeführt (bzw. korrekter: mehrere, denn für Personen unter 25 Jahre sowie für Auszubildende gibt es abgesenkte Mindestlöhne). Einen bedeutsamen Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung der Höhe des Mindestlohns hat die Low Pay Commission; sie ist unabhängig und besteht aus je drei Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Gewerkschaften. Sie gibt jährlich, in der Regel im März, einen Bericht heraus, in dem umfassend die Wirkungen des Mindestlohns auf die Gesamtwirtschaft und den Niedriglohnsektor untersucht und Empfehlungen für die künftige Höhe des Mindestlohnes gegeben werden (vgl. zum aktuellen Report National Minimum Wage: Low Pay Commission report Spring 2016), auf Grundlage derer dann die Regierung zum Oktober eines jeden Jahres eine Anpassung vornimmt.

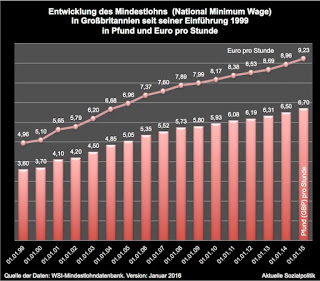

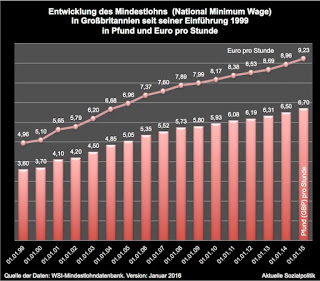

Im Oktober 2015 wurde der Mindestlohnsatz für die Arbeitnehmer ab 25 Jahre auf 6,70 Pfund pro Stunde erhöht. Zum 1. April 2016 hat die Regierung einen „National Living Wage“ in Höhe von 7,20 Pfund eingeführt und sich mit dieser Neuerung auf eine Entwicklungslinie gesetzt, die noch genauer zu diskutieren sein wird.

Eingeführt wurde der National Minimum Wage in Großbritannien 1999 von der damaligen Labour-Regierung – auf einem recht niedrigen Niveau. Man startete damals mit einem Einstiegssatz von umgerechnet 5 Euro pro Stunde, wohlgemerkt erst für die Arbeitnehmer ab 25 Jahren in dieser Höhe.

Denn auch in Großbritannien gab es eine intensive und polarisierte Debatte über die (möglichen bzw. in Aussicht gestellten) Beschäftigungsverlustes eines „zu hohen“ Mindestlohns. Vor diesem Hintergrund hat man in Großbritannien eine Doppelstrategie gefahren: Auf einem niedrigen Niveau einsteigen in den flächendeckenden Mindestlohn und zugleich eine unabhängige Mindestlohnkommission ins Leben rufen, die den Einführungsprozess und darüber hinaus die Beschäftigungs- und Arbeitsmarktauswirkungen des Mindestlohns in der Praxis kontinuierlich und engmaschig mit entsprechenden Analysen begleitet (vgl. beispielsweise die Publikationsseite der Low Pay Commission. Dadurch konnte man auch gut begründet die jährlichen Empfehlungen zur Anpassung des Mindestlohns erarbeiten und der Politik zur Entscheidung vorlegen.

Insgesamt wird der Mindestlohn in Großbritannien als Erfolgsmodell eingeschätzt. Wegen der moderaten Erhöhungen hat er seit seiner Einführung durch Tony Blair im Jahre 1999 nach den meisten vorliegenden Studien so gut wie keine Jobs gekostet.

Die Abbildung verdeutlicht die Entwicklung der Höhe des Mindestlohns in Großbritannien, gemessen an der Landeswährung und umgerechnet in Euro. Man kann erkennen, dass sich der National Minimum Wage mittlerweile am aktuellen Rand im oberen Bereich dessen befindet, was man in Europa an Mindestlöhnen vorfindet.

Aber damit nicht genug. Vergleicht man das mit der sehr zaghaften Erhöhungsdiskussion, die derzeit in Deutschland mit Blick auf Januar 2017 (!) stattfindet (vgl. dazu meinen Blog-Beitrag Der gesetzliche Mindestlohn: Wie viel darf, soll oder muss es sein? Und wer schaut eigentlich genau hin, ob er überhaupt gezahlt wird? vom 27.02.2016), dann wird Unerhörtes in Großbritannien geplant.

Das britische Mindestlohn-Experiment, so hat Marcus Theurer seinen Artikel zu den neuen Entwicklungen in Großbritannien überschrieben:

Am 1. April 2016 begann »in Großbritannien ein kühnes Experiment: Die Regierung in London erhöht den gesetzlichen Mindestlohn in den kommenden Jahren schrittweise um mehr als ein Drittel. Bis 2020 wird er auf voraussichtlich rund 9 Pfund in der Stunde steigen, umgerechnet rund 11,50 Euro.«

„Das ist eine der größten Mindestlohn-Erhöhungen in der westlichen Welt seit einer Generation“, wird der für den Arbeitsmarkt zuständige Staatssekretär Nick Boles zitiert. Der erste Schritt bestand aus der Anhebung des Mindestlohns für alle ab 25 Jahre um 50 Pence auf 7,20 Pfund pro Stunde. Von einigen Unternehmen wurde diese neue Messlatte nicht nur, aber auch aus Marketinggründen bereits nach oben übersprungen, beispielsweise von den beiden auf der Insel derzeit sehr erfolgreich expandierenden deutschen Unternehmen Aldi und Lidl: »Die deutschen Supermarktketten bezahlen allen Mitarbeitern in ihren britischen Filialen neuerdings mindestens 8,20 Pfund in der Stunde.«

Diese Maßnahme betrifft nicht nur einige wenige. Von der Mindestlohnerhöhung könnten rund 4,5 Millionen Briten und damit etwa jeder sechste Beschäftigte davon profitieren, erwarten die Arbeitsmarktfachleute der Denkfabrik Resolution Foundation.

Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Man kann das auf den Sommer des vergangenen Jahres, also 2015, natürlich vor den damaligen Wahlen in Großbritannien terminieren. Zu dieser Seite verkündete der konservative Schatzkanzler George Osborne: „Großbritannien verdient eine Lohnerhöhung“. Natürlich gab und gibt es auch handfeste ökonomische Ursachen für diese Entwicklung:

»(In) den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als 2 Millionen neue Stellen geschaffen. Doch viele dieser Stellen sind schlecht bezahlt. Im britischen Einzelhandel etwa arbeiten sechs von zehn Beschäftigten im Niedriglohnbereich, doppelt so viele wie vor 25 Jahren.

Die Verblüffung über den Mindestlohn-Coup der Regierung war groß, denn die Konservativen überholen damit die oppositionelle Labour Party quasi von links: Die britischen Sozialdemokraten hatten zuvor zwar die Hungerlöhne im Niedriglohnsektor gegeißelt, selbst aber eine deutlich moderatere Aufstockung der Lohnuntergrenze propagiert als nun verwirklicht.«

Haben die Konservativen also die Labour-Leute wirklich links überholt?

Der Schatzkanzler hatte neben der möglichen Blamage für den politischen Gegner eine weitere Begründung für diesen Schritt – und die ist aus seiner spezifischen Perspektive mehr als nachvollziehbar:

»Viele britische Geringverdiener erhalten von der Regierung Lohnzusatzleistungen („tax credits“). Doch es sei nicht Aufgabe des Staates, mit solchen Einkommensaufstockungen die Billiglöhne privater Arbeitgeber zu subventionieren.«

Auf alle Fälle erkennt man bereits an dieser Stelle: Der Mindestlohn ist – ob man das mag oder nicht – immer auch ein politischer Lohn. Und damit Gegenstand der politischen Auseinandersetzung.

Auch Alexander Hagelüken befasst sich in seinem Artikel Soziale Politik von Konservativen mit den überraschenden Entwicklungen in Großbritannien. Dort wird auf die Skeptiker und Kritiker des scheinbar arbeitnehmerfreundlichen Mindestlohnschwenks der Konservativen verwiesen,

die »beklagen, dass die Lohnuntergrenze nur für Beschäftigte im Alter von 25 Jahren aufwärts gilt. Sie sehen das ganze zudem als Ausweichmanöver. Der britische Finanzminister George Osborne will das ewige Haushaltsdefizit bis 2019 in einen Überschuss verwandeln – und dazu im Sozialen fast 20 Milliarden Euro einsparen. Der höhere Mindestlohn gleicht das auf Kosten der Kunden und Arbeitgeber etwas aus. Die Regierung könnte sich nun einen Teil der staatlichen Zuschüsse sparen, die traditionell den Lohn von Geringverdienern aufstocken.«

Wie dem auch sei – es ist eine im Vergleich zu Deutschland ansehnliche Erhöhung. Natürlich bleiben Reaktionen nicht aus, die man auch in Deutschland erwarten muss, selbst wenn der Mindestlohn nicht erhöht werden würde:

»Warnungen kommen nun aus typischen Schlechtzahlerbranchen wie der Gastronomie. Liberale Ökonomen prophezeien, der Anstieg werde die Zahl der unsicheren Jobs erhöhen, bei denen Unternehmen den Mitarbeitern keine feste Stundenzahl in der Woche anbieten. Im Extremfall haben sie dann auch mal null Stunden die Woche Arbeit. Es gibt auch offizielle Schätzungen. Demnach wird der Mindestlohn bis 2020 etwa 60 000 Jobs von Geringverdienern kosten. In einem Land mit mehr als 60 Millionen Einwohnern scheint dieser Verlust überschaubar.«

Das hatten wir bei uns auch. Übrig geblieben ist davon nichts, ganz im Gegenteil, die Zahl der Beschäftigten im Hotel- und Gaststättenbereich ist gestiegen.