Das Internet hat unglaublich viele positive Folgen und Nebenfolgen für unser Leben. Und es bestimmt dieses mehr und mehr. Wie viele Informationen, Meinungen und Gefühle werden über dieses Medium transportiert und beeinflussen uns in einem umfassenden Sinne. Nicht nur zum Guten. Man kann es so sehen wie Mercedes Lauenstein: Wasteland, so ist der Artikel überschrieben, der aus einer mehr als kritischen Selbstbetrachtung besteht:

»Innerhalb von Minuten hatte ich fast 30 Tabs offen mit Geschichten, die mich interessierten, nebenbei liefen auf Twitter dauernd neue Links rein. Und dann waren plötzlich drei Stunden vergangen, ohne dass ich auch nur einen einzigen Text gelesen hatte. So ist das an solchen Tagen: Ich lese keinen einzigen Text zu Ende, der länger ist als zwei Absätze. Ich überfliege alles nur, meine Augen sind eigentlich gar nicht mehr imstande, sich langsam über einen Text zu bewegen. Mein Hirn ist auf Speed, und wenn es ein Gesicht wäre, wäre es ein Junkiegesicht, das vor lauter Druffheit mit den Zähnen knirscht. Nach 45 Minuten irrem Tabs-fürs-Späterlesen-Öffnen bin ich nur noch für Dinge aufnahmefähig, die meine Sensationsgeilheit anheizen. Ich bin im Buzzmodus. Das fühlt sich an, wie an einem riesigen Büfett zu stehen und immer weiterzufressen, egal ob einem schon ganz schlecht ist oder nicht, Hauptsache, es kommt was rein.« Mit einem fatalen Ergebnis: »Als Leser wird man … zu hohlem Voyeurismus erzogen, stopft den ganzen Gehirnmüll der Leute wie Fastfood in sich hinein und hat nach einer halben Stunde Blabla schon dermaßen das Hirn voll, dass für echte Lektüre und müßiges Nachdenken über ein Thema keine Kraft mehr da ist. Und wenn man den ganzen Lärm des Internets ausschaltet, dann zieht es einem den Boden unter den Füßen weg: Stille verlernt.«

In dieser frustriert daherkommenden Weltsicht sind die Online-Redaktionen der Medien Müll-Lieferanten, die den ganzen Prozess am Laufen halten, beständig für Nachschub sorgen.

Aber es gibt solche und andere. Es gibt weiterhin die vielen Versuche, uns die Welt zu erklären, Bruchstücke von ihr an uns heranzutragen, sorgfältig zu wiegen und zu messen, bevor man irgendeine steile These in die Welt setzt. Das ist eine – vielleicht altmodische – Erwartungshaltung an das – anscheinend auslaufenden – Modell des klassischen Journalismus. Und was immer auch man von der ZEIT hält (oder nicht) – sie steht neben einigen anderen Medien insgesamt betrachtet für das Versprechen auf die alte Welt des Journalismus. Und sie bedient sich natürlich in den heutigen Zeiten auch des Online-Zugangs zu den Menschen und (potenziellen bzw. tatsächlichen) Kunden des an sich immer schwieriger aufgestellten Kernprodukts, also der in diesem Fall gedruckten Wochenzeitung. Während aber viele Tageszeitungen seit Jahren im klassischen Print-Bereich erhebliche Einbrüche zu verzeichnen haben, ist das bei der ZEIT nicht der Fall, dieser Wochenzeitung geht es gut. Am 20. Februar feiert die ZEIT ihren 70. Geburtstag und es geht ihr so gut wie kaum einer anderen überregionalen Zeitung.

Und genau hier ist derzeit ein Konflikt zu besichtigen, der von grundsätzlicher Bedeutung ist bzw. werden könnte für die expandierende Online-Branche. Darüber berichtet Anne Fromm in ihrem Artikel Online ist streikbereit. Und sie zeichnet ein etwas anderes Bild von diesem Erfolgsprojekt, denn innerhalb dessen, was wir als „die“ ZEIT wahrnehmen, »kämpfen die Onlineredakteure seit Monaten für bessere Bezahlung. Sie wollen so viel verdienen wie ihre Kollegen beim Blatt: „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“. Bisher verdienen die Onlineredakteure laut Betriebsrat im Schnitt rund 10.000 Euro im Jahr weniger als ihre Printkollegen.«

Damit stellen die Redakteure dort eine zweifache Grundsatzfrage: Zum einen werden die Online-Journalisten flächendeckend schlechter bezahlt als ihre „klassischen“ Pendants in den Prinz-Redaktionen und zum anderen haben die Betroffenen das auch deshalb so lange akzeptiert, weil es historisch so gewachsen ist, mithin also eine Systemfrage aufgeworfen wird, denn natürlich haben die Verlage kein wirkliches Interesse daran, das Lohn- und damit Kostendifferential einzuebnen.

Nicht wenige Verlage haben ihre Onlineredaktionen ausgegliedert, als sie entstanden sind. So ist das auch bei er ZEIT gelaufen. Mit diesem Ergebnis:

»Hinter Zeit Online stehen die Zeit Online GmbH und die Zeit Digital GmbH, beide hundertprozentige Töchter der Holtzbrinck Gruppe, zu der auch die Zeit gehört. Anders als der Zeit Verlag ist Zeit Online nicht tarifgebunden. So kommt es, dass von den rund 120 Zeit Online-Mitarbeitern rund die Hälfte unter Tarif verdient, schätzt ein Vertreter von Verdi. Und selbst die, die Tariflohn bekämen, seien weit entfernt von den Printgehältern.«

Solche Unterschiede sind natürlich nur zu rechtfertigen, wenn es auch gravierende Unterschiede gibt zwischen den einen und den anderen. Hier allerdings verschiebt bzw. besser: vermischt sich immer mehr: »Die Berliner Zeit Online-Redaktion will in zwei Jahren mit der Print-Hauptstadtredaktion in ein gemeinsames Gebäude ziehen. Bisher sind deren Büros getrennt, auch wenn die Redaktionen immer mehr zusammenwachsen. Zeit Online-Redakteure schreiben zunehmend für das Blatt und anders herum.« In Zukunft werden also Print- und Onlineredakteure in Berlin Tür an Tür sitzen. Sie würden die gleiche Arbeit machen, mit dem gleichen Qualitätsanspruch, aber ungleich bezahlt werden.

Der Geschäftsführer, Rainer Esser, kann das Zusammenwachsen nur begrüßen: »Auf einer Betriebsversammlung Anfang Dezember in Hamburg sprach er über die „große Schnittmenge“ von Print und Online. Zwischen beiden Redaktionen dürfe es keine Qualitätsunterschiede geben, zitieren ihn Leute, die dabei waren.« Keine Qualitätsunterschiede, aber sehr wohl Vergütungsunterschiede. Die Arbeitgebersicht ist hier a) nicht überraschend, b) natürlich begründungspflichtig und c) (mögliche) Quelle für erhebliche Auseinandersetzung mit den eigenen Leuten – die, wie im Fall der ZEIT, offensichtlich auch nicht mehr den Konflikt scheuen.

»Erkämpft sich die Redaktion höhere Gehälter, könnte das auf die gesamte Onlinebranche ausstrahlen. Die Gewerkschaften und Betriebsräte anderer Redaktionen beobachten interessiert, was sich beim Hamburger Verlagshaus und seinem Berliner Onlineableger tut. Denn einen Flächentarifvertrag für ausgelagerte Onlineredakteure, wie im Falle Zeit Online, gibt es bisher nicht. Ein Erfolg der Zeit Online-Redaktion könnte den Druck erhöhen.«

Zum speziellen Hintergrund muss man wissen: »Drei Jahre lang hat der Betriebsrat von Zeit Online versucht, Gehaltsverbesserungen zu erstreiten. Als das scheiterte, zog er die Gewerkschaften hinzu. Die führen nun in dritter Runde Verhandlungen mit der Verlagsgeschäftsführung und stoßen dabei auf großen Widerstand.«

Nun wird immer wieder eingeworfen, dass es sich eben um ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle handelt und gerade der Online-Bereich einer sei, bei dem rote Zahlen geschrieben werden aufgrund der Kostenlos-Mentalität im Netz. Und auch wenn man Bezahlschranken hochzieht, dann sind die Erlöse daraus in aller Regel nicht ausreichend, um eine tarifliche, also bessere Vergütung gewährleisten zu können. Nur stellt sich hier die Frage, ob es auch wirklich zwei getrennte Welten sind, zwischen Print und Online. Der ZEIT-Geschäftsführer Rainer Esser wird aber so zitiert:

»Tatsächlich ist Zeit Online in den letzten Jahren stark gewachsen: um zwölf Prozent allein im Jahr 2014. Vor einem knappen Jahr feierte sich Zeit-Geschäftsführer Rainer Esser … dafür, dass Zeit Online den „Break-Even“ geschafft habe und keine Verluste mehr schreibe.«

Der gesamte ZEIT-Verlag meldet ein Umsatz von 180 Millionen Euro. »Auf einer Betriebsversammlung im Dezember in Hamburg sagte Esser noch, die Erlöse von Zeit und Zeit Online könnten nur noch gemeinsam betrachtet werden.«

Dass das aber offensichtlich nur in die eine Richtung gilt, wird im aktuellen Konfliktfall erkennbar, denn jetzt argumentiert der Geschäftsführer so, dass ZEIT Online ein defizitäres Unternehmen sei und man deshalb auch leider keine dem Printbereich entsprechende Vergütung vornehmen könne.

»Der Frust der Onliner wächst. Mittlerweile sind drei Viertel der Belegschaft in die Gewerkschaft eingetreten. Sie seien streikbereit, sagt ein Mitglied des Betriebsrates.« Und sollten diese Redakteure erfolgreich sein, dann wird das auch auf andere Bereiche ausstrahlen. Wir dürfen gespannt verfolgen, wie diese Auseinandersetzung ausgehen wird.

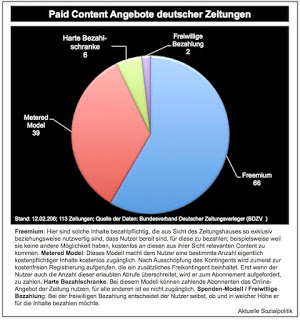

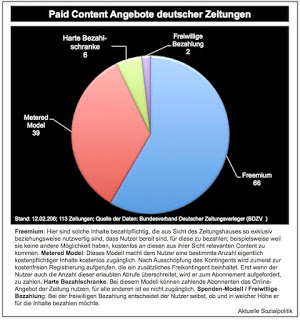

Die weit über die Online-Redaktion der ZEIT hinausreichende Bedeutung der Auseinandersetzung ist darin zu sehen, dass es hier eben auch um grundsätzliche Fragen der Branche und vor allem der Geschäftsmodelle geht. Denn die Vergütungsunterschiede zwischen Print- und Online-Journalisten ist – das wurde in dem Beitrag von Anne Fromm angesprochen – historisch bedingt. Sie stammt aus einer Zeit, in der man die Online-Angebote als quasi „add-on“ des eigentlichen Produkts, also der Druckausgabe der Zeitungen, kostenlos im Netz verfügbar gemacht hat. Seit Jahren schon stehen die Zeitungsverlage vor dem betriebswirtschaftlichen Dilemma, dass zum einen der Absatz des Kernprodukts rückläufig ist, parallel dazu die Anzeigenerlöse durch eine Verlagerung der Werbebudgets ins Internet sinken und die Online-Nutzer haben sich an die Gratis-Angebote gewöhnt. Man versucht mehr oder weniger erfolgreich, dieses Dilemma mit einem Umschwenken auf Paid Content-Modelle aufzulösen. Aber die Abbildung mit einer Auswertung der aktuellen Situation auf der Grundlage von 113 Zeitungen in Deutschland verdeutlicht, dass das gar nicht so einfach ist. Gemessen am Referenzmodell der harten Bezahlschranke sprechen wir dann von lediglich 5,3 Prozent der Zeitungen, die diesen Weg bislang eingeschlagen haben. Die große Mehrheit experimentiert mit sehr abgeschwächten Varianten des Bezahl-Modells. Genau an dieser – für die Verlage sicher unbefriedigenden Situation – setzt ja auch die Argumentation der „Aufspalter“ in Print- versus Online-Redaktionen an, denn nach dieser Logik sind die Online-Redaktionen immer defizitär und darüber kann man dann auch deutlich abgesenkte Standards bei den Arbeitsbedingungen und damit auch der Vergütung zu legitimieren versuchen. Allerdings kann man eben auch darauf verweisen, dass die beiden anfangs durchaus getrennten Bereiche mittlerweile immer stärker zusammenwachsen und es zahlreiche Vermischungen gibt – Hinweise am Beispiel der ZEIT wurden ebenfalls schon gegeben.

Wenn es aber so ist, dass die Grenzen zwischen Print und Online immer brüchiger und sich absehbar auflösen werden, dann wäre es für die Beschäftigten ein strukturelles Problem, wenn die schlechteren Arbeitsbedingungen in dem einen Bereich perpetuiert und stabilisiert werden, weil es dann betriebswirtschaftlich rational eine Rutschbahn nach unten für alle Journalisten geben muss, denn das wird den immer kleiner werdenden Teil der „klassischen“ Redaktionen „zu teuer“ werden lassen. Und man kann ja in immer stärkeren Umfang auf die anderen, „billigeren“ Journalisten zurückgreifen.

Dass die Verlage gegen eine Angleichung „nach oben“ erbitterten Widerstand leisten (müssen), ergibt sich aus ihrer Perspektive auch verstärkend dadurch, dass weitere, bislang gerne in Anspruch genommene Billig-Modelle wie die der „Pauschalisten“ zunehmend unter Druck geraten. Vgl. hierzu den Beitrag Wenn Pauschalisten plötzlich richtig eingestellt werden: Scheinselbständigkeit im Journalismus und deren Eindämmung. Möglicherweise aufgrund eines Gesetzentwurfs, der noch feststeckt im politischen Betrieb vom 22. Januar 2016.