Eines muss man der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) ja lassen – sie hat den Koalitionsvertrag aus dem Dezember 2013 wirklich gelesen und abgespeichert und arbeitet die ihr Ressort betreffenden Punkte ab bzw. versucht es. Und auch wenn die Politik schon in den Wahlkampfmodus einzusteigen beginnt, sie hat da noch einen Passus gefunden, der umgesetzt werden soll: Unter der Überschrift „Weiterentwicklung des Teilzeitrechts“ (Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 14. Dezember 2013) findet man auf der Seite 50 diese Zielsetzung: »Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich zum Beispiel wegen Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen zu einer zeitlich befristeten Teilzeitbeschäftigung entschieden haben, wollen wir sicherstellen, dass sie wieder zur früheren Arbeitszeit zurückkehren können. Dazu werden wir das Teilzeitrecht weiterentwickeln und einen Anspruch auf befristete Teilzeitarbeit schaffen (Rückkehrrecht). Für bestehende Teilzeitarbeitsverhältnisse werden wir die Darlegungslast im Teilzeit- und Befristungsgesetz auf den Arbeitgeber übertragen. Bestehende Nachteile für Teilzeitbeschäftigte wollen wir beseitigen.«

Und mit Blick auf diese Übereinkunft will Nahles nun gesetzgeberische Fakten schaffen, bevor in der Großen Koalition gar nichts mehr passiert: Sie will das Recht auf eine Rückkehr in Vollzeit gesetzlich verankern. In ihrem Ministerium gibt es derzeit einen entsprechenden Referentenentwurf, der bereits mit anderen Ressorts der Bundesregierung abgestimmt wird. „Ziel des Gesetzentwurfs ist die Einführung eines Anspruchs auf zeitlich begrenzte Teilzeitarbeit im Teilzeit- und Befristungsgesetz“, heißt es darin. In der Logik des bestehenden Rechts – das ein Wechselrecht von Vollzeit in Teilzeit kennt – wäre das eine konsequente Weiterentwicklung.

Denn im Teilzeit- und Befristungsgesetz hat der Gesetzgeber ein Wechselrecht von Vollzeit in Teilzeit (allerdings nicht für alle) festgeschrieben (vgl. § 8 Verringerung der Arbeitszeit), um dadurch eine Flexibilisierung der Arbeitszeit für die Arbeitnehmer(innen) zu ermöglichen, die das wollen (oder müssen?).

In einer Informationsbroschüre des Bundesarbeitsministerium (Stand: Januar 2016) heißt es dazu: »Das Gesetz verankert einen grundsätzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit für Arbeitnehmer (§ 8 TzBfG). Diese Regelung erleichtert einen vom Arbeitnehmer gewünschten Wechsel von Vollzeitarbeit zu Teilzeitarbeit und trägt dazu bei, eine ablehnende Haltung von Arbeitgebern gegenüber realisierbaren Teilzeitarbeitswünschen von Arbeitnehmern zu überwinden.« So allgemein, so gut.

Ein Blick auf die Voraussetzungen verdeutlicht zugleich, dass das nur unter Einschränkungen als ein Rechtsanspruch zu verstehen ist: »Der Teilzeitanspruch gilt für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis bereits länger als sechs Monate bestanden hat … und deren Arbeitgeber in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt … Arbeitnehmer müssen den Wunsch nach Arbeitszeitverringerung und deren Umfang spätestens drei Monate vorher schriftlich oder mündlich anmelden; sie sollen dabei die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit angeben … Arbeitnehmer können bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen verlangen, dass ihre vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird«, so die Aufklärung seitens des Bundesarbeitsministeriums.

Aber ganz so einfach geht es dann auch nicht, selbst wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Denn da gibt es ja noch die Arbeitgeber. Und die können der Aufklärungsbroschüre des BMAS entnehmen, dass das Gesetz nicht nur die Rechtsposition der Arbeitnehmer stärkt, sondern zugleich dafür sorgen soll, »dass die berechtigten Interessen der Arbeitgeber nicht zu kurz kommen.« Und wie soll das gehen? »Arbeitgeber können die Verringerung der Arbeitszeit oder deren gewünschte Verteilung aus betrieblichen Gründen ablehnen … Das Gesetz nennt als betriebliche Gründe insbesondere eine wesentliche Beeinträchtigung der Organisation, des Arbeitsablaufs oder der Sicherheit im Betrieb oder das Entstehen unverhältnismäßig hoher Kosten für den Arbeitgeber«, was als exemplarische, also nicht abschließende Aufzählung zu verstehen sei.

Das deutet bereits ein letztendlich nicht einseitig lösbares Grunddilemma aller Regelungsversuche in diesem Bereich an: Die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses ist eine zweiseitige Angelegenheit und beide Seiten müssen mit ihren – mitunter konfligierenden – Interessen Berücksichtigung finden, es sei denn, man entscheidet sich seitens des Gesetzgebers für eine einseitige Regulierung wie beispielsweise bei der Auferlegung der Pflicht des Arbeitgebers, seinem Beschäftigten einen gesetzlich festgelegten Mindestlohn (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns) zu zahlen, um nur ein Beispiel zu nennen.

Bei der Arbeitszeit gibt es natürlich auch entsprechende Auflagen, man denke hier an die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes. Aber die Arbeitszeit ist natürlich eine zentrale Stellschraube des Arbeitsverhältnisses und eine einseitige Ermöglichung für den Arbeitnehmer, sein Arbeitszeitvolumen zu ändern, wäre ein nicht vermittelbarer Eingriff in die Rechtsposition des Arbeitgebers. Das begrenzt von vornherein alle Regulierungsversuche in diesem Bereich.

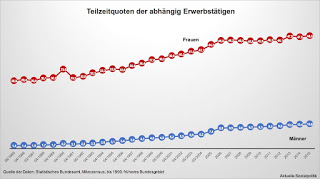

Und bei dem, was die Bundesarbeitsministerin jetzt einführen will, kann man dieses Grunddilemma erneut erkennen. Denn das hier überhaupt ein Regelungsbedarf gesehen wird, hängt nicht nur, aber eben auch damit zusammen, dass der – wie beschrieben mehrfach eingeschränkte – Rechtsanspruch auf einen Wechsel von Vollzeit in Teilzeit für einige, möglicherweise viele Betroffene auf halber Strecke stehen geblieben ist. An dieser Stelle wird dann von einer „Teilzeitfalle“ gesprochen, die insbesondere die Frauen trifft, die es in den meisten Fällen sind, wenn es um eine Verkürzung der Arbeitszeit geht, dies natürlich oftmals in Verbindung mit dem, was man unter „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ verhandelt (also vor allem im Kontext von Kinderbetreuung oder Pflege). Da wird dann – vielleicht sogar mit Hilfe des Anspruchs, der im TzBfG normiert ist, eine Reduzierung der bisher ausgeübten Vollzeit durchgesetzt, aber nach einiger Zeit würde die Betroffene gerne wieder mehr arbeiten. Dann aber, so die Erfahrung vieler Frauen, bleiben sie in der Teilzeit hängen, ein Wechsel in Vollzeit wird ihnen verweigert und damit oftmals auch die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten.

Zwar gibt es mit dem § 9 TzBfG bereits heute eine Norm unter der Überschrift „Verlängerung der Arbeitszeit“, aber die ist ziemlich unverbindlich formuliert, die besteht aus diesem einen Satz: »Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.«

Hier nun will Nahles ansetzen. Arbeitnehmer sollen Recht auf Rückkehr in Vollzeitstellen bekommen, so – in dieser scheinbaren Klarheit nicht korrekt – die Überschrift einer Meldung aus der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung. Es gibt zwei zentrale Ansatzpunkte, mit denen man das Ziel einer (verbesserten) Rückkehroption in Vollzeit erreichen will:

- Im Mittelpunkt steht die Absicht, eine Befristung des Wechsels in Teilzeit im Gesetz zu normieren mit der Folge eines tatsächlichen Anspruchs, nach der Befristung wieder in die Vollzeit zurückkehren zu können. Aber auch hier tauchen bekannte Einschränkungen wieder auf, denn das soll wie bisher auch nur für Unternehmen mit mehr als 15 Beschäftigten gelten, das Arbeitsverhältnis muss mehr als sechs Monate bestanden haben, die befristete Teilzeit muss mindestens drei Monate vorher angekündigt werden und nach der Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit soll eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frühestens nach einem Jahr möglich sein.

- Arbeitnehmern in unbegrenzter Teilzeit die Verlängerung ihrer Arbeitszeit erleichtert werden. Der Hebel, um das erreichen zu können, ist eine geplante Beweislastumkehr: »Bisher hatten Teilzeitbeschäftigte nachzuweisen, dass ein für sie geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wenn sie ihre Arbeitszeit wieder verlängern wollten. Dem Entwurf zufolge will die Ministerin die Beweislast umkehren: Zukünftig müsste also der Arbeitgeber darlegen, warum eine Stelle nicht durch einen zuvor in Teilzeit arbeitenden Arbeitnehmer besetzt werden kann.«

Interessant ist die unterschiedliche Rezeption dieses Vorhabens:

Endlich Schluss mit der Teilzeitfalle, so ist der Kommentar von Tina Groll überschrieben. Sie verweist auf die (möglichen) positiven Auswirkungen dergestalt, dass ein Recht auf befristete Teilzeit auch die Inanspruchnahme dieser Arbeitszeitform bei den Männern befördern könnte: Ein »Recht auf befristete Teilzeit (könnte) für einen Bewusstseinswandel bei den Arbeitgebern sorgen. Gerade wenn nicht nur Mütter, sondern auch Väter und kinderlose ledige Beschäftigte die Arbeitszeit für eine Weile reduzieren, wird ein Umdenken nötig. Darin liegt die Chance, Teilzeitarbeit von ihrem derzeitigen Makel zu befreien und als eines von vielen anderen Arbeitszeitmodellen zu betrachten, das ebenso flexibel gehandhabt werden kann.«

Tina Groll ist davon überzeugt, dass Gesetze einen Bewusstseinswandel schaffen können und verweist auf das Elterngeld, hier sieht sie mit Blick auf die Väter entsprechende Veränderungen (vgl. dazu aber durchaus skeptischer den Beitrag Jenseits des „Wickelvolontariats“ für Väter? Zehn Jahre Elterngeld und ein notwendiger Blick auf die Vorgängerleistungen Erziehungsgeld und Mutterschaftsurlaubsgeld vom 29. Dezember 2016). Nach ihrer Meinung könne man anhand der seit Juli 2015 geltenden flexibilisierten Elterngeld-Regelung, nach der man den Elternzeitanspruch bis zum achten Lebensjahr des Kindes nehmen kann, auch zeigen, dass die Angst der Arbeitgeber vor der Bürokratie durch ein Rückkehrrecht auf Vollzeit unbegründet sei. Allerdings macht nur eine kleine Minderheit der Eltern bislang von der flexibleren Variante Gebrauch, was das Argument einschränkt. Und noch ein „Beleg“: »Ähnlich verhält es sich bei Beschäftigten mit pflegebedürftigen Angehörigen: Seit 2012 sieht das Familienpflegezeitgesetz ebenfalls einen befristeten Teilzeitanspruch vor, wenn Arbeitnehmer sich um die Pflege von Familienmitgliedern kümmern.« Aber auch hier muss man doch darauf hinweisen, dass die Inanspruchnahme sehr überschaubar ist.

Wechseln wir auf die andere Seite – und die wartet schon in der Überschrift mit einer echten Überraschung auf: Die Teilzeitfalle gibt es nicht, so der Kommentar von Heike Göbel in der FAZ. »Die Teilzeitfalle gibt es nicht, es handelt sich wohl eher um eine Bequemlichkeitsfalle.« Das ist eine – nun ja – steile These. Wie wird sie begründet? Eine Begründung kann man das wohl eher nicht nennen, was dann kommt:

»Nun wird die „Teilzeitfalle“ kritisiert, in der die Frauen angeblich feststecken, weshalb schon wieder ein Gesetz entsteht – diesmal, um Frauen zurück in Vollzeit zu verhelfen. Das begreife wer will in einem Land, in dem die Wirtschaft seit Jahren Arbeitsplätze aufbaut und vielfach händeringend Fachkräfte sucht. Wer mehr arbeiten will, dem bieten sich mehr Chancen denn je, wenn auch nicht unbedingt im selben Unternehmen.«

Na ja.

Nicht derart ruppig ablehnend wie die Bequemlichkeitsfallen-Theoretikerin Göbel, aber durchaus skeptisch kommt dieser Artikel von Sybille Klormann daher: Einseitig flexibel. Zum Vorhaben von Nahles schreibt sie: »Keine Frage: Bedarf ist da. Doch Arbeitgeber sind nicht überzeugt.« Sie weist darauf hin, dass auch auf der Arbeitgeberseite die Pläne der Bundesregierung grundsätzlich Anklang finden. Gerade größere Unternehmen experimentieren seit längerem mit einer Vielzahl an flexiblen Arbeitszeitmodellen (allerdings müsste man hier anmerken, mit einem klaren Qualifikationsbias, also vor allem für die besser qualifizierten Kräfte).

Dann zitiert sie die kritischen Stimmen aus dem Arbeitgeberlager: Fast schon putzig die Wortwahl der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände: Die BDA warnt vor einer „Überdosis Demokratie“. BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter kritisiert den Vorschlag als einseitig, da er in das Recht des Arbeitgebers eingreife, statt nach partnerschaftlichen Lösungen zu suchen. Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen sei es schwierig, geeignetes Personal zu finden.

Mario Ohoven, Präsident des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW), wird mit diesen Worten zitiert: Das Recht auf zeitlich befristete Verringerung der Arbeitszeit nehme keine Rücksicht auf die betrieblichen Abläufe kleinerer und mittlerer Unternehmen. Stattdessen würden Unternehmen kostentreibende bürokratische Zwänge auferlegt. Der Präsident des Verbands der Familienunternehmen, Lutz Goebel, kritisiert, ein gesetzliches Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit gehe völlig an der unternehmerischen Realität vorbei, wo man eine passende Stelle auch finden müsse. Außerdem: »Dass der Arbeitgeber überdies beweisen soll, dass ein entsprechender Vollzeitplatz für den zurückkehrenden Mitarbeiter fehle oder seine Eignung für einen anderen Arbeitsplatz nicht gegeben sei, hält er für eine bürokratische Schikane.«

Unabhängig von der Bewertung dieser ersten Stellungnahmen aus den Reihen der Wirtschaftsfunktionäre wird erkennbar, dass der Gesetzentwurf, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet, noch lange nicht in trockenen Tüchern ist. Aber selbst wenn die bislang bekannten Neuregelungen kommen sollten, muss man sich klar machen, dass die Regelungen für viele Arbeitnehmer gar nicht relevant sein werden (weil sie in Kleinbetrieben arbeiten).