Man kann und muss es allen Ausführungen zum Thema Familie und Familienpolitik immer wieder voranstellen: Es wird Zustimmung geben und gleichzeitig heftigste Ablehnung, denn es geht um eine ganz eigene, an sich vielgestaltige und überaus bunte Welt der unterschiedlichsten Familien und ihrer Ausprägungen. Aber in der veröffentlichten Debatte und im familienpolitischen Orbit trifft man in aller Regel gerade nicht auf eine Akzeptanz dieser an sich Selbstverständlichkeit, sondern dort wird in Deutschland zuweilen ein echtes Schachtfeld in Szene gesetzt zwischen gut und böse, schwarz und weiß, wir und die – alles Codierungen, die auf einen sehr hohen Ideologiegehalt schließen lassen. Und auch die aktuellen Baustellen der Familienpolitik deuten leider genau darauf hin. Man kann es auch etwas weniger vorwurfsvoll versuchen auszudrücken: Die einen meinen eine Vorstellung von Familie verteidigen zu müssen, die sie für normal halten, zugleich aber von vielen Rändern unter Druck befindlich sehen, während die anderen eine Soll-Vorstellung von „moderner Familie“ meinen verfolgen zu müssen, die sich abhebt von dem, was im Wesentlichen in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts geprägt worden ist. Die Tragik beider polarisierend vorgetragener Zugänge zum Thema Familie liegt darin, dass ihnen der Gegenstand ihres Weltbildes verloren geht bzw. sich partout nicht so einstellen will, wie es doch sein müsste, wenn die Leute das täten, was sie eigentlich wollen sollten. Also machen wir einen Parcours-Ritt durch die familienpolitische Landschaft.

Was weiß das Bundesministerium zum Thema zu berichten, das immerhin die Familie im offiziellen Namen verzeichnet hat (neben den Senioren, Frauen und der Jugend, was aber auch alles irgendwie mit Familie zu tun hat)? Eltern wollen mehr Partnerschaft – wie in Stein gemeißelt lautet so eine der Botschaften aus der Hauptstadt, die an das gemeine Volk ausgesendet werden. Das BMFSFJ weiß das, aber woher? Behaupten die das nur? Wie es sich gehört in der heutigen Zeit, hat man das durch eine wissenschaftliche Studie ermitteln lassen. Also zumindest dadurch, dass man ausgewählte Menschen befragt hat. Was sie möchten, wenn sie könnten. Allerdings auch, was sie tun, auch wenn sie Sachen machen, die sie eigentlich nicht wollen, aber dennoch eben machen (müssen?)

Man sieht an der Formulierung, die Dinge sind wieder mal komplizierter als es die Headline nahezulegen scheint. Zuerst einmal ein Blick darauf, was die Aussage des Bundespartnerschaftsministeriums stützen könnte. Das erste Problem ist: In der Pressemitteilung des BMFSFJ findet sich nicht so wirklich etwas als Beleg, außer diese Aussage: »Die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein neues und zentrales Anliegen von Eltern in Deutschland. Sie erwarten von Politik und Wirtschaft angemessene Rahmenbedingungen, um diese zu realisieren.« Das sei ein Ergebnis einer neuen Studie, die vom Institut für Demoskopie Allensbach angefertigt worden ist. Also werfen wir einen Blick in diese Studie, die man als PDF-Datei abrufen kann:

Institut für Demoskopie Allensbach: Weichenstellungen für die Aufgabenteilung in Familie und Beruf. Untersuchungsbericht zu einer repräsentativen Befragung von Elternpaaren im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2015

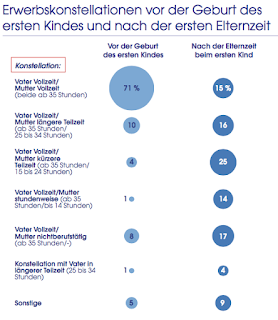

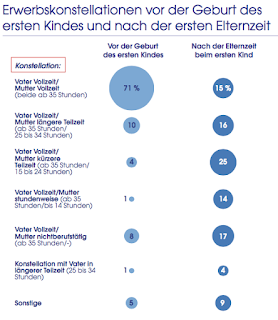

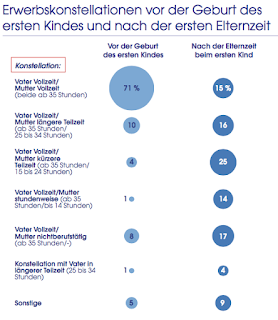

Die Abbildung (IfD 2015: 6) zu den Erwerbskonstellationen vor der Geburt des ersten Kindes und nach der ersten Elternzeit verdeutlicht das, was hier als „zementierte Realitäten“ bezeichnet werden soll: Vor der Geburt des ersten Kindes sehen wir mittlerweile die Ergebnisse einer zunehmenden Angleichung der Erwerbsmuster zwischen den Geschlechtern gemessen an der Vollzeit-Erwerbstätigkeit, während nach der Elternzeit ein massiver Bruch zu erkennen ist. Haben vorher in 71 Prozent der Paare beide eine Vollzeitarbeit ausgeübt, sackt der Anteilswert nach der ersten Elternzeit auf nur noch 15%, wobei dieser Durchschnittswert eine große Diskrepanz zwischen West- und Ostdeutschland verdeckt, denn: »Nach der Elternzeit arbeiten in den neuen Bundesländern 34 Prozent der Frauen in Vollzeit. Im Westen ist dies nur bei 11 Prozent der Mütter der Fall«, so der Artikel Nur elf Prozent der Mütter im Westen arbeiten Vollzeit. Der Anteil der immer wieder als „Auslaufmodell“ bezeichneten „Hausfrauenehe“, wo also die Mutter vollständig auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet, verdoppelt sich immerhin auf noch 17 Prozent. Bei den Eltern, die zwei oder mehr Kinder haben, beläuft sich dieser Anteil sogar auf 20 Prozent. Und einen weiteren wichtigen Befund kann man der Befragung entnehmen: »Die einmal gewählte Konstellation wird von den meisten Paaren auch nach der Geburt des zweiten Kindes beibehalten.«

Man kann das auch so zusammenfassen, wie Jana Frielinghaus in ihrem Artikel Wunsch gegen Wirklichkeit, wenn sie schreibt: »Die meisten machen es – fast – wie früher. Das heißt, sie arbeitet in Teilzeit oder bleibt längere Zeit zu Hause, er widmet dem Job oft noch mehr Stunden als zuvor.« Woher nimmt also die Bundesfamilienministerin ihre optimistische Einschätzung, was den Wandel der Partnerschaftsmodelle angeht? Nicht aus den Ist-, sondern aus den Möchte-Daten. Dazu Jana Frielinghaus:

»Zu den wichtigsten Gründen für eine traditionelle Rollenteilung gehört der Wunsch der Mütter, Zeit mit dem Kind zu verbringen. Entscheidend ist aber auch, wer wieviel Geld verdient. 60 Prozent der Paare sagten, dieser Faktor habe großen Einfluss auf ihre Entscheidung gehabt. Die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist bei vielen Paaren groß. So wünschten sich 34 Prozent der Befragten, dass beide Partner in Teilzeit arbeiten können. Tatsächlich konnten nur vier Prozent dieses Familienmodell realisieren.«

Dann passt es doch, was die Ministerin Manuela Schwesig (SPD) postuliert, dass ihre »Idee der Familienarbeitszeit den Nerv vieler Eltern trifft.« Das mag sein, aber die Realitäten sehen immer noch anders aus und nur am Rande sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass bei einer längeren Betrachtung deutlich wird, dass wir nicht von Fortschritt reden können bei den Erwerbskonstellationen von Paaren mit jungen Kindern, sondern im Vergleich der Situation direkt nach der Wiedervereinigung und der im Jahr 2011 konnte eine Studie (vgl. Wirth/Tölke 2013: Egalitär arbeiten – familienzentriert leben: Kein Widerspruch für ostdeutsche Eltern. Analysen zu Erwerbskonstellationen von Eltern in Deutschland) zeigen, dass zwar der Anteil der Paare, die eine „klassische“, von vielen als „tradiert“ bezeichnete „Hausfrauenehe“ praktizieren, abgenommen hat – aber: Anfang der 1990er Jahre war der Anteil der egalitär lebenden Paare im Osten und im Westen höher als im Jahr 2011!

Und theoretisch passt die Forderung nach einer „Familienarbeitszeit“ im Sinne einer gleichen „großen Teilzeit“ für Mutter und Vater, aber sie wird es nicht nur in der betrieblichen Realität schwer haben, sondern es gibt auch viele Jobs, bei denen die Arbeit nicht mehr klar und eindeutig auf Arbeitsstunden abgrenzbar ist, sondern die Arbeit irgendwie „erledigt“ werden muss. Viele Betroffene wissen, dass eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit ihnen vor allem eins bringen würde – weniger Geld, nicht aber unbedingt weniger Arbeit, vielleicht sogar unterm Strich mehr Stress. Und dann zu glauben, man könne über eine Lohnersatzleistung die Differenzsumme ausgleichen, ist gelinde gesagt mehr als optimistisch angesichts des Mittelbedarfs, der bei einer erfolgreichen Umsetzung des Modells anfallen würde.

Aber die Bundesfamilienministerin ist ja auch für die Kitas – zumindest partiell – zuständig und da hat sie nun ein neues Fässchen aufgemacht – die „24-Stunden-Kitas“. Ein wunderbares Thema, um den Blutdruck der Schnellleser und anderer steigen zu lassen, die darin in Unkenntnis der Realitäten einen weiteren „Angriff des Staates“ auf die Familie sehen. Vgl. dazu schon meinen Beitrag vom 5. Juli 2015: Kommen jetzt die 24-Stunden-Kita-Kombinate? Über ein gar nicht so neues Ferkel, das durchs Sommer-Dorf getrieben wird. Aber es musste so kommen, wie erwartet. Wir reden hier bundesweit über bisher eine Handvoll Einrichtungen unter mehr als 50.000 Kitas. Bezeichnend auch für diese ganze Phantom-Diskussion: Eigentlich hätte man an dieser Stelle zumindest einen Hinweis erwartet, dass es mit der Kindertagespflege ein durchaus besser geeignetes Instrument für die überschaubare Zahl an Einzelfällen gibt. Die finden aber nicht einmal Erwähnung, sondern wieder einmal fokussiert alles auf die Kitas. Die Skepsis aus den Reihen der Praxis ist entsprechend des Gegenstandes enorm, vgl. hierzu nur den Artikel 24-Stunden-Kita: Späti für die Kleinen: »Politiker fordern längere Öffnungszeiten für Kitas – sogar bis zu 24 Stunden. Doch Versuche zeigen: Die Hemmschwelle ist oft hoch.«

Die Befürworter des Ansatzes haben sich sogleich zu Wort gemeldet: Warum 24-Stunden-Kitas notwendig sind, so beispielsweise Thorsten Denkler in der Süddeutschen Zeitung. Sein Kommentar offenbart einiges, was man kritisch hinterfragen muss:

»Die Frage ist längst nicht mehr, ob 24-Stunden-Kitas pädagogisch wertvoll sind oder nicht. Sie sind schlicht notwendig. Der Arbeitsmarkt verlangt heute maximale Mobilität und Einsatzbereitschaft. In der Nacht genauso wie an Wochenenden. Und das oft zu viel zu niedrigen Löhnen.

Viele Familien brauchen das zweite Einkommen, um halbwegs über die Runden zu kommen. Und nicht zu vergessen: Immer mehr Frauen wollen sich nicht länger auf die Nur-Mutter-Rolle reduzieren lassen.

Dem gegenüber stehen Kitas, die in aller Regel nur von acht bis 16 Uhr geöffnet haben, und die Eltern mit regelmäßigen Schließzeiten malträtieren. Als wenn es nicht auch Eltern gäbe, die an Weihnachten oder Ostern arbeiten müssten. Kinder sind in dieser Welt eher ein Störfaktor.

Wer grundsätzlich etwas gegen 24-Stunden-Kitas und lange Öffnungszeiten bis in den späten Abend hat, der sollte zumindest dafür sorgen, dass die klassischen Schichtberufe besser bezahlt werden. Höhere Löhne für Krankenschwestern und Altenpfleger zum Beispiel. Wenn davon dann ein Babysitter bezahlt werden kann, können die Kleinen über Nacht wenigstens zu Hause bleiben.«

Genau hier ist der doppelte Punkt: Zum einen die Systemfrage des Arbeitsmarktes, die wieder durchschimmert. Und in der bisherigen Medienberichterstattung weithin unbeachtet: die Frage der Finanzierung dieser Angebote, sollte man sich den dafür entscheiden, diese wirklich ausbauen zu wollen. Denn über eines muss man sich doch klar sein: Das würde eine richtig teure Veranstaltung werden, wenn man 24-Stunden-betreuungsangebote flächendeckend vorhalten will. Und das in einem System, in dem bereits die „Normalbetreuung“ mit viel mehr Kindern nicht gewährleistet werden kann. Nun könnte man auf die einfache und naheliegende Schlussfolgerung kommen: Wenn es wirklich so ist, dass es den angeblichen Bedarf der Wirtschaft an dieser umfassenden Erweiterung des Angebotsspektrums gibt, dann kann man diese auch in Finanzierungsverantwortung nehmen. Was die Arbeitgeberseite natürlich prompt zurückgewiesen hat.

Dazu der Artikel „Schwesig plant 24-Stunden-Kitas. Handelsverband und Arbeitgeber loben neues Programm“, der in der Print-Ausgabe der FAZ vom 07.07.2015 veröffentlicht wurde. Darin wird beschrieben, dass sich Teile der Wirtschaft mit Wohlwollen auf den neuen Schwesig-Kurs setzen.

»Etwa im Einzelhandel: „Wir begrüßen diesen Schritt, denn er kommt den Bedürfnissen der Dienstleistungsbranchen entgegen, in denen flexible Arbeitszeiten zum Geschäft gehören“, sagte der Sprecher des Handelsverbands Deutschland, Kai Falk. Er verwies auch auf Überlegungen, die eine Arbeitsmarktkommission der CDU am Freitag veröffentlicht hatte: Sie regt eine weitere Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten an, um den klassischen Einzelhandel im Wettbewerb mit Online-Händlern zu stärken.«

Also auch noch am Sonntag, denn so muss man den letzten Passus verstehen. Aber die Wirtschaftsverbände haben sogleich auch Position bezogen dahingehend, dass „natürlich“ diese Angebote aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzieren wären. So wird die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) mit den Worten zitiert, dass »sich Kita-Öffnungszeiten an den Bedürfnissen berufstätiger Eltern orientieren (sollten). Zugleich sei eine gute Kinderbetreuung als wichtige erste Stufe des Bildungssystems anzusehen und damit in erster Linie Staatsaufgabe, fügte die BDA hinzu.« Klar. Aber eine Übernacht-Betreuung ist irgendwie nicht sofort und unmittelbar in einen Zusammenhang zu bringen mit dem Bildungssystem. Aber man kann es ja mal versuchen und das geplante Modellprogramm der Ministerin Schwesig wird ja aus allgemeinen Steuermitteln finanziert. Gelinde gesagt: Das ist ein Irrweg, der nochmal teuer zu stehen kommen kann.

Auch Norbert Hocke, Vorstandsmitglied der Gewerkschaft GEW hat sich – erfreulich deutlich – zu diesem „Phantom-Thema“ 24-Stunden-Kita geäußert – er lehnt die Initiative der Ministerin Manuela Schwesig ab, 24-Stunden-Kitas zu schaffen (dazu sein Beitrag Mehr Zeit für die Familien!):

»Solange in Fragen einer besseren Qualität aber keine Ergebnisse auf dem Tisch liegen, brauchen wir ein Moratorium gegen neue Programme und Modellversuche.

Eine Öffnung der Kitas an Wochenenden und über 21 Uhr hinaus setzt ein neues Konzept, mehr Personal, mehr Leitungsarbeit und eine deutlich veränderte Fachberatung voraus. Dafür werden die vorgesehenen 100 Millionen Euro wohl nicht ausreichen – also bliebe das Programm wieder nur Stückwerk.«

Und was läuft ab in „den“ Familien? Dazu ein Exkurs nicht in die Familien- und damit Kinderarmut oder andere auf den ersten Blick sozialpolitisch relevanten Themen:

»Die Angst vor einer gestörten Entwicklung der Kinder ist … kein privates, sondern ein gesellschaftliches Problem.« Das ist ein Satz aus einem wichtigen Artikel in Zeiten der zunehmenden Polarisierung von Familien und damit verbunden des Aufwachsens der Kinder und Jugendlichen. Vermessene Kindheit, so hat Boris Hänssler seinen Artikel überschrieben und seine Botschaft im Untertitel ist nicht neu, aber bedeutsam: »Eltern beobachten die Entwicklung ihrer Sprösslinge mit zunehmender Akribie und wachsendem Argwohn. Forscher aber warnen vorm Kontrollwahn.«

Er wirft einen ersten annähernden Blick auf die „Normalfamilie“:

»Ehe ein Kind seinen sechsten Geburtstag feiert, bekommt es mindestens zehn Vorsorge-Untersuchungen. Im zugehörigen Heft stellen Kurven das altersgerechte Gewicht und die Größe dar – mit Maximal- und Minimalwert, die sofort zeigen, ob das eigene Kind der Norm entspricht. Eltern erfahren in jährlichen Entwicklungsgesprächen mit Erziehern, ob der Sprössling auffallend schüchtern oder motorisch eingeschränkt ist. Vor dem ersten Schuljahr kommt dann noch die Schuleingangsuntersuchung. Wer drei Kinder hat, wird vor deren Einschulung insgesamt 45-mal von Erziehern, Lehrern und Ärzten darüber unterrichtet, wie die Kinder im Vergleich zu anderen abschneiden.«

Die Botschaft ist klar: Es gilt, etwas zu unternehmen, falls das Kind auffällt. Und das bringt in unseren Zeiten ganz neue Branchen und Produkte ins Spiel:

»Die App „BabyConnect“ zum Beispiel hält den Alltag der Kinder in Zahlen fest. Die typische Bilanz eines Tages lautet dann: Das Kind wurde achtmal gestillt und sechsmal gewickelt (dreimal war die Windel nass, einmal voll, zweimal beides). Das Kind war eine halbe Stunde fröhlich, es hat gelacht, weinte dreimal, krabbelte und rollte sich. Schlafphase, Größe, Gewicht, Kopfumfang, Körpertemperatur – alles landet in einer Timeline. Die App synchronisiert die Daten automatisch, sodass beide Eltern auf dem Laufenden sind.«

So manche Smartphone-Abhängige wird das freuen, ach was: begeistern. Und man kann den Ansatz konsequent ausbauen – ein Wesenselement des Kapitalismus, also auch der App-Economy, in der wir leben:

»Neuere Apps wie „Smart Parenting“ vergleichen die Babys sogar über eine Echtzeit-Datenbank mit dem Kindern anderer Nutzer. Gut ist, was die anderen auch noch nicht können.«

Nun könnte man an dieser Stelle einwenden, dass das möglicherweise ein Problem ist einzelner Eltern und dass es solche – nun ja – Übertreibungen immer schon irgendwie gegeben hat. Damit sind wir wieder angelangt beim Eingangssatz dieses Beitrags, dass also die Angst vor einer gestörten Entwicklung der Kinder kein privates, sondern ein gesellschaftliches Problem sei.

Dazu braucht man Daten, die über den Einzelfall hinausgehen – und auch die liefert Hänssler in seinem Artikel. Wie wäre es damit:

»Laut Heilmittelbericht 2014 der Krankenkasse AOK haben die logopädischen Behandlungen bei vierjährigen Jungen deutlich zugenommen, jeder zweite ist in Therapie. Bei Mädchen sind es 12,8 Prozent. 125 von 1000 Jungen waren zudem schon beim Ergotherapeuten – bei den Mädchen 51. Offenbar entwickeln sich immer weniger Kinder normal.«

Dahinter steht das, was Ökonomen gut bekannt ist als „angebotsinduzierte Nachfrage“, die gerade im „Gesundheitswesen“ eine gewichtige Rolle spielt: „Je weiter wir Diagnosen ausweiten, desto mehr verbreiten wir Angst“, so wird der amerikanische Psychiater Peter D. Kramer zitiert. Wunderbar für die Geschäftsmodelle, die darauf aufbauen und den verunsicherten Eltern Geld aus der Tasche ziehen.

Allerdings mit perversen Nebeneffekten:

»Normale Kinder würden stigmatisiert und therapiert. Risiko-Kinder fielen trotzdem durch den Raster.«

Natürlich gibt es auch einen ganz normalen und keineswegs zu verurteilenden Bedarf an Diagnostik die Entwicklung des Kindes betreffend. Hier ist es aber eben auch wichtig zu wissen, was die gegebenen bzw. verwendeten Messverfahren leisten – und was nicht. Hänssler illustriert das in seinem Artikel an zwei Beispielen:

»Kinderärzte etwa müssen schon in den Vorsorgeuntersuchungen die sprachliche Entwicklung der Kinder einschätzen. Weist ein Kind im Alter von eineinhalb Jahren keinen Wortschatz von etwa 50 Wörtern auf, gilt es als Late-Talker. Die Hälfte dieser Late-Talker holt von selbst auf, die andere Hälfte nicht. Warum das so ist, wissen Forscher nicht. Das erschwert dem Arzt allerdings die subjektive Entscheidung, ob er eine Förderung empfehlen sollte. Immerhin können Kinder Defizite auch noch später, mit drei Jahren aufholen – falls sie denn erkannt werden.

Doch auch in Kindertagesstätten gibt es in der Sprachdiagnostik viel Frust. Das Mercator-Institut für Sprachförderung legte Ende 2013 eine ernüchternde Studie vor: Pädagogen und Sprachwissenschaftler der Universität Köln hatten 32 Qualitätskriterien für Sprachscreenings erarbeitet. Nur acht der 16 Verfahren in deutschen Kitas erfüllten mehr als die Hälfte der Kriterien. Die Kölner Forscher bemängelten auch hier, dass die Verfahren nicht objektiv seien. Je nach Bundesland und Verfahren gelten zwischen zehn und 50 Prozent der Kinder als auffällig.«

Keine beruhigenden Ergebnisse. Genauer: Verheerend ist es, wenn man solche Bilanzierungen zur Kenntnis nehmen muss:

»Geht es darum, die motorische Entwicklung zu beurteilen, sind die Verfahren noch schlechter. Etwa die Hälfte der geförderten Kinder bräuchte die Förderung gar nicht. Von den Kindern, die nicht gefördert werden, bräuchte wiederum die Hälfte eine Förderung.«

Lösungsvorschhläge? Da gibt es die Forderung nach mehr Fachpersonal in den Kitas. Wenn man immer mehr studierte Kindheitspädagogen in den Kitas bekommt, in deren Studiengänge auch die differenzierte Testdiagnostik behandelt wurde, dann könnte das zu einer Aufwertung der Einrichtungen führen. Nun gibt es nicht nur die kritischen Anmerkung, dass ja sogar – siehe oben – die noch besser dafür qualifizierten Experten oft scheitern(müssen), wenn die Diagnoseverfahren eine solche Streubreite haben. Auch seitens der Kinder- und Jugendmediziner wird gegen diesen Vorschlag Stellung bezogen:

»Der Düsseldorfer Arzt Hermann-Josef Kahl, Vorsitzender des Ausschusses für Prävention und Frühtherapie des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), sagt: Dass generell zu viele Kinder therapiert würden, sei nicht Schuld der Ärzte. Eher stecke dahinter der Druck von Erzieherinnen, Lehrern und Logopäden in den Kitas. „Die Eltern nehmen lieber eine Therapie auf, als sich vorwerfen zu lassen, sie hätten etwas versäumt. Wir reden uns um Kopf und Kragen und schaffen es manchmal nicht, die Unruhe aus der Welt zu schaffen.“«

Irgendwie hat man das Gefühl, hier kommt man derzeit mit einer „besseren“ Zuordnung nicht weiter.

Vielleicht sollte man – bis was Handfestes vorliegt – mit dieser Empfehlung leben:

»Die amerikanische Erziehungspsychologin Jane Healy appelliert jedenfalls, mit der ständigen Vergleicherei aufzuhören. „Es gibt heute Eltern, die ihren Kindern am liebsten schon in der Gebärmutter Lernkarten hinhalten oder durch ein Stethoskop auf dem Bauch „buh buh“ rufen würden. Wir sind zu weit gegangen: Wir haben den Eltern das Gefühl gegeben, dass im Gehirn der Kinder ein großes Durcheinander herrscht, wenn etwas in den ersten drei Jahren schief läuft.“ Das sei völlig falsch: „Wenn Kinder eine Fähigkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht entwickelt haben, können sie das später immer noch.“«