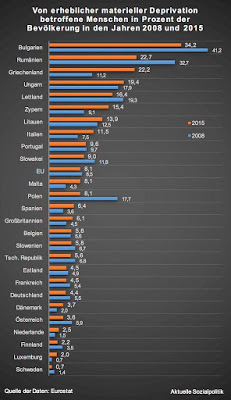

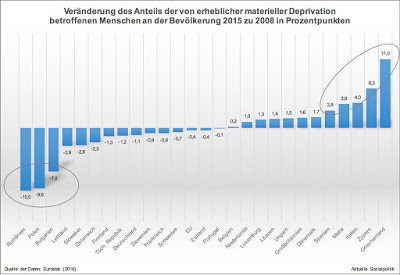

Man braucht gar nicht nach Großbritannien schauen, wenn es um die konfliktauslösende Dimension einer der vier Grundfreiheiten innerhalb der EU geht – neben dem freien Austausch von Waren, Dienstleistungen und Kapital gibt es die Personenfreizügigkeit. Deren Beschränkung aufgrund tatsächlicher oder nur vermuteter „Zuwanderung in die Sozialsysteme“ war ein ganz entscheidender Antreiber für die Brexit-Befürworter. Das ist aber in anderen Mitgliedsstaaten der EU auch so.

In Deutschland wird der Topos von der „Armutszuwanderung“ oder dem „Missbrauch“ der höheren Sozialleistungen dich Zuwanderer aus ärmeren EU-Staaten seit Jahren durch die politische Arena gejagt. Immer wieder wird dann bei uns von „den“ Rumänen oder „den“ Bulgaren gesprochen, deren Migration in „das“ reiche Deutschland als Problem ausgemalt wird. Frontrunner in dieser Debatte war immer schon Hans-Werner Sinn, der mittlerweile ehemalige Chef des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. So kann man nur als Beispiel von vielen dem folgenden Artikel über einen öffentlichen Auftritt von Sinn im badischen Freiburg entnehmen: »Auf die EU-Bürger bezogen sollten rumänische Zuwanderer nur Sozialleistungen in der Höhe ihres Heimatlandes erhalten oder bis zu der Grenze, wie sie in Deutschland Steuern gezahlt haben. Das solle dem „Sozialtourismus“ bremsen. Tatsächlich beziehen in dieser Region die meisten Zuwanderer aus Rumänien, die Hartz IV kriegen, diese Sozialleistung zusätzlich zu einem Erwerbseinkommen – weil ihre Löhne niedrig sind und Kinder mitzuversorgen sind.« So Ronny Gert Bürckholdt in Ökonom Hans-Werner Sinn betont seine nationalliberalen Positionen. Sinn taucht immer wieder mit seinen Positionen in der Debatte auf und auch die Kritiker arbeiten sich gerne an seinen Thesen ab.

So beispielsweise Oliviero Angeli, der Politische Theorie an der Technischen Universität Dresden lehrt und vor allem zu den Themen Einwanderung und Integration forscht. In seinem Artikel Die sechs großen Irrtümer in der Migrationsdebatte rekurriert er direkt auf Sinn, in dem er unter dem Punkt „Irrtum Nr. 5: Die Einwanderer kommen wegen des Kindergeldes und anderer Sozialleistungen hierher“ schreibt:

»“Wenn Migranten nur erschwert oder nach längerer Verzögerung Zugang zum steuerfinanzierten Sozialsystem erhalten, ist der Anreiz zu kommen unter den gering Qualifizierten sicherlich geringer.“ Das Zitat stammt vom Ökonomen und ehemaligen Ifo-Chef Hans-Werner Sinn („FAZ“ vom 3.1.2015). Es suggeriert, dass gering Qualifizierte ungern in Länder einwandern, in denen sie keine Sozialleistungen erhalten. So zu denken ist weit verbreitet – und trotzdem grundfalsch. Für die meisten Einwanderer ist vor allem eines wichtig: höhere Löhne.«

Die Frage des Kindergeldbezugs für EU-Ausländer, die in Deutschland arbeiten, deren Kinder aber in ihrem Heimatland verblieben sind, ist ja gerade in Deutschland ein heftig diskutiertes Thema – vgl. dazu den Beitrag Kein deutsches Kindergeld mehr für EU-Ausländer, die hier und deren Kinder dort sind? Zur Ambivalenz einer (nicht-)populistischen Forderung vom 19. Dezember 2016.

Aber es geht um weit mehr als um das Kindergeld. Sozialhilfen für Zuwanderer müssen abgebaut werden, fordert der Chefvolkswirt des Finanzministeriums, Ludger Schuknecht, in einem Gastbeitrag für die FAZ unter der Überschrift Fehlanreize für EU-Zuwanderer. Er benennt die Ambivalenz der Personenfreizügigkeit innerhalb der EU so:

»Ohne Handwerker aus Osteuropa, den berühmten „Polish plumber“, würde man nicht nur in England häufig kaum so gemütlich wohnen.Auf der anderen Seite klagen viele Menschen über die Herausforderungen, die sich eben auch aus der großen Zahl von Menschen ergibt, die die Freizügigkeit in Europa nutzen. Zuwanderung trifft auf einen Mangel an preiswertem Wohnraum, auf unvorbereitete Schulen und Gesundheitssysteme und auf Bürger, die die Konkurrenz im Arbeitsmarkt spüren, vor allem die gering Qualifizierten. Dann heißt es rasch vereinfachend, die Freizügigkeit sei schuld.«

Dann kommt Schiknecht zum Punkt: » In Deutschland wie auch anderswo wird die Zuwanderung erheblich subventioniert. Das schafft Fehlanreize. Darüber muss man sachlich diskutieren. In Deutschland sind die Leistungen aus Hartz IV höher als der durchschnittliche Verdienst in vielen europäischen Ländern. Bei Zuwanderern von außerhalb der EU ist das Missverhältnis oft noch viel größer. Zuwanderer sind „Unternehmer“, die ihr Leben verbessern wollen. Sie nutzen die Chancen, die sich bieten.« Im geht es darum „die Fehlanreize durch subventionsgetriebene Zuwanderung“ zu verringern. Wie man das schaffen könnte?

»Für Zuwanderer aus der EU würde bei Sozialleistungen wie Hartz IV für fünf Jahre eine Art „Heimatlandprinzip“ gelten, wobei der Bedarf dann nicht in Deutschland, sondern zu Hause angemeldet werden müsste.«

Für den Sozialpolitiker ist dieser Ansatz nun wirklich nichts Neues – das „Territorialprinzip“ hat das mittelalterliche Armenwesen dominiert (praktisch dann in der Überlebensökonomie der Menschen „ergänzt“ um die Bettelei aufgrund der ausschließenden Effekte des Prinzips).

Nun muss man sich klar machen, worin der radikale Schritt bestehen würde, wenn man dem Vorschlag folgend vorgehen würde: Es geht hier offensichtlich auch um Ansprüche für EU-Zuwanderer in einem Mitgliedsstaat, die dort arbeiten, nicht nur – das war und ist der bisherige Fokus der Debatte und auch der aktuellen Gesetzgebung – um Zuwanderer, die gar keiner Erwerbstätigkeit nachgehen oder einwandern, um eine Arbeit zu suchen, aber über keine Existenzsicherung verfügen. Es ist wichtig, diese beiden Ebenen erst einmal auseinanderzuhalten, obgleich sie natürlich miteinander verbunden sind.

Im Mittelpunkt der Personenfreizügigkeitsregelung einer EU, die entstanden ist aus einer Wirtschaftsgemeinschaft und immer noch einen klaren Schwerpunkt darauf hat, steht die Arbeitnehmer-Freizügigkeit. Nunmehr versucht die EU-Kommission zu reagieren auf die immer stärker werdenden Vorbehalte in einzelnen Mitgliedsstaaten und sie bemüht sich, Aktivitäten gegen einen „Sozialmissbrauch“ zu demonstrieren, um Druck aus dem Kessel zu nehmen.

In diesem Kontext hat sie nun Vorschläge für regulatorische Änderungen vorgelegt, die man diesem Verordnungsungetüm entnehmen kann:

European Commission: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems and regulation (EC) No 987/2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 (Text with relevance for the EEA and Switzerland). COM(2016) 815 final 2016/0397 (COD), Strasbourg, 13.12.2016

»Danach können die Mitgliedstaaten künftig festlegen, dass ausländische EU-Bürger erst dann Anspruch auf Arbeitslosengeld des betreffenden Landes haben, wenn sie dort mindestens drei Monate gearbeitet haben. Arbeitssuchende sollen künftig ihre Arbeitslosenleistungen für mindestens sechs Monate exportieren können – statt der bisher geltenden drei Monate.«

Offensichtlich glaubt man dadurch, dieses ambitionierte Dreier-Ziel erreichen zu können: „Die Freizügigkeit wird gewahrt, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger werden geschützt und gleichzeitig die Instrumente gegen potenziellen Missbrauch gestärkt“, so wird die Sozialkommissarin Marianne Thyssen zitiert.

»Laut EU-Kommission hatten zuletzt 42 Prozent der EU-Ausländer, die Arbeitslosenunterstützung erhielten, weniger als drei Monate im Zielland gearbeitet. Wer künftig wegen zu kurzer Arbeitsdauer keinen Anspruch mehr auf das häufig höhere Arbeitslosengeld des Ziellandes hat, erhält die Arbeitslosenunterstützung aus seinem Heimatland«, so Christoph B. Schiltz in seinem Artikel So will Brüssel jetzt den Sozialmissbrauch bekämpfen.

Die Kommission äußert sich auch explizit zu diesem Punkt, der angesprochenen zweiten Ebene: Zugang nicht Erwerbstätiger zu Sozialleistungen. Hier sind die Vorgaben deutlich restriktiver:

»Ausgehend von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union wird im Vorschlag geklärt, dass die Mitgliedstaaten beschließen können, mobilen Personen, die nicht erwerbstätig sind – die also weder arbeiten, noch aktiv Arbeit suchen und sich nicht legal im betreffenden Mitgliedstaat aufhalten – keine Sozialleistungen zu gewähren. Nicht erwerbstätige Bürger/innen dürfen sich nur dann legal in einem Mitgliedstaat aufhalten, wenn sie über ausreichende Existenzmittel verfügen und umfassend krankenversichert sind.«

Das nun leitet über zur aktuellen Gesetzgebung in Deutschland. Denn dort ist man in diesem Bereich – aufgrund der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (vgl. dazu beispielsweise den Beitrag Arbeitnehmerfreizügigkeit, aber: Der EuGH gegen Sozialleistungen für EU-Bürger in anderen EU-Staaten, das BSG teilweise dafür, andere Sozialgerichte gegen das BSG vom 25. Februar 2016) – tätig geworden. Letztendlich handelt es sich um eine Korrektur der vorliegenden Rechtsprechung des BSG, deren Problem für den Gesetzgeber darin besteht, dass das BSG den Betroffenen, die rechtskonform von SGB II-Leistungen ausgeschlossen werden können, Leistungen nach dem SGB XII im Ermessenswege zugesprochen hat. Bei einem verfestigten Aufenthalt, den das BSG im Regelfall nach sechs Monaten annimmt, soll das Ermessen jedoch auf null reduziert sein, so dass für die Betroffenen so gut wie immer ein Anspruch besteht. Dieses „Schlupfloch“ hat man geschlossen.

Dazu hat die Bundesregierung dieses mittlerweile auch verabschiedete Gesetzgebungsvorhaben auf den Weg gebracht:

Gesetz zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, BT-Drs. 18/10211 vom 07.11.2016) sowie Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales, BT-Drs. 18/10518 vom 30.11.2016.

Und wie sieht nun die in Berlin gefundene Lösung des Problems aus? Dazu aus dem Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drs. 18/10211 vom 07.11.2016):

»Die Leistungsausschlüsse im SGB II werden ergänzt und es wird klargestellt, dass Personen ohne materielles Aufenthaltsrecht aus dem Freizügigkeitsgesetz/EU ebenso wie Personen, die sich mit einem Aufenthaltsrecht allein zur Arbeitsuche in Deutschland aufhalten, sowie Personen, die ihr Aufenthaltsrecht nur aus Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 ableiten, von den Leistungen nach dem SGB II ausgeschlossen sind. Für Personen, die als Arbeitnehmer, Selbständige oder aufgrund des § 2 Absatz 3 des Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehörigen, erfolgt keine Änderung, sie sind weiterhin (ergänzend) leistungsberechtigt. Im SGB XII werden die Leistungsausschlüsse denjenigen im SGB II angepasst. Daneben wird im SGB XII ein Anspruch für einen Zeitraum von einem Monat geschaffen, mit der Möglichkeit, darlehensweise die Kosten für ein Rückfahrticket zu übernehmen. Außerdem wird im SGB II und im SGB XII ein Leistungsanspruch nach eingetretener Verfestigung des Aufenthaltes geschaffen, die nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland angenommen wird. Diese Leistungen erfolgen dabei über die unionsrechtlichen Vorgaben hinaus.«

Alles klar? Man kann das so zusammenfassen: Mit dem Gesetzentwurf ändert sich (vorerst, also durch diese Gesetzesänderungen) nichts für die Fälle, wo jemand hier erwerbstätig war/ist und daraus Leistungsansprüche, beispielsweise aufstockende Grundsicherungsleistungen, ableiten kann. Es geht um die anderen Fälle, bei denen das BSG wie erwähnt nach sechs Monaten „verfestigten“ Aufenthalt einen Sozialhilfeanspruch statuiert hat – eine Entscheidung, die übrigens nicht nur aus den Reihen der Sozialgerichte heftig kritisiert wurde („verfassungsrechtlich nicht haltbar“ beispielsweise seitens des Berliner Sozialgerichts), sondern die auch logisch eine Menge Fragezeichen in den Raum gestellt hat (vgl. dazu den Beitrag Die Angst der Kommunen vor einem weiteren Ausgabenschub und zugleich grundsätzliche Fragen an eine Bypass-Auffangfunktion der Sozialhilfe nach SGB XII vom 6. Dezember 2015).

Die meisten Akteure im politischen Raum unterstützen diese Regelung der Bundesregierung, nur wenige kritische Stimmen waren in diesem Zusammenhang zu vernehmen. Stellvertretend für die Gruppe der Kritiker sei auf die Stellungnahme der Neuen Richtervereinigung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung verwiesen. Nach deren Auffassung verstoßen die geplanten Regelungen gegen Unionsrecht und gegen das Grundgesetz. »Schwerer als dieser verfassungs- und unionsrechtliche Befund wiegen die zu prognostizierenden Auswirkungen auf unsere Verfassungsrealität. Die Entscheidung, unerwünschten Unionsbürger_innen für eine sehr lange Zeit das soziale Existenzminimum zu verweigern widerspricht den Geboten der Mitmenschlichkeit.« Darüber hinaus werde das Gesetz neue Rechtsunsicherheit schaffen. Dabei wird in der Stellungnahme vermutet, dass es Widerstände geben wird in den sozialgerichtlichen Instanzen dergestalt, »dass die Gewährung minimaler Sozialleistungen an alle längerfristig hier lebenden Menschen nicht nur moralisch, sondern auch verfassungsrechtlich geboten ist. Entsprechend werden viele Sozial- und Landessozialgerichte im Rahmen von Eilverfahren wie bisher Leistungen gewähren, bis eine erneute Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und eine erstmalige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Frage vorliegen.«

Und die Neue Richtervereinigung spricht die eigentliche Zielgruppe des Gesetzes an: »Das Gesetz wendet sich vorwiegend gegen Sinti und Roma aus Rumänien und Bulgarien, deren Anwesenheit in unreflektierter Tradition als besonders unerwünscht gilt. Die Situation dieser Menschen ihren Herkunftsländern ist vielfach von einem so krassen Elend geprägt, dass es nicht gelingen wird, ihre Lage in Deutschland im Vergleich dazu schlechter zu gestalten.« Und: »Schwerer Schaden droht dem Arbeits- und Sozialrecht. Die Regelung schafft eine Gruppe moderner Sklaven, die alle Arbeitsbedingungen und jedes Lohnniveau akzeptieren müssen, um hier zu überleben. Dies erhöht den Druck auf diejenigen, die zur Zeit regulären Beschäftigungen im untersten Qualifikations- und Einkommensbereich nachgehen.«

Die kritische Bilanz am Ende der Stellungnahme ist mehr als deutlich:

»Die Regelung legt Axt an das Fundament unserer Verfassungs- und Gesellschaftsordnung. Nach dem einleuchtenden Verständnis des Bundesverfassungsgerichts wurzeln existenzsichernde Leistungen unmittelbar in der Menschenwürde. Bisher galt, dass jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft dasselbe Recht auf ein Leben in Würde in sich trägt. Die Neuregelung ersetzt diese tragende Prinzip durch sozialrechtliche Apartheid. Die Folgen für die deutsche Gesellschaft sind unabsehbar.«

Aber diese Einwände sind am Gesetzgeber abgeprallt. Und im kommunalen Raum, natürlich vor allem dort, wo man mit „Armutszuwanderung“ besonders konfrontiert ist, also beispielsweise in den Ruhrgebietsstädten, sind die Erwartungen hoch, die mit der Neuregelung verknüpft werden: »Ein neues Bundesgesetz soll Sozialleistungen für EU-Ausländer einschränken. Die Stadt Essen hofft hier auf Millionen-Einsparungen«, kann man diesem Artikel von Christina Wandt entnehmen: Stadt Essen will Sozialleistung-Tourismus stoppen. Der Gesetzgeber will damit sogenannten Sozial-Tourismus verhindern; also dass sich hier Menschen niederlassen, die weder arbeiten noch einer selbständigen Tätigkeit nachgehen. „Wir müssen das Tor an dieser Stelle schließen“, wird der Essener Sozialdezernent Peter Ränzel zitiert (was zugleich nochmals darauf verweist, dass die Regelungen eben nur für eine Untergruppe der Zuwanderer gilt und nicht für die, die einen Fuß im Arbeitsmarkt haben, so fragwürdig der auch sein mag).

Die praktischen Auswirkungen dieser – vor allem im Kategoriesystem der politischen Psychologie zu verstehenden – Gesetzgebung werden überschaubar bleiben. Aber die nächste Stufe steht schon vor der Tür – das wäre dann die gesetzgeberische Erfassung und partielle Exklusion derjenigen, die hier in welcher Form auch immer erwerbstätig sind. Denn Sinn & Co. beziehen sich auf diese Personen, die vom nunmehr verabschiedeten „Unionsbürgerausschlussgesetz“ (noch) gar nicht betroffen sind und die beschriebenen Vorschläge der EU-Kommission versuchen eine Antwort auf den in vielen EU-Staaten ansteigenden Druck zu geben, auch hier einschränkender tätig werden zu können.