Auch wenn es übertrieben formuliert erscheint: Wir stehen vor einem historischen Moment. Weit über 90 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder von ver.di und GEW und auch denjenigen, die im Deutschen Beamtenbund organisiert sind, haben sich für einen unbefristeten Arbeitskampf ausgesprochen. Wir sprechen hier von Erzieher/innen und anderen Beschäftigten der kommunalen Kindertageseinrichtungen. Die Medienmaschinerie läuft an und produziert überall solche Meldungen: Ab Freitag bleiben viele Kitas zu: »Rund 150 Kitas werden am Freitag in Rheinland-Pfalz geschlossen bleiben. Schwerpunkte sind die Regionen Koblenz, Rheinhessen mit Mainz und die Pfalz.« Die Streiks in Rheinland-Pfalz sollen nach und nach ausgeweitet werden. Am Dienstag, dem 12. Mai, wird es einen landesweiten Streiktag geben, zu dem alle Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst bei den Kommunen aufgerufen werden. So oder ähnlich kann man es aus vielen Regionen Deutschlands hören und lesen. Der Streik ist unbefristet und kann nach Angaben der Gewerkschaften mehrere Wochen dauern. Sie fordern eine finanzielle Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe unter anderem durch eine deutlich höhere Eingruppierung. Der nun anlaufende Kita-Streik ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil mit ihm mehrere „Systemfragen“ verbunden sind.

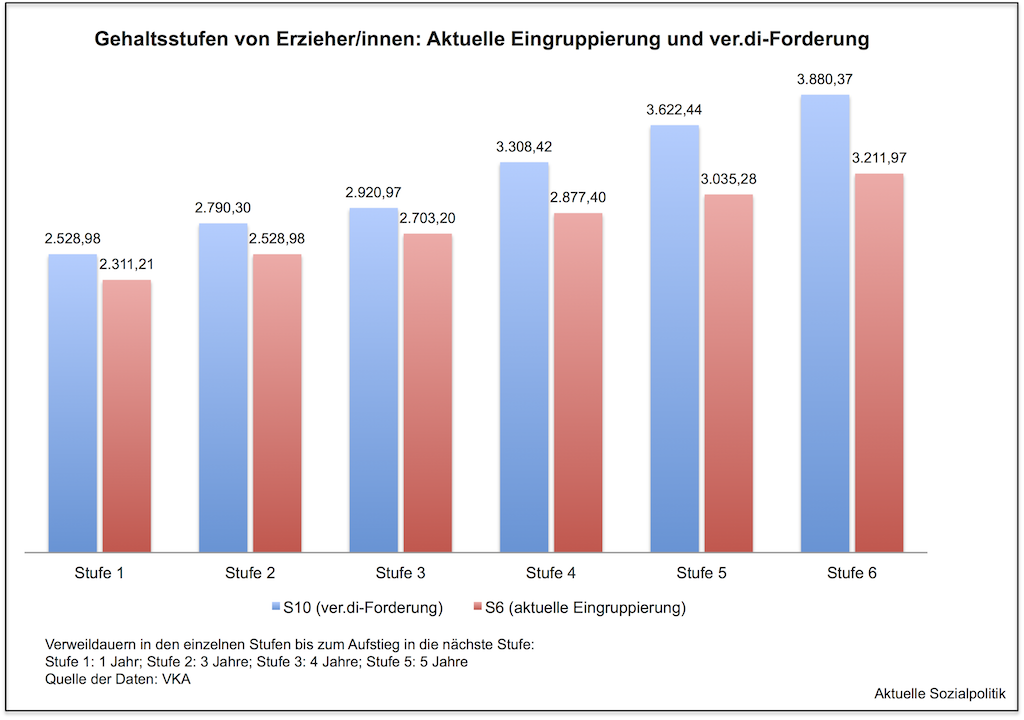

Den Gewerkschaften geht es um eine deutliche Anhebung der Vergütungen für die Fachkräfte in den kommunalen Kindertageseinrichtungen, wobei das Besondere darin besteht, dass nicht eine prozentuale Erhöhung der gegebenen tariflichen Vergütung gefordert wird, sondern die Fachkräfte sollen um mehrere Stufen nach oben gehoben werden. In der Gesamtschau würde das Vergütungsniveau um 10 % ansteigen müssen, die betroffenen Kommunen bzw. ihre Spitzenverbände geben an, dass dies Mehrkosten in einer Bandbreite von 500 Mio. bis 1,2 Milliarden € zur Folge hätte.

Zur Begründung für diesen erheblichen Vergütungssprung wird vor allem auf zwei Aspekte verwiesen: Zum einen sei das Aufgabenprofil der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet wie auch vom Anspruch her gesehen angehoben worden. Dies stellt vor allem auf die Tatsache ab, dass die Kindertageseinrichtungen in den vergangenen Jahren, vor allem seit der Rezeption der Pisa-Ergebnisse, zu Bildungseinrichtungen deklariert worden sind (die sie auf dem Papier schon immer waren, denn das Kinder- und Jugendhilfegesetz, also das SGB VIII, spricht seit jeher von dem frühpädagogischen Dreiklang aus Bildung-Betreuung und Erziehung). Aber unbestreitbar ist, dass sich seit dem vergangenen Jahrzehnt sowohl die Erwartungen der Politik an die Kindertageseinrichtungen hinsichtlich des Bildungsauftrags nach oben verschoben haben (so gibt es in allen Bundesländern so genannte Bildungspläne bzw. Bildungsempfehlungen für die Kitas), wie aber auch auf Seiten eines (wachsenden) Teils der Eltern, die sehr viel Wert legen auf die Bildungselemente in der frühpädagogischen Arbeit. Diese Entwicklung korrespondiert mit einer intensiven Auseinandersetzung über die Bedeutung der ersten Lebensjahre vor dem Schuleintritt für die weitere Bildungslaufbahn der Kinder und in jeder Sonntagsrede zu diesem Thema wird das besonders hervorgehoben.

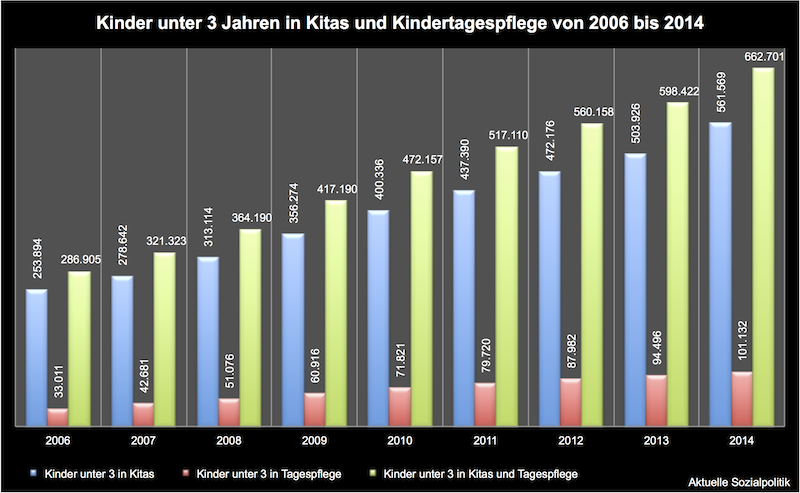

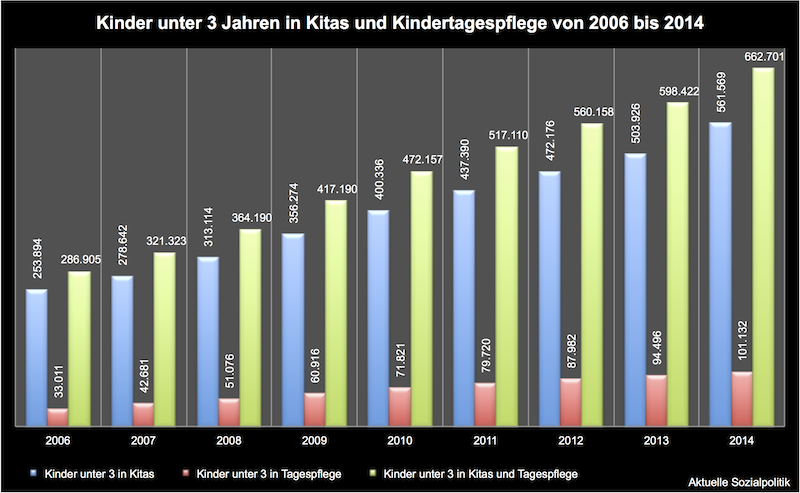

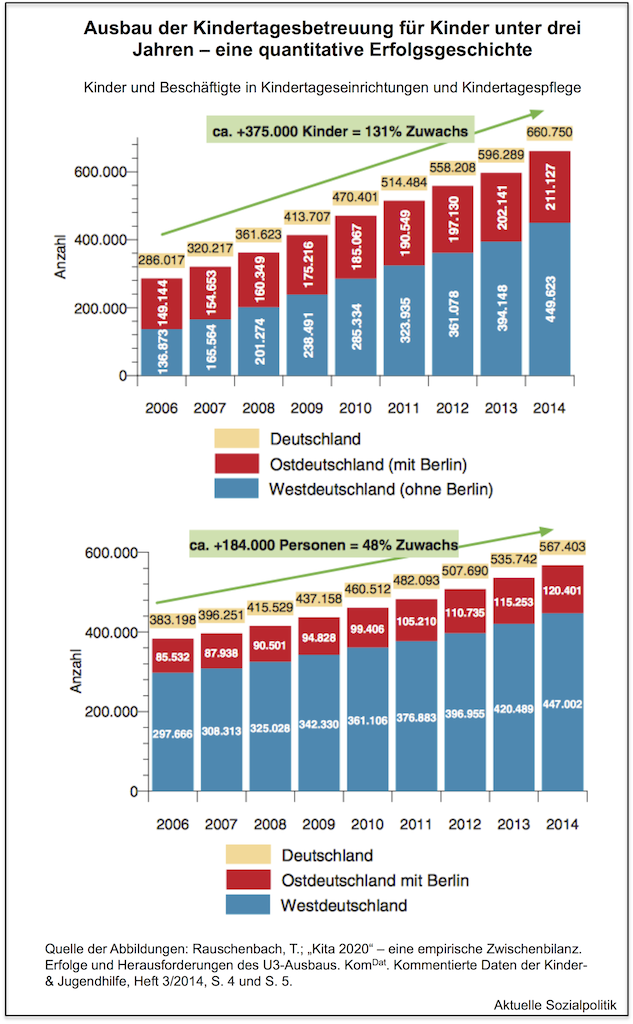

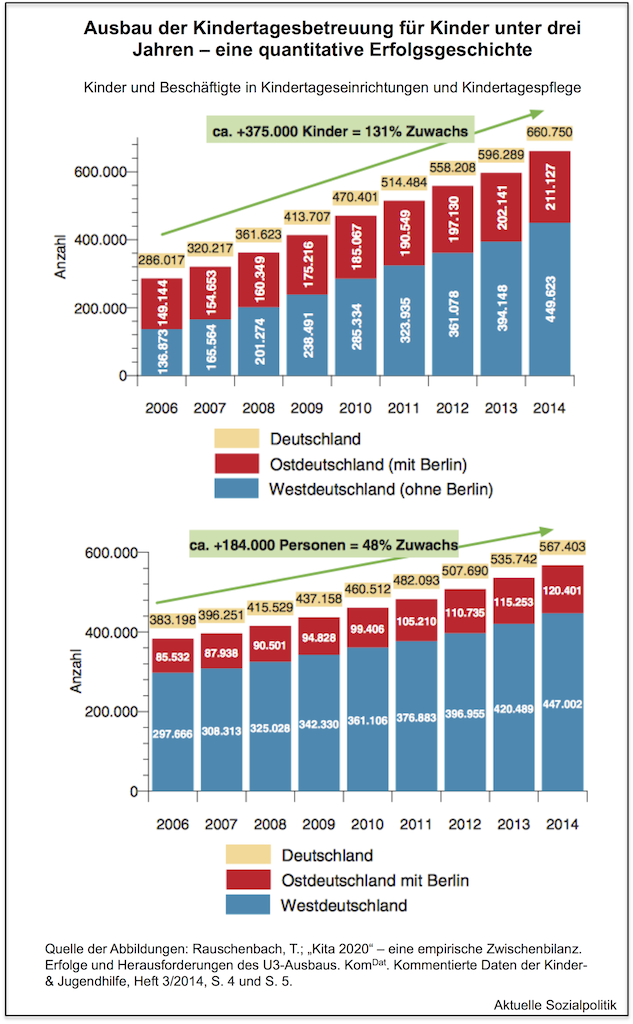

Hinzukommt unbestreitbar eine erhebliche Veränderung der Belastungsprofile der Arbeit der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen. Dies zum einen dadurch, dass in den vergangenen Jahren, vor allem in Westdeutschland, immer mehr jüngere Kinder in die Kindertageseinrichtungen aufgenommen werden (müssen), die ganz andere Anforderungen an die Arbeit der Fachkräfte stellen hinsichtlich der Betreuungsintensität wie auch der Bildungsaufgaben, die dieser Altersgruppe angemessen sind. Hinzu kommt eine deutliche Zunahme der Ganztägigkeit, also immer mehr Kinder, die anders als früher nicht nur vier oder fünf Stunden in der Einrichtung verbleiben, sondern teilweise sieben Stunden oder noch länger.

Vor diesem Hintergrund wird derzeit argumentiert, dass das Niveau der Vergütung der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen, das tatsächlich im Vergleich über alle Bildungsstufen derzeit am niedrigsten ist, eigentlich auf das Niveau der Grundschullehrer angehoben werden müsste. An dieser Stelle ist eine erste „Systemfrage“ zu diagnostizieren: Eine Umsetzung dieser Forderung würde unweigerlich zu einem Konflikt innerhalb der bestehenden Hierarchie der gegebenen Ausbildungssysteme führen, denn die Kritiker dieser Forderung verweisen sofort darauf, dass die – sicherlich sehr anspruchsvolle und teilweise bis zu fünf Jahre umfassende – Ausbildung der Erzieherinnen als eine fachschulische Ausbildung nicht vergleichbar sei mit dem Studium, dass Grundschullehrer zu absolvieren haben. Die überaus ausgeprägte Hierarchie unseres Ausbildungssystems wird dann daran erkennbar, dass die im Vergleich geringere Vergütung der Grundschullehrer gegenüber den Lehrern an weiterführenden Schulen ebenfalls damit begründet wird, dass sie nicht das gleiche Studium wie beispielsweise ein Gymnasiallehrer absolviert haben. Insofern wird hier zum einen grundsätzlich die Ausbildungsfrage aufgeworfen, zum anderen bekommen wir hier ein wenig Licht in das „Schattendasein“ der fachschulischen Ausbildung in Deutschland, die neben der üblicherweise im Mittelpunkt der Diskussion stehenden „dualen Ausbildung“ sowie der an Hochschulen steht. Die fachschulische Berufsausbildung, zu der beispielsweise auch die meisten Gesundheitsberufe gehören, ist eine Domäne der Frauen.

Insofern wird hier auch als eine weitere „Systemfrage“ die Diskussion über den Stellenwert und die Ausgestaltung „typischer“ Frauenberufe aufgeworfen.

Aber damit noch lange nicht genug. Der nun anlaufende unbefristete Kita-Streik wirft zugleich eine fundamentale „Systemfrage“ auf, die sich zugleich als zentrale „Achillesferse“ des Kita-Streiks erweisen könnte, wenn man sie nicht mitdenkt bzw. parallel adressiert: die Finanzierungsfrage der – teilweise völlig unterschiedlich ausgestalteten – Kita-Finanzierungssysteme in den Bundesländern.

Vereinfachend und zuspitzend formuliert: Die derzeit bestehenden Finanzierungssysteme der Kindertageseinrichtungen in den einzelnen Bundesländern weisen trotz aller Unterschiede Zwei zentrale Schwachstellen auf. Zum einen müssen wir von einer erheblichen Unterfinanzierung des Kita-Systems ausgehen. Schon vor vielen Jahren hat die Wirtschaftsorganisation OECD als Soll-Vorgabe für eine ausreichende finanzielle Ausstattung des Elementarbereichs einen Wert in Höhe von einem Prozent des Bruttoinlandsproduktes der jeweiligen Volkswirtschaft vorgegeben, in Deutschland kommen wir derzeit auf etwa 0,6 %. Dabei handelt es sich keineswegs um eine „Wünsch dir was“-Größe, sondern skandinavische Länder erreichen diese Größenordnung und auch unser Nachbarland Frankreich kommt in die Nähe dieses Werts. Anders ausgedrückt: In Deutschland müssten mehrere Milliarden Euro zusätzlich zu den bereits getätigten Ausgaben aufgewendet werden, um nach diesen Maßstäben eine angemessene Finanzausstattung erreichen zu können.

Neben der Unterfinanzierung von besonderer Bedeutung gerade auch mit Blick auf den nun anlaufenden großen Kita-Streik ist die eklatante Fehlfinanzierung des Systems der Kindertagesbetreuung in Deutschland. Diese Finanzierung lässt sich vereinfachend so beschreiben: Über alle Bundesländer hinweg tragen die Kommunen mindestens 60 % der Kosten der Kindertagesbetreuung. Betrachtet man nun auf der anderen Seite die monetär bezifferbaren Nutzen aus der Kindertagesbetreuung, vor allem in Form der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge, die nicht nur von den Beschäftigten im Kita-System generiert werden, sondern vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Eltern, vor allem die Mütter, durch die Bereitstellung dieser Infrastruktur überhaupt erst in die Lage versetzt werden, einer Teilzeit- oder gar Vollzeitbeschäftigung nachgehen zu können, aus der wiederum Steuern und Sozialversicherungsbeiträge generiert werden, dann wird man zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die Hauptnutznießer auf der Ebene des Bundes und vor allem der Sozialversicherungen zu verrotten sind. Würde man nun ein rationales Finanzierungskonzept zugrundelegen, dann müssten diese Hauptnutznießer auch entsprechend an der Regelfinanzierung der Kindertageseinrichtungen (sowie der Kindertagespflege, die in der Diskussion oftmals vergessen wird) beteiligt werden. Das ist heute aber keineswegs der Fall, der Bund ist erst seit einigen Jahren an der Finanzierung vor allem des Ausbaus der Betreuungsangebote für die unter dreijährigen Kinder beteiligt. Die Sozialversicherungen überhaupt nicht. Seit Jahren wird vor diesem Hintergrund eine regelgebundene anteilige Finanzierung der Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (sowie der Ausgaben für die Kindertagespflege) seitens des Bundes gefordert. Entsprechende Modelle, wie man das umsetzen kann, beispielsweise in Form eines Kita-Fonds sind in den vergangenen Jahren ausgearbeitet worden. Es fehlt schlichtweg der politische Wille, diesen Ansatz umzusetzen.

Vor dem Hintergrund der Forderung der Gewerkschaften und der Lage vieler Kommunen in Deutschland, die sich beispielsweise unter der Haushaltssicherung befinden und mit einer enormen Verschuldung konfrontiert sind, wird schnell erkennbar, das die zentralen und durchaus berechtigten Forderungen der Gewerkschaften, die Vergütungen deutlich anzuheben, in diesem Bereich nur dann wirklich eine Chance auf Umsetzung gekommen werden, wenn die Finanzierungsfrage im Sinne einer Entlastung der Kommunen gelöst wird.

Eine weitere „Systemfrage“ berührt die Gewerkschaften und ihre Strategie als solches. Die älteren Semester werden sich an die 70er und teilweise 80er Jahre erinnern, in denen die damalige Gewerkschaft ÖTV bei Tarifauseinandersetzungen gerne auf die berühmten Müllmänner zurückgegriffen hat, wenn es um die Demonstration der möglichen bzw. tatsächlichen Folgen eines Arbeitskampfes im öffentlichen Dienst ging. Die Nachfolgegewerkschaft Verdi steht heute vor dem Problem, dass die meisten Müllmänner privatisiert worden sind und als Speerspitze eines Arbeitskampfes im öffentlichen Dienst schlichtweg nicht mehr zur Verfügung stehen (können). Es gibt durchaus Strategen im Gewerkschaftslager, die den Erzieherinnen in den Kindertageseinrichtungen angesichts ihrer enorm gewachsenen Bedeutung im gesellschaftlichen Gefüge unseres Landes eine vergleichbare Funktionalität zu schreiben, wie sie früher die Müllmänner im öffentlichen Dienst eingenommen hatten. Die konnten durch einen Arbeitskampf innerhalb einer sehr überschaubaren Frist weite Teile der Bevölkerung empfindlich treffen und damit einen entsprechenden Druck aufbauen, dass die öffentlichen Arbeitgeber in einer Tarifauseinandersetzung einlenken. Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass man angesichts der die enormen Bedeutung, die die Kindertagesbetreuung heute angesichts der gestiegenen Erwerbstätigkeit der Mütter in unserer Gesellschaft hat, davon ausgehen kann und muss, das Streikaktionen in diesem Bereich zu empfindlichen Einschränkungen führen können und müssen. Vor diesem Hintergrund kann es durchaus Sinn machen, perspektivisch die Erzieherinnen gleichsam zu einer Speerspitze zukünftiger Arbeitskämpfe zu machen, also gleichsam zu „Müllmänner 2.0“.

Auf der anderen Seite kann und darf man nicht übersehen, dass wir gerade in diesem Bereich nicht nur aus gewerkschaftlicher Sicht mit zahlreichen Besonderheiten konfrontiert sind: Zum einen gibt es nicht „die“ Gewerkschaft, die in diesem Bereich alleine für die Interessen der Beschäftigten kämpft, sondern mit Verdi und der GEW zwei DGB-Gewerkschaften und auch der Deutsche Beamtenbund mischt teilweise mit seinen Mitgliedern mit., vor allem hinsichtlich des Verhältnisses zwischen den beiden DGB-Gewerkschaften Verdi und GEW. Hinzu kommt eine weitere Besonderheit, die auch in den vor uns liegenden Tagen deutlich erkennbar werden wird: Viele Bürger werden aus ihrer Perspektive mehr oder weniger erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass eben nicht „die“ Kitas streiken bzw. gestreikt werden, sondern nur ein Teil der kommunalen Kitas. Man wird dann ebenfalls zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Mehrheit der Kindertageseinrichtungen nicht in kommunaler Trägerschaft betrieben werden, sondern von den so genannten freien Trägern, insbesondere handelt es sich hierbei um konfessionell gebundene Einrichtungen der evangelischen und der katholischen Kirche. In diesen Einrichtungen arbeitet die Mehrzahl der Erzieherinnen, die haben aber aufgrund der Sonderrechte der Kirchen kein Streikrecht. Sie werden in der nun anlaufenden großen Auseinandersetzung lediglich als Zaungäste die Entwicklung begleiten und beobachten können.

Darüber hinaus den Blick wieder gerichtet auf die nun vor einem unbefristeten Streik stehenden Erzieherinnen in den kommunalen Kindertageseinrichtungen: Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um ein „Experiment“, denn so eine Arbeitskampfmaßnahme hat es in der bisherigen Geschichte im Bereich der pädagogischen Fachkräfte von Kindertageseinrichtungen noch nicht gegeben. Im Jahr 2009 gab es bereits über einen längeren Zeitraum zahlreiche Warnstreikaktionen in Kindertageseinrichtungen, die allerdings begrenzt waren auf in der Regel ein bis zwei Tage. Es wird spannend sein, zu verfolgen, wie die Erzieherinnen auf einen längeren Ausstand reagieren werden, vor allem dann, wenn nach ein bis zwei Tagen die am Anfang sicher vorhandene breite Sympathie vor allem bei den Eltern einer heftigen Kritik an den Streikaktionen weichen wird. Es gibt zahlreiche Skeptiker, die befürchten, dass die Erzieherinnen gerade aufgrund ihrer hohen intrinsischen Motivation erhebliche Probleme haben werden, einen längeren Arbeitskampf auch durchzuhalten. Dem wird entgegengehalten, dass es in den vergangenen Jahren eine erhebliche Politisierung vieler Erzieherinnen gegeben hat, dass also die Haltung und die Verfassung vieler betroffener Fachkräfte heute eine andere sei als noch vor ein paar Jahren und man deshalb diesen Schritt wagen könne.

Über all diese inneren Fragen den Kita-Streik betreffend weit hinausreichend ist als eine weitere „Systemfrage“ der Hinweis erlaubt, dass es bekanntlich das so genannte „Lernen am Modell“ gibt. Damit soll an dieser Stelle zum Ausdruck gebracht werden, dass wenn die Erzieherinnen erfolgreich bzw. halbwegs erfolgreich sein sollten mit ihrer unbefristeten Streikaktion, dann wird das auf andere Bereiche ausstrahlen, wo sich mittlerweile ein erheblicher und überaus nachvollziehbarer Druck aufgebaut hat: gemeint ist an dieser Stelle vor allem der ganze Bereich der Pflege, also die Pflegekräfte und ihre wachsende Unzufriedenheit angesichts der teilweise wirklich desaströsen Arbeitsbedingungen, denen sie ausgesetzt sind. Die werden sich dann in absehbarer Zeit auch der Entscheidung ausgesetzt sehen, ob sie in den großen Konflikt gehen werden bzw. wollen bzw. können.