Es basiert leider nicht nur auf anekdotischer Evidenz, wenn behauptet wird, dass man in Deutschland tunlichst keine Knie- oder Hüftprobleme bekommen sollte, denn so schnell könne man kann nachdenken, wie man unter dem Messer liegt und am Ende mit einer Knie- oder Hüftprothese wieder entlassen wird. Dahinter steht die These, dass das spezifische Abrechnungssystem für Krankenhäuser in Deutschland – also die Fallpauschalen auf der Basis von DRGs – Anreize setzt, bei bestimmten Operationen bzw. Behandlungen in die Menge zu gehen, weil sich das ökonomisch besonders lohnt, auch wenn nicht immer eine entsprechende medizinische Indikation hinterlegt ist. Das ist bzw. wäre ein starker Vorwurf.

Auf der anderen Seite wird jeder gute Ökonom die faktische Kraft der Anreize aus den Finanzierungssystemen als eine Grundkonstante berücksichtigen. Und natürlich hat ein fallpauschalierendes System, bei dem die (derzeit noch innerhalb der Bundesländer) für alle Krankenhäuser geltenden Pauschalen z.B. für eine Endoprothese auf der Basis von Durchschnittskosten kalkuliert werden, erhebliche Auswirkungen nicht nur dahingehend, dass es einen Anreiz gibt, in die Menge zu gehen, sondern auch, dass die Patienten nicht die vorgegebene Verweildauer überschreiten, besser unterschreiten sollten. Dazu kommt ein starker Impuls in Richtung Spezialisierung und „Industrialisierung“, denn natürlich kann eine Klinik, die sich beispielsweise auf Knie- und Hüftendoprothesen spezialisiert hat und nichts anderes macht, die damit verbundenen Abläufe wesentlich effizienter, vor allem schneller und mehr davon durchführen als ein Krankenhaus, in dem das nur zwei neben vielen anderen Eingriffen sind. Das eine, spezialisierte Krankenhaus kann dann mit den Pauschalen, weil es unter den Durchschnittskosten liegt, Gewinne realisieren, während das andere Krankenhaus durchaus in die Verlustzone geraten könnte, weil es überdurchschnittliche Kosten hat, beispielsweise aufgrund der geringen Fallzahlen und des niedrigeren Spezialisierungsgrades.

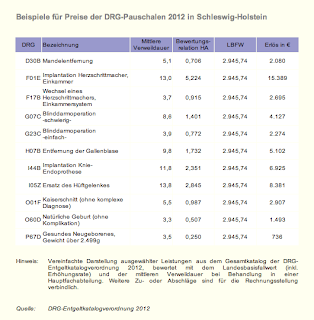

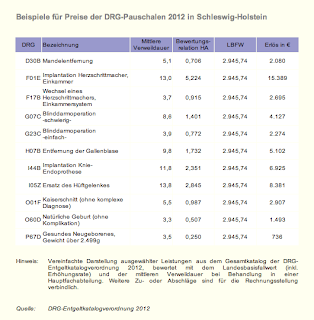

Damit so etwas wie Fallpauschale etwas konkreter wird, zeigt ein Blick in die Tabelle als Beispiel die Preise der DRG-Pauschalen 2012 in Schleswig-Holstein. Bleiben wir bei der Hüfte und dem Knie: Für die Implantation einer Knie-Endoprothese gab es im vergangenen Jahr 6.925 Euro, für den Ersatz des Hüftgelenks 8.381 Euro – zum Vergleich: Für eine so wichtige Prozedur wie die „Natürliche Geburt (ohne Komplikation)“ wurden 1.493 Euro überwiesen, was zugleich verdeutlicht, warum die Krankenhäuser heutzutage eine erhebliche Mindestzahl an Geburten brauchen, um über die Runden kommen zu können, wenn man sich gleichzeitig die Kosten vorstellt, die anfallen, um eine geburtshilfliche Abteilung kostendeckend betreiben zu können. Der Blick auf die Geburten ist auch deshalb hier passend, weil es jedem unmittelbar einleuchtet, dass die Möglichkeiten einer Klinik, die Zahl der Geburten in der umgebenden Region zu steigern, ganz offensichtlich mehr als begrenzt sind. Bei anderen „Produkten“ eines Krankenhauses stellt sich das schon anders dar, womit wir wieder bei den Knie- und Hüftendoprothesen wären, denn hier kann aufgrund der erheblichen Asymmetrie zwischen Arzt und Patient durchaus das hervorgerufen werden, was die Gesundheitsökonomen eine „angebotsinduzierte Nachfrage“ nennen.

Das hier angedeutete Problem besteht summa summarum bei vielen OPs. Vor allem dann, wenn gleichzeitig grundsätzlich eine andere, „konservative“ Alternative gegeben ist. Schauen wir zur Konkretisierung wieder auf die Preise für die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr: Wir haben gelernt, dass es für eine ganz normale Entbindung ohne Komplikationen einen Betrag in Höhe von 1.493 Euro gibt. Nun könnte man auch einen Kaiserschnitt durchführen. Gibt es keine komplexen Diagnose dabei, dann würde man immerhin schon 2.907 Euro bekommen, also fast genau doppelt so viel Geld wie für eine normale Entbindung. Könnte da etwa ein Erklärungsansatz liegen für die sehr hohe Zahl an Kindern, die in Deutschland per Kaiserschnitt zur Welt kommen? Wohlgemerkt – ein möglicher Grund neben anderen.

Um solche Fragen beantworten zu können, muss man sich die Daten genauer anschauen. Und entsprechende Fragen stellen. Genau das hat die Bundestagsfraktion der Linken gemacht und eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung adressiert: „Mögliche ökonomisch motivierte Medizin in Krankenhäusern durch Fehlanreize der Fallpauschalen“, so der Titel ihrer Anfrage (Drucksache 17/14451). Dabei gehen die Fragesteller von folgenden Annahmen aus:

»Da die Entgelte für die erbrachten Leistungen in den letzten Jahren langsamer stiegen als die Kosten, wurde ein Teufelskreis in Gang gesetzt. Krankenhäuser können nur überleben, wenn sie die Fallzahlen steigern. Das bedeutet, entweder müssen mehr Patientinnen und Patienten behandelt oder die Invasivität der Behandlung ausgeweitet werden – z. B. durch mehr Operationen oder andere Eingriffe. Die Finanzsituation der Krankenhäuser wird zusätzlich dadurch bedroht, dass die Länder ihrer Verpflichtung, die notwendigen Investitionen zu tragen, nicht nachkommen und daher Investitionen über DRG-Erlöse finanziert werden müssen. Kliniken üben durch Bonusverträge Druck auf Ärztinnen und Ärzte aus, damit sie die Zahl lukrativer Operationen steigern … Krankenhäuser spezialisieren sich auf bestimmte Abteilungen, die sich rechnen, z. B. Orthopädie, Kardiologie oder Schmerztherapie. Kliniken, die eine Grund- und Regelversorgung anbieten, sind benachteiligt. Patientinnen und Patienten tragen aus Sicht der Kliniken „unsichtbare Preisschilder“, die „gute“ und „böse“ Diagnosen unterscheiden … In diesen Fehlanreizen liegt der Grund dafür, dass Deutschland „OP-Weltmeister“ ist.«

Mittlerweile liegt eine Antwort der Bundesregierung auf diese Anfrage vor (Drucksache 17/14555). Spiegel Online hat einige Erkenntnisse sogleich in einen Artikel gegossen: „Zahl der Operationen ist drastisch gestiegen„: »Mehr als 15 Millionen Operationen führten deutsche Ärzte 2011 durch – ein Viertel mehr als 2005. Vor allem die Zahl der Wirbelsäulen-OPs ist drastisch gestiegen. Die Linke moniert Fehlanreize zum Schneiden.«

Seit 2005 ist die Zahl der Operationen in Deutschland um mehr als ein Viertel gestiegen. Demnach gab es im Jahr 2005 rund 12,13 Millionen Operationen. 2011 waren es bereits 15,37 Millionen. Besonders sticht die Zahl der Wirbelsäulen-OPs hervor: Dem Bericht zufolge hat sie sich in dem Zeitraum mehr als verdoppelt – von 326.962 auf 734.644, so zitiert Spiegel Online aus der Antwort der Bundesregierung. Sind wir denn in Deutschland innerhalb weniger Jahre zu einem Volk mit lauter kaputten, operationsbedingten Rücken geworden? Die Frage drängt sich auf – und auch mögliche Antworten. Eine davon könnte lauten: Wir sind halt eine älter werdende Gesellschaft, dann ist auch eine Zunahme solcher Eingriffe zwangsläufiges Resultat des vielbeschworenen demografischen Wandels.

Hierzu finden sich interessante Ausführungen in der Antwort der Bundesregierung:

»Die DRG-Begleitforschung der Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene kommt für den Zeitraum 2006 bis 2008 zu dem Ergebnis, dass lediglich rund ein Drittel des Leistungsanstiegs durch die demografische Entwicklung erklärt werden kann. Einen ähnlichen Befund enthält eine 2012 im Auftrag des GKV- Spitzenverbands erstellte Studie des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung zur Mengenentwicklung und Mengensteuerung stationärer Leistungen. Danach können für den Zeitraum von 2006 bis 2010 weniger als 40 Prozent der Zunahme der Fälle durch die demografische Entwicklung erklärt werden. Es liegen keine Informationen darüber vor, in welchem Umfang der restliche Leistungsanstieg durch den medizinisch-technischen Fortschritt und andere Ursachen bedingt ist. Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber die Selbstverwaltungspartner auf Bundesebene zu der Vergabe eines Forschungsauftrags verpflichtet, mit dem die Leistungsentwicklung und bestehende Einflussgrößen untersucht werden« (Drucksache 17/14555: 8).

- Zum einen plädiert er für eine verbindliche Zweitmeinung. Der Patient sollte in jedem Fall darüber informiert werden, dass er sich die Meinung eines zweiten Arztes einholen kann, ob die vorgeschlagene Operation wirklich sinnvoll ist. Diese Zweitmeinung soll es bei planbaren Eingriffen geben, etwa an Hüftgelenk, Knie oder Bandscheibe. Die Krankenkassen sollten diese Leistung ausschreiben und den zweitgutachtenden Arzt vergüten.

- Zum anderen sollte bei Krankenhäusern, die eine gute Qualität nachweisen können, die heute vorhandene Mengendeckelung aufgehoben oder zumindest gelockert werden. Und umgekehrt: Bei Häusern, die weniger gute Ergebnisse mit ihren Operationen erzielen, sollte die Deckelung strenger reguliert werden.