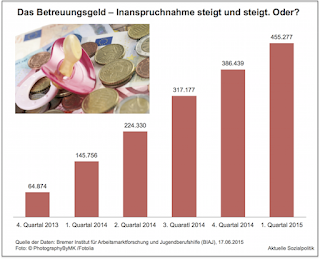

Die von allen Seiten vorgenommene politische Instrumentalisierung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich einer Verfassungwidrigkeit als Bundesleistung aufgrund der Nicht-Zuständigkeit des Bundes – also eine verfassungsrechtlich formale, keine inhaltlich das Betreuungsgeld an sich bewertende Entscheidung – war absehbar. So, wie das nunmehr vorliegende Urteil des BVerfG an sich von allen Experten auch erwartet wurde – und insofern hätte man von den zuständigen Stellen auch erwarten dürfen, dass sie sich Gedanken machen, wie man denn zumindest mit den bestehenden Fällen umgeht. Und dann muss man zur Kenntnis nehmen: »Bis Mitte August will Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) einen konkreten Vorschlag vorlegen, wie es für die Eltern weitergeht, die bereits Betreuungsgeld erhalten oder Anträge vor dem Urteil gestellt haben«, berichtet Markus Sievers in seinem Artikel Eltern werden beim Betreuungsgeld bis Herbst zappeln gelassen. Wohlgemerkt, an dieser Stelle geht es nicht darum, ob es in Zukunft eine ähnliche oder die gleiche Leistung als Länderleistung geben soll – was übrigens das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich zugelassen hat. Sondern es geht um die Eltern – derzeit immerhin 455.000 Fälle bundesweit – die schon im Betreuungsgeldbezug sind. Und in einem zweiten Schritt darum, wie man mit denen verfährt, die einen Antrag auf diese Geldleistung gestellt haben, bevor das Verfassungsgericht seine Entscheidung getroffen hat. Was sagt die nun formal nicht mehr zuständige Bundesbetreuungsgeldministerin Manuela Schwesig dazu: »„Klar ist, dass die Familien, die heute schon Betreuungsgeld bekommen, nicht zurückzahlen müssen, was sie bereits bekommen haben. „Die Familienministerin strebt auch an, dass die Familien, die das Betreuungsgeld bereits beziehen, das auch weiterhin bekommen.“ So lässt sie zumindest eine Sprecherin ihres Ministeriums verkünden.

Dass das erste klar sein sollte, ist klar. Denn dass die Leute eine Leistung zurückzahlen sollten, die sie auf der Basis eines im Nachhinein für verfassungswidrig erklärten Gesetzes bekommen haben, wäre ja noch schöner. Für die schweren handwerklichen Fehler der Regierung bluten, das geht gar nicht. Aber der zweite Punkt ist schon einigermaßen skandalös – man muss erwarten dürfen, dass sich die Beamten im Bundesfamilienministerin im Vorfeld der Entscheidung aus Karlsruhe, die ja nun wirklich nicht überfallartig dahergekommen ist, darüber nachgedacht haben, wie man mit der Situation umgeht, wenn das Gericht keine explizite Übergangsregelung in das Urteil schreibt, wie es dann auch gekommen ist, vor allem hinsichtlich der laufenden Fälle, denn die brauchen irgendeine Form der Planungssicherheit. Von außen betrachtet handelt es sich um eine Variante von offensichtlicher Arbeitsverweigerung, vor allem im Zusammenspiel, dass man sich bis Anfang September Zeit nehmen möchte und wird, um über den weiteren Gang der Dinge zu beraten.

Und dazu gehören nicht nur die Fragen, wie man mit den Altfällen umgeht oder den noch auf Basis des alten Rechts gestellten Anträgen – sondern vor allem um die Frage, wie es denn nun weitergeht und das aufgehängt an der Frage, was man mit dem für das Bundesbetreuungsgeld im Bundeshaushalt eingestellten und eingplanten Mitteln machen will. Hier entzündet sich dann der eigentliche „Betreuungsgeldstreit 2.0“ (so bereits mein Hinweis in dem Beitrag Isch over. Das Betreuungsgeld scheitert an den Klippen des Bundesverfassungsgerichts und ein Betreuungsgeldstreit 2.0 steht vor der Tür vom 21. Juli 2015).

Vereinfacht gesagt stehen sich hier zwei Lager gegenüber. Das eine will die Mittel – im laufenden Bundeshaushalt sind 900 Mio. Euro etatisiert, bis zum Ende er Legislaturperiode geht es um weit mehr als drei Mrd. Euro – für den Kita-Ausbau und die Anhebung der Qualität in den Kindertageseinrichtungen verwenden. Auf der gegenüberliegenden Seite steht das derzeit etwas waidwunde Bayern, das sich selbst gegenüber der eigenen Bevölkerung gefesselt hat mit der Feststellung, in Bayern wird das Betreuungsgeldgeld auf alle Fälle weiterleben. Und das soll „natürlich“ nicht aus Landesmitteln finanziert werden, sondern aus dem Haushaltstopf des Bundes, in dem die dort eingestellten Mittel an die Bundesländer verteilt werden.

Das nun wiederum bringt einen Grauton in die scheinbare Polarität Betreuungsgeldgegner hier und Bayern da. Denn gegen eine Umverteilung der Mittel haben sicher auch andere Bundesländer nichts, vor allem, wenn sie nicht zweckgebunden erfolgt – und nur so könnte das ja gehen, nachdem die Auszeichung der Mittel gebunden an die Leistung Betreuungsgeld nunmehr zumindest für die Zukunft nicht mehr zulässig ist. Damit im Zusammenhang steht dann wieder die erste Problemstellung, also die Weiterfinanzierung der Altfälle, denn das muss ja nun auch praktisch organisiert werden zwischen dem Bund und den Bundesländern.

Und dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass Bayern offensichtlich nicht allein steht mit seiner Liebesbeziehung zu dieser Geldleistung, denn Timo Frasch und Rüdiger Soldt berichten unter der Überschrift CDU will mit Betreuungsgeld punkten: »Die CDU-Spitzenkandidaten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg setzen auf Familienpolitik als Gewinnerthema. Das von Karlsruhe beerdigte Betreuungsgeld wollen sie wiederbeleben – in neuer Form.« Beispiel Rheinland-Pfalz: Die CDU-Vorsitzende Julia Klöckner, die im kommenden Frühjahr die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ablösen möchte, setzt auf ein „Landesfamiliengeld“.

»Gedacht ist an eine Ausweitung des Kreises der Berechtigten auf alle Familien, wobei „finanziell nicht signifikant über die frei werdenden Bundesmittel“ hinausgegangen werden könne. Parallel werde geprüft, so Klöckner, ob eine besondere Berücksichtigung kinderreicher Familien möglich ist.«

Diese Formulierung zeigt, dass hier offensichtlich das Thema nur instrumentalisiert werden soll für eine Wahlkampfstrategie, die rot-grüne Landesregierung auf dem Feld der Familienpolitik anzugreifen. Denn die logischen Widersprüche, folgt man dem Absatz, sind offensichtlich. Es soll nicht mehr ausgegeben werden als bislang über Bundesmittel für das Betreuungsgeld in seiner bisherigen Form zur Verfügung gestellt wurden, gleichzeitig soll das aber auf alle Familien ausgeweitet und eine besondere Berücksichtigung kinderreicher Familien ins Auge gefasst werden. Man muss nicht lange nachdenken, dass wir es hier mit einem klassischen Verteilungsproblem zu tun bekommen würden.

Im grün-rot regierten Baden-Württemberg muss sich Guido Wolf, der Spitzenkandidat und CDU-Fraktionsvorsitzende, offensichtlich noch sortieren:

»Wolf will sich derzeit noch nicht festlegen, ob er den Wählern ein vom Land finanziertes Betreuungsgeld versprechen wird oder eventuell das von der grün-roten Regierung 2012 abgeschaffte Landeserziehungsgeld (ursprüngliche Kosten: 63 Millionen Euro pro Jahr) wieder einführen will.«

Der stellvertretende Landes- und Fraktionsvorsitzende Winfried Mack wird etwas deutlicher: „Wir wollen den Familien in jedem Fall eine zusätzliche Landesleistung anbieten, ob man nun das Betreuungsgeld so übernimmt, wie es die Bayern vorhaben, oder ob man die Zahlung vom Einkommen abhängig macht wie früher beim Landeserziehungsgeld, das müssen wir beraten.“ In jedem Fall will die Landes-CDU 178 Millionen Euro vom Bund haben, wenn das Betreuungsgeld als Bundesleistung wegfällt.

Damit werden wir uns also in den kommenden Monaten und dann noch im Gefechtslärm der Landtagswahlkämpfe im Südwesten der Republik herumschlagen müssen.

Aber auch die derzeit jubilierenden Gegner der Betreuungsgeldes mit ihrer Absicht, die frei werdenden Mittel in den Kita-Ausbau und vor allem in eine Verbesserung der Kita-Qualität zu stecken, sollten einen Gang zurückschalten und sich verdeutlichen, welche Sprünge man mit den Mitteln machen könnte, auch wenn sie sich vollständig durchsetzen würden. Max Haerder hat seine Gedanken dazu unter die Überschrift Warum 900 Millionen Euro eher Peanuts sind gestellt: Zunächst einmal weist er richtigerweise darauf hin, dass aufgrund des Vertrauensschutzes, den übrigens auch die Verfassungsrichter angesprochen haben, den schon im Leistungsbezug befindlichen Eltern das Geld weitergezahlt werden muss, was die für eine anderweitige Nutzung zur Verfügung stehende Summe schon mal verkleinert. Außerdem ist es nicht unwahrscheinlich, dass es auch eine Lösung für die Fälle geben wird, wo der Antrag vor dem Urteil der BVerfG gestellt worden ist. Folge: »Diese Umstände bedeuten für den Bundeshaushalt … konkret, dass Manuela Schwesig noch bis ins Jahr 2017 hinein einen nicht geringen Posten für das Betreuungsgeld reservieren muss, der eben nicht für andere Aufgaben verwendet werden kann.« Aber selbst wenn man von der Bruttosumme in Höhe von 900 Mio. Euro ausgehen würde, muss man das wie alles im Leben relativ sehen:

»In den vergangenen Jahren hat der Bund schon das Fünffache der besagten Summe, 4,5 Milliarden Euro nämlich, in den Ausbau der Kitas investiert. Das bestehende Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ wird in diesem Jahr allein um 550 Millionen Euro aufgestockt. Auch an den laufenden Betriebskosten der Länder beteiligt sich der Bund in diesem und im nächsten Jahr ohnehin schon mit 845 Millionen Euro, ab 2017 werden es dann 945 Millionen sein … Nur die kommunalen Arbeitgeber (ohne private und kirchliche Einrichtungen) stehen für etwa 30 Prozent der Erzieher an Kitas. Für dieses knappe Drittel des Gesamt-Personals werden jährlich rund 4,6 Milliarden Euro bezahlt. Gegenwärtig läuft zudem eine Tarifrunde, in der Verdi deutliche Lohn-Steigerungen durchsetzen will – danach käme wohl noch eine dreistellige Millionensumme dazu. Pro Jahr.«

Hier enden die Überschlagsrechnungen des Herrn Haerder – und genau an dieser Stelle müssten die eigentlich notwendigen, seit langem überfälligen Entscheidungen anfangen. Gemeint ist der seit Jahren immer wieder vorgetragene Bedarf, die 16 unterschiedlichen Kita-Finanzierungssysteme wenigstens hinsichtlich einer rationalen Kostenträgerschaft und damit Mittelaufbringung endlich auf eine andere Grundlage zu stellen. Denn bei allen Unterschieden in der konkreten Ausgestaltung der Finanzierungssysteme zwischen den einzelnen Bundesländern lassen sich doch zwei eklatante Strukturfehler identifizieren: Zum einen ist das System der Kindertagesbetreuung – zu dem übrigens nicht nur die Kitas gehören, sondern auch die Kindertagespflege – unterfinanziert, es fehlen mehrere Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr, nur um an die Referenzwerte der OECD und auch bestimmter Länder zu kommen, zum anderen aber sind wir konfrontiert mit einer eklatanten Fehlfinanzierung dergestalt, dass die Kommunen der Hauptkostenträger sind, während der schon fiskalisch profitierende Bund (und die Sozialversicherungen) nur etwas (bzw. gar nicht) an der Finanzierung beteiligt sind. Genau diese Finanzierungsarchitektur müsste man vom Kopf auf die Füße stellen – ein realisierbares Modell für eine Regel- und zweckgebundene anteilige Mitfinanzierung des Bundes liegt seit längerem vor, vgl. dazu Stefan Sell: Die Finanzierung der Kindertagesbetreuung vom Kopf auf die Füße stellen. Das Modell eines „KiTa-Fonds“ zur Verringerung der erheblichen Unter- und Fehlfinanzierung der Kindertagesbetreuung in Deutschland, Remagen 2014.

Wer, wenn nicht eine große Koalition könnte diese fundamentale Neuordnung der Finanzierungsstruktur angehen und mit den Bundesländern umsetzen?

Aber nichts da. Das Thema wird eingedampft auf die symbolpolitischen Aspekte und von beiden Seiten instrumentalisiert für teilweise nicht einmal billige, sondern nur noch peinliche Polemik mit dem Ziel der Aufmerksamkeitserscheischung. Ein weiterer Fall von struktureller Arbeitsverweigerung.