Vor einigen Wochen hatte der Paritätische Wohlfahrtsverband seinen aktualisierten Armutsbericht für Deutschland veröffentlicht: Die zerklüftete Republik. Bericht zur regionalen Armutsentwicklung in Deutschland 2014, so ist der überschrieben. Der dabei u.a. herausgestellte Befund, die »Armut in Deutschland hat mit einer Armutsquote von 15,5 Prozent ein neues Rekordhoch erreicht und umfasst rund 12,5 Millionen Menschen«, hat eine heftige und keineswegs neue Diskussion über den Sinn und Unsinn einer Armutsmessung entfacht, wie sie der Paritätische hier betreibt. Nun gibt es durchaus eine Reihe von Gründen, methodische und inhaltliche Fragezeichen an der Art und Weise der „Armutsmessung“ des Paritätischen zu setzen und diese auch zu formulieren (vgl. dazu ausführlicher meinen Blog-Beitrag Armut. Armutsgefährdungsquoten. Ein Durchschnitt und mehrere andere Durchschnitte. Zum neuen Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes über die regionale Armutsentwicklung vom 19.02.2015). In der medialen Diskussion fokussierte die Kritik aber im Wesentlichen nur auf einen Aspekt, der schon seit langem immer wieder vorgetragen wird: Mit dem Ansatz des Paritätischen werde keine Armut gemessen, sondern höchstens Einkommensungleichheit innerhalb einer Gesellschaft. Zusätzlich befeuert wurde diese immer wiederkehrende Debatte dann durch einen viele irritierenden Vorstoß der sozialdemokratischen Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, über die in einem Artikel berichtet wird: »Nahles hält nicht viel von der gängigen Armutsgrenze«. Und als Begründung für ihre Abneigung wird dann genau das Argument vorgetragen, was die Kritiker der gängigen Armutsquotenberechnung seit langem vortragen. Dazu der Artikel über Nahles: „Der Ansatz führt leider schnell in die Irre. Angenommen, der Wohlstand in unserem Land würde explodieren, dann bleibt nach dieser Definition das Ausmaß an Armut gleich“, sagt sie. Es handele sich um eine relative Größe, die zwar die Spreizung der Einkommen zeige – aber nicht die absolute Armut.

Gerade der Hinweis auf „absolute Armut“ nun ist eine schon mehr als merkwürdige Verirrung in längst vergessen geglaubte frühe Phasen der Armutsforschung (vg. dazu meine kritischen Anmerkungen in dem Blog-Beitrag Die Armut kriegen wir auch noch wegdefiniert. Stehen wir vor einer Renaissance der „veterinärmedizinisch“ fundierten Armutsberichterstattung? vom 27.03.2015). Das auf den ersten Blick plausibel daherkommende Bild von der Explosion des Wohlstandes und einer trotzdem gleich bleibenden Armutsquote aufgrund der inneren Logik der Art und Weise, wie „Armut“ gemessen wird, hat sich dann in den vergangenen Wochen verselbständigt und mittlerweile auch einen traurigen Höhepunkt erreicht, wenn beispielsweise Uli Dönch einen Artikel meint überschreiben zu müssen mit Warum die Armutslobbyisten nur noch nerven. „Reiche verteufeln, Bedürftige erfinden“, darum würde es den „Armutslobbyisten“ – er schießt sich dabei namentlich auf Ulrich Schneider, den Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, ein. Damit ist der vorläufige Tiefpunkt einer Debatte erreicht.

»Von der Debatte um die angebliche Bedürftigkeit profitiert nur einer: die Umverteilungslobby«, so Dönch in seinem Artikel und wirft dieser ominösen Lobby – damit jeder weiß, um was für Gesellen es sich hier handeln muss – vor, sie seien „Zahlentrickser“. Starker Tobak. Der Verfasser teilt richtig aus und bezeichnet dann den jährlichen „Armutsbericht“ als „Horrorstudie“. Und dem Artikelschreiber kommen die kritischen Anmerkungen der Bundessozialministerin Andrea Nahles sehr gelegen: »Wie viele Experten kritisiert auch sie den theoretischen Unterbau des „Armutsberichts“ – die Definition der „relativen Armut“.«

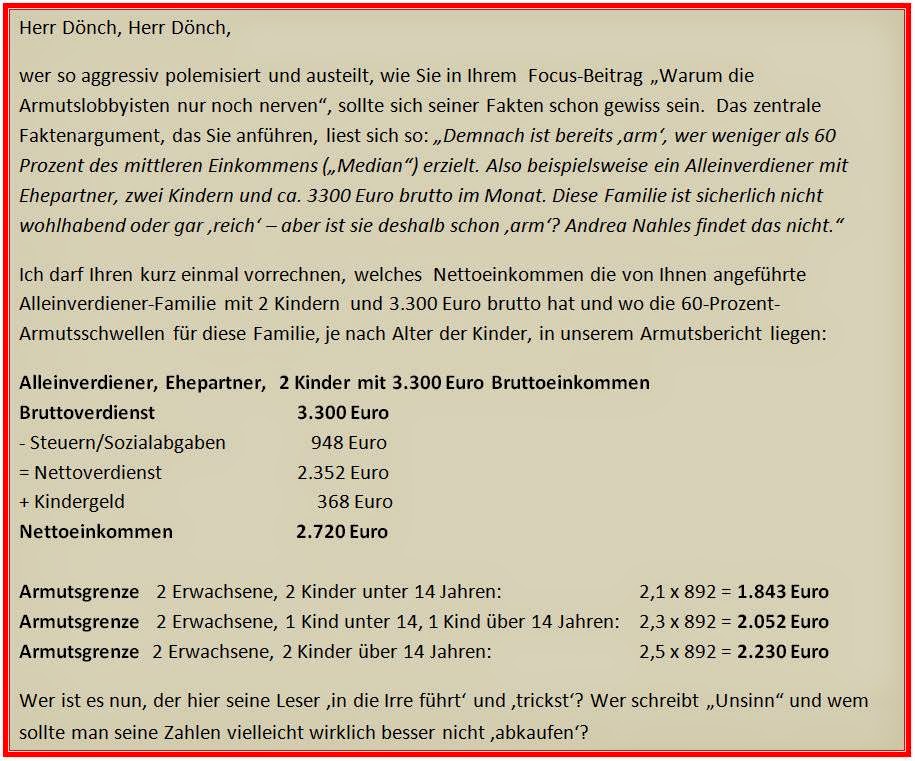

Und er illustriert das dann mit einem scheinbar plausiblen Beispiel aus der Zahlenwelt:

»Demnach ist bereits „arm“, wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens („Median“) erzielt. Also beispielsweise ein Alleinverdiener mit Ehepartner, zwei Kindern und ca. 3300 Euro brutto im Monat. Diese Familie ist sicherlich nicht wohlhabend oder gar „reich“ – aber ist sie deshalb schon „arm“? Andrea Nahles findet das nicht.«

Viele Leser werden sagen – also 3.300 Euro brutto im Monat für die Beispielsfamilie, das ist doch keine „Armut“. Hierzu nur zwei Anmerkungen – eine hinsichtlich der Zahlen und des korrekten Umgangs mit diesen und eine grundsätzliche.

Fangen wir mit den Zahlen bezogen auf das Beispiel in dem Artikel von Dönch an. Hierzu hat Ulrich Schneider auf seiner Facebook-Seite eine kritische Erläuterung veröffentlicht, die hier als Abbildung dokumentiert ist, die verdeutlichen soll, dass der Herr Redakteur selbst offensichtlich mit den Zahlen trickst, denn die von ihm genannte Familie – vgl. das Berechnungsbeispiel in dem Kasten – fällt gerade nicht unter die „Armutsschwelle“ gemessen an den 60% der Median-Einkommens in unserem Land, weil ihr Nettoeinkommen auf alle Fälle höher liegt als der Schwellenwert. So viel zu Qualitäts- und besonders Statistikproblemen im Journalismus. Wenn man schon so kräftig austeilt, dann sollte man sich seiner Sache aber auch sicher sein und wenigstens korrekt argumentieren, wenn es um Zahlen geht. Und mit der Zahlentrickserei hat es der Autor. So schreibt er weiter – ebenfalls auf den ersten Blick skandalös den Irrweg der Armutsforscher illustrierend: »Wenn sich alle Einkommen in Deutschland verhundertfachen – also auch der Hartz-IV-Regelsatz von 399 auf 39.900 Euro –, dann läge die Armut laut Definition des Wohlfahrtsverbandes immer noch „auf Rekordniveau“.« Wenn, ja wenn.

Mathematisch gesehen ist das Ende der Welt allein aufgrund der Tatsache, dass irgendwann in einigen Milliarden Jahren die Sonne erlischt, nur eine Frage der Zeit. Allerdings nicht wirklich relevant für uns und viele andere Generationen nach uns. Es handelt sich hierbei um eine Zahlenspielerei, um das mal nett auszudrücken, denn dass es einen solchen Einkommenssprung geben könnte, ist sogar noch unwahrscheinlicher als das Ende der Welt rechnerisch genau bestimmen zu können. Es dient der Propaganda. Und am Ende des Artikels wird der Herr Redakteur dann auch konkret, was das eigentliche Ziel seiner massiven Attacke ist: Denn er identifiziert als die eigentliche Absicht der Armutslobby, dass sie „die Reichen“ zugunsten der Benachteiligten schröpfen wolle. Da ist es, das Schreckenswort: Umverteilung. Auf gar keinen Fall – und er beendet seine Ausführungen mit einem weiteren Tiefpunkt, in dem er nicht einfach sagt, dass die, die haben, nichts abgeben wollen und wenn man ihnen was wegnehmen würde, sauer sind, sondern die (potenziell) von Umverteilung profitierenden Einkommensarmen brauchen das gar nicht, denn »… wer finanziell Bedürftigen immer nur Geld gibt, macht sie abhängig, demütigt sie und hält sie in ihrer Abhängigkeit gefangen. Das einzig wirksame Mittel im Kampf gegen dauerhafte Armut ist die liberale Leitidee der „Hilfe zur Selbsthilfe“: Bildung, Qualifikation, Förderung.« Und zu ist der Sack.

Auf der anderen Seite – weg von der wirklich billigen Polemik eines Herrn Dönch – gilt es grundsätzliche Fragen aufzurufen. Denn wie heißt es richtig: In einer Übertreibung – und sei sie noch so peinlich formuliert – liegt oftmals ein Kern Wahrheit verborgen. Zum einen ist das ein auch von vielen kritischen Armutsforschern immer wieder geäußertes Unbehagen an der eindimensionalen Reduktion der Armutsdiskussion und damit verbunden der Definition von „Armut“ auf Einkommensarmut bzw. „Einkommensarmutsgefährdungsquoten“. So lautet nämlich der korrekte Terminus, wenn man die 60% des Median-Einkommens unterschreitet, folgt man dem Konzept der „relativen Armutsdefinition“, das im übrigen keine wirre Idee irgendwelcher „Armutslobbyisten“ ist, die in ihren Suppenküchen nur auf Kundschaft warten, um mit ihnen aber so richtig Rendite zu machen, sondern es handelt sich hierbei um eine Definition, die man sich auf der EU-Ebene (und auch in anderen internationalen Kontexten) gleichsam offiziell und nach vielen Jahren der intensiven und kontroversen Auseinandersetzung gegeben hat. Aber das interessiert ja kaum noch einen.

Mein Argument ist hier ein anderes: Dass die Kritiker so erfolgreich sind mit ihrer grundsätzlichen Infragestellung der rechnerischen Bestimmung von „Einkommensarmut“ hat auch mit dem bewusst-unbewussten Bild von „Armut“ und damit unauflösbar verbunden „armen Menschen“ zu tun. Nicht ohne Grund habe ich am Anfang des Beitrags ein Foto zur Illustration verwendet, das abbildet, wie viele Menschen „Armut“ sehen (möchten). Ein obdachloser Mensch, ganz unten angekommen, niedergestreckt, hilflos. Das ist die im wahrsten Sinne des Wortes „nackte“ Armut. Da wird jeder zustimmen müssen, dass das bittere Armut ist. Aber wenn man dann die (Einkommens)Leiter höher steigt, dann wird es schon ambivalenter und verstörender. Schon bei Hartz IV-Empfängern sprechen viele nicht von „Armut“, sondern von „bekämpfter Armut“, denn die bekommen doch sogar amtlich testiert das „soziokulturelle Existenzminimum“ über die Leistungen aus dem Grundsicherungssystem. Dann können Menschen mit einem Einkommen bzw. einem Geldbetrag oberhalb des Hartz IV-Satzes wohl kaum als arm zu bezeichnen sein, was sie aber teilweise durchaus sind, folgt man der allgemeinen 60%-vom-Median-Grenze bei der Festlegung der „Armutsschwelle“.

Nur eine Anmerkung dazu: Natürlich hat – das liegt in der Binnenlogik jeder relativen Bestimmung von Armut (oder Einkommensungleichheit) begründet – ein Mensch, der in Deutschland oder Österreich als „einkommensarm“ klassifiziert wird, weitaus mehr Geld zur Verfügung als ein Mensch in Bangladesh oder in Somalia. Aber das ist ja auch der Kern der relativen Bestimmung: Konzeptioneller Ausgangspunkt ist immer die Ermöglichung bzw. der Ausschluss von Teilhabe in der Gesellschaft, in der die Menschen jeweils leben (müssen). Und für ein Mindestmaß an Teilhabe sind die erforderlichen Mittel in unterschiedlichen Ländern eben auch unterschiedlich hoch – man schaue sich das selbst innerhalb eines Gebildes wie der Europäischen Union an, mit ihren Armenhäusern in Bulgarien und Rumänien und dem Lebensstandard in Dänemark, den Niederlanden oder Luxemburg. Und selbst die Grundsicherung in Deutschland – weil verfassungsrechtlich eigentlich gebunden an die Sicherstellung eines soziokulturellen Existenzminimums – ist ein relatives Ding, ansonsten könnte man die Leistungen des Hartz IV-Systems gleichsam als eine Art „Überlebenshilfe“ ausgestalten und man müsste dann kaum oder wesentlich seltener irgendwelche Anpassungen der Beträge vornehmen, was aber verfassungsrechtlich nicht zulässig wäre.

Zum „wahren Kern“ der kritischen Argumentation nur diese Anmerkung: Auch in der wissenschaftlich fundierten Armutsforschung gibt es seit Jahrzehnten eine umfangreiche Diskussion und auch Infragestellung des hier strittigen Indikators relative „Einkommensarmustquote“. Man darf und muss hier nur daran erinnern, dass der Begriff einer „lebenslagenorientierten Armutsberichterstattung verdeutlicht, dass sehr wohl gesehen wird, dass Armut ein multidimensionales Problem darstellt, das eigentlich auch so abgebildet werden müsste. Und bezeichnenderweise war der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2001 überschrieben mit „Lebenslagen in Deutschland. Erster Armuts- und Reichtumsbericht“ (BT-Drs. 14/5990 vom 08.05.2001).

Aber zur Wahrheit gehört eben auch: Wie so oft in der Wissenschaft und Statistik ist es eben bis heute nicht gelungen, einen halbwegs akzeptablen und das heißt auch operationalisierbaren Indikator zu generieren, der die multidimensionalen Aspekte von Armut verdichtet und abzubilden in der Lage ist. Nur muss man an dieser Stelle dann auch darauf hinweisen, dass das kein eigenes Problem der Armutsforschung darstellt, man denke an dieser Stelle nur an die seit ebenfalls vielen Jahren laufende Debatte und Infragestellung des Bruttoinlandsprodukts als Maßstab für die volkswirtschaftliche Wertschöpfung. Auch hier gibt es zahlreichen Kritiker und Kommissionen, die darauf hinweise, dass die Fokussierung auf die eine Zahl eher in die Irre führt und zahlreiche wichtige Punkte nicht berücksichtigt.

Also wieder zurück. Man kann die aktuelle Debatte über die „richtige“ Armut auch so interpretieren, wie es Heribert Prantl in seinem Kommentar Wer in Deutschland arm ist in der Süddeutschen Zeitung gemacht hat – sie »geht am Thema vorbei. Die deutschen Armen sind arm, weil sie ausgeschlossen sind aus einer Welt, die sich nur den Situierten entfaltet.« Er stellt die richtige Fragen: »Wie kann man Armut messen? An der Länge der Schlange vor den Geschäften, in denen es das billige Brot von gestern zu kaufen gibt? Oder ist der Mensch womöglich erst dann arm, wenn er in Mülltonnen wühlen muss? Ist also dann die Not derer, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen und die samt ihren Kindern nur knapp irgendwie über die Runden kommen, keine richtige Not?« Es geht um eine Art Glaubwürdigkeitsstreit, der hinter der neuen Armutsdebatte steht. Sie wird ausgetragen zwischen denen, die Armut in Deutschland für ein aufgeblasenes Schreckensszenario halten, und denen, die die Realität aus täglicher Arbeit kennen. Und auch Prantl argumentiert auf der Linie, die in diesem Beitrag bereits zugunsten des relativen Blicks angedeutet worden ist. Er zitiert einen Satz aus einem Brief an den Oberbürgermeister der Stadt München: „Arm zu sein unter Armen mag vielleicht noch zum Aushalten sein. Arm zu sein unter protzenhaften Reichtum – das ist unerträglich.“ Und Prantl legt den Finger auf eine offene Wunde: Das eigentliche Problem der (wie bereits dargestellt gar nicht so) „neuen“ Armutsdebatte ist darin zu sehen, dass aus Sicht der armen Menschen in unserem Land deren reale Armutserfahrungen, denen sie täglich ausgesetzt sind, entwertet werden durch diese Debatte von oben: »Sie haben die Anerkennung ihrer Bedürftigkeit verloren. Deswegen kann so getan werden, als seien die Langzeitarbeitslosen an ihrer Situation selbst schuld. Deshalb können die relativ Armen als relativ faul diskreditiert werden«, so Prantl.

Dabei ist die bruchstückhafte und vielfältig zersplitterte Realität von Armut in unserer Gesellschaft evident, wenn man sehenden Auges durch die gesellschaftliche Wirklichkeit läuft:

»Armut heute hat viele Gesichter: da ist der Gelegenheitsarbeiter; der wegrationalisierte Facharbeiter; der arbeitslose Akademiker; da sind die schon immer zu kurz gekommenen am Rand der Gesellschaft; da ist die alleinerziehende Mutter, da sind die Einwandererkinder, die aus dem Ghetto nicht herausfinden; da sind Hartz-IV-Empfänger; da sind dreihunderttausend Obdachlose; und die neuen Alten, die Dementen, die zu wenig Hilfe erhalten.«

Und auch Prantl stößt dann in das Gelände vor, um das es eigentlich geht: »Der Gegensatz von Gewinnern und Verlierern ist elementarer denn je. Der Politologe Franz Walter hat das so beschrieben: „Die einen betrinken sich mit Hansa-Pils, die anderen entspannen sich beim Brunello; die einen nächtigen in Fünf-Sterne-Hotels, die anderen machen es sich notgedrungen auf dem Balkon oder im nahegelegenen Campingplatz gemütlich“. Das klingt klischeehaft.« Ist es aber für viele Menschen viel weniger, als man denken könnte.

Damit sind wir abschließend bei dem zweiten, letztendlich entscheidenden Aspekt der (eigentlich) zu führenden Diskussion über Armut und Ungleichheit in unserer Gesellschaft angekommen – der Herkunft und ihrer Bedeutung für das, was nicht wenige Sozialwissenschaftler zu Recht als eine zunehmende Polarisierung innerhalb der Gesellschaft wahrnehmen und artikulieren (vgl. dazu auch meine Hinweise in dem Blog-Beitrag Kinderarmut. Leider nichts Neues. Ein weiteres Update zu den auseinanderlaufenden Lebenslinien der Kinder. Und zugleich eine ernüchternde Relation: 2 zu 1 vom 14.03.2015).

Zu dem so wichtigen Thema der Bedeutung des Themas „Herkunft“ sei an dieser Stelle die Buchbesprechung von Alex Rühle unter der Überschrift Dummköpfe ante portas empfohlen: »Zwei Bücher beleuchten das deutsche Klassensystem aus unterschiedlicher Perspektive. Die Autoren kommen zum selben Ergebnis: Egal, wie sehr man sich anstrengt, am Ende zählt nur die Herkunft.«

»Der eine geht das Problem von unten an, aus der Sicht und Schicht der Arbeiter, die andere von oben, aus der Perspektive der Reichen. Marco Maurer untersucht den biografischen Anfang, Julia Friedrichs die finanziellen Folgen des Endes. Und beide, das ist das Verstörende an ihren soeben erschienenen Büchern, beide kommen zu demselben Schluss: ob nun in der Schule oder im Beruf, es ist egal, wie sehr man sich anstrengt. Am Ende zählt einzig die Herkunft. Willkommen in der BRD 2015, willkommen in der Ständegesellschaft 2.0.«

Eine lesenswerte Rezension der beiden Bücher – und in überzeugender Art und Weise wird wieder einmal deutlich, dass die Ungleichheit in unserer Gesellschaft zum einen irritierend vielfältiger wird, sich zum anderen – angesichts der gewaltigen normativen Kraft der Herkunft – die Schere zwischen unten und oben weiter auseinander gehen muss. Unabhängig von immer wieder vorzeigbaren und ja auch vorhandenen erfolgreichen Ausbruchsversuchen „von unten“, die allerdings nicht die Regel darstellen, aber in einer durch und durch individualisierten Gesellschaft gerne als Totschlagargument gegen den Gedanken instrumentalisiert und auch angenommen werden, dass es das gerade nicht gibt, was mit dem Wortspiel von der „Ständegesellschaft 2.0“ zum Ausdruck gebracht werden soll. Letztendlich, wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, darf es eben nicht – um hier an die in der Gesamtschau unsägliche Kommentierung des Herrn Dönch zu erinnern – darum gehen, die Bedürftigen mit etwas mehr Transferleistungen in ihrer Abhängigkeit einzumauern. Sondern um die fundamentale Frage, was man den auseinanderlaufenden Kräften der Herkunft und des familialen Hintergrunds entgegenzusetzen hat. Das wäre eine „neue“ Armuts-“ bzw. Ungleichheitsdebatte, die sich lohnen würde, die aber auch unweigerlich schnell an die Systemgrenzen stoßen muss.

Foto: © Reinhold Fahlbusch