Endlich mal gute Nachrichten aus einem Bereich, der höchst kontrovers diskutiert wird – die Integration von Menschen mit Fluchthintergrund, wie das offiziell so heißt. Allen ist klar, dass eine Integration in den Arbeitsmarkt eine wichtige, wenn nicht die zentrale Rolle für eine gelingende Integration spielt. Und zugleich waren die vergangenen Monate vor allem durch zunehmend resignative Berichte hinsichtlich der Beschäftigungsperspektiven für diese Menschen geprägt. Das klappt nicht – dieser Eindruck hat sich in den Köpfen vieler Beobachter festgesetzt (oder verstärkt). Und dann kommen solche Schlagzeilen: Aus Asylländern kommen zahlreiche Fachkräfte oder Flüchtlinge arbeiten als Fachkräfte, um nur zwei von vielen Beispiele zu zitieren. Also doch, wird der eine oder andere denken. Grundlage ist wie so oft bei solchen Meldungen eine „Studie“, in diesem Fall des an den aktuellen Rändern immer sehr umtriebigen arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Deren Botschaft wird dann so unter das Volk gebracht: »60 Prozent der Beschäftigten aus den wichtigsten Asylländern arbeiten in Jobs, die eine Qualifikation erfordern. Besonders unter Afghanen sind viele Fachkräfte.« Oder so: »In Deutschland haben laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft etwa 140.000 Geflüchtete aus den Hauptherkunftsländern einen sozialversicherungspflichtigen Job. Mehr als die Hälfte davon arbeitet als qualifizierte Fachkraft.«

Da hilft immer ein Blick in die Original-Quelle, in diesem Fall also in die von vielen Medien erwähnte „Studie“ des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) – „Studie“ deshalb in Anführungszeichen, weil das IW selbst nicht von einer solchen spricht, sondern eine Auswertung der amtlichen Statistik seitens der BA vorgenommen und diese als „Kurzbericht“ veröffentlicht hat:

Svenja Jambo / Christoph Metzler / Sarah Pierenkemper / Dirk Werner (2017): Mehr als nur Hilfsarbeiter. IW-Kurzberichte 92/2017, Köln: Institut der deutschen Wirtschaft, Dezember 2017

Die Kurzfassung geht so: »Aktuell sind etwa 140.000 Menschen aus den acht Hauptasylherkunftsländern in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Drei Viertel von ihnen arbeiten in kleinen und mittleren Unternehmen. Knapp 60 Prozent sind als qualifizierte Fachkräfte beschäftigt, 40 Prozent in Helfertätigkeiten. Insgesamt zeigen sich erste Beschäftigungserfolge.«

Das wird eine Menge Leute überraschen – ist die bisherige Diskussion doch vor allem dadurch geprägt, dass man den Flüchtlingen gerade aus den außereuropäischen Fluchtländern neben den zwangsläufig vorhandenen Sprachproblemen immer wieder fehlende berufliche Qualifikationen und sogar oftmals gar keine oder nur eine rudimentäre Schulausbildung zugeschrieben hat.

Nicht nur vor diesem Hintergrund ist es hilfreich, sich die präsentierten Zahlen einmal genauer anzuschauen (vor allem, wenn mit Anteilswerten gearbeitet wird) und außerdem etwas zu tun, was man von Wissenschaftlern unbedingt und von Medien eigentlich auch erwarten darf – eine Einordnung der Zahlen in das gesamte Zahlenwerk, damit man beurteilen kann, ob das nun viele oder wenige sind.

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der IW-Auswertung hat Florian Diekmann auf Spiegel Online vorgelegt: Beschäftigte aus Asylländern: Was hinter der hohen Fachkraftquote steckt. Er beginnt seine Analyse so: »60 Prozent der Beschäftigten aus Asylländern arbeiten in Deutschland als Fachkraft: Das stimmt zwar – sagt aber etwas anderes aus, als es zunächst den Anschein hat.« Der erste Teil stimmt zwar auch nicht ganz, wie wir gleich sehen werden, aber schauen wir uns seine detaillierte Argumentation genauer an – denn er leistet u.a. genau das, was soeben hier eingefordert wurde, also eine Einordnung der Zahlen in den Gesamtkontext (siehe dazu vor allem den Punkt 3):

1. Es geht um „Menschen aus wichtigen Asylländern“, nicht um Flüchtlinge: »Das IW Köln nutzt die offiziellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die erfasst zwar seit kurzem auch den Aufenthaltsstatus, also etwa auch die Information darüber, ob jemand als Schutzsuchender nach Deutschland gekommen ist. Aber eben erst seit kurzem, bis dahin erfasste die BA lediglich die Staatsangehörigkeit – was gesicherte Aussagen über die Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt schwierig macht. Auch die Detaildaten zur Beschäftigung, wie sie das IW Köln nutzt, liegen nur nach Staatsangehörigkeit aufgeschlüsselt vor. Die aktuellen Angaben beziehen sich also nicht ausschließlich auf Flüchtlinge. Sondern auf Menschen, die die Staatsangehörigkeit von acht Ländern besitzen, aus denen auch viele der kürzlich angekommenen Flüchtlinge kommen – konkret: Iran, Irak, Syrien, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Nigeria und Pakistan. Das trifft nun aber auch auf viele Menschen zu, die schon sehr lange in Deutschland leben und aus ganz anderen Gründen gekommen sind … Bereits im Januar 2010 hatten rund 52.000 Menschen aus diesen acht Ländern eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Die meisten von ihnen dürften nach wie vor in Deutschland arbeiten – und zählen somit zu den 140.000 Personen, auf die sich die Fachkraft-Quote bezieht.«

2. Die Zahlen sind inzwischen überholt: »Das IW Köln bezieht sich zwar auf die aktuellsten Zahlen der BA – die geben aber den Stand von Ende März 2017 wieder und sind bereits seit Oktober frei zugänglich … Von März bis Juni hat sich aber eine Menge getan, so viel ist jetzt schon klar: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus den acht Ländern ist in diesem Zeitraum von 140.000 auf rund 157.000 gestiegen. Im September waren es sogar schon rund 195.000.«

3. Die Zahlen beziehen sich nur auf einen kleinen Teil der betroffenen Personen: »Zwar haben 2017 bemerkenswert viele Menschen aus den acht Asylländern Arbeit gefunden – die große Mehrheit aber ist noch nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt angekommen. Im November galten rund 507.000 aus diesem Personenkreis als arbeitssuchend. 185.000 davon waren offiziell arbeitslos, die übrigen absolvieren derzeit überwiegend Integrations- und Sprachkurse. Der in der IW-Publikation zitierte Anteil der Fachkräfte bezieht sich aber nur auf die rund 140.000 Personen, die Ende März einen Arbeitsplatz hatten. Der Anteil der Fachkräfte an allen Personen im erwerbsfähigen Alter aus diesen Ländern wäre also wesentlich niedriger. Und auch der relativ hohe Anteil an Fachkräften unter denen, die bislang Arbeit gefunden haben, ist wenig überraschend: Erstens zählen eben auch Menschen dazu, die schon lange in Deutschland leben. Zweitens liegt es auf der Hand, dass auch unter denen, die tatsächlich kürzlich als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, die gut Qualifizierten schneller einen Arbeitsplatz finden.«

Das alles sind wichtige Hinweise – warum aber ist auch die Aussage am Anfang des Artikels von Florian Diekmann (»60 Prozent der Beschäftigten aus Asylländern arbeiten in Deutschland als Fachkraft: Das stimmt zwar«) so nicht richtig? Dazu muss man sich diese kritische Aufarbeitung der Zahlen der BA anschauen, die Paul M. Schröder in der von ihm gewohnten Tiefe veröffentlicht hat:

Paul M. Schröder (2017): Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus nichteuropäischen „Asylherkunftsländern“: Medien verbreiten zum Jahresende 2017 falsche Informationen des Institut der deutschen Wirtschaft, Bremen: Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe, 29.12.2017

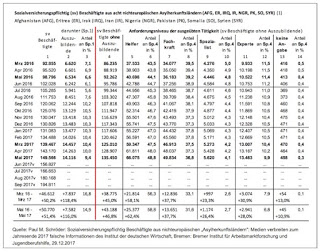

In dieser Veröffentlichung findet man die nebenstehende Tabelle mit einer Aufschlüsselung der Zahlen der Beschäftigten. Schröder weist darauf hin, dass die vom IW berichteten „Knapp 60 Prozent sind als qualifizierte Fachkräfte beschäftigt, 40 Prozent in Helfertätigkeiten“ wurden für die 140.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten offensichtlich so berechnet, dass im Zähler die 14.457 sozialversicherungspflichtigen Auszubildenden als „Fachkräfte“ hinzugerechnet wurden. Wenn man die Azubis richtigerweise ausklammert, dann stellen sich die Daten schon anders dar: Betrachtet man lediglich die 125.010 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne Auszubildende, dann ergibt sich eine Fachkraftquote von zusammen 52,2 Prozent.

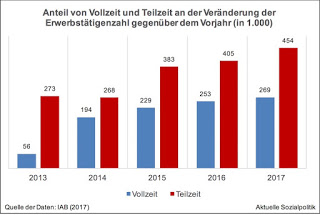

»Betrachtet man den vom IW auch berichteten Anstieg der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt um etwa 47.000 (46.612) von März 2016 bis März 2017, dann zeigt sich: Von diesem Anstieg entfielen rechnerisch 7.837 auf die sozialversicherungspflichtigen Auszubildenden und 21.814 auf „Helfer“. Lediglich 16.907 des Anstiegs entfiel auf die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten „Fachkräfte“, „Spezialisten“ und „Experten“.«

»Und zum Schluss noch ein weiterer unglaublicher Fehler im IW-Kurzbericht. Im IW-Kurzbericht heißt es zum Anstieg der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von März 2016 bis März 2017: „Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Beschäftigten aus den acht Asylherkunftsländern um knapp 47.000 Personen und damit deutlich gestiegen. Allerdings entfiel ein gutes Drittel des Anstiegs auf geringfügig Beschäftigte, von denen Ende März 2017 rund 50.000 der insgesamt 140.000 Beschäftigten zu verzeichnen waren.“ Dies ist vollkommen falsch. Die von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit genannten 50.000 ausschließlich geringfügig Beschäftigten aus den acht „Asylherkunftsländern“ (50.357 im März 2017, 15.959 mehr als im März 2016) sind nicht Teil der 140.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, und deren Anstieg um 15.959 auch nicht Teil des Anstiegs um 47.000.«

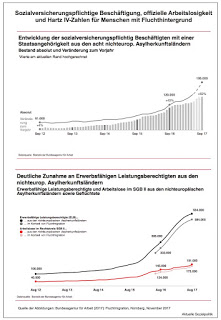

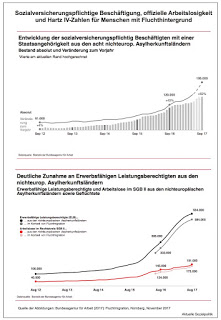

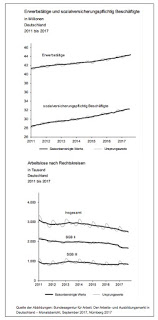

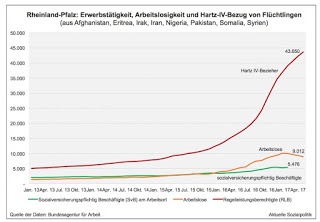

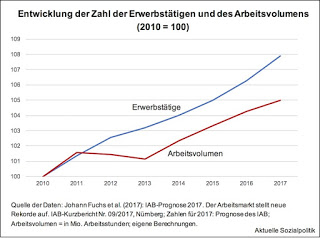

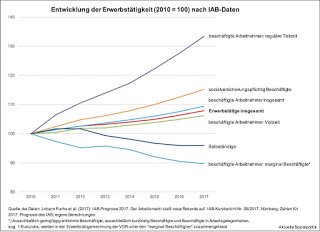

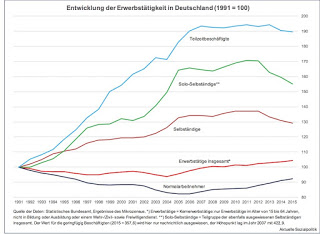

Ja, es ist schon ein Kreuz mit den Zahlen. Zum Abschluss sei hier auf die Abbildung am Anfang dieses Beitrags verwiesen – vor allem auf die zweite Grafik mit der Entwicklung der Zahl der „Erwerbsfähigen Leistungsberechtigten“ (ELB) im Hartz IV-System. Hier weist die BA für August 2017 insgesamt 634.000 Menschen aus den nichteuropäischen Asylherkunftsländern aus – davon geschätzt 584.000 Menschen mit Fluchthintergrund, die im Mittelpunkt der aktuellen Diskussion stehen. Und man kann auch erkennen, dass die offizielle Zahl der Arbeitslosen diese Personengruppe betreffend weitaus geringer ist: 191.000/175.000. Das hört sich doch ganz anders an als die 634.000 Menschen aus diesen Ländern, die bereits im Hartz IV-Bezug sind.