Also grundsätzlich ist das ja so eine Sache, wenn einem empfohlen wird, man möge doch bitte von diesem oder jenem Land „lernen“, wie es besser gehen kann oder aber wie etwas nicht funktioniert. Partielle Ländervergleiche sind mit Vorsicht zu genießen, vor allem, wenn es um historisch gewachsene und eigenartige Gebilde wie sozialpolitische Institutionen und Instrumente geht. Die hier nur angedeutete Skepsis geht in die eine wie auch in die andere Richtung. Also egal, ob einem der Vergleich ins Konzept passt oder nicht. Aber zuweilen – und vor allem, wenn die Länder durchaus strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen – kann das Abkupfern von den anderen eine durchaus legitime und effektive Option sein. Nehmen wir beispielsweise die beiden Länder Deutschland und Österreich.

Da gab und gibt es immer wieder den Versuch, auf das eine oder andere Land zurückzugreifen. Da könnte man beispielsweise auf die Renten-Debatte verweisen. Anfang dieses Jahres wurde Österreich als Vorbild in die deutsche Diskussion geworfen: »Deutschland und Österreich sind sich sozial, wirtschaftlich und politisch sehr ähnlich. Trotzdem sind die beiden Länder bei den Reformen ihrer Rentensysteme ganz unterschiedliche Wege gegangen.

In Österreich konzentriert sich die Altersversorgung nach wie vor weitgehend auf die umlagefinanzierte Gesetzliche Rentenversicherung (GRV), in die auch die Selbständigen einbezogen wurden und deren Bestimmungen schrittweise für Beamte zur Anwendung kommen«, konnte man dem Artikel Rente: Deutsche oft deutlich schlechter abgesichert als Österreicher entnehmen. Das österreichische Modell der Alterssicherung wird hier als Vorbild für Deutschland herausgestellt. Weitere Details finden sich in der Studie, über die der Artikel berichtet hat:

Florian Blank et al.: Alterssicherung in Deutschland und Österreich: Vom Nachbarn lernen? WSI-Report Nr. 27, Januar 2016

In anderen Bereichen möchte man den Österreichern zurufen: Schaut euch die Erfahrungen hier bei uns in Deutschland an und vermeidet die Fehler, die wir begangen haben. Das leitet über zu dem in diesem Blog-Beitrag im Mittelpunkt stehenden Thema: Die Forderung nach „Ein-Euro-Jobs“, im konkreten Fall für Flüchtlinge. Denn darüber hat sich eine heftige Debatte im Nachbarland entzündet.

Begonnen hat alles mit einem nicht nur, aber auch populistisch zu verstehenden Vorstoß eines österreichischen Regierungsmitglieds, das auch in Deutschland durch einige Talkshow-Auftritte bekannt und dem einen oder anderen auch angesichts seines jungen Alters in Erinnerung geblieben ist: »Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat … Pläne zur Verschärfung der Ausländer-Gesetzgebung vorgelegt. Er fordert verpflichtende gemeinnützige Ein-Euro-Jobs für arbeitslose Asylberechtigte, eine Reduktion der Mindestsicherung und Maßnahmen gegen die Vollverschleierung von Frauen«, berichtete die Tageszeitung Die Presse in dem Artikel Kurz will verpflichtende Ein-Euro-Jobs für Asylberechtigte. Die Maßnahmen sollen in einem neuen Integrationsgesetz gebündelt werden.

»Als Kernpunkt seines Sammelgesetzes sieht der Minister die verpflichtenden gemeinnützigen Ein-Euro-Jobs. Er zielt damit auf die derzeit rund 25.000 beim AMS gemeldeten arbeitslosen anerkannten Flüchtlinge ab, monatlich kämen 1000 hinzu. Grundsätzlich könne man diese Pflicht zwar nicht auf diese reduzieren, angestammte Österreicher will das Integrationsressort aber durch ein Abstellen auf die Sprachkenntnisse ausnehmen.

Die Tätigkeiten sollen etwa die Instandhaltung öffentlicher Flächen, die Betreuung von Asylwerbern und anderen Gruppen sowie die Mitarbeit in Sozialeinrichtungen umfassen. Die Vermittlung soll über das AMS erfolgen, hier könnte auch die Residenzpflicht greifen. Anbieten sollen die Jobs in einem ersten Schritt nur Gebietskörperschaften, in einem zweiten Schritt eventuell auch Nichtregierungsorganisationen. Wer nicht zur Annahme bereit sei, dem sollen die Sozialleistungen gekürzt werden, so der Minister.«

Der Mann kann austeilen: „Wer den ganzen Tag zu Hause und im Park herumsitzt, der hat auch einmal Tagesfreizeit, um auf blöde Ideen zu kommen“, sog wird Kurz in dem Artikel zitiert. Und auch die „bedarfsorientierte Mindestsicherung“, die 2010 in Österreich eingeführt wurde und die die bis dato in den Ländern unterschiedlich geregelte Sozialhilfe ersetzt hat bzw. dies soll, hat der smarte Minister im Visier: Er plädiert für »eine Reduktion der bedarfsorientierten Mindestsicherung für Neuankömmlinge. Fünf Jahre rechtmäßiger Aufenthalt wäre aus seiner Sicht die Schwelle für den vollen Bezug. „Es muss einen Unterschied geben zwischen jenen, die frisch hier sind und denen, die eingezahlt haben“, argumentierte er.« Wieso eingezahlt? Wie Sozialhilfe funktioniert, sollte er eigentlich wissen.

Eines hat Minister Kurz geschafft – in Österreich ist eine breite Debatte entfacht worden über den Sinn und Unsinn der sogenannten „Ein-Euro-Jobs“. Vorweg sei angemerkt, dass er die aus Deutschland stammende Begrifflichkeit mit Sicherheit nicht zufällig verwendet hat, sondern dass dem eine Signalfunktion innewohnt, die auf das Hartz IV-System als solches verweist, denn seit einiger Zeit wird auch in Österreich immer wieder gefordert, die angeblich so erfolgreichen Hartz-Reformen zu übernehmen, wenigstens Teile davon.

Aber bleiben wir bei dem Instrumentarium, das bei uns ganz korrekt und marketingtechnisch natürlich katastrophal „Arbeitsgelegenheiten nach der Mehraufwandsentschädigungsvariante“ (geregelt im § 16d SGB II) heißt, was auch bei uns dazu geführt hat, immer von den „Ein-Euro-Jobs“ zu sprechen, was nicht unproblematisch ist.

Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Diskussion. Ein Auszug: Ein-Euro-Jobs allein werden das Problem nicht lösen, so Matthias Auer:

»Auf den ersten Blick wirken die Zahlen nicht dramatisch: Gerade einmal 6,6 Prozent der 380.000 Arbeitslosen im Land sind anerkannte Flüchtlinge. 25.000 Menschen klingt nach wenig, doch der Schein trügt. Denn der Großteil der 100.000 Syrer und Afghanen, die seit 2015 in Österreich Asyl beantragt haben, sind noch nicht auf dem Arbeitsmarkt angekommen. Sie sitzen noch in Flüchtlingsheimen und warten – zur Untätigkeit verdammt– auf das Ende ihrer Asylverfahren. Etwa jeder Dritte von ihnen dürfte als Flüchtling anerkannt werden – erst dann erhalten sie Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt. Ihr Problem: Bis dahin sind selbst syrische Ärzte nach langer Flucht und oft ebenso langen Asylverfahren nur noch Langzeitarbeitslose ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Ihre Chancen, bald einen Job zu finden, sinken gegen null.«

Über die Ein-Euro-Jobs sollen anerkannte Flüchtlinge aktiv bleiben und schrittweise an die Arbeitswelt herangeführt werden, so die Idee. „Das ist vorstellbar und machbar“, wird Johannes Kopf, Chef des Arbeitsmarktservice AMS, zitiert, der noch eine Rolle spielen wird. Auer stellt die Frage: Ist das aber auch sinnvoll?

»Gesellschaftspolitisch könnte es unter dem Motto „Aufrechterhaltung der Solidarität“ durchaus ein probates Mittel sein, jenen ohne Aussicht auf einen Arbeitsplatz eine Perspektive oder zumindest eine Beschäftigung zu geben. Denn es gibt sie, die 45-jährigen Afghanen, die in ihrem Leben noch nie eine Schule von innen gesehen haben und in Österreich wohl lang auf einen Job als Hirte oder Soldat warten werden. Für sie gibt es keinen Plan. Hier könnten Ein-Euro-Jobs (mit entsprechender finanzieller Aufstockung) ein gangbarer Weg sein.

Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht fällt die Bilanz der Ein-Euro-Jobs durchwachsen aus.«

An dieser Stelle wird dann immer – allerdings höchst selektiv – auf die „deutschen Erfahrungen“ Bezug genommen (vgl. auch den Artikel Ein-Euro-Jobs: Deutschlands umstrittene „Arbeitsgelegenheiten“). Dabei gerät so einiges völlig durcheinander, beispielsweise wenn Auer schreibt:

»Der Blick zum nördlichen Nachbarn zeigt, dass die mit den Hartz-IV-Reformen eingeführten Ein-Euro-Jobs tatsächlich die Arbeitslosigkeit im Land senken konnten. Das gehe auf Kosten der Arbeitnehmer, kritisieren die Gegner. Die Zahl jener, die unter ihrer Qualifikation (und damit deutlich schlechter bezahlt) arbeiten, sei gestiegen.«

Das ist so natürlich nicht richtig bzw. die beschriebenen Effekte haben nun wirklich nichts mit den Ein-Euro-Jobs zu tun. Offensichtlich wird der generell in Deutschland im Zuge der Hartz-Reformen stark expandierende Niedriglohnsektor in der „normalen“ Wirtschaft mit den Ein-Euro-Jobs verbunden, aber das ist falsch, denn die Arbeitsgelegenheiten spielen überwiegend in den marktfernen Bereichen gemeinnütziger Anbieter eine Rolle und höchstens an den ganz außen liegenden Rändern des Arbeitsmarktes lassen sich kleinere Einschläge registrieren.

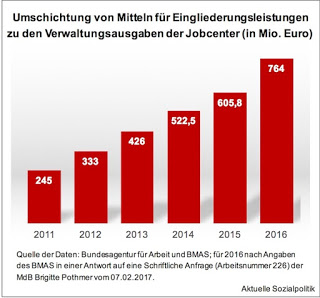

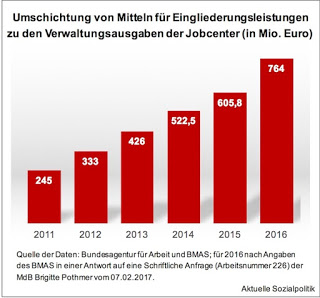

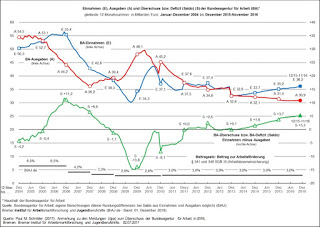

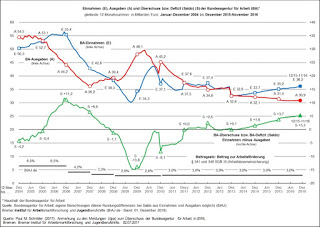

Da geht wirklich einiges durcheinander. Beispielsweise wenn Auer schreibt: »Nach Einführung der Ein-Euro-Jobs brach die offizielle Nachfrage nach Pflegekräften angesichts der Billigkonkurrenz komplett ein. Berlin musste reagieren; so gibt es heute statt 300.000 Ein-Euro-Jobber nur noch 70.000 in der Bundesrepublik.« Also das mit der Pflege ist nun wirklich Humbug und der massive Abbau der öffentlich geförderten Beschäftigung in Deutschland, die wir seit 2011 zur Kenntnis nehmen müssen, ist keineswegs eine Reaktion auf irgendwelchen massiven Verdrängungs- und Verzerrungseffekte durch die Arbeitsgelegenheiten, sondern schlichtweg den Sparprogrammen der Bundesregierung geschuldet. Detailliertere Informationen über die Arbeitsgelegenheiten und ihre kritische Analyse in Deutschland kann man in zahlreichen Beiträgen in diesem Blog nachlesen.

Wifo-Chef: Ein-Euro-Job, aber ohne „Sozialleistung-Keule“, so ist ein anderer Artikel überschrieben: »Karl Aiginger fordert einen „zweiten Arbeitsmarkt“ für Asylberechtigte. Er kann sich auch den Dienstleistungsscheck für Flüchtlinge vorstellen.« Aiginger plädiert für ein ganz anderes Modell, nach dem »Arbeitgeber Flüchtlinge mit dem Dienstleistungsscheck bezahlen können sollten. Arbeitgeber könnten sich dann aussuchen, wie viel sie einem Flüchtling für eine Stunde Arbeit bezahlen, ob also bloß einen Euro oder den vollen Mindestlohn. Das Modell könnte auf Gemeindeebene ebenso zum Einsatz kommen wie in der Privatwirtschaft.« Das klingt doch sehr theoretisch und öffnet möglicherweise dem Missbrauch Tür und Tor. Und widersprüchlich, denn an anderer Stelle wird Aiginger so zitiert: »Als eine der größten Herausforderungen bezeichnet Ökonom Aiginger, dass ein spezieller Arbeitsmarkt für Flüchtlinge nicht dazu führen dürfe, dass in regulären Berufssparten Lohndumping beginnt. Wenn Arbeitgeber einfach ordentliche Arbeitnehmer ersetzen, wäre dies fatal. „Daher braucht es in jedem Fall eine umfassende Kontrolle in der Praxis“, so Aiginger.«

Auch Wolfgang Mazal, Professor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht an der Uni Wien, plädiert für einen zweiten Arbeitsmarkt: Ein-Euro-Jobs: System kontra Niveau, so ist sein Beitrag überschrieben. Allerdings sollten die für den zweiten Arbeitsmarkt vorgesehenen Arbeitsplätze von den Gebietskörperschaften geschaffen werden:

»Hier können durch Tätigkeiten im öffentlichen Interesse Beschäftigungspotenziale genutzt werden, die Schutzsuchenden nicht dem Druck des ersten Arbeitsmarktes aussetzen, ihnen aber sukzessive ein „Hineinwachsen“ in die österreichische Lebenswelt und Arbeitskultur ermöglichen. Weil hier kleinteilige und individuelle Lösungen sinnvoll sind, die der jeweiligen persönlichen Situation Rechnung tragen, eignen sich vorrangig der Landes- und der Gemeindebereich dazu. In Zusammenarbeit mit AMS und Sozialpartnern können einerseits jene Beschäftigungsmöglichkeiten identifiziert werden, die über den ersten Arbeitsmarkt nicht bedient werden können, und andererseits die Arbeitssuchende mit individuellen Schulungsmaßnahmen begleitet werden.«

Da sind wir schon an einem wichtigen Punkt angelangt, der auch in diesem Artikel aufgerufen wird: Flüchtlingsjobs: Experten fordern Kombination mit breitem Bildungsangebot.

Durchaus relevant erscheint mir der Hinweis, dass die Debatte in Österreich dahingehend geerdet werden sollte, dass sie sich weitgehend im theoretischen Raum bewegt, denn es müsste die geforderten Stellen ja auch geben. Und hierzu kann man diesem Artikel entnehmen:

Den Vorschlag, Flüchtlinge zu Ein-Euro-Jobs zu verpflichten, sieht Migrationsforscher Heinz Faßmann nicht nur positiv. Der Berater von Integrationsminister Sebastian Kurz (ÖVP) sagte …: „Ich würde das lieber als Angebot sehen.“ … Zur Idee, Flüchtlingen zu den Tätigkeiten zu verpflichten, sagt Faßmann: „Das muss man noch einmal durchdenken. Es ist fraglich, ob es überhaupt so viele Angebote gibt.“

Das mit dem Angebot ist eine interessante Sache, denn daran kann man zugleich auch erkennen, wie instrumentalisierend und wenig bis gar nicht an Inhalten ausgerichtet die Debatte verläuft. Dazu Simon Rosner in seinem Kommentar Pflicht für Jobs, die es nicht gibt:

»Mittwoch: Helmut Mödlhammer, Chef des Gemeindebundes, klagt, dass ein austriakischer Bürokratie-Irrsinn es den Gemeinden praktisch verunmöglichen würde, Asylwerber für gemeinnützige Tätigkeiten einzusetzen.

Donnerstag: Sebastian Kurz will anerkannte Flüchtlinge zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten, sogenannten Ein-Euro-Jobs.

Das ist schon eine Chuzpe. Vor einem Jahr hatte die Regierung angekündigt, dass Asylwerber solche Tätigkeiten verrichten können sollen. Und zwar ohne Zwang. Das wurde von vielen positiv bewertet, auch Flüchtlinge wollen nicht untätig im Heim sitzen, sondern sich einbringen.

Doch ein Jahr lang hat es die Regierung nicht vermocht, die Rahmenbedingungen so zu organisieren, dass diese Tätigkeiten einfach und unbürokratisch geleistet werden können. Vier Ministerien sind betraut, teilweise fühlen sich diese aber nicht zuständig.«

Der bereits zitierte Johannes Kopf vom Vorstand des AMS hat sich mit diesem Beitrag zu Wort gemeldet: Ein-Euro-Jobs: Grundsätzliche Überlegungen. Darin findet man diese Passage:

»Überlegungen, Diskussionen, auch Pilotversuche zum dauerhaften Aufbau eines solchen sogenannten zweiten Arbeitsmarktes gibt es seit Jahren. Wie viel darf ein solcher Arbeitsplatz kosten? Wäre es denkbar, ihn nur mit den Aufwendungen für Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Mindestsicherung zu finanzieren? Wie verhindere ich, dass dies in Konkurrenz zu regulären Arbeitsplätzen tritt, wie verhindere ich, dass hier Personen „abzweigen oder sich verfestigen“, die mit der richtigen Förderung doch noch produktiv am ersten Arbeitsmarkt teilhaben könnten? … Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht habe ich auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die vor dem Hintergrund der langjährigen deutschen Erfahrungen mit den Ein-Euro-Jobs sichtbar wurden. Es ist, vereinfacht gesagt, zwar möglich, aber gar nicht trivial, solche Jobs zu „erfinden“. Sie müssen drei Kriterien aufweisen: und zwar gemeinnützig, zusätzlich und wettbewerbsneutral sein.«

Die drei von Kopf genannten Kriterien werden seit Jahren in der deutschen arbeitsmarktpolitischen Debatte über eine sinnvolle Ausgestaltung der öffentlich geförderten Beschäftigung als zentrale Problemstellen identifiziert und kritisiert. Es kann keine sinnvolle öffentlich geförderte Beschäftigung geben, wenn man sich an dieses restriktive Voraussetzungsdreieck halten muss – und fürwahr, man muss dann wahre Klimmzüge machen, um irgendwelche und oftmals fragwürdigste Beschäftigungsgelegenheiten zu finden, die nicht zu einer Verletzung der Voraussetzungen führen. Dass das alles keinen Sinn macht, ist ein ganz starker Impuls für eine grundsätzliche Reformdiskussion über eine Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik in Deutschland (vgl. dazu zuletzt Sell, Stefan: Hilfe zur Arbeit 2.0. Plädoyer für eine Wiederbelebung der §§ 18-20 BSHG (alt) in einem SGB II (neu). Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 19-2016, Remagen 2016).

Die empirischen Belege des Scheiterns einer derart restriktiv ausgestalteten öffentlich geförderten Beschäftigung in Deutschland sind eindrucksvoll und man kann den Österreichern nur zurufen, sich erst gar nicht auf diese Schiene setzen zu lassen. Vgl. zur verfahrenen Situation in Deutschland auch meinen Beitrag Die fortschreitende Programmitis in der Arbeitsmarktpolitik und ein sich selbst verkomplizierendes Förderrecht im SGB II vom 28. Juni 2016.

Dabei kann man in Österreich doch auf eine lange Tradition der öffentlich geförderten Beschäftigung zurückblicken, die teilweise sogar deutlich besser konfiguriert war uns ist als das, was wir vor allem in den letzten Jahren in Deutschland haben sehen müssen. In diese Richtung gehen auch die Ausführungen in diesem Beitrag: Judith Pühringer zur aktuellen Debatte um die „Ein-Euro-Jobs“:

»Dass hier permanent der zweite Arbeitsmarkt erwähnt wird ist aus meiner Sicht eine hochproblematische Vermischung: Am zweiten Arbeitsmarkt gibt es bisher vollversicherungspflichtige, kollektivvertragliche Beschäftigungsangebote mit dem Ziel der längerfristigen Integration in den Arbeitsmarkt. Hier gibt es keine Taschengelder und kein „So-tun-als-ob-wir-arbeiten“, sondern echte Arbeit, die auch so bezahlt wird. Wenn jetzt permanent im Rahmen der Debatte von Ein-Euro-Jobs im zweiten Arbeitsmarkt gesprochen wird, dann werden dreissig Jahre hochprofessionelle und erfolgreiche Integrationsarbeit von Sozialen Unternehmen (in denen diese Beschäftigung stattfindet) mit einem Schlag in Frage gestellt und auch in ihrer Logik (echte Arbeitsplätze, echte Arbeit, echte Bezahlung) ad absurdum geführt.«

Hier liegt wahrscheinlich die größte Gefahr der gegenwärtigen Diskussion und möglichen gesetzgeberischen Aktivitäten – dass das, was ein sinnvoller zweiter Arbeitsmarkt sein kann, wie in Deutschland kleingeschreddert wird auf die Arbeitsgelegenheiten nach Mehraufwandsentschädigung, denn alle anderen Instrumente einer höherwertigen öffentlich geförderten Beschäftigung sind in den vergangenen Jahren aus dem Förderrecht entfernt worden oder sie spielen nur noch eine molekulare Rolle.

Nun könnte man aus Österreich auf den ersten Blick zu Recht einwenden, dass doch gerade Deutschland die Debatte in Österreich befeuert hat mit der Ankündigung der Bundesarbeitsministerin, 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge zu schaffen, sogar noch nicht einmal als „Ein-Euro“-, sondern als „80-Cent-Jobs“. Diese Arbeitsgelegenheiten sollen für Asylbewerber zur Verfügung gestellt werden, also vor der Anerkennung bzw. Duldung bzw. Ablehnung. Unabhängig von der Tatsache, dass seit den Ankündigungen kaum bis gar nichts passiert ist, sei hier nur an die massive Kritik an diesen Arbeitsgelegenheiten für Asylbewerber in den folgenden Beiträgen hingewiesen:

Bleibt natürlich die Frage, wie man es denn besser oder anders machen könnte bzw. sollte. Auch hier ließe sich von Deutschland – und seinen eklatanten Versäumnissen – lernen: Auf die Sprache kommt es an. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse der vergangenen Monate. Eine Arbeitsmarktintegration setzt Sprachkenntnisse voraus und die muss man vermitteln. Wenn es ein Nadelöhr gibt, dann ist es die Sprache. Insofern hätte man die Mittel und Anstrengungen auf die Sprachförderung fokussieren müssen, wobei man diese sinnvollerweise verknüpfen sollte mit praktischer Arbeit. Also richtiger Arbeit, in Unternehmen oder bei Beschäftigungsgesellschaften, die nah und am ersten Arbeitsmarkt arbeiten können und dürfen. Das wäre für viele Flüchtlinge der richtige Weg und natürlich werden dann auch unter ihnen welche übrigbleiben, die einen Übergang in Beschäftigung auf dem normalen Arbeitsmarkt schwer oder auf Jahre nicht packen werden. Die können und müssen dann in ein ausdifferenziertet System der öffentlich geförderten Beschäftigung integriert werden, in dem sich aber auch andere befinden, die vergleichbare Probleme haben.

Aber um diese diskussionswürdigen Aspekte, über die man streiten kann, geht es wahrscheinlich bei dem „Spiel“, das wir in den letzten Tagen seitens der Politik gesehen haben, gar nicht. Eine Andeutung der anderen Ebene findet man in dem Beitrag von Johannes Kopf, wenn er schreibt:

»Kurz hat damit primär weniger einen klassisch arbeitsmarktpolitischen Vorschlag gemacht, sondern vielmehr eine allgemein sozialpolitische Frage angesprochen: Muss jemand, der jahrelang von der Allgemeinheit lebt und bei dem trotz Bemühungen keine Veränderung der Situation erzielt werden kann, der Gesellschaft etwas zurückgeben? Es geht also im Kern eigentlich um eine Frage nach der Solidarität und deren Belastbarkeit … es würde mich nicht wundern, wenn große Teile der Bevölkerung die genannte Frage mit Ja beantworten würden, jedenfalls solange es sie selbst nicht betreffen könnte.«

Genau dieses Aspekte kennen wir aus Deutschland zur Genüge. Und arbeitsmarktpolitisch zumindest, das kann man sagen, hat das nichts gebracht.