Immer diese Zahlen. Man muss einerseits genau hinschauen, andererseits kann man ihnen auch viel entnehmen. Verdeutlichen kann man das an zwei aktuellen Beispielen aus der Arbeitsmarktstatistik.

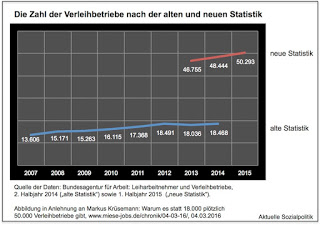

Beginnen wir mit der Leiharbeit, ein bekanntlich sehr umstrittenes Beschäftigungssegment. »Leiharbeit ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion hervorgeht, nahm die Zahl sogenannter Verleihbetriebe in den vergangenen drei Jahren zu. Demnach zählte die Bundesagentur für Arbeit 2015 insgesamt 50.293 Betriebe, die Arbeitnehmer anderen Betrieben überlassen. Im Jahr 2013 waren es noch 46.755 solcher Firmen. Entsprechend hat sich auch die Zahl der Leiharbeiter in Deutschland erhöht: Von 867.535 vor zwei Jahren auf 961.162 Beschäftigte im vergangenen Jahr«, kann man dem Artikel Leiharbeit soll häufiger unangekündigt kontrolliert werden entnehmen. Dort bezieht man sich auf die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Grünen Leiharbeit – Fakten und Kontrollen vom 24.02.2016. Der eine oder andere wird stutzig geworden sein bei der Zahl von 50.000 Verleihbetrieben. So auch Markus Krüsemann, der das in seinem Beitrag Warum es statt 18.000 plötzlich 50.000 Verleihbetriebe gibt thematisiert hat.

»In der Arbeitnehmerüberlassungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) wurde die Zahl der Verleihbetriebe jahrelang mit deutlich unter 20.000 angegeben. In aktuellen Presseberichten ist hingegen von mehr als 50.000 Betrieben die Rede, die Beschäftigte an andere Unternehmen ausleihen würden.« Das ist natürlich ein richtig heftiger Unterschied. Sollten innerhalb kürzester Zeit aus 18.000 gut 50.000 Verleihbetriebe geworden sein? Hat es einen derart großen Gründungsboom in der Arbeitnehmerüberlassung gegeben?

Ein Blick auf die Zahl der Leiharbeitnehmer in Deutschland zeigt zwar am aktuellen Rand einen Anstieg der so Beschäftigten um mehr als 100.000 innerhalb eines Jahres, aber das reicht offensichtlich für eine Ausdehnung der Leiharbeitsbranche in dem genannten Umfang nicht wirklich aus. Krüsemann geht in seinem Beitrag dieser Frage nach und klärt uns etwas auf: »Wo kommen plötzlich all die Betriebe her? … Die Antwort liegt in einer Umstellung der Statistik.« Er führt weiter aus:

»Während die Daten der Arbeitnehmerüberlassungsstatistik bis 2015 noch aus den halbjährlich versandten Meldungen der Verleihbetriebe stammten, hat die BA die Statistik zur Arbeitnehmerüberlassung auf das Meldeverfahren zur Sozialversicherung und damit auf eine andere Datenquelle umgestellt. Die Datenbasis für die neue Statistik bilden seitdem die laufenden Meldungen der Arbeitgeber im Rahmen des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung. Die Umstellung erlaubt eine sehr viel genauere Erfassung der Beschäftigten und der Betriebe … ein Großteil der Arbeitgeber mit Verleiherlaubnis hat nicht für jeden seiner Betriebe einen gesonderten Meldebeleg abgegeben, sondern meist nur für das gesamte Unternehmen. Die genaue Anzahl der Betriebe mit mindestens einem Leiharbeitnehmer konnte so nicht erfasst werden. Klar war nur, dass sie deutlich höher liegen würde.«

Krüsemann bezieht sich auf den Methodenbericht Statistik zur Arbeitnehmerüberlassung auf Basis des Meldeverfahrens zur Sozialversicherung der Bundesagentur für Arbeit aus dem Dezember 2015.

Bei der Interpretation der alten und neuen Zahlen zu den Verleihbetrieben sollte man allerdings diesen Hinweis aus dem Methodenbericht der BA (S. 21) zur Kenntnis nehmen:

»Bei der Interpretation der statistischen Ergebnisse ist es wichtig zu beachten, dass in der Beschäftigungsstatistik Betriebe mit Leiharbeitnehmern gezählt werden. Diese Zahl ist nicht zu verwechseln mit der Anzahl der Arbeitgeber, welche eine Verleiherlaubnis besitzen. Ein solcher Arbeitgeber kann durchaus sehr viele Betriebe in verschiedenen Regionen besitzen, in der Leiharbeitnehmer beschäftigt sind. Über die Anzahl der Arbeitgeber, welche eine Verleiherlaubnis besitzen, kann die Beschäftigungsstatistik keine Aussagen machen, da eine Zuordnung von Betrieben zu Unternehmen, welche letztendlich Erlaubnisinhaber sind, nicht möglich ist.«

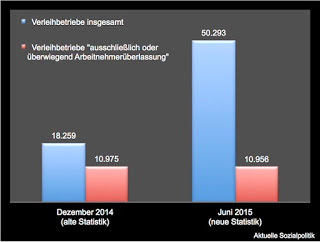

Wenn man allerdings de Zahl der Betriebe aus der alten und der neuen Statistik-Welt vergleicht, deren Schwerpunkt überwiegend oder ausschließlich die Arbeitnehmerüberlassung ist, dann zeigen sich keine erkennbaren Abweichungen.

Fazit: Die Erfassung der Betriebe ist genauer geworden, aber keineswegs kann man davon sprechen, dass sich die „Verleihunternehmen“ mehr als verdoppelt haben.

Es bleibt aber zum einen der Befund, dass die Zahl der Leiharbeiter zugenommen hat (und das trotz des insgesamt günstigen arbeitsmerklichen Umfelds, das dazu führt, dass der eine oder andere, der früher einen Leiharbeitsjob annehmen musste, weil es nichts anderes gab, heute bessere Auswahlmöglichkeiten hat). Das liegt auch daran, dass in immer mehr Bereichen auf das Instrument der Leiharbeit zurückgegriffen wird, was auch Auswirkungen hat auch die Zahl der Verleihbetriebe. Dazu nur ein Beispiel aus der bayerischen Provinz: In dem Artikel Leiharbeiter vom Maschinenring? wird über die Jahreshauptversammlung des Maschinen- und Betriebshilfsring Erding berichtet:

»Der Maschinen- und Betriebshilfsring Erding erschießt sich neue Arbeitsfelder, vor allem im Bereich der Betriebshilfe. Nach einer Strategiekonferenz gibt es Überlegungen, externe Kräfte auf Höfen einzusetzen, die dafür Bedarf anmelden. Mit einem solchen Service im Wege der Arbeitnehmerüberlassung würde der Ring dem Beispiel anderer Organisationen folgen: also Leiharbeit anbieten. Dazu müsse eine „Maschinenring Personaldienstleister GmbH“ gebildet werden.«

Solche Beispiele könnte man ohne Probleme beliebig erweitern. Die Leiharbeit ist und bleibt offensichtlich ein Wachstumsfeld.

Abschließend ein Blick auf einen ganz anderen Bereich, den Bundesfreiwilligendienst. Aus dieser Welt kommt so eine Meldung zu uns: »10.000 neue Jobs im Bundesfreiwilligendienst sollten ehrenamtliche Flüchtlingshelfer entlasten. Bisher ist aber nur ein Bruchteil der Stellen vergeben«, berichtet Nils Wischmeyer in seinem Artikel Neue Freiwilligendienst-Stellen kaum besetzt. Auch hier geht es vordergründig um nackte Zahlen, hinter denen allerdings höchst komplexe und angesichts des Themenfeldes Flüchtlingshilfe auch überaus relevante Tatbestände stehen. Die Bestandsaufnahme kommt ernüchternd daher:

»Das Ziel der Bundesregierung war klar: die erschöpften, ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingshilfe entlasten. Dafür wollte das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Bafza) ab dem 1. Dezember jährlich 10.000 neue Stellen im Bundesfreiwilligendienst schaffen. 50 Millionen Euro will das Bafza bis 2018 jährlich investieren. Doch mehr als drei Monate nach Beginn des Programms ist die Bilanz ernüchternd. Von den 10.000 zusätzlichen Stellen sind Anfang März gerade einmal knapp 1.800 besetzt, davon knapp 330 von Flüchtlingen.«

Dabei hieß es noch Anfang Dezember 2015: „Es gibt einen regelrechten Ansturm auf die Stellen“, so wird der Sprecher des BAFzA, Peter Schloßmacher, zitiert. Die Stellen dürfen nur von Flüchtlingen selbst oder Menschen, die Angebote für Flüchtlinge organisieren, besetzt werden.

Verteilt werden die 10.000 Stellen nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Dieser regelt in Deutschland auch die Verteilung der Flüchtlinge auf die Bundesländer. Nach diesem Schlüssel stehen Thüringen knapp 270 neue Stellen zu, Bayern etwa 1.500. Die Streuung zwischen den Bundesländern bei der Umsetzung ist erheblich:

»So waren Mitte Februar bereits 100 der 270 Stellen in Thüringen besetzt. Das entspricht knapp 40 Prozent. In den westlichen Bundesländern ist der Anteil an vergebenen Jobs wesentlich geringer: Das Bundesland Bayern hatte Mitte Februar gerad einmal 80 der angedachten 1.500 Stellen und damit 5,3 Prozent vergeben.«

Vor dem Hintergrund der besonderen Konzeption, bei diesen Stellen vor allem Flüchtlinge selbst zu beschäftigen, sind diese Befunde mehr als ernüchternd:

»Nur drei Prozent der Stellen – knapp 330 – wurden von Flüchtlingen besetzt.«

Wie kann das sein? Es gibt doch genügend Flüchtlinge, sollte man meinen. Warum dann nur so ein überschaubares Ergebnis?

»Der Grund dafür sei ein einfacher: bürokratische Hürden. Als schwerwiegendstes Problem sehen die Johanniter die Notwendigkeit eines gesicherten Aufenthaltstitels. Denn wollen Flüchtlinge einen Bundesfreiwilligendienst antreten, müssen sie bereits als Flüchtlinge anerkannt sein. Migranten, die bisher nur geduldet oder noch im Asylverfahren sind, werden von den Stellen ausgeschlossen. Doch viele Geduldete würden über Jahre in Deutschland bleiben und sich gerne engagieren, sagt ein Sprecher der AWO.«

Hinzu kommen weitere bürokratische Hemmnisse: »Eine Schulleiterin aus Berlin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, berichtet, dass sie gerne einen Flüchtling engagieren würden. Doch der bräuchte dafür ein erweitertes Führungszeugnis. Bis er das hat, würden aber noch Monate vergehen. Bis dahin müsse man nun warten.«

Und natürlich – wieder einmal das Geld, denn für den Bundesfreilligendienst wird zurzeit ein sogenanntes Taschengeld von maximal 372 Euro gezahlt, das bei den Flüchtlingen aber mit den sonstigen Sozialhilfen verrechnet wird.

Man könnte aber neben aller berechtigten Kritik an den Regelungsvorgaben für diejenigen, die solche Programme (neben vielen anderen) umsetzen müssen, auch darauf hinweisen, dass das schlichtweg Zeit braucht, damit das ins Rollen kommt.

Wenn man die nicht hat, dann sollte man die Finger lassen von den vielgestaltigen Sonderprogrammen, Modellvorhaben und Einzelprojekten, sondern denen, die an der sozialpolitischen Front arbeiten, ein sehr flaches Regelwerk sowie ein an möglichst wenig Auflagen gebundenes Budget zur Verfügung stellen. Man könnte sich vorstellen, dass die in 95 Prozent der Fälle sehr gut und genau mit den Freiheitsgraden arbeiten können.