Arbeitsmarkt

Licht und Schatten. Die Arbeitsmarkt-Prognose des IAB für 2017 und 2018

Der Job-Boom der vergangenen Monate wird sich nach Einschätzung von Arbeitsmarktforschern im nächsten Jahr deutlich abschwächen. Das kann man beispielsweise in diesem Artikel lesen: Job-Boom dürfte sich 2018 deutlich abschwächen. Der bezieht sich auf eine neue Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Wenn man bei denen vorbeischaut, dann findet man den entsprechenden Bericht unter dieser Überschrift mit einer anderen Melodie: IAB-Prognose für 2017/2018: Arbeitsvolumen so hoch wie nie. Das klingt doch vielversprechender als die Headline des erstgenannten Artikels.

Dort wird dieser Befund hervorgehoben: »Im Jahresschnitt 2018 werde die Arbeitslosigkeit nur noch um rund 60.000 auf 2,48 Millionen sinken … Für dieses Jahr rechnet die Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) dagegen mit einem fast dreimal so hohen Rückgang der Erwerbslosenzahl auf 2,54 Millionen.« Auch einen Erklärungsversuch liefert der Artikel gleich mit: Einen stärkeren Rückgang der Zahl der Arbeitslosen verhinderten die „vorübergehend zunehmenden Arbeitslosenmeldungen von Flüchtlingen“, wird der IAB-Arbeitsmarktforscher Enzo Weber zitiert.

Wenn die nicht wären, würde die Lage noch schöner sein: »Denn die hohen Arbeitskräftenachfrage der Unternehmen wirke weiter als Jobmaschine: Nach der IAB-Prognose dürften im kommenden Jahr 545.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Zahl der Erwerbstätigen würde damit auf 44,83 Millionen steigen – einen neuen Rekordwert.«

Was aber schreiben Johann Fuchs, Markus Hummel, Christian Hutter, Sabine Klinger, Susanne Wanger, Enzo Weber und Gerd Zika in dem Originalbericht sonst noch so?

Die Arbeitsmarktentwicklung ist bekanntlich immer abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und die wird in warmen Farben gezeichnet: »Die Wirtschaft in Deutschland befindet sich im Aufschwung. Nach 1,9 Prozent für das laufende Jahr erwarten wir für 2018 ein Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,7 Prozent.«

Daraus folgt eine entsprechende Entwicklung bei der Beschäftigung, wenn man die an der Zahl der Erwerbstätigen misst, die bekanntlich alle Beschäftigungsformen enthält, von den ausschließlich geringfügig Beschäftigten über die „richtig“, also sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bis hin zu den Selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen (vgl. für eine genauere Analyse den Beitrag Sie wächst und wächst, „die“ Beschäftigung. Aber welche eigentlich? Eine Dekomposition der Erwerbstätigenzahlen vom 3. Mai 2017). Zur erwarteten Entwicklung schreiben die IAB-Forscher das, was bereits zitiert wurde: »Der Aufwärtstrend der Erwerbstätigkeit setzt sich fort: Für das Jahr 2018 prognostizieren wir ein Plus von 550.000 Personen, nach 650.000 im Jahr 2017.«

Auch die erwähnte Berichterstattung über die Entwicklung der Arbeitslosigkeit kann man dem Original-Bericht entnehmen: »Nach unserer Prognose sinkt die Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt 2017 um 150.000 Personen und 2018 um weitere 60.000 auf unter zweieinhalb Mio. Personen. Vorübergehend zunehmende Arbeitslosmeldungen von Flüchtlingen werden von der grundsätzlich guten Entwicklung kompensiert, verlangsamen aber den Rückgang der Arbeitslosigkeit.«

Interessant sind die Hinweise auf die Entwicklung des Arbeitsangebots, das gemessen wird am Erwerbspersonenpotenzial: »Vor allem aufgrund der hohen Zuwanderung wächst das Erwerbspersonenpotenzial im Jahr 2017 um 570.000 und 2018 um weitere 260.000 Personen.«

Also alles gut? Man muss weiterlesen: »Die Erwerbstätigkeit folgt seit elf Jahren einem Aufwärtstrend, mit kurzer Unterbrechung im Krisenjahr 2009. Die Arbeitslosigkeit nahm längerfristig deutlich ab, zuletzt sank sie eher moderat. Mittlerweile ist der tiefste Stand seit 25 Jahren erreicht. Dennoch sind strukturelle Probleme sichtbar. Dazu gehört beispielsweise, dass Arbeitslose mit ihrer Qualifikation oft nicht zu den Bedarfen der Betriebe passen oder regionale Diskrepanzen von Angebot und Nachfrage auftreten. Auch ist ein beträchtlicher Teil der Arbeitslosen in der Grundsicherung sehr lange ohne Beschäftigung.«

Ein differenzierter Blick auf die Arbeitslosenversicherung (SGB III) und das angesprochene Grundsicherungssystem (SGB II) ist notwendig. Nur ein Drittel der Arbeitslosen sind noch im SGB III abgesichert, zwei Drittel befinden sich im Hartz IV-System – und beide Systeme unterscheiden sich teilweise erheblich:

»Zwischen September 2016 und August 2017 fanden in jedem Monat durchschnittlich 14,8 Prozent der SGB-III-Arbeitslosen eine neue Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt, im SGB II waren dies nur 3,2 Prozent. Fast jeder Zweite (47,5 %) im SGB II ist länger als ein Jahr arbeitslos, im SGB III dagegen nur jeder Zehnte (10,8 %). Die Arbeitslosigkeit im SGB II ist eher strukturell bedingt und reagiert deutlich schwächer und zeitverzögert auf die Konjunktur. Zudem befindet sich dort der überwiegende Teil der arbeitslosen Flüchtlinge.«

Zu welchem Fazit kommen die Arbeitsmarktforscher in ihrer Prognose? Dazu Fuchs et al. (2017: 12):

»Die vorliegende Prognose zeigt gute Aussichten für Konjunktur und Arbeitsmarkt. Die Erwerbstätigkeit steigt kräftig, die Arbeitslosigkeit sinkt selbst zu Zeiten, in denen hunderttausende Flüchtlinge in Beschäftigung integriert werden müssen. Der Arbeitskräftebedarf ist nach wie vor hoch. Das Potenzial für weitere Beschäftigungszunahmen ist mittelfristig allerdings begrenzt, weil Arbeitskräfte zunehmend knapper werden.

Negative demografische Effekte wurden bisher noch durch die hohe Zuwanderung überkompensiert, vor allem aus Ost- und Südeuropa. Dies wird nicht immer so bleiben. Da der demografische Wandel dort ähnlich verläuft wie in Deutschland, ist das weitere Zuwanderungspotenzial aus diesen Ländern begrenzt. Zudem gab es in der Vergangenheit Sondereffekte durch die Aufhebung der Freizügigkeitsbeschränkungen sowie die starke Zuwanderung im Zuge der europäischen Wirtschaftskrise. Soll der Demografieeffekt auch in Zukunft durch Migration abgemildert werden, muss Deutschland eine offene und erwerbsorientierte Zuwanderungspolitik stärken.

Arbeitslose könnten von der demografischen Verknappung profitieren, weil die Marktkräfte ihre Jobchancen erhöhen könnten … Dies ist angesichts struktureller Probleme allerdings kein Automatismus. Arbeitsmarktpolitische Anstrengungen in der Vermittlung und Qualifizierung könnten unter diesen demografischen Rahmenbedingungen aber eine größere Hebelwirkung entfalten.«

„Arbeitsmarktpolitische Anstrengungen in der Vermittlung und Qualifizierung könnten …“ – da ist sie wieder, diese wohlfeile Formulierung für etwas, was man schon lange hätte machen müssen. Eine massive und finanziell gut hinterlegte und mit neuen, echten Förderinstrumenten ausgestaltete Qualifizierungs- und Beschäftigungsinitiative gerade im Bereich der sich weiter verfestigenden und verhärteten Langzeitarbeitslosigkeit. Vorschläge dafür werden seit Jahren gemacht – aber die vergangenen vier Jahre der GroKo waren hier verlorene Jahre. Nichts von Relevanz ist in diesem Kernbereich der Arbeitsmarktpolitik im engeren Sinne passiert, von den so typischen und entnervenden Modell- und Sonderprogrammen abgesehen.

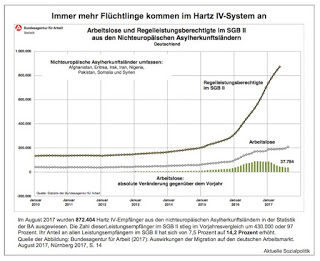

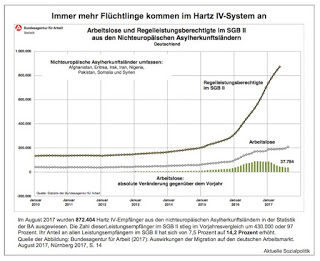

Und eine kritische Anmerkung zu den vom IAB präsentierten Zahlen muss vorgetragen werden: Die Zahlenangaben zu den (Nicht-)Auswirkungen der Flüchtlinge auf die Arbeitsmarktzahlen erscheinen auf den ersten Blick eigenartig weichgespült, was auch daran liegen mag, dass der Übergang in den offiziellen Arbeitslosenstatus nur sehr langsam und eingeschränkt erfolgt. Schaut man sich hingegen an, wie Zahl und Anteil der Flüchtlinge im Hartz IV-System nach oben gehen, dann muss darüber auch arbeitsmarktpolitisch viel intensiver diskutiert werden – es ist nicht unplausibel, dass hier jetzt die gleichen Fehler gemacht werden, die schon vorher zum Aufbau und Verhärtung der Langzeitarbeitslosigkeit im Hartz IV-System beigetragen haben. Man wartet zu lange, macht zu wenig und wundert sich später, dass die nicht mitgenommen werden können auf dem schönen Pfad der Arbeitsmarktentwicklung aus der Vogelperspektive. Und selbst wenn die offensichtlich sehr optimistischen Einschätzungen, was Übergänge in Beschäftigung angeht, zutreffen sollten, werden das wenn, dann verständlicherweise oftmals Jobs sein, die im Niedriglohnsektor angesiedelt sind. Von denen man kaum bzw. sicher gar nicht eine Familie ernähren kann, so dass die Betroffenen auf Jahre im Hartz IV-Bezug als Aufstocker verbleiben werden, neben den Bedarfsgemeinschaften, die im Vollbezug der Leistungen sind, weil keiner einen Fuß auf den Boden des deutschen Arbeitsmarktes hat setzen können. Hinzu kommt die teilweise erheblich unterdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung der Frauen aus den Fluchtländern, was durch den anstehenden Familiennachzug sicher weiter erhöht werden wird. Hier sollte man nicht abwarten, sondern aus arbeitsmarkt-, vor allem aber auch aus gesellschaftspolitischen Gründen rechtzeitig und deutlich intervenieren.

Wie viele sind es denn nun? „Nur“ 21 oder doch 40 Prozent? Die „atypische Beschäftigung“ im Spiegel der Arbeitsmarktstatistik

Die Diskussionen über die Entwicklung des Arbeitsmarktes sind oftmals mit zwei Problemen behaftet: Zum einen neigen viele Beteiligte zu einseitigen Pauschalierungen über „den“ Arbeitsmarkt (die einen schwärmen dann vom deutschen „Jobwunder“ und verbreiten die „alles ist gut und wird immer besser“-Message, die anderen hingegen sehen überall die Ausbreitung von Leiharbeit, Niedriglöhnen und schlechter Arbeit). Das ist gerade mit Blick auf den hyperkomplexen Raum, in dem die vielen unterschiedlichen Arbeitsmärkte eingebettet sind, mehr als reduktionistisch. Auch wenn es schwer fällt – man muss schon genauer hinschauen und man muss akzeptieren, dass die Gleichzeitigkeit von widersprüchlichen Entwicklungslinien je nach Verhasstheit der konkreten Arbeitsmärkte ein Wesensmerkmal moderner Gesellschaften darstellt. Zum anderen aber werden die Debatten auch dadurch belastet, dass man zu sehr beobachtete Entwicklungen in der Vergangenheit für gegeben unterstellt und einfach fortschreibt, was natürlich fatal ist, wenn es am aktuellen Rand der Zeitreihe zu neuen, anderen Entwicklungen als in den vergangenen Jahren kommt, die man dann nicht oder mit größerer Zeitverzögerung wahrzunehmen beginnt. Und noch eine dritte Problemdimension muss angesprochen werden – die letztendlich nicht auflösbare Problematik der Aggregation von ganz unterschiedlichen Einzelfällen in Kategorien wie beispielsweise „die“ Langzeitarbeitslosen oder hier relevant „die“ atypisch Beschäftigten an sich.

Von wegen Trucker-Mythos. Die Lkw-Fahrer als letztes Glied einer hoch problematischen Verwertungskette

»Sie sind monatelang am Stück unterwegs, schlafen in der Fahrerkabine, kochen an Parkplätzen auf Gaskochern – und verdienen weit weniger als den Mindestlohn, teilweise gerade einmal ein paar Euro am Tag. Die Kennzeichen ihrer Lastwägen verraten: Immer mehr Lkw-Fahrer kommen aus der Slowakei, Polen, Ungarn oder Rumänien. Doch die meiste Zeit sind sie auf deutschen Straßen unterwegs und unterliegen, falls sie das Land nicht nur passieren, deutschem Recht. Wie etwa der Einhaltung des Mindestlohns. Eigentlich. Doch was schert das die Speditionen, für die sie arbeiten? Die deutschen Bußgelder werden von den Auftraggebern in Kauf genommen, ja teilweise sogar schon einkalkuliert. Die Strafen in Deutschland sind niedrig und die Kontrollen auf deutschen Straßen selten. Illegale Zustände also – mitten auf deutschen Autobahnen und Raststätten.« (Quelle: Verstopfte Straßen, leere Gleise, 04.05.2017)

Und bereits im Dezember 2016 berichtete das Wirtschaftsmagazin „Plusminus“ (ARD) in dem Beitrag Fernfahrer: Die neuen Sklaven im LKW:

»Viele Rast- und Parkplätze sind in Deutschland an Wochenenden bis auf den letzten Stellplatz belegt. Vor allem osteuropäische Fahrer verbringen dort ihre gesetzlich vorgeschriebene Wochenruhezeit von 45 Stunden. Aus gutem Grund: In Ländern wie Belgien und Frankreich ist es verboten, die 45-stündige Ruhezeit im Lkw zu verbringen. Die Fahrer müssen dort dafür bis zu 1.800 Euro Strafe zahlen. Bei eisiger Kälte kochen viele unter freiem Himmel. Die Dusche oder eine warme Mahlzeit auf dem Rastplatz können sich viele nicht leisten.«

Panikmache mit (scheinbar) wissenschaftlichem Flankenschutz. Die bösen Sozialabgaben mal wieder und das Jobkiller-Motiv

Ältere Semester werden schon bei dem Begriff mit den Augen rollen, begleitet uns dieser doch seit Jahrzehnten in höchst aufgeladener Form durch die wirtschafts- und sozialpolitische Debatte: Lohnnebenkosten. Man spricht auch von „indirekten Arbeitskosten“. Das Arbeitgeber-Institut der deutschen Wirtschaft verwendet den Terminus „Personalzusatzkosten“ und versteht darunter alles, was zusätzlich zum (Brutto-)Lohn für tatsächlich geleistete Arbeit gezahlt wird (vgl. Arbeit in Deutschland ist teuer). Dazu gehört beispielsweise die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, betriebliche Altersvorsorge bis hin zum größten Posten, den Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung.

Und um die geht es hier besonders. Wobei man anmerken muss, dass die Sozialversicherungsbeiträge formal differenziert werden in den Teil, den die Arbeitgeber zu finanzieren haben, und einen anderen, der von den Arbeitnehmern von deren Bruttolöhnen bzw- gehältern einbehalten wird. Das war mal „paritätisch“, auch so eine scheinbare Zauberformel der deutschen Finanzierungsarchitektur der sozialen Sicherung, also beide Seiten teilen sich die Gesamtsumme zu Hälfte. Aber damit ist schon seit längerem Schluss. Nicht nur in der Krankenversicherung, wo der Arbeitgeberbeitrag eingefroren wurde und die Arbeitnehmer den übersteigenden Finanzbedarf über Zusatzbeiträge alleine zu finanzieren haben. Man denke hier auch an die Rentenversicherung, wo wir seit dem rentenpolitischen Paradigmenwechsel 2001 mit der Riester-Rente (die alleine von den Arbeitnehmern zu stemmen ist) und der gleichzeitigen Absenkung der Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung mit entsprechenden Auswirkungen auf den Beitragssatz eine faktische Abkehr von der Parität im Sinne einer einseitigen Belastungsverschiebung haben. Bei der sozialen Pflegeversicherung wird gerne vergessen, dass dort zwar formal eine Arbeitgeberbeteiligung praktiziert wird – am Anfang stand aber die Streichung eines Feiertags als Kompensation für die Arbeitgeberseite.