Der „Pflegereport 2013„, herausgegeben von der Krankenkasse Barmer GEK und von Heinz Rothgang, Rolf Müller und Rainer Unger vom Zentrum für Sozialpolitik (ZeS) an der Universität Bremen verfasst, bescheinigt der Altenpflege ein anhaltendes Wachstum, was angesichts der allgemeinen Daten nicht überrascht: »Die Zahl Pflegebedürftiger ist mit 2,5 Millionen (2011) auf einem neuen Höchststand und wird bis 2050 auf 4,5 Millionen steigen. Wesentliche Ursache ist der demografische Wandel. Es gibt große regionale Unterschiede. So wird die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 in Brandenburg um 72 Prozent steigen, in Bremen nur um 28 Prozent. Im Bundesdurchschnitt wird ein Plus von 47 Prozent erwartet.«

Es zeigt sich ein Trend hin zu professioneller Versorgung. Besonders stark sind die ambulanten Pflegedienste gewachsen: Sie haben 2012 fast 23 Prozent der pflegebedürftigen Menschen betreut – so viele wie nie zuvor (2008 waren es noch 20,9 Prozent gewesen). Dagegen stagnierte der Anteil der Heimpflege in den letzten Jahren und sank zuletzt leicht auf 28,8 Prozent. »Dementsprechend sind laut Report die Personalkapazitäten in der ambulanten Pflege zwischen 1999 und 2011 mit 64 Prozent schneller gewachsen als die Zahl der Betten in Pflegeheimen. Diese hätten um 36 Prozent zugenommen« („Ambulante Pflege nimmt weiter Fahrt auf„).

Wer den gesamten Pflegereport 2013 – der dieses Jahr als Schwerpunktthema die Rehabilitation bei Pflege behandelt – lesen möchte, der kann den hier abrufen als PDF-Datei:

Heinz Rothgang, Rolf Müller und Rainer Unger: BARMER GEK Pflegereport 2013. Schwerpunktthema: Reha bei Pflege (= Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Band 23), Siegburg 2013 » PDF-Datei

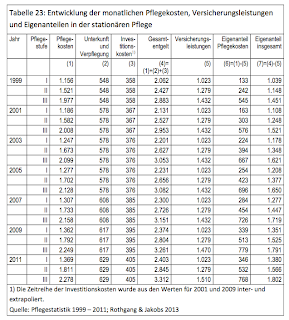

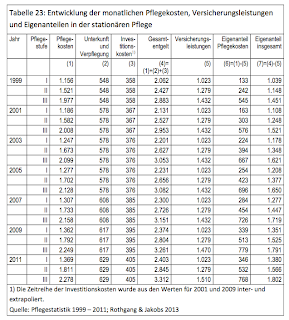

Erneut gestiegen sind nach Berechnungen der Bremer Wissenschaftler die Eigenanteile, die privat zur Finanzierung der Pflege aufgebracht werden müssen.

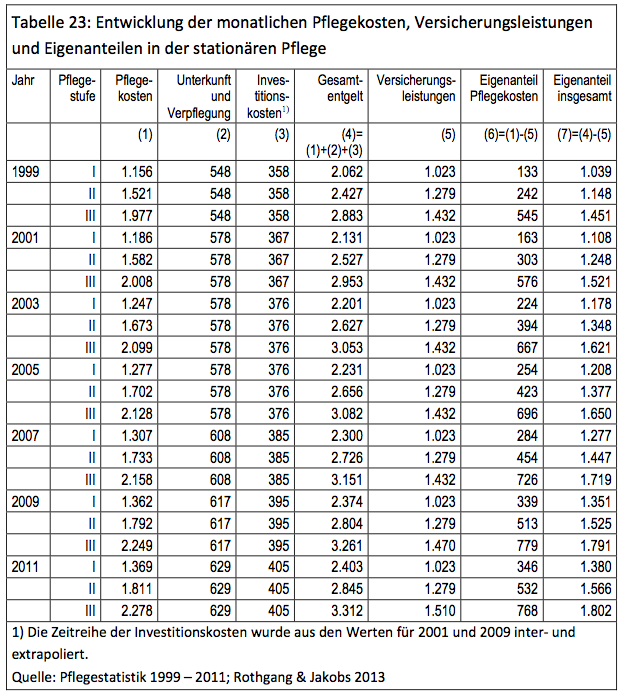

Bei den Leistungen der Pflegeversicherung handelt es sich um pauschalierte bzw. gedeckelte Leistungen, die nicht bedarfsdeckend sind. Nicht umsonst sprechen wir hier auch von einer „Teilkaskoversicherung“. Aufgrund der bis 2007 fehlenden und seitdem unzureichenden Leistungsdynamisierung steigen die Eigenanteile an den Pflegekosten, die vom Pflegebedürftigen selbst zu tragen sind, weiter an. In der stationären Pflege übersteigt inzwischen der insgesamt aufzubringende Eigenanteil die Pflegeversicherungsleistungen in allen Pflegestufen deutlich, und auch bei den rein pflegebedingten Kosten, die gemäß der ursprünglichen Planung bei Einführung der Pflegeversicherung vollständig von der Versicherung übernommen werden sollten, betrugen die durchschnittlichen Eigenanteile Ende 2011 bereits monatlich 346 Euro (Pflegestufe I), 532 Euro (Pflegestufe II) bzw. 760 Euro (Pflegestufe III), erläutern die Bremer Wissenschaftler in ihrer Pressemitteilung zum neuen Pflegereport. Die Pflegeversicherungsleistungen decken deutlich weniger als die Hälfte des Gesamtheimentgelts ab. Der Tabelle aus dem Pflegereport 2013 mit der Entwicklung der einzelnen Komponenten kann man entnehmen, dass bereits im Jahr 2011 der privat aufzubringende Eigenanteil der Pflegebedürftigen bei stationärer Versorgung im Durchschnitt über die drei Pflegestufen zwischen 1.380 bis 1.802 Euro lag.

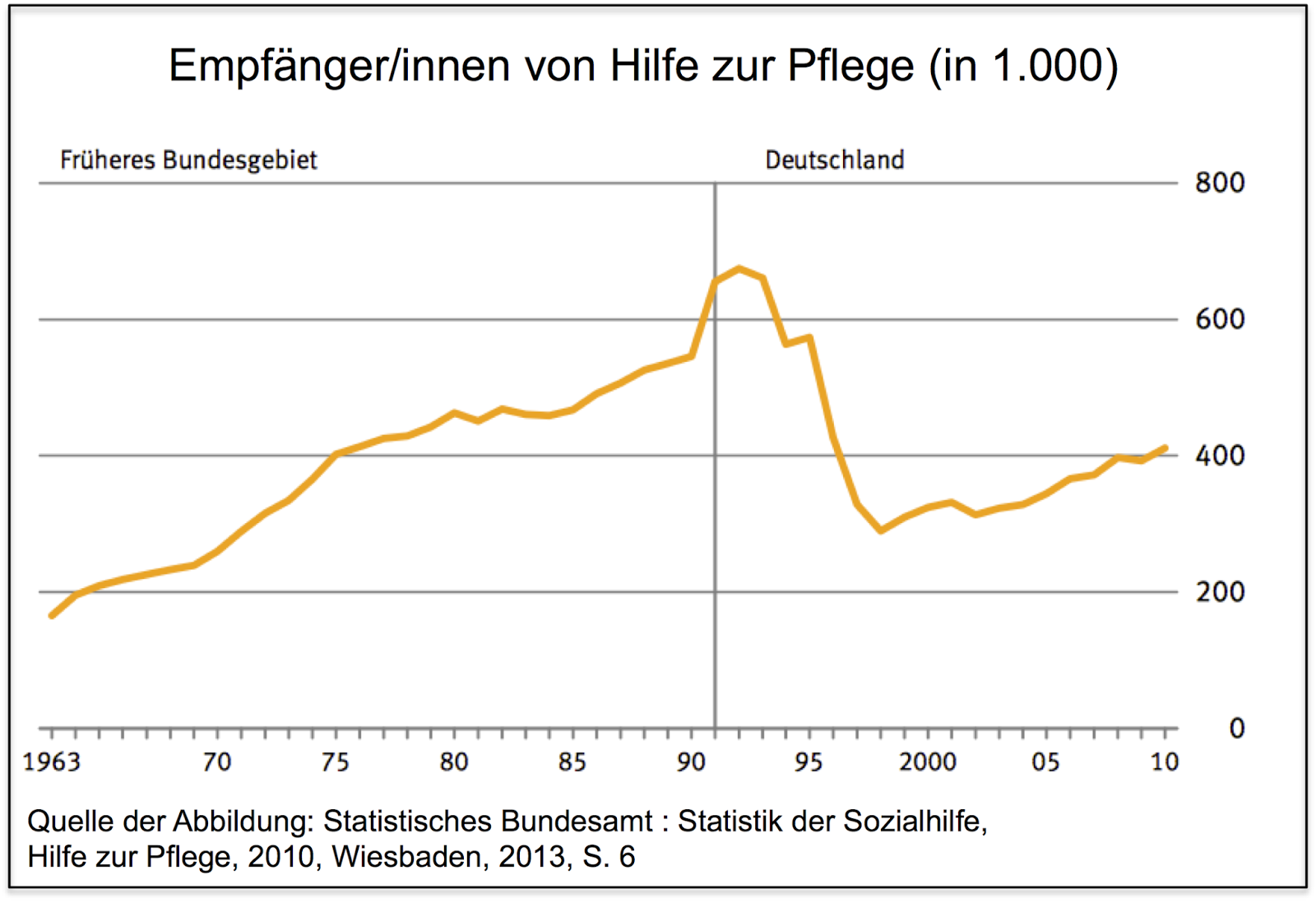

Hinter solchen Zahlen stecken zahlreiche ganz unterschiedliche Schicksale und man sollte auch die Folgewirkungen solcher Eigenanteilsbeträge nicht unterschätzen. Zum einen steigt die finanzielle Überforderung vieler betroffener Pflegebedürftiger, die auf eine Heimunterbringung angewiesen sind – und das bedeutet nicht nur die Verwertung des gesamten eigenen Vermögens (sofern solches vorhanden ist) und den Rückgriff auf die Verwandten ersten Grades, also die Kinder, die teilweise erhebliche Beträge abführen müssen, sondern bei vielen mittellosen bzw. einkommens- und vermögensschwachen Personen muss das Sozialamt einspringen mit der „Hilfe zur Pflege“ nach dem SGB XII. Die Ausgaben dafür steigen (wieder) kontinuierlich an.

Zum anderen sind die Pflegekosten auch ein Grund mit für die Ausbreitung eines höchst umstrittenen, aber weit verbreiteten Phänomens in der Pflege und Betreuung der Pflegebedürftigen in ihrem häuslichen Kontext: Gemeint ist hier der Einsatz osteuropäischer Pflege- und Betreuungskräfte, zumeist in halblegaler bzw. illegaler Form in den Haushalten der Betroffenen.

»Immerhin gibt es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund eine Million Deutsche, die zu Hause betreut werden. Offiziell durch ihre Angehörigen. Inoffiziell, schätzt das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung, beschäftigen rund 150.000 Familien Osteuropäerinnen, die mit im Haushalt wohnen und die Alten pflegen. Da viele Pflegerinnen sich alle paar Wochen abwechseln, kommen die Forscher auf rund 400.000 schwarz arbeitende Frauen. Das Arrangement scheint vielen eine einfache Lösung für das Problem mit dem plötzlichen Pflegefall in der Familie zu sein. Die Frauen bekommen 1.000 bis 1.400 Euro, bar auf die Hand«, so Anette Dowideit in ihrem Artikel „Viele Kinder nennen ihre Mütter ‚Bankautomat‘„. In dem Artikel werden Maria und Agnieszka aus Polen porträtiert. Nur in Deutschland können sie genug Geld verdienen, um ihre Familien zu versorgen. Beispielsweise Agnieszka, die hier bei einem älteren Ehepaar auf 1.300 Euro im Monat kommt. Das sind fast drei mal so viel, wie sie in Polen in einem Vollzeitjob verdienen könnte. »Sie schläft im Haus und ist so rund um die Uhr verfügbar. Muss die Frau nachts zur Toilette, steht sie mit auf, um ihr zu helfen.«

Aber alles hat seinen Preis und viele der Osteuropäerinnen hinterlassen Kinder in ihrer Heimat, die zuweilen völlig auf sich allein gestellt sind – und darauf will Anette Dowideit aufmerksam machen:

»Pendelmigration, wie Soziologen das nennen, ist ein großes Problem für Osteuropa. Ganze Generationen von Kindern wachsen wegen des Lohngefälles zwischen West und Ost ohne Mütter auf. In Polen sind es mindestens 100.000, rechneten Forscher der Universität Warschau vor drei Jahren aus. Je weiter östlich man geht, umso verbreiteter ist das Problem. In der Ukraine sollen fünf bis sieben Millionen Kinder betroffen sein, schätzt der Verein Caritas International. Das sei nicht nur sozial, sondern auch wirtschaftlich eine Katastrophe, sagen Experten. Es verursache eine „neue Klasse von Straßenkindern“, ohne soziale Vorbilder, durch Omas oder Tanten versorgt, aber nicht erzogen, die schlechte Leistungen in der Schule ablieferten, viel Alkohol tränken, Drogen nähmen.«

Und – leider – durchaus passend vor dem Hintergrund des anstehenden Weihnachtsfestes:

»Natürlich wüssten viele Auftraggeber in Deutschland, dass sie durch das Arrangement die Notlage einer polnischen Familie ausnutzen, sagt der Kölner Pflegeforscher Michael Isfort, stellvertretender Vorsitzender des Instituts für angewandte Pflegeforschung. Manche Angehörige schützten sich vor diesem Wissen, indem sie den Hintergrund der Frau ausblendeten. „Andere versuchen, den Arbeitsvertrag umzudeuten. Sie reden sich ein, eigentlich gehöre die fremde Frau doch nach kurzer Zeit zur Familie.“ Was oft nicht funktioniert. Die Pflegerin kommt mit zu Familienfesten, sitzt Weihnachten mit am Weihnachtsbaum – obwohl sie mit den Gefühlen ganz weit weg ist. „Das kann schnell für alle Beteiligten zum Krampf werden“, sagt Isfort.«

Man muss ganz klar sehen und es auch so deutlich sagen: Solange wir dieses erhebliche Wohlstandsgefälle innerhalb der Europäischen Union haben, wird es zahlreiche Menschen geben, die auch unter Inkaufnahme einer Pendelmigration versuchen werden, einen Teil vom Kuchen abzubekommen und die eigene materielle Lage zu verbessern. Zwar wird sich allein aufgrund der massiven Einbrüche aufgrund der demografischen Entwicklung in den osteuropäischen Staaten das Pflegepotenzial für diese intensive Form der häuslichen Betreuung und Pflege in den vor uns liegenden Jahren deutlich reduzieren, aber wir haben zum einen bereits sehr viele Osteuropäerinnen bei uns im Land und außerdem wird das auch noch einige Zeit so andauern. Insofern kann man mit wirklich guten Gründen diese Situation beklagen und die Folgen bzw. Auswirkungen für die Frauen, Aber man wird grundsätzlich an dem Tatbestand nichts verändern können, dazu ist das Wohlstandsgefälle schlichtweg zu groß. Also hat der Staat die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, im Interesse der Pflegebedürftigen, vor allem aber der Frauen aus dem Ausland, die sich hier an der Pflegefront oftmals aufopfern, deren Beschäftigung zu regulieren. Praktisch würde das bedeuten, dass man akzeptiert, dass es sich hier um einen eigenen Beschäftigungsbereich handelt, zum anderen muss man aber sicherstellen, dass die Frauen, Die per se aufgrund des Lohngefälles in einer Ausbeutungssituation stecken, wenigstens ordentlich behandelt werden und man muss sie einbinden in eine flächendeckende Infrastruktur der begleitenden Unterstützung. Schon vor Jahren wurde auf die vorhandenen Missstände wie auch auf den Bedarf an einer rechtlich (für beide Seiten) besseren Lösung hingewiesen und eine solche eingefordert. Bisher hat sich hier allerdings so gut wie gar nichts bewegt, ganz offensichtlich steckt die Politik bei diesem Thema ihren Kopf ganz tief in den Sand.

Nun aber scheint sich doch etwas zu bewegen, überschreibt doch die bereits erwähnte Anette Dowideit einen anderen Artikel mit „Schwarzarbeit in der Pflege soll legalisiert werden„: Wir müssen den Weg zurück in die Legalität ebnen, so wird der gesundheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, zitiert. Möglicherweise sollen die Pflegekassen künftig die Sozialversicherungskosten für die Frauen übernehmen, so der Hinweis in dem Artikel auf aktuelle Überlegungen. Man muss an dieser Stelle allerdings auch darauf hinweisen, dass mit einem solchen Verfahren verbunden wäre, dass der Staat gleichsam auf der absoluten ökonomischen Abhängigkeit der betroffenen Frauen aus Osteuropa aufbaut und deren überdurchschnittlichen und eigentlich nicht rechtskonformen Arbeitseinsatz legalisiert und damit der Ausbeutung aufgrund der gegebenen Wohlstandsunterschiede Vorschub leistet und diese stabilisiert. Auf der anderen Seite ist es wohlfeil, wenn man sich auf einen rigorosen Standpunkt stellt. Das entlastet nicht von der Tatsache, dass man auch unangenehme Kompromisse eingehen muss, da sich offensichtlich zahlreiche Familien diese Option bedienen(müssen) und man vor diesem Hintergrund eine Antwort geben sollte, wie man das ganze in geordnetere Bahnen lenken könnte.

Das alles ist keine neue Idee, sondern ganz offensichtlich will man sich an die aktuelle Rechtslage in Österreich anlehnen, die schon vor Jahren den mühevollen Weg der versuchten Legalisierung der osteuropäischen Pflege- und Betreuungskräfte eingeschlagen haben.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: man geht davon aus, dass schätzungsweise 100.000 bis 150.000 Familien auf osteuropäische Pflege-und Betreuungkräfte zurückgreifen. Insgesamt werden derzeit über eine Million Pflegebedürftige ausschließlich von ihren Angehörigen (oder mit Unterstützung der Pflege- und Betreuungskräfte aus anderen Ländern) zuhause gepflegt. In vielen Familien sind es also die Angehörigen alleine, die diese gesellschaftlich absolut wertvolle und unabdingbare Arbeit erledigen – in aller Regel handelt es sich hierbei um Frauen, die diese Aufgabe stemmen. Die Unterstützung und Hilfestellung für diese oftmals aufreibende Arbeit muss unbedingt im Zuge der Verbesserung der Leistungen in der Pflegeversicherung wie auch durch eine entsprechende Pflegeinfrastruktur vor Ort ausgebaut werden. Wenn es uns aber gelingen würde, durch eine Legalisierung der vorhandenen und weiterhin auch erwartbaren Beschäftigung von Osteuropäerinnen gleichzeitig dazu zu kommen, dass man die Familien, die solche Arbeitskräfte einsetzen, verpflichtet, sowohl professionelle ambulante Pflegedienste regelmäßig ins Haus zu lassen und den betroffenen Frauen aus Osteuropa die Möglichkeit eröffnet, sich zu treffen, auszutauschen und von professionellen Pflegebegleitern betreut zu werden, dann kann man ganz handfeste Verbesserungen der Lebensbedingungen erreichen. Das wäre doch aller Anstrengung wert.