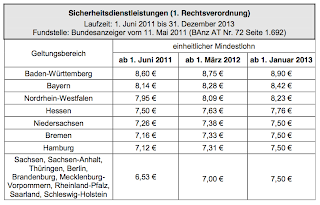

Vor drei Jahren wurde erstmals ein branchenbezogener Mindestlohn für das Wach- und Sicherheitsgewerbe eingeführt. Dieser bewegt sich regional in einem Korridor zwischen 7,50 Euro vor allem in den ostdeutschen Bundesländern bis zu 8,90 Euro in Baden-Württemberg.

Das Gegenüber der Gewerkschaft ver.di in diesem Bereich ist der Bundesverband der Deutschen Sicherheitswirtschaft (BDSW), der rund 850 Unternehmen der Branche vertritt. In den insgesamt etwa 4.000 Unternehmen der Sicherheitswirtschaft sind nach Verbandsangaben 183.000 Menschen beschäftigt, davon gut 100.000 in den Mitgliedsunternehmen des BDSW. Der Verband hatte sich mit ver.di im Jahr 2010 auf einen Branchen-Mindestlohn geeinigt, der dann vom Bundesarbeitsministerium für allgemein verbindlich erklärt wurde. Jetzt gibt es ein Problem, denn der BDSW hat »beschlossen, den bestehenden Mindestlohn-Tarifvertrag zum 31. Dezember zu kündigen«, berichtet Dietrich Creutzburg in seinem Artikel „Mindestlohn für Wachleute vor dem Aus„. Nun könnte man sagen, was ist denn daran wirklich berichtenswert, die Arbeitgeber versuchen doch nur, eine ihnen unliebsame Regelung zu kippen bzw. Druck aufzubauen im Kontext laufender Tarifverhandlungen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann offenbart das Beispiel Wach- und Sicherheitsgewerbe zahlreiche strukturelle Probleme, die wir mittlerweile in diesem Bereich haben – und zugleich kann man ein wichtiges Argument der kategorischen Gegner eines gesetzlichen Mindestlohns kritisch beleuchten.

Die Arbeitgeberseite steht vor einem Problem, das sich erst auf den zweiten Blick richtig erschließt: Sie wollen keinen bundesweiten Mindestlohn-Tarifvertrag vereinbaren, der in den Ländern nicht akzeptiert wird, aber dort werden – gerade derzeit – Tarifverhandlungen geführt. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung darüber, ob eine Einigung auf neue regionale Mindestlohnsätze auch eine bindende Wirkung für die regulären Tarifverhandlungen haben soll. Hört sich kompliziert an, meint aber „nur“ folgendes: »Die Arbeitgeber fordern von Verdi eine Zusage, dass die untersten Lohngruppen für die freiwillig tarifgebundenen Betriebe nicht anschließend in diesen Tarifrunden über das Niveau des Mindestlohns hinaus erhöht werden.« Aus Sicht der Arbeitgeber geht es also darum, von der Gewerkschaft die Zusage zu bekommen, die tariflichen Einstiegslöhne für freiwillig tarifgebundene Betriebe in den nächsten regulären Tarifrunden nicht über den Mindestlohn hinaus zu erhöhen.

An diesem Beispiel kann man ein Phänomen erkennen, mit dem sich gerade die Befürworter von Mindestlohnregelungen auseinandersetzen müssen: Dass die Gefahr besteht, dass eine Mindestlohngrenze faktisch zum Referenzpunkt für die tariflich vereinbarten Löhne wird, diese gleichsam substituiert.

Natürlich geht es auch um die Höhe des branchenbezogenen Mindestlohns, denn gleichzeitig haben die Arbeitgeber »vorgeschlagen, die Stundensätze je nach Region in einer Bandbreite von 3,4 bis 6,7 Prozent anzuheben. Für die Länder, in denen bisher 7,50 Euro gelten, sollten es künftig 7,90 Euro bis 8 Euro sein«, was für ver.di natürlich viel zu wenig ist, will die Gewerkschaft doch überall mindestens die 8 vor dem Komma und bis spätestens 2015 garantiert die 8,50 Euro pro Stunde in allen Regionen durchsetzen.

Hier wird erkennbar, wie stark die Wirkkraft „symbolischer Zahlen“ sein kann.

Als wenn das nicht schon genug ist, gibt es in der Branche auch noch einen Streit über tarifliche Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge. »Der BDSW fordert, die Zuschläge, derzeit je nach Region bis zu 100 Prozent des Grundlohns, zu senken und teilweise in den Grundlohn einzurechnen … Auf das Jahr gerechnet machen die Zuschläge laut BDWS im Durchschnitt 12 bis 15 Prozent des Grundlohns aus«, berichtet Creutzburg in seinem Artikel. Hier verbirgt sich eine weitere – gleichsam doppelte – Komplexitätssteigerung des Themas, denn es geht nicht nur – wie bei der Forderung gegenüber der Gewerkschaft, die tariflichen Einstiegslöhne nicht über das regionale Mindestlohnniveau anzuheben – um die Problematik der freiwillig tarifgebundenen Unternehmen in der Branche, die dann mehr zahlen müssten als den Mindestlohn, wenn diese Forderung nicht erfüllt wird. Es geht bei den Zuschlägen noch um eine andere Problematik: »Denn anders als der Grundlohn können die für tarifgebundene Betriebe geltenden Zuschläge nicht als allgemeinverbindlich erklärt werden; die nicht tarifgebundenen Betriebe können nicht verpflichtet werden, die Zuschläge zu zahlen.« Das bedeutet im Klartext: Wenn die Zuschläge so bleiben, dann ist das für die tarifgebundenen Unternehmen ein Kostennachteil gegenüber den nicht-tarifgebundenen Betrieben und damit in einem Markt, bei dem die Auftragsvergabe in weiten Teilen überwiegend oder gar ausschließlich preisgesteuert läuft, tödlich. Und jetzt die zweite Komplexitätssteigerungsstufe:

»Verschärft wird das Problem durch die mittlerweile in mehr als der Hälfte der Bundesländer geltenden Tariftreuegesetze, welche eine Mindestentlohnung zur Vergabebedingung bei öffentlichen Aufträgen machen – auch sie nehmen keine Rücksicht auf solche tariflichen Zuschläge. Für nicht tarifgebundene Betriebe reicht es aus, wenn sie den gesetzlich geforderten Lohn – in den meisten Ländern derzeit 8,50 Euro – garantieren. Ein tarifgebundener Betrieb muss dagegen auch die Zuschläge zahlen und hat daher bei der Auftragsvergabe schlechtere Karten. Öffentliche Aufträge machen laut BDSW je nach Region zwischen 20 und 60 Prozent des Geschäfts der Sicherheitsbranche aus.«

Im Zusammenspiel dieser beiden Mechanismen muss der BDSW natürlich befürchten, dass es zu Verbandsaustritten auf der Arbeitgeberseite kommen könnte bzw. wird. Und das wäre nun nicht nur für den Arbeitgeberverband ein Problem – sondern auch ganz schnell ein existenzielles Problem für den branchenbezogenen Mindestlohn an sich, worauf Creutzburg zu Recht hinweist: »Derzeit erreicht der BDSW eine Tarifbindung von 56 Prozent. Unterhalb von 50 Prozent wäre der Richtwert für tarifliche Branchenmindestlöhne nicht mehr erfüllt.« Rien ne va plus.

Abschließend noch eine Anmerkung: Gerade an diesem Fallbeispiel kann man sehen, dass eines der Hauptargumente der Gegner eines gesetzlichen Mindestlohns auf wackeligen Beinen steht: Die Drohung mit dem Verlust an Beschäftigung. Glaubt jemand ernsthaft, dass die Aufgaben, also die Wach- und Sicherheitsdienstleistungen, seitens der Auftraggeber eingestellt werden, wenn es einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro oder 9 Euro geben würde? Man wird kaum deswegen nach Rumänien abwandern (können). Auf der anderen Seite führt der Mindestlohn aber eben auch dazu, dass es weiterhin ein Spannungsverhältnis gibt zu darüber liegenden tariflichen Vereinbarungen. Auch das gehört zur Wahrheit.