Die Große Koalition meint es gut und hat ein Herz für Rentner – vor allem für die Mütter, so scheint es jedenfalls zu sein. Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD können wir auf der Seite 73 lesen: »Die Erziehung von Kindern ist Grundvoraussetzung für den Generationenvertrag der Rentenversicherung.« Und daraus leitet sie ein Vorhaben ab, das neben der abschlagsfreien Rente mit 63 nach 45 Versicherungsjahren gleich am Anfang der neuen Legislaturperiode umgesetzt werden soll: »Während Kindererziehungszeiten ab 1992 rentenrechtlich umfassend anerkannt sind, ist dies für frühere Jahrgänge nicht in diesem Umfang erfolgt. Diese Gerechtigkeitslücke werden wir schließen.« Wer kann etwas gegen die Schließung von Gerechtigkeitslücken haben? Trotzdem maulen viele an der Art und Weise der Umsetzung dieser Zielsetzung herum, dabei bezieht sich ein gewichtiger Teil der Kritiker auf die Finanzierung aus den Beitragsmitteln der Rentenversicherung. Aber auch das mit der Gerechtigkeit ist wie so oft in der Sozialpolitik eine nicht einfache Angelegenheit. Und immer noch viel zu wenig bekannt, geschweige denn diskutiert werden die Folgen der geplanten Verbesserungen der „Mütterrente“ für die zukünftige Entwicklung der Renten insgesamt. Steigen wir also hinab in die Tiefen bzw. Untiefen der Rentenmechanik und der multiplen Ungleichheit der Mütter.

Der geneigte Leser kann dann dem Koalitionsvertrag entnehmen, was man zu tun beabsichtigt: »Wir werden daher ab 1. Juli 2014 für alle Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, die Erziehungsleistung mit einem zusätzlichen Entgeltpunkt in der Alterssicherung berücksichtigen« (S. 73). Das hört sich jetzt nicht nur sehr technisch an, das ist es auch – einschließlich der sich daraus ergebenden Folgen innerhalb des bestehenden Rentensystems.

Die Verbesserung der bislang geltenden Regelungen zur Anrechnung von Kindererziehungszeiten ist ein Hauptanliegen aus Reihen der Union, während die – hier nicht weiter thematisierte – abschlagsfreie „Rente mit 63“ bei 45 Versicherungsjahren vor allem ein Herzensanliegen der SPD mit Blick auf die Kernklientel aus den Gewerkschaften darstellt. Hinsichtlich der so genannten „Mütterrente“ gibt es seit 1992 eine nach dem Geburtsdatum der Kinder zweigeteilte Landschaft: Für alle Kinder, die vor dem Jahr 1992 geboren worden sind, gibt es einen Rentenpunkt gutgeschrieben, während es für die Kinder, die nach 1992 das Licht der Welt erblickt haben oder das noch tun werden, drei Rentenpunkte sind. In Euro-Beträgen ausgedrückt: Ein Rentenpunkt macht für jedes Kind einen Betrag aus in Höhe von 28,14 Euro brutto im Westen und 25,74 Euro im Osten monatlich. Das Vor-1992-Kind erbringt also 28,14 Euro pro Monat mehr Rente im Westen, während die Mütter für ein Nach-1992-Exemplar immerhin 84,42 Euro rausbekommen können. Das ist die im Koalitionsvertrag angesprochene „Gerechtigkeitslücke“, die man nun schließen will. Aus Sicht der betroffenen Mütter erscheint dies nachvollziehbarweise als längst überfällig – vor allem wenn man bedenkt, dass die Mütter der Kinder, die nach 1992 geboren worden sind oder noch geboren werden, deutlich bessere Chancen wie auch strukturelle Rahmenbedingungen hatten und haben, durch eine eigene Erwerbstätigkeit eigenständige Rentenansprüche zu erwerben. Dies war in den Jahren vor 1992 mit Sicherheit anders und wesentlich schwieriger als heute. Insofern könnte man sogar prima facie argumentieren, dass eigentlich diese Frauen besser gestellt sein müssten als die Frauen, die später ein Kind in die Welt gesetzt haben.

Das verweist auf die wichtige Frage, warum man diesen erheblichen Bruch zwischen den Kindern vor und nach 1992 überhaupt gemacht hat. Die Antwort auf diese Frage ist wie so oft in der Sozialpolitik relativ simpel: Es waren finanzielle Gründe – und genau diese Gründe sind auch die Ursache dafür, dass man seit 1992, was ja nun schon einige Zeit her ist, die nunmehr beklagte „Gerechtigkeitslücke“ keinesfalls geschlossen hat, was man ja längstens hätte tun können, denn meines Wissens hat die Union bereits seit 2005 in diesem Land die Regierungsverantwortung. Aber der Mechanismus ist natürlich einfach: Hätte man auch den Müttern der Kinder, die vor 1992 geboren worden sind, drei Rentenpunkte gutgeschrieben, dann hätte das unmittelbar erhebliche finanzielle Auswirkungen in der Rentenversicherung zur Folge gehabt, denn dann wären viele Mütter, die bereits im Rentenbezug sind, von dieser Leistung profitieren können und müssen. Hingegen waren und sind viele Rentenpunkte für Kinder, die erst nach 1992 geboren wurden, Leistungsversprechen, die erst irgendwann in der Zukunft eingelöst werden müssen, weil sie fällig werden, wenn die Mütter in 20 oder 30 Jahren in den Rentenbezug wechseln.

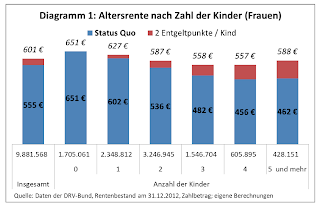

Nun kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass die hier angedeutete kritische Sicht auf die bisherige Zweiteilung der Anrechenbarkeit von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung ja nunmehr behoben werden soll durch die geplante Verbesserung seitens der großen Koalition. Es gibt ja kein wirklich nachvollziehbares sachbezogenes Argument, warum vor 1992 geborene Kinder in der Rente weniger „wert“ sein sollen als später geborene Kinder. Und wir wissen auch: Viele Frauen haben sehr niedrige Renten (im Schnitt 555 Euro) und Frauen mit Kindern haben im Schnitt weniger Rente als diejenigen ohne Kinder. Insofern kann und muss man sehen, dass eine Verdoppelung der Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten für die betroffenen Frauen sehr wichtig wäre und von ihnen auch als eine gerechte Lösung angesehen wird.

Allerdings würde die gesetzgeberische Umsetzung des Versprechens aus dem Koalitionsvertrag konsequent betrachtet lediglich eine Halbierung der beklagten Gerechtigkeitslücke bedeuten, denn es ist ja nicht vorgesehen, dass die Mütter der Kinder, die vor 1992 geboren worden sind, mit den Müttern der jüngeren Kinder gleichgestellt werden, sondern die Differenz wird von zwei Rentenpunkte auf einen Rentenpunkt verkürzt. Und bereits diese gleichsam unvollkommene Schließung der Gerechtigkeitslücke verursacht Kosten in Höhe von 6,5 Milliarden Euro,was zugleich verdeutlichen kann, mit welchen erheblichen Ausgaben eine Angleichung verbunden ist und warum man bislang diesen Weg gescheut hat wie der Teufel das Weihwasser. Aber die Probleme hören an dieser Stelle nicht auf, sondern sie weiten sich erheblich aus, was mit der Mechanik des Rentenrechts zu tun hat.

Eine überaus instruktive Ausarbeitung zu den hier angedeuteten Problemen findet man in der folgenden Stellungnahme:

Schäfer, Ingo: „Mütterrente“. Gleichstellung mit Nebenwirkungen, Bremen: Arbeitnehmerkammer Bremen, November 2013.

Die Abbildung von Schäfer (2013: 2) verdeutlicht die derzeit gegebenen Zahlbeträge (also der ausgezahlten Renten, von denen die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, im Schnitt mehr als 10% der Bruttorente, abgezogen worden sind) – und die Auswirkungen auf diese Durchschnittsbeträge, wenn statt einem zwei Rentenpunkte je Kind berücksichtigt werden, so wie es derzeit geplant ist: »Die durchschnittlichen Zahlbeträge … bei Altersrenten von Frauen liegen je nach Kinderzahl (Geburten vor 1992) zwischen 651 Euro (keine Kinder) und 456 Euro (vier Kinder). Käme die „Mütter-Rente“ (ein zusätzliches Jahr Kindererziehungszeit für vor 1992 geborene Kinder) stiege die Rente mit zwei Kindern um rund 50 Euro auf 587 Euro (roter Balken). Bei vier Kindern läge die Rente dann im Schnitt bei 557 Euro. Die Durchschnittsrente von Frauen stiege um etwa 46 Euro auf 601 Euro.« Man sieht: Mütter (oder Väter) mit vor 1992 geborenen Kindern bekommen so höhere Renten – und insofern scheint doch der Ansatz zu funktionieren. Wie immer muss man genauer hinschauen und das hat Ingo Schäfer getan, dann wird eine Menge Wasser in den angeblichen Wein gegossen. Auch er sieht die Verbesserung, aber:

»Dies hilft jedoch nicht gezielt jenen, die in Armut leben. Und gleichzeitig könnte eine höhere „Mütter-Rente“ künftig das Risiko für Altersarmut sogar verschärfen. Das hat seine Ursache im sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor«.

Jetzt wird es konkreter und etwas komplizierter. Schäfer beschreibt die anteilige Selbstfinanzierung der Rentner für die „Mütterrenten“-Ausweitung und stellt dabei ab auf den „Nachhaltigkeitsfaktor“ in der Bestimmungsformel für den aktuellen Rentenwert nach § 68 Abs. 4 SGB VI:

»Der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor wurde mit der Rürup-Reform in die Rentenanpassungsformel eingebaut. Er „dämpft“ die Rentenerhöhung, wenn die Ausgaben „übermäßig“ steigen. Die „Mütter- Rente“ würde die Ausgaben um sechseinhalb Milliarden Euro erhöhen. Der Nachhaltigkeitsfaktor sorgt dafür, dass die Rentnerinnen und Rentner einen Teil der Kosten (rund 1,6 Milliarden Euro) durch geringere Rentensteigerungen selbst bezahlen.«

Schäfer (2013: 4) weist auf zwei weitere problematische Aspekte hin:

»Die „Mütter-Rente“ würde … auch von den Müttern und Vätern mit bezahlt, die nach 1991 Kinder bekommen haben. Unabhängig von der Höhe ihrer Rente. Eine sicherlich unerwartete Umverteilung. Und ein neues Gerechtigkeitsproblem zwischen den Eltern mit vor bzw. ab 1992 geborenen Kindern.«

Und darüber hinaus:

»Der Nachhaltigkeitsfaktor hat aber noch eine weitere unerwartete Wirkung: Je mehr Kinder(- erziehungszeiten) die Eltern haben, wenn sie in Rente gehen, desto stärker dämpft der Nachhaltigkeitsfaktor die Rentenerhöhung. Würden die Menschen mehr Kinder bekommen, würde bei ihrem Renteneintritt das Rentenniveau relativ gesehen absinken. Damit würde also genau die Generation, die viele Kinder bekommen hat, dadurch Nachteile in der Rente haben. Darüber hinaus würden Beitragszeiten aus Erwerbstätigkeit entwerten, da die Rente im Verhältnis zum Einkommen geringer ausfällt.«

Man muss sich die Bedeutung dieser Aspekte klar vor Augen führen: Der von Schäfer beschriebene Mechanismus der Absenkung der an sich schon bescheidenen Rentenerhöhungen »kürzt das Rentenniveau, selbst wenn die „Mütter-Rente“ aus Steuergeldern bezahlt würde.« Das heißt, das Problem ist unabhängig von der in der öffentlichen Debatte aus guten Gründen geführten Auseinandersetzung, ob die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten aus Beitrags- oder nicht vielmehr – wie viele Kritiker fordern – aus Steuermitteln zu erfolgen hat.

Der Nachhaltigkeitsfaktor bewirkt also eine Umverteilung innerhalb der Gruppe der Rentnerinnen und Rentner und ist die eigentliche Problemstelle, die man angehen müsste – wovon „natürlich“ keine Rede ist.

Abschließend vor dem Hintergrund, ob die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten aus Beitragsmitteln der Rentenversicherung oder aber aus Steuermitteln zu finanzieren ist, weil es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt: Dies aus zwei exemplarisch hier herausgegriffenen Gründen:

- Schauen wir uns die Argumentationslinie eines „klassischen“ Sozialversicherungsapologeten an. Franz Ruland, bis 2005 Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger und von April 2009 bis März 2013 Nachfolger von Bert Rürup Mitglied und Vorsitzender des Sozialbeirats der Bundesregierung, hat in einem Artikel in der Print-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung am 09.12.2013 unter der Überschrift „Unsolide und teuer“ geschrieben: »Die Finanzierung des Vorhabens aus Beiträgen ist falsch. Der Kinderlastenausgleich ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie ist daher aus Gleichheitsgründen aus Steuern zu finanzieren. Geschieht es über Beiträge, brauchen sich Beamte, Selbständige und Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze an den Kosten nicht zu beteiligen, obwohl sie oder ihre Ehegatten die „Mütterrente“ auch bekommen.« Das scheint auf den ersten Blick konsistent – allerdings führt das konsequent zu Ende gedacht angesichts der erheblichen Leistungsabsenkungen im Zusammenspiel mit den die Leistungshöhe bestimmenden Komponenten innerhalb des gegebenen Systems der Gesetzlichen Rentenversicherung dazu, dass in the long run tendenziell immer weniger Menschen eine Rente bekommen werden, die einen größeren Abstand zu den Leistungen aus dem Grundsicherungssystem aufweisen wird – weil die basalen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Absicherung aus der umlagefinanzierten Rentenversicherung bei vielen Menschen gar nicht erfüllt werden können (man denke hier an die Menschen mit niedrigen Einkommen, mit längeren Arbeitslosigkeitsphasen oder die vielen Frauen mit einer Teilzeitbeschäftigung). Nun kann man an dieser Stelle argumentieren, dass das ein sozialpolitisches System des Staates ist, das er dann eben über Transferleistungen wie die Grundsicherung bearbeiten muss und die dann eben steuerfinanziert, während sich das Versicherungssystem immer stärker kontrahiert auf den Kern der zu ihm passenden Lebensmodelle. In dieser Logik hat dann die Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten eigentlich – wenn man ehrlich ist – keinen Platz (denn Platz haben sollte nur ein echtes Beitrags-Gegenleistungsverhältnis), aber wenn man die schon meint berücksichtigen zu müssen, dann sollten wenigstens die eigentlich angefallenen Beiträge durch Steuermittel vollständig refinanziert werden, was aber aus einer verengten versicherungsförmigen Perspektive immer nur eine Second-best-Lösung darstellen kann. Auf der anderen Seite gibt es Systemkritiker wie der Sozialrichter Jürgen Borchert, die ganz im Gegenteil auf die konstitutive Funktion der Kinder als zukünftige Beitragszahler hinweisen und auf die vielfache faktische Mehrbelastung der Familien im gegebenen System der Finanzierung unseres Rentenversicherungssystems, in dem nach seiner Meinung die kinderlosen Doppelverdiener am meisten profitieren würden. Aber auch diese mit viel Verve und Argumenten vorgetragene Position hat natürlich ihre Tücken, beispielsweise ist ja nicht jedes Kind automatisch Systemstabilisator der Rentenversicherung, denn wenn die Kinder selbständig arbeiten oder als Beamte, sind sie für das System „verloren“.

Letztendlich führt das Kreisen um die Frage Beitrags- oder Steuerfinanzierung unter Aufrechterhaltung des gegebenen Systems in eine Sackgasse mit Blick auf die eigentlich anstehende Gestaltung der Zukunft der Alterssicherung. Und die müsste in einem echten Systemwechsel in der Rentenversicherung hin zu einem universellen Alterssicherungssystem bestehen, also der Absicherung wie auch Einbindung aller Einwohner unabhängig von ihrem Erwerbsstatus, aber herangezogen zur Finanzierung nach ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit. Das Grundmodell hierfür können wir in der Schweiz besichtigen, die nicht umsonst bei der Alterssicherung nicht nur ein solches universelles System implementiert haben, sondern das dann auch noch ausgestattet mit massiven Umverteilungselementen von oben nach unten, beispielsweise mit Mindestrenten und Maximalrenten und keinen Beitragsbemessungsgrenzen, die gerade die hohen Einkommen von der Finanzierung befreien. Aber diese Diskussion – ich kann darauf nur hinweisen – wird ja noch nicht mal embryonal geführt bei denen, die uns die kommenden vier Jahre regieren sollen/werden. Und das wird sich als das eigentliche Problem erweisen. Die zunehmenden Systemkonflikte mit der sich verändernden Arbeits- und Lebenswelt kann man auch bei der Frage einer „solidarischen Lebensleistungsrente“ oder der Frage der Erwerbsminderungsrenten aufzeigen. Kommt noch.