Die Zahl der wohnungslosen Menschen wächst. Wie sich die Lage verschärft hat, zeigen die jüngsten Zahlen des Stuttgarter Sozialamts, über die Mathias Bury in seinem Artikel Deutlich mehr Wohnungslose in Stuttgart. So hatte die städtische Wohnungsnotfallhilfe noch vor einem Jahr etwa 3.400 Plätze in unterschiedlichen Einrichtungen belegt. Ende 2015 waren es aber schon rund 3.700. Das ist eine Zunahme von knapp neun Prozent.

Dabei fällt auf, dass ein Großteil der hilfesuchenden Menschen in Stuttgart von außerhalb der Stadt, aus der Region kommen. Offensichtlich sind wir hier mit einem Sogeffekt konfrontiert: Die baden-württembergische Landeshauptstadt hält eine umfangreiches, differenziertes Hilfsangebot vor, während in vielen Städten und Landkreisen um Stuttgart herum die Angebote für Betroffene und die Anstrengungen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit offenbar unzureichend ausgeprägt sind.

Die Stadt muss einiges stemmen. Hier ein paar Zahlen:

»Exakt 1.904 Personen „mit besonderen sozialen Schwierigkeiten“ … leben in Unterkünften mit sozialpädagogischer Betreuung. Genau 666 Menschen, die unfreiwillig obdachlos geworden waren und ordnungsrechtlich untergebracht wurden, fanden in Hotels oder Sozialpensionen eine Bleibe. Dabei handelt es sich zumeist um Einzelpersonen, für die man schnell eine Lösung finden musste. Und 1.135 Personen, vor allem Familien, aber auch ältere Menschen und psychisch Kranke, waren in städtischen Fürsorgeunterkünften einquartiert.«

Das Sozialamt weist darauf hin, dass 49 Prozent der betroffenen Menschen ihre Wohnung vorher nicht in Stuttgart hatten. In den Landkreisen heißt es für gewöhnlich: es ziehe diese Menschen eben in die Großstadt. Von Seiten der Sozialplaner aus Stuttgart wird hingegen auf das spezielle differenzierte Hilfsangebot der Landeshauptstadt hingewiesen, insbesondere für Menschen mit besonderen Schwierigkeiten sowie mit Angeboten speziell für Frauen und für Jugendliche, das andernorts nicht vorhanden sei.

Mit den offensichtlichen Unterschieden zwischen Stadt und Land sowie den differierenden Hilfeangebote hat sich auch eine Studie für Baden-Württemberg befasst, in der die Wahrnehmung eines „Sog-Effekts“ auf Stuttgarter Seite bestätigt wird:

Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung: Wohnungslosigkeit in Baden-Württemberg. Untersuchung zu Umfang, Struktur und Hilfen für Menschen in Wohnungsnotlagen im Auftrag des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg, Köln/Stuttgart 2015

Ein interessanter Befund in dieser Studie ist auch der Hinweis, dass in den Großstädten des Landes im Vergleich eine weitaus bessere Prävention gegen Wohnungslosigkeit erfolgt.

Die großen Kommunen greifen etwa bei Mietrückständen oder bei Suchtproblemen von Bürgern systematisch, frühzeitig und wirkungsvoll ein und können diesen dadurch die Wohnung häufig erhalten. »So konnten rund drei Viertel der Fälle (76,2 Prozent) der Bedrohungslagen abgewendet werden. In den kleineren Städten lag dieser Wert nur bei 46,8 Prozent, bei den Landkreisen bei 46,6 Prozent«, berichtet Bury in seinem Artikel. In den kleineren Städten wurden in 28,6 Prozent der Problemfälle keine wohnraumsichernden Aktivitäten unternommen, bei den Kreisen war dies sogar bei 36,5 Prozent der Notfälle so.

Mathias Bury kommentiert das eine hier erkennbare Grundproblem unter der Überschrift „Dringend die kommunale Pflichtaufgabe erfüllen“: »Es ist ein nicht ganz neues Thema, dass die Großstädte in den Ballungsräumen Lasten für ihr Umland zu tragen haben, für die sie von den Mittelstädten und Landkreisen keinen Ausgleich bekommen. Das gilt für verschiedene Felder der Infrastruktur, so zum Beispiel für den Bildungsbereich, das Gesundheitswesen oder auch für die Kultur … Die Debatte, wie dieser Konflikt zu lösen wäre, wie ein gerechter Lastenausgleich aussehen könnte, ist schon in vielen Metropolregionen nicht nur in Deutschland geführt worden. Mit mäßigem Erfolg.« Hinsichtlich der hier relevanten Problematik der Versorgung wohnungsloser Menschen fährt er leicht resignativ fort:

»Die Mittelstädte und Landkreise seien daran erinnert, dass die Wohnungslosenhilfe seit der Verwaltungsreform des Landes im Jahr 2005 zu ihren Pflichtaufgaben zählt.

Einfach im Speckgürtel gemütlich abwarten mit der Einstellung, die Landeshauptstadt wird sich mit ihrer leistungsfähigen Verwaltung der Sache schon annehmen, widerspricht nicht nur dem häufig hochgehaltenen Regionalgedanken.«

In der erwähnten Studie zur Wohnungslosigkeit für das baden-württembergische Sozialministerium gibt es eine ganze Reihe an Empfehlungen seitens der Gutachter (S. 11 ff.), darunter auch die nach einem „landesweiten Fachkonzept“, an dem dann die unterschiedlichen Gebietskörperschaften gemessen werden können.

Und nun von Stuttgart nach Berlin, der Hauptstadt, die sich selbst gerne als „arm, aber sexy“ titulieren lässt. Schauen wir also (auch) auf das Geld.

»In Berlin gibt es seit Jahren ein Haus für Wohnungslose. Jetzt wurde ihnen gekündigt, denn Geflüchtete bringen mehr Geld ein. Doch die Betroffenen wehren sich«, so beginnt ein Bericht von Erik Peter unter der Überschrift Die Rebellen von Moabit.

Es geht um das Gästehaus Moabit, einem Heim für wohnungslose Männer in Berlin. »Mitte Dezember erreichten die 33 Bewohner schlimme Nachrichten. Ab März will der neue Betreiber, die Firma Gikon Hostels, mit der Weitervermietung Geld verdienen. Und weil das Land höhere Sätze pro Flüchtling auszahlt, sollen die Wohnungslosen raus.« Seit Jahrzehnten gibt es in der Berlichingenstraße diesen Zufluchtsort. Manche Bewohner leben selbst schon 20 Jahre hier.

Warum nun der Kurswechsel hin zu den Flüchtlingen. Am Gelde hängt’s, zum Gelde drängt’s:

»Während das Jobcenter für die Unterbringung von Wohnungslosen täglich 22,50 Euro zahlt, überweist die Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales in Berlin (Lageso) für Flüchtlinge bis zu 50 Euro am Tag. Und der Profit könnte noch gesteigert werden.« Wenn man in jedem Zimmer mehrere Personen unterbringt.

Was sagt Gikon Hostels, die bereits sieben Flüchtlingsunterkünfte betreiben, dazu?

»Das Haus sei über ein Immobilienportal ausgeschrieben gewesen für eine monatliche Kaltmiete von 16.000 Euro. Beim Treffen mit den Eigentümern setzten diese den Preis auf 22.500 Euro hoch. Gikon schlug zu. Mit Nebenkosten käme man angeblich auf etwa 35.000 Euro im Monat, die man natürlich erwirtschaften muss. Die Kosten ließen sich durch die Wohnungslosen nicht decken, für die man nur die 22,50 Euro pro Tag bekommt. Und warum war das in der Vergangenheit kein Problem? Die alten Betreiber hätten das deswegen gekonnt, weil sie weniger als die Hälfte der Miete an die Hausbesitzer überweisen mussten, so Gikon Hotels.

Deren Konzept ist simpel und rechnet sich: Viele Flüchtlinge in Berlin erhalten Gutscheine, die auch für die Unterbringung in Hostels gelten. Die staatlichen Unterbringungsmöglichkeiten sind begrenzt, private Geschäftemacher wittern das große Geschäft. Im konkreten Fall will Gikon Hostels in dem Gebäude 50 Menschen, also etwa zwei pro Zimmer. Höhere Beträge (für die Flüchtlinge) plus (mindestens?) Doppelbelegung – da haben die Wohnungslosen keine betriebswirtschaftliche Chance.

Ein Teil der Bewohner will sich auf alle Fälle wehren. Und nicht freiwillig ausziehen. Man wird abwarten müssen, wie dieser Kampf ausgeht.

Wirklich schlimm an diesem Beispiel (und es gibt zahlreiche andere, bei denen ganz neue Verteilungskonflikte zwischen denen Armen und Ärmsten aufbrechen bzw. produziert werden) ist die Instrumentalisierung seitens der flüchtlingsfeindlichen Kräfte, die gerade im Internet gegen die angebliche Bevorzugung der Flüchtlinge gegenüber „unseren Wohnungslosen“ hetzen, sich bislang aber nie auch nur in Spurenelementen erkennbar für Wohnungslose interessiert haben. Auf der anderen Seite – nur weil das denen ins propagandistische Konzept passt, muss und darf man die realen Verteilungskonflikte auch nicht verschweigen oder herunterspielen. Natürlich entsteht hier eine schlimme Konkurrenzsituation, dies eben aber auch wegen der Art und Weise der (unterschiedlichen) Finanzierung. Das muss man aus sozialpolitischer Sicht ganz besonders kritisch im Blick behalten.

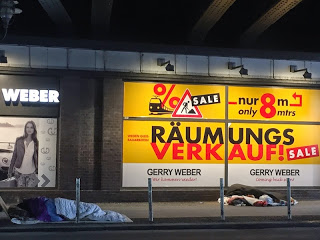

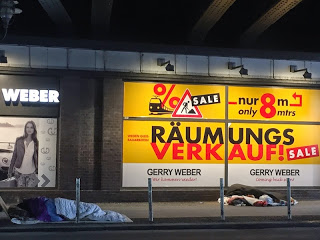

Foto: © Reinhold Fahlbusch