Wir kennen sie alle, diese großen Debatten über die Zunahme der Ungleichheit in den „modernen“ Gesellschaften. Nicht ohne Grund ist das im wahrsten Sinne des Wortes furztrockene Werk „Das Kapital im 21. Jahrhundert“ des französischen Ökonomen Thomas Pikten in den vergangenen Monaten landauf landab diskutiert, man muss sogar sagen: gehypt worden. Und immer wieder wurde und wird von Sozial- und anderen Wissenschaftlern darauf hingewiesen, dass die Zunahme der Ungleichheit, die damit einhergehenden gesellschaftlichen Polarisierungsprozesse in einen kritischen Bereich eingetreten sind. Und dann wird man in einer der reichsten und in vielen Bereichen immer noch erstaunlich gut funktionierenden Volkswirtschaft der Welt, also in Deutschland, mit Debatten konfrontiert, ob der Untergang des arbeitsmarktlichen Abendlandes bevorsteht, weil man zu Beginn dieses Jahres eine gesetzliche Lohnuntergrenze von 8,50 Euro – nun ja – für fast alle eingeführt hat. Und wenn denn bei uns noch über Gerechtigkeit diskutiert wird, dann versucht der Mainstream darauf hinzuweisen, dass wir längst die „unfruchtbare“ Fokussierung auf Verteilungsgerechtigkeit, die immer auch und unvermeidbar verbunden ist mit einer Debatte über Umverteilung, dadurch zu entsorgen, dass wir mittlerweile doch schon längst auf einer anderen Ebene angekommen sind, auf der es um die Chancengerechtigkeit geht. Oder gehen sollte, wenn es sie denn geben würde. Daran kann man gut begründet zweifeln (vgl. als aktuelles Beispiel dazu die Befunde und die Diskussion einer neuen Studie zum Thema Kinderarmut, die von der Bertelsmann-Stiftung vorgelegt worden ist: Kinderarmut. Leider nichts Neues. Ein weiteres Update zu den auseinanderlaufenden Lebenslinien der Kinder. Und zugleich eine ernüchternde Relation: 2 zu 1).

Vor diesem Hintergrund wird man gleichsam vor den Kopf gestoßen, wenn man als Vorbemerkung zu einem Interview mit einem international ausgewiesenen Epidemiologen zu lesen bekommt: »Zu den größten Einflussfaktoren für unsere Gesundheit zählt Verteilungsgerechtigkeit«, so der Epidemiologe Richard Wilkinson in dem Artikel „Die Antwort ist simpel: Ungleichheit bringt uns um“. Und er steigt gleich richtig ein in die notwendige Debatte über die desaströsen, eben zerstörerischen Auswirkungen von zu großer sozialer Ungleichheit.

»Je ungleicher eine Gesellschaft ist, desto größer sind die sozialen Probleme. Ungleiche Gesellschaften schneiden bei der Lebenserwartung schlechter ab, es gibt mehr Drogensüchtige, mehr psychische Erkrankungen wie Depression, mehr Kriminalität. Wie stark der Einfluss ist, sieht man in den Vereinigten Staaten: Die USA waren in den 1950er-Jahren eines der Länder mit der höchsten Lebenserwartung. Heute sind sie in der Statistik irgendwo zwischen Platz 25 und 30. Warum? Die Ungleichheit ist in den USA seit den 50er-Jahren explodiert.« Und so geht das in dem Interview weiter. Auf die schon etwas verzagte Frage nach den Ärzten und dem Niveau des Gesundheitssystems in den einzelnen Ländern richtet Wilkinson erneut den Blick auf den eigentlichen Punkt, wenn er sagt: »Es ist so wie im Krieg: Lazarette sind wichtig. Für die Zahl der Opfer in einer Schlacht sind sie aber nicht entscheidend.«

Nun kann man natürlich sofort argumentieren, dass das sicher bedauerlich ist für diejenigen Menschen, die abgekoppelt werden von der Entwicklung, aber die, denen es materiell gut geht, die vielleicht sogar in Reichtum leben, kann das herzlich egal sein. Individuell gibt es natürlich diese Konfiguration, aber soziologisch sieht es schon anders aus, wie Wilkinson erläutert – wohlgemerkt für Länder, die sich bereits auf einem bestimmten Wohlstandsniveau befinden:

»Es gibt in den USA und Großbritannien arme Regionen, in denen die Lebenserwartung um 20 Jahre niedriger ist als in wohlhabenden Gegenden. Das dürfte noch niemanden überraschen. Unzählige Studien zeigen aber, dass solche Ungleichheiten die Lebenserwartung in allen sozialen Schichten negativ beeinflussen. Es sieht also so aus, dass etwa 95 Prozent einer Gesellschaft gesünder leben, wenn mehr Gleichheit herrscht. In Gesellschaften mit großen materiellen Unterschieden ist die Angst der Menschen vor einem sozialen Absturz und damit auch der erwähnte soziale Stress größer: Also Reiche wie Arme fürchten sich mehr … In ungleicheren Gesellschaften haben Menschen mehr Angst davor, wie andere sie beurteilen. Deshalb sind Depression und Schizophrenie verbreiteter. Gleichzeitig zeigen Studien, dass Menschen in so einem Umfeld auch eher dazu neigen, sich besser darzustellen, als sie sind, um bestehen zu können. In ungleicheren Gesellschaften ist also auch Narzissmus verbreiteter. Vielleicht sollten wir uns bewusster werden, wie stark Dinge jenseits unserer individuellen Sphäre unser Wohlbefinden beeinflussen.«

Nun wird der eine oder die andere sicher sofort mäkelnd einwerfen: Auch wenn das richtig ist, was hier wieder einmal postuliert wird (wenn auch auf einer wirklich beeindruckenden empirischen Basis, die man beispielsweise in dem von Richard Wilkinson gemeinsam mit Kate Pickett verfassten Buch „Gleichheit ist Glück“ nachlesen kann. Vgl. hierzu auch die 2010 erschienene Zusammenfassung des Buches Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind, verfasst von Liana Fix), stellt sich doch die Grundsatzfrage, was und eigentlich ob überhaupt man etwas tun kann gegen diese Entwicklung. Oder ist die nicht vielmehr „alternativlos“?

Da trifft es sich gut, wenn diejenigen, die zumindest auf partielle Gegengewichte verweisen, Unterstützung bekommen von Seiten, die ansonsten eher unverdächtig sind, den Ungleichheitsbekämpfungsansätzen bedingungslos folgen zu wollen. Zwei dieser Schützenhelfer sollen hier zitiert werden.

A Big Safety Net and Strong Job Market Can Coexist. Just Ask Scandinavia – so ist ein Artikel in der New York Times überschrieben. Der Beitrag arbeitet sich ab an der bekannten These: Wenn Sozialleistungen generös und die Steuern hoch sind, dann macht sich das negativ bemerkbar bei der Erwerbsbeteiligung, also weniger Menschen werden arbeiten gehen. Zugespitzt formuliert kann man diese bei vielen Ökonomen (und anderen) weit verbreitete Haltung auch als Ausfluss einer Philosophie der „Schwarzen Pädagogik“ umschreiben, nach der die Menschen im Grunde faul sind und gezwungen werden müssen, sich auf den Arbeitsmarkt zu bewegen. Neil Irwin hat in seinem Artikel dann aber einer Irritation dieses Glaubensgebäudes parat:

»Some of the highest employment rates in the advanced world are in places with the highest taxes and most generous welfare systems, namely Scandinavian countries. The United States and many other nations with relatively low taxes and a smaller social safety net actually have substantially lower rates of employment … In short, more people may work when countries offer public services that directly make working easier, such as subsidized care for children and the old; generous sick leave policies; and cheap and accessible transportation … There is a solid correlation … between what countries spend on employment subsidies — like child care, preschool and care for older adults — and what percentage of their working-age population is in the labor force.«

Und nicht nur das, um zum zweiten Beispiel zu kommen – auch der Lebensstandard der breiten Massen wird entscheidend davon beeinflusst, wie stark die sind, die auch für viele Ökonomen aus dem Mainstream ein rotes Tuch darstellen: die Gewerkschaften.

So muss man dann so eine Überschrift zur Kenntnis nehmen: IWF-Studie stärkt die Gewerkschaften: »Der sinkenden Einfluss der Gewerkschaften in den Industrieländern verschärft nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) die soziale Ungleichheit. Die Kluft zwischen Normal- und Topverdienern sei dadurch gewachsen, heißt es in einer aktuellen Studie des IWF.«

Ist denn jetzt nicht einmal mehr auf einer der zentralen Agenturen des Neoliberalismus Verlass, wird sich der eine oder die andere konsterniert fragen.

Die Gesellschaft eines Landes teilt sich unter diesen Bedingungen auf in eine zunehmend dünner werdende Oberschicht, in der sich der Wohlstand anhäuft, während weite Teile der Bevölkerung mit sehr viel weniger Mitteln auskommen müssen, wenn der Einfluss der Gewerkschaften schwindet, so die beiden Wirtschaftswissenschaftlerinnen Florence Jaumotte und Carolina Osorio Buitron in ihrem Beitrag Power from the People, der in der Zeitschrift Finance & Development veröffentlicht wurde.

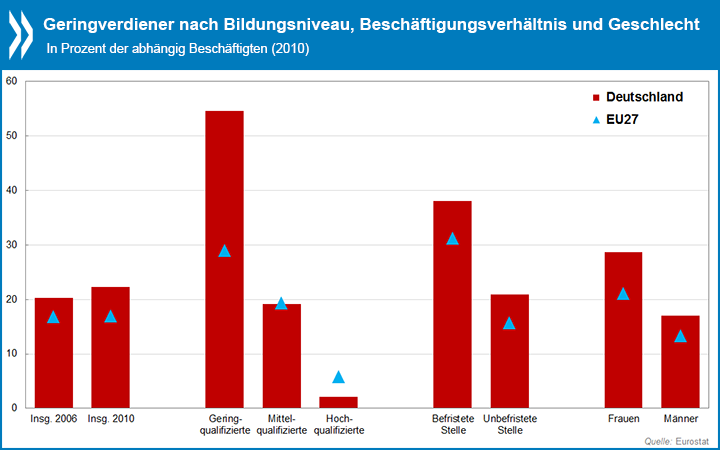

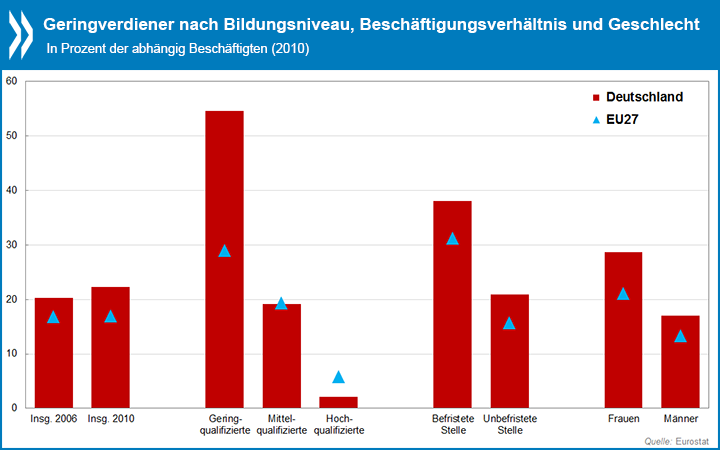

Und das hat alles auch was mit Deutschland zu tun. Nicht nur angesichts der Tatsache, dass auch bei uns in den zurückliegenden Jahren die Ordnungsfunktion der Gewerkschaften (wie auch der immer dazu gehörenden Arbeitgeberverbände) deutlich abgenommen hat und in vielen sogenannten Niedriglohnbereichen schlichtweg und nicht überraschend so gut wir gar nicht mehr vorhanden ist. Sondern auch, weil in einer Dienstleistungsgesellschaft die Arbeitgeber angesichts der vielen betriebswirtschaftlichen Besonderheiten immer bestrebt sein werden, die Kosten des Faktors Arbeit zu drücken, weil auch die Konkurrenz das tut. Außer, man zwingt die Unternehmen in das Korsett eines für alle Unternehmen geltenden Tarifvertrages. Beispielsweise über die Allgemeinverbindlichkeit dieses Regelwerks.

Dazu nur ein – allerdings höchst aktuelles – Beispiel. Der vor kurzem wiedergewählte grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, hat einen Gastbeitrag verfasst für die Online-Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT. Unter der Überschrift: Die Tür macht auf! Geschäfte sollten an Sonntagen öffnen dürfen. Seine Argumentation erscheint auf den ersten Blick nicht unplausibel: »An keinem anderen Tag der Woche kaufen die Deutschen mehr ein als am Sonntag. Nicht in der Stadt, da hält das Gesetz die Türen der Händler geschlossen, aber im Internet. Dort wird ein Fünftel des Umsatzes an Sonntagen gemacht. Das Verbot der Sonntagsöffnung kostet den stationären Einzelhandel Kunden und Marktanteile.« Und nach einigen Ausführungen kommt er dann zu seinem Punkt: »Den Kommunen sollte das Recht gegeben werden, in ihren Innenstädten durch Satzung Gebiete festzulegen, in denen an Sonntagen die Geschäfte nach Ende der Gottesdienste öffnen dürfen … Zugleich sollte diese Möglichkeit im Gesetz auf die Innenstädte begrenzt werden. Das würde den Einzelhandel in den Zentren nicht nur gegen das Internet stärken, sondern auch gegen die Konkurrenz an den Rändern und Autobahnen.« Immerhin will er den Gottesdienst der Kirchen, den allerdings tendenziell eher weniger konsumfixierte Personen- und Altersgruppen (noch) besuchen, von der Ausweitung der Konsumzone bewahren, aber dann soll es eben losgehen können.

Es soll an dieser Stelle gar keine Diskussion geführt werden über das Pro und Contra zu diesem Vorschlag und es soll auch nicht hervorgehoben werden, dass es gerade in den gewerkschafttlichen Reihen erhebliche Widerstände gegen eine solche Ausweitung der Ladenöffnungszeiten geben würde und wird. Völlig unabhängig von der individuellen Positionierung dazu – hier geht es nur um einen Aspekt: Wenn man einen solchen Schritt machen würde, dann muss klar sein, dass das dazu führen muss, dass die Unternehmen in den Innenstädten noch mehr als bislang schon darauf schauen müssen, wie man die Personalkosten nach unten drücken kann, denn die Öffnungszeiten der Geschäfte werden ja nicht an anderer Stelle unter der Woche reduziert werden, so dass sich die Arbeitszeitbedarfe vergrößern. In diesem Kontext würde die Öffnung, die seitens der Wirtschaft sicher heftigst begrüßt werden würde, nur dann verantwortbar sein, wenn man gleichzeitig den Tarifvertrag für den Einzelhandel – der weit über einen Mindestlohn hinausgeht – für allgemeinverbindlich erklären würde, so dass sich alle, auch die nicht-tarifgebundenen Unternehmen an diesen halten müssten. Bis zum Jahr 2000 übrigens war das der Fall, bis dahin war der Tarifvertrag für alle Unternehmen im Einzelhandel allgemeinverbindlich – und seit der Aufhebung häufen sich die Fälle von Lohndumping in dieser Branche, denn jetzt macht es betriebswirtschaftlich durchaus Sinn, über das Drücken der Arbeitskosten zu versuchen, Vorteile gegenüber den Konkurrenzunternehmen zu realisieren.

Warum nur wundert man sich nicht, dass davon in dem Artikel des grünen Oberbürgermeisters nichts zu finden ist? Aber eigentlich wundert man sich nicht mehr.