Wie auch immer die genaue Regierungskonstellation in der vor uns liegenden Legislaturperiode aussehen wird – die Akteure werden mit einigen großen sozialpolitischen Baustellen konfrontiert sein, denen man nicht auf Dauer wird ausweichen können. Schon viel zu lange wurden und werden wichtige Grundsatzentscheidungen auf die lange Bank geschoben und auch die um sich greifende Seuche einer „Playmobil-Sozialpolitik“ (zu denen ich solche Kreationen wie das Betreuungsgeld oder den Pflege-Bahr zähle) erschweren objektiv die Aufgabenstellung, wieder mehr Ordnung in die sozialpolitischen Systeme zu bringen, denn immer mehr problematische Schnittstellen werden produziert, die zu teilweise skurrilen Folgen führen, die dann erneute Partikular-Maßnahmen auslösen.

Insofern stellt sich anlässlich der Bundestagswahl die – natürlich nur in sehr groben Linien skizzierbare – Frage, mit welchen grundsätzlichen Themen und Arbeitsaufträgen sich die neue Bundesregierung wird auseinandersetzen müssen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollen im folgenden Beitrag einige große Schneisen in das sozialpolitische Dickicht geschlagen werden.

Herausforderungen betrifft die Pflege. Und dies nicht nur im Sinne einer

sofortigen Engführung auf die sicher sehr wichtige Pflegeversicherung und deren

Weiterentwicklung bzw. Umbau. Damit soll angedeutet werden, dass für die

Sicherstellung und nachhaltige Gewährleistung einer menschenwürdigen Pflege zur

Kenntnis genommen werden muss, dass diese Mega-Aufgabe nicht in oder von einem

System bewältigbar ist, sondern das kann praktisch nur in einem vielgestaltigen

Mix in konkreten sozialräumlichen Bezügen geleistet werden, wo die Leistungen

der Pflegeversicherung eine wichtige, aber eben nur eine anteilige Rolle

spielen. In diesem Kontext wird es um höchst komplexen Fragen der

Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen gehen müssen, also neben der

stationären und häuslich-ambulanten Pflege die Entstehung und

Ausdifferenzierung zahlreicher neuer Formen der Pflege und Betreuung. Bereits

heute müssen die Bundesländer Antworten geben, wie sie denn neben den

„klassischen“ Heimen und Pflegediensten mit Wohngemeinschaften und anderen

Formen umgehen wollen. In diesem Zusammenhang wird eine der großen Aufgaben der

vor uns liegenden Jahre der Auf- und Ausbau von Tageseinrichtungen gerade für

die vielen Menschen am Anfang oder im mittleren Stadium einer demenziellen

Erkrankung sein – und an diesem Beispiel kann man zugleich zeigen, was

besonders Not tut in der höchst versäulten und aussegementierten

Soziallandschaft: Feldübergreifendes, vernetztes Denken. Konkret: Von den

Erfahrungen, die wir in vielen Jahrzehnten mit der Tagesbetreuung für Kinder

und aktuell gerade mit der von sehr kleinen Kindern gemacht haben, für die

notwendigen Strukturen und Prozesse für die älteren Menschen lernen,

idealerweise die Strukturen verbinden und einer gemeinsamen Nutzung zuführen.

Im Ergebnis bedeutet das alles, dass wir eine starke Rolle der Kommunen in

diesen Bewältigungsprozessen brauchen werden.

keine Frage: In der neuen Legislaturperiode müssen endlich die jahrelangen

Vorarbeiten zur Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsgesetzes in die

Wirklichkeit gehoben werden. Weitere Verzögerungen seitens der Politik müssen

als vorsätzliches Handeln bezeichnet und skandalisiert werden. Das bedeutet

natürlich auch eine Mittelaufstockung für den Bereich der Pflege – auch und

gerade in Verbindung mit der unbedingt erforderlichen Verbesserung der

Arbeitsbedingungen für die Professionellen in diesem Feld, womit nicht nur eine

bessere Vergütung, sondern auch bessere Personalschlüssel gemeint sind. Das

wird – man kann es drehen und wenden wie man will – keine billige oder gar

„aufkommensneutrale“ Angelegenheit werden.

um eine offene Grundsatzdiskussion über die Existenz und konkrete Ausgestaltung

der sozialen Pflegeversicherung nicht herum kommen, hier gemeint im Sinne einer

Infragstellung der Separierung von Pflege- und Krankenversicherung. Man wird in

der alternden Gesellschaft die Frage stellen dürfen und müssen, ob es

angesichts der vielen fließenden Übergänge und der bereits heute bestehenden

und vielseits beklagten Verschiebebahnhöfe zwischen den beiden

Versicherungszweigen nicht sinnvoller wäre, beide Systeme zu integrieren in

einem neuen Sicherungsgebilde.

Schnittstelle zur Gesetzlichen Krankenversicherung und damit mittendrin im

großen Formenkreis der Gesundheitspolitik sind, dann kann man auch hier einige

Hinweise geben. Weiter und mit zunehmender Dringlichkeit wird es um die Frage

nach der (Nicht-)Zukunft des dualen Krankenversicherungssystems gehen. Man kann

parteipolitische Kampfbegriffe wie „Bürgerversicherung“ entsorgen – aber die

grundsätzliche Frage nach der Sinnhaftigkeit oder ganz unideologisch nach der

Überlebensfähigkeit des privaten Krankenversicherungssystems werden sich nicht

in Luft auflösen. Die Zeichen stehen auf einen Systemwechsel und man sollte das

lieber früher als zu spät machen. Darüber hinaus stellen sich weitere große

Herausforderungen, beispielsweise im Bereich der Krankenhausfinanzierung. Auch

hier darf und muss man systemische Fragen stellen, so nach der Notwendigkeit

und Möglichkeit eines sektorübergreifenden Finanzierungssystems. Vor dem

Hintergrund der Sicherstellungsprobleme, die wir heute schon und zunehmend

haben auch aufgrund der immer noch starren Trennung zwischen ambulanter und

stationärer Versorgung wird man sich nicht nur modellhafte, sondern

systematische Gedanken machen müssen über die (Nicht)Zukunftsfähigkeit der

ärztlichen Einzelpraxen und mutigerer Schritte hin zu neuen Versorgungsformen.

Damit unlösbar einhergehend brauchen wir endlich eine systematische Entwicklung

des weiten Feldes der Gesundheitsberufe neben den Ärzten, hier gemeint im Sinne

einer systematischen Aufwertung und auch größerer Delegation bislang ärztlicher

Leistungen an anderer Berufsgruppen. Anders werden sich die Versorgungsaufgaben

gar nicht lösen lassen. Das ganze Thema ist komplex und besonders vermint

aufgrund der erheblichen Interessenkonflikte und Machtspielereien. Eigentlich

notwendig wäre die gemeinsame Ausbildung der Gesundheitsberufe an einer

„Medical School“, um die Homogenisierung des Arztberufs schon während des

Studiums aufzubrechen.

weiteren Großbaustelle (und das hoffentlich nicht im Sinne von Stuttgart 21

oder dem angeblich im Bau befindlichen Berliner Großflughafens): Arbeitsmarkt

und Arbeitsmarktpolitik. Hier besteht ganz offensichtlich einer erheblicher

Bedarf an einer umfassenden Ordnungspolitik und diese gerade nicht nur

beschränkt auf die unteren Etagen des Arbeitsmarktes. Das kann man am höchst

aktuellen Beispiel der zunehmenden Instrumentalisierung von Werk- und

Dienstverträgen verdeutlichen, von denen eben nicht „nur“ osteuropäische

Wanderarbeiter in den deutschen Billigschlachthöfen betroffenen sind, sondern

die sich immer mehr in die Kernbereiche der Belegschaften hineinfressen, man schaue

sich beispielsweise nur die Situation vieler Ingenieure in der

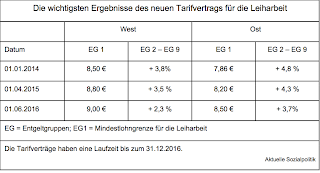

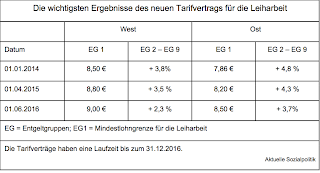

Automobilindustrie an. Die Re-Regulierung der Leiharbeit und die Regulierung

der Werkverträge werden sicher eine prominente Rolle in der kommenden

Legislaturperiode bekommen. Daneben geht es um eine grundsätzliche kritische

Infragestellung der 450-Euro-Jobs gerade angesichts der Verwüstungen, die diese

Beschäftigungsform in vielen Frauenbiografien anrichtet. Es geht natürlich auch

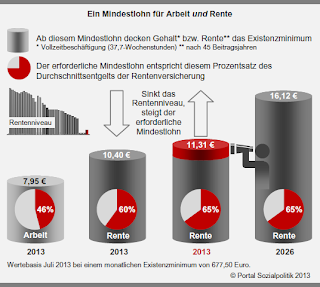

um die hoch aufgeladene Frage nach einem Mindestlohn bzw. ganz vielen einzelnen

Lohnuntergrenzen. Hier sollte man von den Erfahrungen in anderen Ländern

lernen. Aber „nur“ mit einem Mindestlohn bzw. darauf aufsetzend vielen

branchenbezogenen Mindestlöhnen alleine wird es nicht getan sein. Man wird auch

über die Struktur und den Verbindlichkeitsgrad des Tarifsystems nachdenken

müssen, beispielsweise über eine wieder stärkere Nutzung des Allgemeinverbindlichkeitsinstrumentariums.

Eine zentrale Erkenntnis aus vielen Jahren Befassung mit dem Arbeitsmarkt

lautet: Keine Engführung auf nur partikulare Regulierungsversuche, die – siehe

derzeit die Erfahrungen mit der „Verteuerung“ der Leiharbeit – sofort zu

Ausweichreaktionen bei einem Teil der Unternehmen führen werden.

und Arbeitsmarktpolitik reden, dann können und dürfen wir vom

Grundsicherungssystem nach dem SGB II nicht schweigen – außer man gibt sich der

leider gar nicht so selten anzutreffenden Selbstillusionierung hin, wir haben

Vollbeschäftigung und das Arbeitslosigkeitsproblem werde sich jetzt gleichsam

biologisch durch Verschwinden dieser Spezies „lösen“. Dem ist nicht so und das

wird auch nicht passieren. Ganz im Gegenteil haben wir bereits in den

zurückliegenden Jahren eine massive Polarisierung in diesem Bereich sehen

müssen. Dies in dem Sinne, dass sich die Situation für viele Menschen, die nur

kurzfristig arbeitslos sind, tatsächlich deutlich verbessert hat, während

gleichzeitig eine massive Verhärtung der Langzeitarbeitslosigkeit im

Grundsicherungssystem festzustellen ist. Gleichzeitig sind die zur Verfügung

stehenden finanziellen Mittel sowie – eigentlich noch schlimmer – die

förderrechtlichen Rahmenbedingungen für eine Arbeitsmarktpolitik, die sich vor

allem auf den harten Kern der Langzeitarbeitslosen bezieht, erheblich

schlechter geworden. In diesem Teilbereich wird eine der dringlichsten Aufgaben

eine umfassende Reform der öffentlich geförderten Beschäftigung sein, wenn man

nicht jeden Rest von Teilhabeorientierung für die von Langzeitarbeitslosigkeit

betroffene Menschen entsorgen will. Entsprechend ausgearbeitete und gut

begründete Reformkonzepte für eine öffentlich geförderte Beschäftigung, die den

Erwartungen und Notwendigkeiten der besonderen Zielgruppe entsprechen würde,

liegen seit Jahren vor. Ganz offensichtlich haben wir hier neben

Systemproblemen innerhalb des SGB II vor allem ein normatives oder sagen wir es

deutlicher: ein ideologisches Problem.

und Arbeitsmarktpolitik gehören aber auch immer konfliktärer werdende

systematische Fragen im Bereich der Ausbildung, sowohl an der ersten Schwelle,

also beim Übergang von der Schule in den Beruf, wie auch insgesamt beim

Verhältnis von dualer bzw. fachschulischer Berufsausbildung und der immer

stärker werdenden Akademisierung in unserer Gesellschaft. Eines der größten

Herausforderungen in den vor uns liegenden Jahren wird die Bewältigung des

doppelten Drucks auf das gewachsene System der dualen Berufsausbildung sein,

also dass immer mehr junge Menschen nicht nur formal die Hochschulreife

erwerben, sondern auch ein Studium aufnehmen, während gleichzeitig eine Öffnung

der Berufsausbildung nach unten, also in Richtung der „leistungsschwächeren“

Jugendlichen aufgrund der kognitiven Aufladung viele Berufsbilder schwer,

manchmal gar nicht möglich ist. Diese strukturellen Herausforderungen des

dualen Berufsausbildungssystems verbinden sich mit der demografischen

Entwicklung, die zu einer erheblichen Angebots-Nachfrage-Verschiebung

zuungunsten der Unternehmen geführt hat, die sich in den vor uns liegenden

Jahren weiter verstärken wird. Die bereits heute erkennbare und – wenn sich

nichts grundlegendes ändert – weiter zunehmende Schwächung des dualen

Berufsausbildungssystems wird sich besonders negativ bemerkbar machen, weil

zahlreiche Handwerker und Facharbeiter, die heute das Rückgrat der deutschen

Volkswirtschaft bilden, demnächst altersbedingt in den Ruhestand gehen werden. Der

vielbeschworene Fachkräftemangel wird weniger einer der akademischen Berufe

sein, sondern sich im Handwerk und im mittleren Segment der deutschen Industrie

abspielen. Aber selbst innerhalb des Hochschulsystems gibt es erhebliche

Zweifel an dem bislang eingeschlagenen Weg, als Stichwort sei hier nur die

Bologna-Reform genannt. Ganz offensichtlich haben die deutschen Hochschulen den

Systemwechsel, der mit der Bologna-Reform verbunden ist, dergestalt umgesetzt,

dass die Bachelor-Studiengänge in einer unglaublichen Heterogenität

ausgestaltet werden, teilweise mit einer extremen Hyper-Spezialisierung, die

möglicherweise den aktuellen, kurzsichtigen Interessen einer Branche oder

zuweilen nur einzelner Unternehmen entsprechenden mag, was sich aber mittel-

und langfristig bitter rächen kann hinsichtlich der Beschäftigungsfähigkeit der

so ausgebildeten jungen Menschen.

Berufsausbildung und Hochschulbildung sprechen, dann sind wir im großen

Formenkreis von Bildung und Betreuung angekommen. Hier dominierten in den

vergangenen Jahren der Ausbau der Kindertageseinrichtungen und der

Kindertagespflege, Stichwort: Ausbau der Betreuungsangebote für die unter

dreijährigen Kinder, die Diskussion. Nach der formalen Inkraftsetzung des

Rechtsanspruchs auf ein Betreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr

muss es in den vor uns liegenden Jahren um eine „Aufpolsterung“ der

Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege gehen. Dies meint eine

deutliche Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen in den Einrichtungen

und in der Tagespflege, also vor allem hinsichtlich der Personalschlüssel sowie

der Arbeitsbedingungen für die dort arbeitenden Fachkräfte. Angesichts der

besonderen Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Bildung, Betreuung und

Erziehung für die Kleinkinder ist es unausweichlich, dass die seit langem

diskutierten und wissenschaftlich abgesicherten Qualitätsanforderungen in einem

bundesweiten Qualitätsgesetz für den Kita-Bereich normiert werden, dies auch

vor dem Hintergrund der erheblichen Varianz der Rahmenbedingungen zwischen den

Bundesländern. Ein auf der Bundesebene normiertes Qualitätsgesetz für diesen

Bereich würde zugleich die dringend notwendige Finanzierungsreform

vorantreiben. Hier muss es um eine regelhafte Beteiligung des Bundes an den

laufenden Kosten der Kindertagesbetreuung gehen. Diese hier nur anzudeutenden

offenen Strukturprobleme im Bereich der Kindertagesbetreuung pflanzen sich fort

im Schulsystem, das mit den gleichen föderalen Problemen durchsetzt ist. Mittlerweile

gibt es konkrete Forderungen, als nächste Stufe der Entwicklung einen

Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz verbindlich zu normieren. An dieser

Stelle muss dringend darauf hingewiesen werden, dass dies zwar ein logischer

Schritt in der Entwicklung wäre, man aber auf keinen Fall die gleichen Fehler

wie bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für die

kleinen Kinder machen sollte. Dies bedeutet konkret, dass vor einem solchen

Rechtsanspruch nicht nur die finanziellen Fragen der Mittelaufbringung und

Mittelverteilung geklärt werden müssen, sondern vor allem auch die personellen

Voraussetzungen. Wer soll das machen und wie viele brauchen wir für die

Erfüllung eines solchen Rechtsanspruchs?

Kindertagesbetreuung sowie die damit zusammenhängende Einführung des unseligen

Betreuungsgeldes verweisen auf das Feld der Familienpolitik. Hier müsste jedem

unbefangenen Beobachter deutlich geworden sein, auch durch die mittlerweile

vorliegenden Ergebisse einer umfassenden Evaluierung der existierenden

familienpolitischen Leistungen, dass wir es mit einem Wirrwarr an

unterschiedlichen Leistungen, vor allem Geldleistungen, zu tun haben, die

dringend einer systematischen Neuordnung bedürfen, dies zu einem im Sinne einer

zielorientierten Zusammenlegung der vielen einzelnen Leistungen. Zum anderen

muss vor dem Hintergrund der erschreckenden „Infantilisierung“ der Armut über

die Einführung einer Kindergrundsicherung diskutiert werden. Die Einführung

einer solchen Kindergrundsicherung hätte übrigens erhebliche positive

Auswirkungen in anderen Teilbereichen der Sozialpolitik, man denke hier an die

zahlreichen Aufstocker im Grundsicherungssystem, von denen viele deswegen

aufstocken müssen, weil der bestehende Familienlasten- und -leistungsausgleich

defizitär ist.

schwach aufgestellten Familien wird sich das Themenfeld Wohnen als neue soziale

Frage in den vor uns liegenden Jahren besonders schmerzhaft ausformen. Hier

wird es in der nächsten Legislaturperiode deutliche Eingriffe in den

Wohnungsmarkt geben müssen, die allerdings recht komplex und mit zahlreichen

Nebenwirkungen versehen sein werden. Dies gilt vor allem für Instrumente, die

derzeit von den politischen Akteuren besonders gerne diskutiert werden,

beispielsweise eine Anhebung des Wohngeldes. Die Verantwortlichen werden

eingestehen müssen, dass der massive Abbau der sozialen Wohnungsbauförderung in

den vergangenen Jahren im Zusammenspiel mit den vielen aus der Sozialbindung

herausfallenden Wohnungen dazu führen wird, dass wir eine neue

wohnungspolitische Offensive im Sinne des Baus neuer Sozialwohnungen benötigen.

In diesem Themenfeld ist auch die neue Diskussion einzuordnen, die unter dem

Stichwort „Energiearmut“ geführt wird und die im Zusammenhang mit dem Ausbau

und der Förderung der erneuerbaren Energien stehen. Die damit verbundenen

Kostensteigerungen für die Privathaushalte treffen die finanziell schwach

aufgestellten Haushalte ganz besonderes und werden das Problem der zunehmenden

Wohnungsnot weiter vorantreiben.

Agenda kann und darf natürlich das Thema Alterssicherung und Rente nicht fehlen. Hier

erleben wir bereits derzeit und in den kommenden Jahren immer stärker die

Zuspitzung der „Systemfrage“ in der Gesetzlichen Rentenversicherung aufgrund

der zahlreichen Rentenreformen in der Vergangenheit, insbesondere die Eingriffe

der damaligen rot-grünen Bundesregierung um die Jahrtausendwende. Mit

Systemfrage ist an dieser Stelle gemeint, dass die zentralen

Konstruktionsprinzipien der Funktionsfähigkeit der umlagefinanzierten

gesetzlichen Rentenversicherung durch die Rentenreformen, aber auch durch die

gesellschaftlichen Veränderungen fundamental infrage gestellt werden. Denn die

immer mehr zu einer Kunstfigur werdende Person des deutschen „Eckrentners“, der

45 Jahre lang immer und ohne Unterbrechungen Beiträge auf der Basis des

durchschnittlichen Arbeitseinkommens eingezahlt hat (und der derzeit daraus

eine Brutto-Monatsrente in Höhe von etwas mehr als 1.100 € erhält), wird

zunehmend abgelöst von Menschen, die aufgrund ihrer brüchigen Erwerbsbiografien

und/oder niedriger Arbeitsentgelte diese Voraussetzungen nicht mehr werden

erfüllen können. In Verbindung mit der massiven Absenkung des Rentenniveaus

durch die so genannten Rentenreformen wird hier der Marsch in die Altersarmut

für sehr viele ältere Menschen, vor allem für Menschen aus dem

Niedriglohnbereich, unausweichlich, wenn sich nicht grundlegendes mehr an der

Mechanik des Rentensystems ändert. In der kommenden Legislaturperiode muss

verhindert werden, dass es zu einer Verengung auf eine „Lösung“ gibt, die den

betroffenen Menschen eine Rente garantieren will, die gerade etwas über der

Grundsicherung im Alter liegt, die auch die bekommen, die ihr Leben lang nicht

gearbeitet haben. Hier muss es zu einem Lösungsansatz kommen, der deutlich über

diesem minimalistischen Ansatz liegt. Ein Blick in andere Länder, hier

beispielsweise der Schweiz mit ihrer Basisrente in einem stark umverteilenden

Alterssicherungssystem, wäre hilfreich.

problematischen Entwicklungen im Bereich der privaten Altersvorsorge, die mit

Milliarden Steuermitteln gefördert wird, also die „Riester-Rente“ wie aber auch

die Entgeltumwandlung im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, gehören in

der kommenden Legislaturperiode auf dem Prüfstand. Insgesamt – das zeigen auch

die Erfahrungen der Länder mit starken kapitalgedeckten

Alterssicherungssystemen im Gefolge der Finanzkrise und der nun schon seit

Jahren und absehbar weiter anhaltenden Niedrigzinswelt – muss es um eine

deutliche Stärkung der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung

gehen.

Herausforderung wird in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund der deutlichen

Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters (Stichwort: Rente mit 67) die

Lösung des Problems darstellen, dass es viele Menschen gibt, die tatsächlich

nicht in der Lage sind bzw. sein werden, das gesetzliche Renteneintrittsalter

erreichen zu können. Hier müssen flexible Lösungen für eine adäquate

Absicherung der Betroffenen gefunden werden.

Alterssicherung sprechen, dann sprechen wir immer auch über eine eigenständige

Säule der Alterssicherung in Deutschland, also die Pensionen für die Beamten.

Hier nun sind wir nicht nur mit einer generellen Zunahme der Pensionäreund der

damit verbundenen Pensionsverpflichtungen, die auf dem laufenden

Steueraufkommen gedeckt werden müssen, konfrontiert, sondern vor allem mit

einem großen Sprengsatz für die Haushalte der Bundesländer. Denn die meisten

Beamten, dann denke hier an die vielen Lehrer, Polizisten, Hochschullehrer,

Richter, sind Beamte der Bundesländer. Viele von ihnen wurden in den 1970er

Jahren eingestellt und viele von ihnen werden in den kommenden Jahren in die

Pension wechseln. Unter sonst gleichbleibenden Bedingungen würde diese

Entwicklung die meisten Länderhaushalte komplett paralysieren.

Palette für die vor uns liegenden Jahre ist noch nicht abgearbeitet. Ebenfalls

eine Mega-Baustelle wird der gesamte Bereich der so genannten Inklusion

darstellen. Die Diskussion über die Umsetzung von Inklusion wird in Deutschland

sehr schullastig geführt, was vor dem Hintergrund des stark separierenden

Schulsystems bei uns, Stichwort Förderschulen, auch nicht überrascht. Alleine

die Umsetzung von inklusiven Ansätzen in den Schulen wird zu einer herkulischen

Aufgabe werden. Aber darüberhinaus betrifft die Inklusion weitaus mehr Bereiche

als nur die Schule. Es geht um eine umfassende Teilhabeorientierung und die

lässt sich eben nicht begrenzen auf die Frage der Inklusion behinderter Kinder

und Jugendliche in unsere Regelschulen, sondern sie strahlt aus in viele andere

Bereiche, man denke hier nur an die Arbeitswelt.

Zuspitzung kann man eine weitere, ebenfalls nur in Querschnitten bearbeitetbare

Aufgabe als eine inklusive wahrnehmen: Gemeint ist hier das gesamte Feld der

Integration von „Menschen mit Migrationshintergrund“, wie das heute oftmals

etwas verquast genannt wird. Und die Aufgaben, die sich hier zum einen mit

Blick auf die in unserem Land bereits teilweise seit vielen Jahren lebenden

Menschen stellen, wie auch angesichts des erwartbaren Zuwanderungsdrucks vor

dem Hintergrund des großen Wohlstandsgefälles innerhalb der Europäischen Union,

sind enorm. Hinzu kommt erwartbar eine wieder deutlich ansteigende Zahl an

Flüchtlingen und Asylbewerbern aufgrund der großen Wanderungsströme, die wir

beobachten müssen.

durchgehalten hat, der wird sicherlich überwältigt sein von der

Vielgestaltigkeit der sozialen Aufgaben und Herausforderungen, die

thematisiert, eingeordnet, bearbeitet oder wenigstens zur Diskussion gestellt

werden müssten. All diese Themen und Aufgaben und offenen Fragen treffen nun

zum einen auf zahlreiche versäulte Institutionen, die nachvollziehbarerweise

ihr Eigenleben führen und an ihrer Existenzberechtigung arbeiten, auf der

anderen Seite ist auch der sozialpolitische Sach- und Fachverstand in einem

zunehmenden Maße kleinteilig strukturiert. Ganz offensichtlich fehlt es nicht

nur innerhalb der Politik, sondern auch und gerade in der Wissenschaft und

Beratung an ganzheitlich ausgerichteter sozialpolitischer Expertise. Je

komplizierter aber die gewachsenen Teilsysteme geworden sind, je mehr Anreicherungen

stattfinden, und je stärker die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen

Teilsystemen ist, umso störungsanfälliger wird das gesamte Sozialsystem. Dies

lässt sich ab einem bestimmten Komplexitätsgrad natürlich nicht vermeiden oder

gar aufheben, aber wir brauchen dringend ein stabiles Netzwerk für eine

umfassende sozialpolitische Begleitung dieser ineinander verschachtelten

Prozesse.

auch die Forderung, die bestehende und äußerst asymmetrische

Kosten-Nutzen-Wahrnehmung der Sozialpolitik und ihrer Leistungen vom Kopf auf

die Füße zu stellen: Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass gegenwärtig

Sozialpolitik und soziale Leistungen fast ausschließlich als Kostenproblem

wahrgenommen werden. Viel zu wenig und in nicht wenigen Fällen sogar gar nicht

berücksichtigt werden aber die Nutzeneffekte, die wir durch diese Leistungen

generieren beziehungsweise ermöglichen. Wenn es uns in den kommenden Jahren

nicht weitaus stärker als bisher gelingt, eine „richtige“, zumindest eine korrekterer Kosten-Nutzen-Betrachtung

der Sozialpolitik und der dort geleisteten Arbeit, durchaus auch in einer

monetarisieren Art und Weise, also in Geldeinheiten ausgedrückt, zu entwickeln

und zu kommunizieren, dann werden die aus einer gegebenen Haushaltslogik

abgeleiteten reflexartigen Angriffe auf die Substanz vieler sozialpolitischer

Handlungsfelder noch mehr an Gewicht gewinnen.