Man kann sicher lange darüber streiten, was denn ein „Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben“ (so die Formulierung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010, BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09) umfassen muss – aber unmittelbar einleuchtend ist für die meisten Menschen, dass die Wohnung – im wahrsten Sinne des Wortes „ein Dach über dem Kopf“ – zu den zentralen Bestandteilen eines „menschenwürdigen Existenzminimums“ gehört.

Aber hier liegt dann konkret eine Menge Zündstoff im gegebenen Hartz IV-Regelwerk – denn die einschlägige Formulierung im § 22 SGB II beginnt im Absatz 1 mit diesem Satz:

»Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind.«

Hört sich verständlicher an, als es ist – denn hier wird mit „angemessen“ ein „unbestimmter Rechtsbegriff“ verwendet, der in der Praxis dann konkretisiert und rechtlich überprüfbar bestimmt werden muss. In Form von konkreten Wohnungsgrößen und Mietkostenhöhen, die „noch“ oder eben „nicht mehr“ als angemessen definiert werden.

Die damit verbundenen Konflikte wurden hier öfter beschrieben, so beispielsweise in dem Beitrag Hartz IV: Wenn das Einfamilienhaus nicht nur rechnerisch geschrumpft wird. Von 144 über 130 auf 110 Quadratmeter. Oder: Kinder weg – Haus weg vom 12. Oktober 2016 oder Wohnen mit Hartz IV? Dann reicht es immer öfter nicht für die Kosten der Unterkunft. Beispielsweise in Berlin vom 8. Juli 2016.

Und nun hat sich auch das Bundesverfassungsgericht – nicht – mit diesem Thema befasst. Dazu findet man diese Mitteilung des hohen Gerichts: Erfolglose Verfassungsbeschwerde gegen Begrenzung auf Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung. Und gleich am Anfang wird allen, die gehofft haben, aus Karlsruhe würde etwas zu den umstrittenen Fragen der Wohnkosten kommen, der Zahn gezogen:

»Vor den Sozialgerichten wird immer wieder darum gestritten, ob im Rahmen des Bezugs von Arbeitslosengeld II die Kosten für die Wohnung nicht nur in „angemessener“, sondern in tatsächlicher Höhe übernommen werden. Das Sozialgesetzbuch beschränkt die Erstattung auf „angemessene“ Aufwendungen. Die 2. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat in einem heute veröffentlichten Beschluss entschieden, dass diese Begrenzung mit dem Grundgesetz zu vereinbaren ist. Der Gesetzgeber muss keinen Anspruch auf unbegrenzte Übernahme der Wohnungskosten vorsehen. Die Regelung ist auch ausreichend klar und verständlich. Damit hat der Gesetzgeber seiner aus der Verfassung herzuleitenden Pflicht genügt, einen konkreten gesetzlichen Anspruch zur Erfüllung des Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzminimum zu schaffen.«

Das Bundesverfassungsgericht hat eine Beschwerde zu diesem Thema nicht zur Entscheidung angenommen. Vgl. dazu auch die ausführliche Begründung BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 10. Oktober 2017 – 1 BvR 617/14 – Rn. (1-21). Zum Sachverhalt kann man der Pressemitteilung entnehmen:

»Die Beschwerdeführerin bezieht Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Sie bewohnt alleine eine 77 qm große Wohnung, für die das Jobcenter die Miet- und Heizkosten zunächst vollständig und seit 2008 nur teilweise übernahm. Ihre Klage auf vollständige Kostenübernahme wies das Sozialgericht ab; Berufung und Revision blieben erfolglos. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde trägt sie vor, in ihrem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum verletzt zu sein. Daneben hat das Sozialgericht Mainz dem Bundesverfassungsgericht zwei Verfahren vorgelegt, weil es die Regelung in § 22 Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch (SGB) II zu den Kosten der Unterkunft und Heizung für verfassungswidrig hält.«

Eine ausführliche Beschreibung des Falls der Beschwerdeführerin aus Freiburg findet man in dem Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats, Rn. 3-9. Und warum hält sie die Regelung in § 22 SGB II für verfassungswidrig? »Die Beschwerdeführerin macht mit ihrer Verfassungsbeschwerde geltend, in ihrem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum aus Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG verletzt worden zu sein. Es sei bislang nicht geklärt, ob § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II den vom Bundesverfassungsgericht seit 2010 entwickelten Vorgaben an die Ausgestaltung des Anspruchs auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums genüge. Dies sei zu verneinen. Die gesetzliche Regelung einer Beschränkung der Übernahme der Kosten der Unterkunft, „soweit diese angemessen sind“, sei nicht ausreichend bestimmt. Die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts könne das nicht kompensieren, denn die Ausgestaltung des grundrechtlichen Leistungsanspruchs obliege dem Gesetzgeber«, so die Darstellung des Bundesverfassungsgerichts.

Auch das Sozialgericht (SG) Mainz hatte Zweifel an der gesetzlichen Grundlage für die Kostendeckung und legte dem BVerfG diese Frage vor. Die Regelung in § 22 Abs. 1 Satz 1 des Zweiten Buches des Sozialgesetzbuches (SGB II), wonach Kosten für Unterkunft und Heizung anerkannt werden, soweit diese angemessen sind, hielt man auch dort für verfassungswidrig.

Das Bundesverfassungsgericht kann eine Verfassungswidrigkeit aber nicht erkennen. Die Akte wird mit dieser Formulierung geschlossen: »Die Regelung genügt der Pflicht des Gesetzgebers, einen konkreten gesetzlichen Anspruch zur Erfüllung des Grundrechts auf ein menschenwürdiges Existenzminimum zu schaffen.«

»Der Gesetzgeber durfte den unbestimmten Rechtsbegriff der Angemessenheit verwenden, um die Kostenübernahme für Unterkunft und Heizung zu begrenzen. Was hier als „angemessen“ zu verstehen ist, lässt sich durch Auslegung … ausreichend bestimmen. Danach ist der konkrete Bedarf der Leistungsberechtigten einzelfallbezogen zu ermitteln. Dabei gehen die Fachgerichte davon aus, dass anhand der im unteren Preissegment für vergleichbare Wohnungen am Wohnort der Leistungsberechtigten marktüblichen Wohnungsmieten ermittelt werden kann, welche Kosten konkret angemessen sind und übernommen werden müssen.«

In dem Beschluss zur Nicht-Annahme der Beschwerde führt das Gericht abschließend (und sich entlastend) aus: »Zwar handelt es sich bei den Kosten für Unterkunft und Heizung um eine der grundrechtsintensivsten Bedarfspositionen, denn sie betreffen die grundlegende Wohn- und Lebenssituation eines Menschen … Doch ergibt sich daraus keine Verpflichtung, jedwede Unterkunft im Falle einer Bedürftigkeit staatlich zu finanzieren und insoweit Mietkosten unbegrenzt zu erstatten. Die grundrechtliche Gewährleistung bezieht sich nur auf das Existenzminimum.«

Nur der Vollständigkeit halber: Erst vor kurzem hatte sich das höchste Gericht schon mal mit den Kosten der Unterkunft im Hartz IV-System beschäftigen müssen und da hatte es eine Entscheidung getroffen, vgl. dazu den Beitrag Das Bundesverfassungsgericht, die Kosten der Unterkunft und Heizung für Hartz IV-Empfänger und wegweisende Aspekte einer neuen Entscheidung vom 23. August 2017. In dem Fall war eine Verfassungsbeschwerde erfolgreich gewesen: Erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen die Versagung vorläufiger Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung, so ist die Pressemitteilung des BVerfG überschrieben. Die bezieht sich auf BVerfG, Beschluss vom 01. August 2017 – 1 BvR 1910/12. Es ging dabei um einen Streitfall aus dem Jahr 2012, der nunmehr abschließend entschieden worden ist.

»Der Beschwerdeführer bezieht Grundsicherungsleistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II). Das Jobcenter ging davon aus, er lebe mit einer weiteren Person in einer Bedarfsgemeinschaft und bewilligte daher nur reduzierte Leistungen. Im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes verpflichtete das Sozialgericht das Jobcenter, dem Beschwerdeführer vorläufig die höheren Leistungen für einen Alleinstehenden einschließlich von Kosten der Unterkunft und Heizung zu gewähren. Die dagegen erhobene Beschwerde des Jobcenters war vor dem Landessozialgericht erfolgreich. Solange noch keine Räumungsklage erhoben sei, drohe keine Wohnungs- oder Obdachlosigkeit. Daher fehle die notwendige Eilbedürftigkeit einer Gewährung höherer Kosten der Unterkunft und Heizung. Mit seiner Verfassungsbeschwerde rügt der Beschwerdeführer vornehmlich die Verletzung seines Rechts auf effektiven Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG).«

Dem Betroffenen sind damals Leistungen vorenthalten worden, weil das Jobcenter einen Verdacht hatte, keinen Beweis.

Das nun wollte auch das BVerfG nicht akzeptieren: »Die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit haben in einstweiligen Rechtsschutzverfahren anhand der Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob tatsächlich die notwendige Eilbedürftigkeit für eine vorläufige Leistungsgewährung vorliegt. Sie können die Eilbedürftigkeit von vorläufigen Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung deshalb nicht nur pauschal darauf beziehen, ob schon eine Räumungsklage erhoben worden ist.« Hier hatte der Beschwerdeführer als Recht bekommen, primär, weil es sich um eine Frage nach dem Rechtsschutz für den Betroffenen handelte. Der hat jetzt eine Entscheidung. Damit soll aber auch gut gewesen sein, so kann man die neue Nicht-Entscheidung zur grundsätzlichen Frage nach der „Angemessenheit“ verstehen.

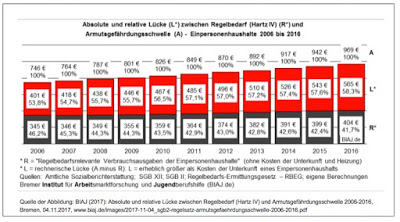

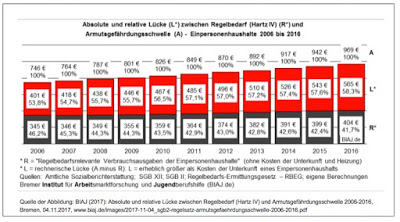

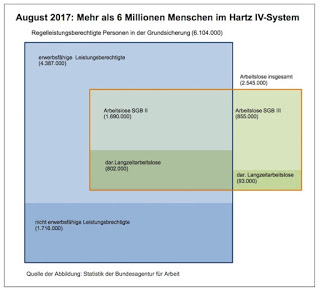

Was bleibt? Das – immer größer werdende – Problem. Es ist eine empirische Tatsache, dass die zugestandenen „angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung“ immer mehr Hartz IV-Empfänger dergestalt unter Druck setzen, als dass sie nicht Schritt halten mit der Preisverschärfung in Verbindung mit einem eklatanten Angebotsmangel in vielen Regionen für bezahlbaren Wohnraum. Das führt dazu, dass zahlreiche Grundsicherungsempfänger gezwungen sind, die nicht vom Jobcenter akzeptierten Mietanteile aus den Regelleistungen selbst zu tragen – schaut man sich die Differenz zwischen den bewilligten und den tatsächlichen Kosten der Unterkunft für Deutschland insgesamt an, dann kann man berechnen, dass die Hartz IV-Empfänger in diesem Jahr auf 594 Mio. Euro Wohnkosten sitzenbleiben. Bei vielen bedeutet das, dass sie aus ihrem Regelbedarf von (noch) 409 Euro pro Monat, der ja dafür nicht vorgesehen und schon für die laufenden Lebenshaltungskosten mehr als knapp kalkuliert ist, den Differenzbetrag decken müssen.

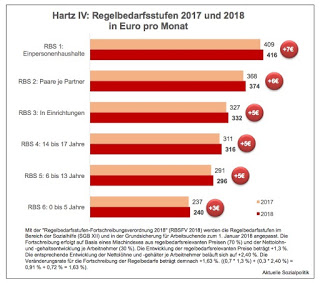

Und das sind eben nicht nur ein paar Fälle, wie auch schon die genannte Summe von fast 600 Mio. Euro anzeigt. Viele Menschen, die von Hartz IV leben, leiden unter den immer stärker steigenden Mietpreisen, die der Immobilienboom ausgelöst hat. Die Obergrenze, bis zu der die Wohnungskosten vom Sozialstaat übernommen werden und die jede Kommune selbst festlegt, reicht immer häufiger nicht aus. So lagen laut der Bundesagentur für Arbeit in den vergangenen Jahren rund ein Fünftel der Bedarfsgemeinschaften über der Grenze – im April 2017 zum Beispiel rund 590.000 der ungefähr 3,1 Millionen Haushalte. Vgl. dazu auch den Artikel Verdrängt vom Immobilienboom von Stefan Schulz.

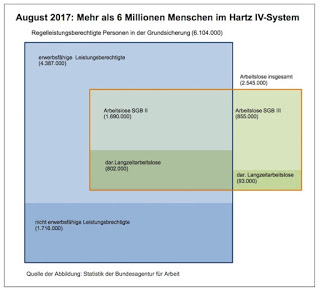

Gleichzeitig sehen wir aktuell, wie die Fallzahlen im Grundsicherungssystem steigen – nicht nur, aber auch, weil immer mehr Flüchtlinge von den Jobcentern als SGB II-„Kunden“ betreut werden müssen (vgl. hierzu am Beispiel des kommunalen Jobcenters Hamm den Artikel Flüchtlinge: Starker Anstieg der Fallzahlen im Jobcenter). Im August 2017 wurden bereits über 800.000 Hartz IV-Empfänger aus den sogenannten nichteuropäischen Asylherkunftsländern von der BA ausgewiesen, das sind über 14 Prozent aller Hartz IV-Empfänger. Und man muss davon ausgehen, dass die meisten dieser Menschen, darunter sind viele Frauen und Kinder, auf längere Sicht im Grundsicherungssystem verbleiben werden.

Wozu das führen kann bzw. wird? Das wird das Druck auf das SGB II-System erhöhen und zugleich ein schwer zu durchbrechende Spirale auslösen: Die „Kostenträger“ werden versuchen, über eine restriktive Definition der „Angemessenheit“ der zu finanzierenden Unterkunftskosten die Ausgabenbelastung im Zaum zu halten, gleichzeitig stoßen immer mehr Hilfebedürftige auf ein völlig überfordertes Segment an billigen oder zumindest halbwegs bezahlbarem Wohnraum, wo wir es mit einem eklatanten Nachfrageüberschuss zu tun haben. Das wird dazu führen, dass ein Teil der Hartz IV-Empfänger in zunehmenden Maße eine Art Selbstbeteiligung aus dem (dafür nicht vorgesehenen) Topf für den Regelbedarf abzweigen müssen, da die Lücke zwischen den bewilligten und den tatsächlichen Mietkosten irgendwie gegenfinanziert werden muss. Andere werden aus welchen Gründen auch immer aus dem Wohnungssystem rausfliegen (oder gar keinen Zugang finden), so dass das sowieso schon drängende Problem der Wohnungslosigkeit an Dramatik gewinnen wird.

Aber damit müssen sich nun andere herumschlagen, das Bundesverfassungsgericht hat wie gesagt die Akte für sich selbst geschlossen – was die Grundsatzfrage der „Angemessenheit“ angeht.