Rente

Die zunehmende Altersarmut ist gefühlt sicher, die Gewerkschaften wollen ein Vorsorgelager anlegen und die Beitragszahler sollen den Müttern (und dem Bundeshaushalt) was Gutes tun

Es ist schon ein mehrfach verschachteltes Trauerspiel, das mit und um die Rente aufgeführt wird. Was waren das noch für Zeiten, als beispielsweise in den 1980er Jahren mehr als 90% der Menschen der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung vertraut haben. Innerhalb weniger Jahre ist es interessierten Kreisen in den 1990er Jahren gelungen, dieses bis dahin stabile Vertrauensfundament in der Bevölkerung grundlegend zu zerstören. Das Wort „Rentenreformen“ steht mittlerweile paradigmatisch für das Gegenteil von dem, was in der Vergangenheit im politischen Raum eigentlich mal mit „Reform“ verbunden war: Umgestaltung und Verbesserung bestehender Verhältnisse, wobei die Verbesserung hier zu unterstreichen wäre. Statt dessen hat „Reform“ heute fast ausschließlich die Bedeutung eines zumeist technokratisch daherkommenden Kürzungsprogramms. Viele empfinden mittlerweile im sozialpolitischen Bereich nur die Erwähnung des R-Wortes als Bedrohungsszenario. Und Hand aufs Herz: Sie haben meistens auch allen Grund dazu.

Während die einen – denen es um eine Dekonstruktion der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente geht mit dem Ziel der Erschließung neuer Geschäftsfelder im Bereich der individualisierten privaten Altersvorsorge – die komplexen Prozesse der demografischen Entwicklung instrumentalisieren, um die Rentenversicherung sturmreif zu schießen (ohne natürlich auf den tiefen demografischen Treibsand der Kapitaldeckung hinzuweisen), herrscht immer noch bei nicht wenigen Versicherten ebenfalls eine Illusion hinsichtlich der Funktionsweise einer umlagefinanzierten Rentenversicherung. Die folgt eben nicht dem „Sparkassen-Modell“, die aktuellen Beiträge werden nicht angespart auf einem imaginären Rentenkonto, sondern direkt an die derzeit vorhandenen Rentner weitergeleitet. Und auf dem Rentenkonto der heutigen Beitragszahler sammeln sich Ansprüche darauf an, dass es in Zukunft mal vergleichbar ablaufen wird, worauf man hoffen darf, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Trotzdem glauben immer noch viele Versicherte, es handelt sich irgendwie doch um ein Ansparmodell „ihres“ Geldes.

In dieser Gemengelage muss dann wieder mal aus den Tiefen und Untiefen der Altersvorsorgeberichterstattung zitiert werden: „Die Angst vor Altersarmut wächst„, so hat Stefan Sauer seinen Artikel in der Online-Ausgabe der Frankfurter Rundschau überschrieben. Mittlerweile gehen 42 Prozent der Beschäftigten nach einer Erhebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes davon aus, dass ihre Rente zum Leben nicht ausreichen wird. Das sind vier Prozentpunkte mehr als noch 2012. Er bezieht sich hier auf die Ergebnisse einer Umfrage unter 5.800 Personen, die der DGB veröffentlicht hat: „So beurteilen die Beschäftigten die Rentenlage. Ergebnisse der Repräsentativumfrage des Instituts DGB-Index Gute Arbeit 2013„. Nun handelt es sich um Umfrageergebnisse und so sollte man die auch verstehen – insofern ist die Aussage auf dem Titelblatt der DGB-Veröffentlichung „42 Prozent werden von ihrer gesetzlichen Rente nicht leben können“ schlichtweg Unsinn, denn die glauben das – aber es könnten auch mehr oder eben weniger sein. Das ist jetzt keine Nörgelei, denn letztendlich bewegt sich die Qualität von solchen „Untersuchungen“ dann auf einem vergleichbar problematischen Niveau wie die immer wieder gerne verrissenen „Umfragen“ der anderen Seite, also der Finanzindustrie.

Apropos Finanzindustrie. Auch die hat sich mit den Ergebnissen einer Umfrage an die Öffentlichkeit gewandt, die zu unserem Themenfeld passt: Die vom Allensbach-Institut durchgeführte Postbank Studie „Altersvorsorge in Deutschland 2012/2013„.

- Einige zusammenfassende Ergebnisse aus der Postbank-Studie: Die anhaltend niedrigen Zinsen hinterlassen Spuren bei der Bereitschaft der Bundesbürger zur Altersvorsorge. Knapp die Hälfte aller Berufstätigen will die private Altersvorsorge auch deshalb nicht mehr erweitern. Und bei denen, die noch weiter privat vorsorgen wollen, sind Immobilien gefragter denn je. Auf den Plätzen zwei und drei der Beliebtheitsskala beim Vorsorgeausbau liegen hinter dem Eigenheim zwei weitere Formen des „Betongolds“: Der Abschluss eines Bausparvertrages sowie der Erwerb von Immobilien zur Vermietung. Lebensversicherungen haben stark an Ansehen verloren. Die Pläne der Berufstätigen sind eindeutig: Nur noch fünf Prozent planen eine klassische Lebensversicherung mit Kapitalauszahlung abzuschließen. Und auch für eine private Riester-Rente interessieren sich nur noch neun Prozent der Berufstätigen, die ihre Altersvorsorge ausbauen wollen. Seit 2003 ist der Kreis der Berufstätigen, die nicht vermehrt vorsorgen wollen, um fast 60 Prozent gewachsen – auf den bisher höchsten in zehn Jahren gemessenen Stand. Die Fokussierung auf den Erwerb von Wohneigentum schlägt sich auch auf der Erwartungsseite nieder: Der Ruf nach stärkerer staatlicher Unterstützung beim Eigenheimerwerb wird laut. Fast 40 Prozent der Berufstätigen fordern dies. 89 Prozent der Befragten sehen Altersarmut künftig weiter zunehmen.

Ein Befund aus der Postbank-Studie sei an dieser Stelle hervorgehoben: »… zwei von drei Deutschen halten es … für falsch, die Rentenbeiträge, trotz der aktuellen Überschüsse in der Rentenkasse, zu kürzen«. Hier ist ein interessanter Link zu den Forderungen, die aktuell vom DGB vorgetragen werden. So wird Annelie Buntenbach vom DGB-Vorstand mit den folgenden Worten zitiert:

»Die Altersarmut, die uns in Zukunft droht, ist vermeidbar, wenn der Rentenversicherungsbeitrag nicht weiter gesenkt, sondern eine solidarische Demografie-Reserve in der gesetzlichen Rentenversicherung aufgebaut wird. Der Beitragssenkungsstopp hat oberste Priorität, denn der Rentenbeitrag für das nächste Jahr muss noch im Herbst festgelegt werden. Wenn die in wenigen Jahren ohnehin notwendige Beitragsanhebung in kleinen, paritätischen Schritten vorgezogen wird, kann zumindest das heutige Rentenniveau auf lange Sicht finanziert und die Erwerbsminderungsrente armutsfest gemacht werden.«

In diesem Zusammenhang interessant: „Ökonom fordert Rückbesinnung auf gesetzliche Rente„, so berichtet es die Online-Ausgabe der Welt. Rudolf Zwiener, Volkswirt am Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, wird mit den Worten zitiert: »Die Auswirkungen der Niedrigzinsphase auf die privaten Rentenversicherungen machen deutlich, dass es falsch war, die gesetzliche Rente schrumpfen zu lassen und darauf zu setzen, dass die private Altersvorsorge die Lücke auffangen werde.« Geringverdienern oder Menschen, die erwerbsunfähig werden, fehle ohnehin das Geld für ein privates Sparprodukt. In körperlich belastenden Berufen wie auf dem Bau oder in der Pflege werde zudem das auf 67 erhöhte Renteneintrittsalter nicht erreicht. Auch wer mehr verdient, habe von den beiden kapitalgedeckten Rentensäulen, der privaten Altersvorsorge und den Betriebsrenten, vergleichsweise wenig – wenn man davon ausgeht, dass das niedrige Zinsniveau länger anhalten wird. Das bedeutet weniger Rendite auf den Kapitalmärkten und zugleich wollen die privaten Anbieter von Altersvorsorgeprodukten auch noch Kosten und vor allem ihre Gewinne abschöpfen.

Zwiener plädiert für eine Stärkung der umlagefinanzierten gesetzlichen Rente: »Um zwei Prozent höhere Beitragssätze für Angestellte und Arbeitgeber über 20 Jahre reichten aus, um das jetzige Rentenniveau zu halten – trotz Bevölkerungsentwicklung. „Jetzt zahlt ein junger Arbeitnehmer deutlich mehr: Die private Rente zahlt er komplett allein und bei vielen Betriebsrenten sinkt der Arbeitgeberanteil.“ Zudem benötige er noch eine zusätzlich Absicherung gegen Berufsunfähigkeit.«

Aber noch ist nicht Schluss – es fehlen noch die Mütter. Und auch an diesem Beispiel kann man die Verwirrungen in der rentenpolitischen Debatte studieren: „Union will Mütterrente ohne Steuergeld bezahlen„, so Rainer Woratschka im Tagesspiegel. 6,5 Milliarden Euro kostet es zwar pro Jahr, wenn sich künftig, wie versprochen, für jedes vor 1992 geborene Kind die Rente des erziehenden Elternteils um einen Entgeltpunkt erhöht. Aber dafür brauche man keine Steuererhöhungen, weil man überhaupt keine Steuermittel brauche – die aus Beiträgen finanzierte Rentenkasse sei doch prall gefüllt. Die Politiker – unter ihnen der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundesstagsfraktion Volker Kauder – haben ihre begehrlichen Blicke geworden auf die Rekord-Rücklage der Gesetzlichen Rentenversicherung von derzeit mehr als 28 Milliarden Euro. Dies entspricht 1,58 Monatsausgaben – gesetzlich vorgeschrieben ist lediglich eine Reserve von 0,2. Allerdings sollte die Betonung auf dem Wort „derzeit“ liegen, denn diese Rücklagen können auch ganz schnell wieder zusammenschmelzen. Aber das ist gar nicht der entscheidende Einwand – sondern dass es sich um Beitragsmittel der Versicherten handelt.

Dazu Rainer Woratschka: »Bisher galt für die Honorierung von Kindererziehungszeiten in der Rentenversicherung eine eherne Regel: Die Versicherer bekommen diese Ausgaben aus Bundesmitteln komplett erstattet. Schließlich handelt es um eine versicherungsfremde, vom Staat gewollte und nicht über Beiträge gedeckte Leistung. Im vergangenen Jahr kostete dieser Posten den Steuerzahler so mehr als 11,6 Milliarden Euro.« Franz Ruland, der Vorsitzende des Sozialbeirats der Bundesregierung, plädiert deshalb für eine Steuerfinanzierung. Eine Finanzierung aus Beitragsmitteln sei „ordnungspolitisch falsch“ – aber angenehm für den Bundeshaushalt, werden sich die Akteure in Berlin denken, die mit kleinen Geschenken glänzen möchten, die andere bezahlen sollen. Auch der DGB warnt die zukünftige Regierung vor einem Griff in die Sozialkassen, »eine Beitragsfinanzierung von ‚Mütterrenten‘ wäre ein gefährlicher Etikettenschwindel, denn am Ende bezahlen die Versicherten die Zeche mit höheren Beiträgen oder Leistungskürzungen.«

Themen, die man sich im Wahlkampf mehr gewünscht hätte: Das Drama Altersarmut ante portas?

Immer wieder mal wird die in Deutschland dominierende Berichterstattung über die „am besten gestellte Rentnergeneration“ durchbrochen von Hinweisen auf eine drohende Welle an altersarmen Menschen, die in den vor uns liegenden Jahren auf uns zurollen wird. Glück und Unglück liegen bekanntlich im Leben immer dicht beieinander und so ist das auch im Rentensystem. Der von der Politik gerne herausgestellte Tatbestand, dass die Altersarmut unter den heutigen Rentnern (im Durchschnitt) so niedrig ist, hat eben auch und vor allem etwas mit der Erfolgsstory der „alten“ Gesetzlichen Rentenversicherung und ihrer über Jahrzehnte sichergestellten Anbindung an die wirtschaftliche Entwicklung zu tun.

Aber diese „alte“ Rentenversicherung wurde in den zurückliegenden Jahren, vor allem Anfang des neuen Jahrtausends, erheblich gestutzt, vor allem hinsichtlich des später erreichbaren Rentenniveaus – und die daraus resultierenden Probleme verbinden und verstärken sich mit und durch den Tatbestand, dass die Erwerbsbiografien vieler Menschen, unglücklicherweise vor allem der mit an sich schon niedrigen Einkommen und damit auch niedrigen Rentenansprüchen, seit den 1970er, vor allem aber seit den 1980er und 1990er Jahren immer brüchiger werden. Seit Ende der 1990er Jahre ist zugleich der Niedriglohnsektor erheblich angewachsen. Addiert und multipliziert man diese großen Entwicklungslinien, dann muss man keine Studien mehr machen, um zu wissen, zumindest aber qualifiziert zu ahnen, was uns an Sicherungsproblemen erwarten wird.

Gudrun Weitzenbürger ruft dieses Thema unter dem Titel „Ein Drama bahnt sich an“ in der Wochenzeitung DIE ZEIT wieder auf. Und sie beginnt ihren Beitrag richtigerweise mit einem Hinweis auf das systematische Konstruktionsprinzip unserer gesetzlichen Rentenversicherung:

»Das Prinzip ist einfach: Wer nicht viel in die Rentenkasse einzahlt, bekommt auch nicht viel heraus … Einer Verkäuferin, die 30 Jahre lang 30 Stunden in der Woche arbeitet, acht Euro pro Stunde verdient und von diesem Gehalt ihre gesetzlichen Rentenbeiträge zahlt, bleiben laut der Gewerkschaft ver.di im Alter bestenfalls 300 Euro im Monat zum Leben.«

Sie verbindet diese Beschreibung sogleich mit der Frage, ob es gerecht sei, dass es der Verkäuferin in ihrem Beispiel so wiederverfahren wird. Das aber vermischt zwei an sich schon sehr schwierige Fragen, die man in einem ersten Schritt besser voneinander trennen sollte. Denn sie weist auf eine der Grundprinzipien des Rentenversicherungssystem gleich zu Beginn hin – die Abbildung der Erwerbseinkommensposition, die der Versicherte während seines Erwerbslebens hatte, im späteren Rentenbezugssystem. Und dieses Prinzip besagt ja nicht nur, dass jemand, der ein höheres Erwerbseinkommen hatte (aus dem er oder sie dann auch mehr Beiträge abgeführt hat), einen höheren relativen Rentenanspruch hat, sondern natürlich muss nach dieser Logik einen Rentenanspruch geringer ausfallen, wenn die Betroffenen nicht Vollzeit, sondern „nur“ Teilzeit gearbeitet haben.

Womit wir bei einer zentralen Größe des bestehenden Systems angekommen wären – es handelt sich um ein System, das dann besonders gut funktioniert, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind (die sich in der immer künstlicher wirkenden Figur des deutschen „Eckrentners“ auskristallisieren): Eine über Jahrzehnte laufende, von keinen oder nur ganz kurzen Unterbrechungen charakterisierte sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit, in Vollzeit, in der man immer mindestens das durchschnittliche Arbeitsentgelt verdient haben sollte. In Zahlen: Wenn man 45 Jahre lang immer Beiträge eingezahlt und immer genau das durchschnittliche Einkommen der in der Rentenversicherung versicherten Arbeitnehmer verdient hat und nicht vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze in die Rente geht, dann bekommt man derzeit eine Brutto-Monatsrente von 1.137,02 Euro. Von der dann noch Abzüge, beispielsweise die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung, fällig werden. Jetzt kann man sich sofort vorstellen, was passiert, wenn man eine der Voraussetzungen, die zu dieser „Standardrente“ (die natürlich nicht die Durchschnittsrente ist) verletzt oder nicht erfüllen kann. Das bedeutet im Klartext, dass alle, die beispielsweise weniger als das Durchschnittseinkommen verdient haben (Stichwort Expansion des Niedriglohnsektors) oder die mehrere Jahre arbeitslos waren, per se keine Chance haben können, auf eine Rente zu kommen, die über dem Betrag liegt, der in der Grundsicherung für Ältere als Mindestsicherung bei Bedürftigkeit gezahlt wird.

Weitzenbürger macht das an einem der vielen Beispiele aus der Lebenswirklichkeit deutlich:

»Zum Beispiel Petra T. Sie ist Kinderpflegerin in einer Münchner Kindertagesstätte. Sie ist fest angestellt, arbeitet Vollzeit und verdient 2200 Euro brutto im Monat. Früher hat die 46-Jährige als Altenpflegerin gearbeitet, das war etwas besser bezahlt, doch diese Tätigkeit musste sie aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Um ihren 19-jährigen Sohn beim Studium unterstützen zu können, jobbt Petra T. zusätzlich an manchen Wochenenden und Feiertagen bei einer Zeitarbeitsfirma und verdient sich in verschiedenen Pflegeheimen ein paar Hundert Euro dazu. Angenommen Petra T. zahlt 35 Jahre lang von ihrem heutigen Gehalt in die gesetzliche Rentenkasse ein, bekommt sie im Alter im besten Fall 800 Euro heraus.«

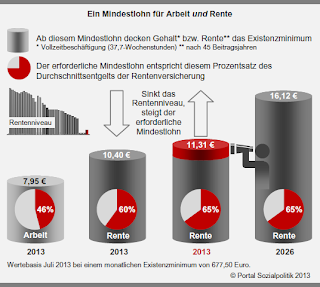

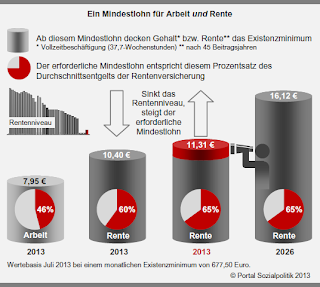

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist eine Parallelwelt entstanden, in der eine Vollzeitstelle keine Garantie mehr dafür ist, im Alter abgesichert zu sein, so die Autorin in ihrem Beitrag. Das hängt zusammen mit der angesprochenen gewaltigen Expansion des Niedriglohnsektors, wobei wir hier über Menschen sprechen, die teilweise für Stundenlöhne von fünf oder sechs Euro (brutto) arbeiten müssen (eine Übersicht über die quantitative Ausformung der Niedriglohnbeschäftigung im Jahr 2011 findet sich im Report 2013-01 des Instituts für Arbeit und Qualifikation (IAQ): Im Jahr 2011 arbeiteten 23,9% aller abhängig Beschäftigten in Deutschland für einen Niedriglohn von unter 9,14 € (bundesweite Niedriglohnschwelle). Das waren knapp 8,1 Mio. Menschen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne im Niedriglohnsektor lagen auch im Jahr 2011 mit 6,46 € in West- und 6,21 € in Ostdeutschland weit unter der Niedriglohnschwelle). Wenn wir schon mal bei Stundenlöhnen sind: Johannes Steffen hat berechnet, wie hoch eigentlich ein Mindestlohn sein müsste, um mit dem daraus resultierenden Gehalt bzw. einer daraus resultierenden Rente nach Vollzeitbeschäftigung und 45 Beitragsjahren das Existenzminimum decken zu können (Quelle: Johannes Steffen: Ein Mindestlohn für Arbeit und Rente – Erforderliche Höhe eines existenzsichernden Mindestlohns, Bremen, April 2013):

Die Abbildung mit den von Steffen berechneten Mindestlohnstundensätzen verdeutlicht zugleich, auch welcher Ebene wir uns bewegen, wenn in der politischen Diskussion argumentiert wird, dass beispielsweise ein Mindestlohnniveau von 8,50 Euro nicht realisierbar sei – aus Sicht der durch die Eingriffe in die Rentenniveaumechanik erforderlichen Stundenlöhne für eine lediglich existenzsichernde Rente ist das ganz weit weg von den Sicherungsproblemen der Menschen.

Zugleich wird in dem Artikel von Weitzenbürger auf eine weitere Problemverschärfung hingewiesen, denn die vorgenommen Rentenniveauabsenkung sollte ja ursprünglich kompensiert werden durch eine freiwillige, aber mit viel Steuergeld geförderte private Altersvorsorge, denn sie weist hin auf »ein Problem, das alle Lohnklassen betrifft, aber für Menschen mit niedrigem Einkommen unlösbar geworden ist. Sie haben kein oder fast kein Geld übrig, um privat vorzusorgen, in der vagen Hoffnung, dass die Kapitalmärkte ihnen bis zum Alter ein ausreichend großes Sümmchen erwirtschaften werden, um ihre Vorsorgelücke zu schließen.« Und damit nicht genug, um das Bild abzurunden: »Nicht nur die ersten beiden Säulen der Altersvorsorge – gesetzlich und privat – tragen im Niedriglohnbereich nicht, auch betrieblich ist in diesen Lohngruppen nichts zu holen«, denn ihre Integration in die dritte Säule, also die betriebliche Altersvorsorge, ist marginal.

In der politischen Debatte gab es vor einigen Monaten eine Befassung mit dem Problem und einen Streit, wie man mit diesem Grundproblem umgehen sollte. Da wurden dann Zuschussrentenmodelle in die Welt gesetzt und mit blumigen Begrifflichkeiten versehen – beispielsweise „Lebensleistungsrente“ oder „Solidarrente“. Auch wenn es hier um Versuche geht, ein immer offensichtlicheres Gerechtigkeitsproblem zwischen einer zwar bedürftigkeitsabhängigen, aber letztendlich bedingungslosen Grundsicherung auf niedrigem Niveau und Renten, die durch eigene Beiträge erwirtschaftet worden sind, die aber unter diesem Niveau liegen, zu adressieren, immer offensichtlicher wird der Tatbestand, dass das gesamte System heiß zu laufen beginnt und dann auch als solches auf den Seziertisch der politischen Debatte gehört. Aber im auslaufenden Bundestagswahlkampf spielen diese Themen so gut wie keine Rolle. Das gleiche gilt ja auch für eine andere Mega-Baustelle der vor uns liegenden Jahre: die Pflege. Das wird sich rächen. Es wird viel Arbeit geben für die, die nach dem kommenden Sonntag endlich wieder arbeiten dürfen müssen sollten.