Wir erinnern uns alle noch an die Auseinandersetzung über die „Rente mit 67“, die vielen Proteste dagegen und die dann dennoch erfolgte Verabschiedung durch die alte große Koalition. Der damalige sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Franz Müntefering war es gewesen, der das vorangetrieben hat – immer natürlich mit Hinweis auf „die“ demografische Entwicklung, die einem gar keine andere Wahl lässt als den Weg einer Verlängerung des Erwerbsarbeitslebens zu gehen. Und nun wird von Monat zu Monat das gesetzliche Renteneintrittsalter schrittweise angehoben, bis dass der – nicht zufälligerweise geburtenstärkste – Jahrgang 1964 voll von der dann neuen Regelaltersgrenze 67 betroffen sein wird. Auch die im Zuge des „Rentenpakets 2014“ eingeführte abschlagsfreie „Rente mit 63“ ist nur eine temporäre Unterbrechung für diejenigen, die die Voraussetzungen erfüllen und außerdem wächst die Altersgrenze schrittweise auf 65 mit. Die Rente mit 67 ist nicht abgeschafft worden, sondern Realität. Aber offensichtlich reicht das einigen nun immer noch nicht. Da geht offensichtlich in den Köpfen noch mehr.

Rente

Jenseits der Psycho-Spiele: Griechenland nach fünf Jahren Abstieg, einer Schneise der Verwüstung im Gesundheitswesen – und das Märchen von den griechischen Luxusrenten

Varoufakis gegen Schäuble und retour, Tsipras ohne Krawatte bei Merkel, angeblich-tatsächliche Stinkefinger gegen Deutschland, ein SPIEGEL-Titel mit einer Fotomontage von Merkel inmitten deutscher Wehrmachtsoffiziere an der Akropolis – ein unbefangener Beobachter könnte und müsste zu dem Befund kommen, dass die vergangenen Monate gekennzeichnet waren und sind von den ständigen Übungsversuchen einer Laienschauspielertruppe auf dem schwierigen Gelände der Psychopolitik. Aber um diese Ebene soll es hier gar nicht gehen. Es geht auch nicht um die Frage, ob Griechenland im Euro, neben dem Euro oder ganz außerhalb des Euros seine Zukunft verbringen soll und vor allem soll es nicht um Emotionen gehen, die von interessierten Medien und Politikern hier und dort gerne verstärkt und instrumentalisiert werden – und denen man sich als teilnehmender Beobachter natürlich auch nicht entziehen kann. »Viele Griechen machen die Gläubiger des Landes für das Leid verantwortlich, das ihnen widerfahren ist. Deutschland gilt als treibende Kraft des „Spardiktats“, das aus Griechenland eine „Schuldenkolonie“ gemacht hat. Viele Griechen vergessen allerdings, dass ihre eigenen Politiker – die sie ja wieder und wieder gewählt haben – ebenfalls große Schuld tragen. Sie häuften nicht nur seit den 80er Jahren jenen Schuldenberg auf, unter dem das Land jetzt stöhnt. Auch in der Krise versagten sie«, so die Einordnung von Gerd Höhler in seinem Artikel Fünf Jahre Abstieg. In diesem Beitrag sollen die handfesten sozialpolitischen Auswirkungen der letzten Jahre auf die tatsächlichen (und behaupteten) Lebenslagen der Menschen in Griechenland in den Mittelpunkt gerückt werden.

Im Frühjahr 2010 stand Griechenland vor dem Staatsbankrott. Seither sind fünf Jahre vergangenen. Die Krise hat ein Viertel der Wirtschaftskraft des Landes ausradiert und eine Million Jobs vernichtet.

»Im Frühjahr 2010 stand Griechenland vorm Staatsbankrott. Seither sind fünf Jahre vergangenen. Die Krise hat ein Viertel der Wirtschaftskraft des Landes ausradiert und eine Million Jobs vernichtet, die Arbeitslosenquote stieg von zwölf auf fast 28 Prozent. Über 230 000 kleine und mittelständische Betriebe gingen pleite. Die privaten Haushalte haben mehr als ein Drittel ihres Realeinkommens verloren. 23 Prozent der Bevölkerung leben in Armut. Das sind die Zahlen. Und dahinter verbirgt sich eine Unzahl von Tragödien – gescheiterte Lebensentwürfe, zerbrochene Familien, Kinder ohne Zukunft.«

Gerd Höhler greift in seinem Artikel eine dieser Tragödien heraus, die es vielleicht etwas konkreter, fassbarer, verstehbarer werden lässt, was da passiert ist. Es geht um das Schicksal der Athenerin Elena und ihrer Familie. 2008 hatten sie und ihr Mann Christos den Kaufvertrag für eine Eigentumswohnung abgeschlossen: 90 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, ein großer Balkon, ein Kinderzimmer für die damals siebenjährige Tochter Olympia. Eine schicke Wohnung im 3. Stock in einer ruhigen Seitenstraße im Athener Stadtteil Neos Kosmos. 195.000 Euro kostete das Apartment, 150.000 gab’s von der Bank als Kredit. Für nur 117.000 Euro wechselte die Wohnung im Mai 2013 den Besitzer, Elena und ihr Mann mussten verkaufen. Das Geld reichte nicht mal, um den Bankkredit zu tilgen. Wie es dazu gekommen ist? Dazu Gerd Höhler in seinem Artikel:

Es begann damit, dass Elenas Mann Ende 2011 seinen gutbezahlten Job als stellvertretender Geschäftsführer der Filiale eines großen deutschen Elektronikmarkts in Athen verlor – der Laden wurde dichtgemacht. „Sorry, wir müssen konsolidieren“, erklärte ihm sein deutscher Chef bedauernd. Auf einen Schlag war die Familie ihr Einkommen los. Statt seines Gehalts, das mit Boni und Provisionen in manchen Monaten 4000 Euro netto erreichte, bekam Christos jetzt 482 Euro Arbeitslosengeld. Ende 2012 war es auch damit vorbei. In Griechenland erhält man maximal zwölf Monate Arbeitslosenhilfe. Eine Grundsicherung wie Hartz IV oder Sozialhilfe gibt es nicht. Immerhin fand Elena einen Halbtagsjob als Sachbearbeiterin bei einem Kurierdienst. Nach sechs Monaten kündigte ihr die Firma. Drei Tage später rief der Personalchef an: Sie könne wieder anfangen – aber für 25 Prozent weniger Lohn. Zähneknirschend willigte Elena ein. „Was sollte ich denn machen? Ich hatte keine Wahl: dieser Job oder gar keiner.“

Aber auch viele andere Bereiche des täglichen Lebens sind schwer getroffen worden von der andauernden Krise. Zum Beispiel des Gesundheitswesen:

»Viele Griechen sind nicht mehr krankenversichert. Ärzte arbeiten bis an die Belastungsgrenze und werden schlecht bezahlt. In den Kliniken fehlt es am nötigsten. Die Finanzkrise hat im Gesundheitssystem eine Schneise der Verwüstung hinterlassen«, so Filippos Sacharis, ein in Athen lebender Journalist in einem Gastbeitrag für die Ärzte Zeitung: Im Gesundheitssystem herrscht pures Chaos. Seine Bestandsaufnahme ist erschreckend: Die öffentlichen Krankenhäuser sind schon lange überfüllt. Zudem fehlt es den griechischen Kliniken an allem: Ärzten, Pflegekräften, Arzneimitteln, Verbandmaterial – sogar Toilettenpapier. »50 bis 70 Prozent der Griechen, so wird geschätzt, sind auf die Angebote kostenloser Gesundheitsversorgung angewiesen. Ein Viertel der Gesamtbevölkerung Griechenlands lebt von rund 500 Euro pro Monat, also an der Armutsgrenze.« Er verschweigt aber auch nicht Probleme, die schon vor den Krise im Gesundheitssystem vorhanden waren, nun aber mehrfach problematisch wirken: »Ein großes Problem der griechischen Gesundheitsversorgung hat auch mit der Korruption und den Schmiergeldzahlungen in der Gesundheitsbranche zu tun … „Fakelaki“ sind seit Jahren feste Bestandteile in der Krankenhausversorgung. Manche Ärzte zwingen Patienten, mehrmals vor oder nach Operationen Bestechungsgelder zu zahlen.«

Ein weiteres Beispiel: In der aktuellen Debatte über „die“ Griechen kursieren zahlreiche Artikel, in denen berichtet wird, dass die Griechen sogar höhere Renten beziehen als „die“ Deutschen, was natürlich deren Blutdruck in ziemliche Höhen treibt und die zunehmende Abneigung gegenüber dem Thema Hilfen für Griechenland noch verstärkt. Zu diesem Komplex sei der Artikel Das Märchen von den Luxusrenten von Rainer Hermann empfohlen, der diese Behauptung einer genaueren Examination unterzieht. Gleich am Anfang seines Beitrags bringt der Autor seine Hauptbotschaft auf den Punkt: »Renten in Griechenland funktionieren anders und sind anders aufgebaut als in Deutschland. Sie sind daher auch nicht direkt miteinander vergleichbar. Die Unterschiede sind vielmehr so gravierend, dass gerade nicht behauptet werden kann, Rentnern in Griechenland gehe es heute besser als in Deutschland.« Schauen wir genauer in seine Argumentation:

Ein erster wichtiger Unterschied besteht darin, dass in Griechenland das System der Betriebsrente so gut wie unbekannt ist, was dazu führt, dass dem Griechen lediglich die staatliche Rente bleibt, von der er über die Runden kommen muss.

»Besonders hart trifft es griechische Landwirte. Sie erhalten meist nur eine monatliche „Landwirtschaftsrente“ von 350 Euro, selbst wenn sie mindestens 35 Jahre Beiträge in die Rentenkasse eingezahlt haben. Sie gehören damit zu dem Fünftel der griechischen Rentner, die mit weniger als 500 Euro im Monat auskommen müssen.«

Hermann weist allerdings auch darauf hin: 17 Prozent erhalten eine Rente von 1.500 Euro und mehr.

Man muss wissen, dass in Griechenland die Arbeitslosenhilfe nach zwölf Monaten ausläuft. Das hat Folgewirkungen: »Häufig wird die Arbeitslosigkeit durch eine Frühverrentung kaschiert. Offiziell hat jeder vierte Grieche in den vergangenen Jahren als Folge der Krise seine Arbeit verloren; die meisten von ihnen sind Langzeitarbeitslose, werden als Rentner geführt und belasten nicht eine Arbeitslosenversicherung, sondern die Rentenkasse.«

Viele Renten, erläutert uns Hermann, sind um die Hälfte eingedampft worden. Im öffentlichen Dienst wurden die Pensionsleistungen im Durchschnitt um ein Drittel gekürzt. Man möge sich da einmal bei uns vorstellen.

Hermann beendet seinen Beitrag mit dem Hinweis, »die griechischen Rentner sind nicht in den Genuss der Hilfsprogramme der Troika für Griechenland gekommen.« Die waren primär für das Finanzsystem.

Ein bescheiden gemachter Schluck aus der Pulle – wie die Rentenerhöhung 2014 berechnet wird. Zugleich ein Lehrstück für moderne „Formel-Sozialpolitik“

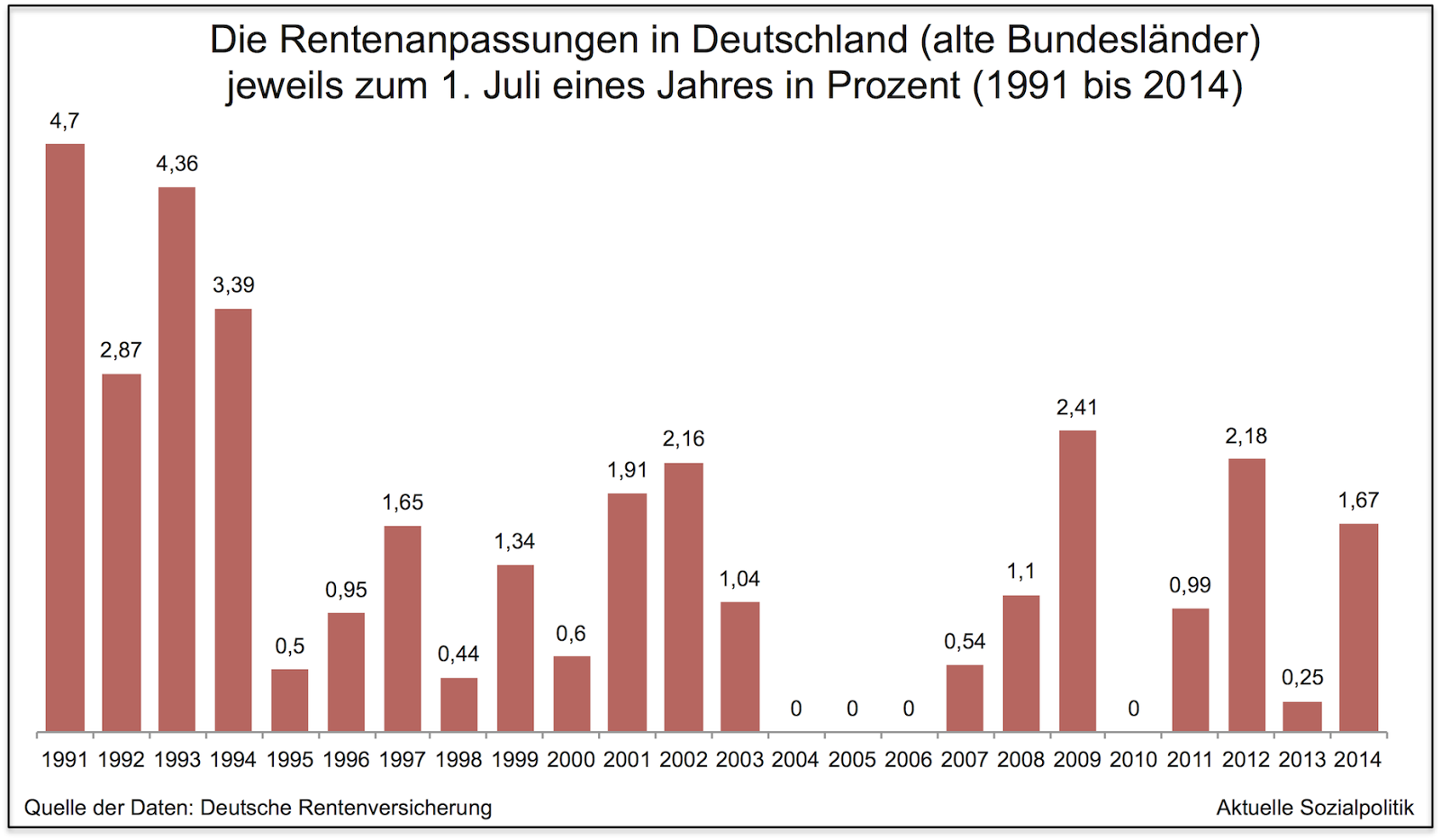

Die Rentner sollen sich freuen – ihre Altersbezüge wurden zum 1. Juli des Jahres angehoben. In den alten Bundesländern gibt es 1,67% mehr auf die Hand, in den neuen Bundesländern sind es sogar 2,36%. Immerhin, denn in den vergangenen Jahren gab es sogar „Nullrunden“ bei der Rentenanpassung, die natürlich in Wirklichkeit „Minusrunden“ sind, denn durch die Inflation haben die nominal nicht erhöhten, aber auch nicht abgesenkten Renten real an Wert verloren. Und auch die Erhöhung von 1,67% würde wie die Butter in der Sonne dahinschmelzen, wenn die Preissteigerungsrate höher liegt. Nun könnte man sich auf die Diskussion über die konkrete Rentenerhöhung kaprizieren, ist das viel zu wenig oder noch akzeptabel, aber das soll hier nicht im Mittelpunkt stehen. Denn eigentlich müsste die Erhöhung deutlich höher ausfallen, wenn man die Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter zugrundelegen würde, wie das früher mal der Fall war, als die Rentner teilhaben sollten an der wirtschaftlichen Entwicklung der Arbeitnehmer: Dann müssten die Renten in Westdeutschland am 1. Juli 2014 eigentlich um 2,2% steigen. Aber schon vor einigen Jahren hat man die Formel, mit der sich die Rentenanpassung berechnen lässt, so erweitert, dass ein kleinerer Betrag als die Lohnentwicklung der Arbeitnehmer herauskommen muss. Nimmt man diese Formel, dann würde sich immer noch in den alten Bundesländern eine Erhöhung von 2,13% ergeben. Aber – wie bereits erwähnt – am Ende werden daraus deutlich weniger, nur 1,67%. Wie schafft man das? Zur Beantwortung dieser Frage lohnt ein Blick in die Untiefen der modernen „Formel-Sozialpolitik“, die einem ganz bestimmten Motto folgt: Wenn man etwas verschleiern will, dann konstruiert man eine Formel, die so kompliziert daherkommt, dass die meisten Akteure sie nicht verstehen (wollen/können) und man legitimatorisch immer auf die scheinbar eindeutigen Rechenergebnisse zurückgreifen kann, die zudem noch die gewünschten Beträge liefern. Und wenn die Formelergebnisse mal nicht passen, erweitert man sie flexibel um eine weitere Komponente.

Dabei ist die eigentliche „Rentenformel“ von erstaunlicher Schlichtheit und Transparenz. Wenn man berechnen will, wie hoch die monatliche Brutto-Rente ist, dann greift man zu dieser multiplikativen Verknüpfung:

Monatsrente (in Euro) = EP x ZF x RF x aR

oder ausformuliert:

Monatsrente (in Euro) = Entgeltpunkte x Zugangsfaktor x Rentenartfaktor x aktueller Rentenwert

Die Entschlüsselung ist relativ simpel: Die Entgeltpunkte geben das Arbeitsleben des Versicherten wider. Beispiel: Wenn man ein Jahr lang gearbeitet hat und in dieser Zeit genau das durchschnittliche Arbeitseinkommen der in der gesetzlichen Rentenversicherung erfassten Arbeitnehmer verdient hat, dann bekommt man einen Entgeltpunkt gutgeschrieben. Sollte man in dieser Zeit deutlich weniger verdient haben als der Durchschnitt der Arbeitnehmer, dann verringert sich der entsprechende Wert für dieses Jahr, beispielsweise auf 0,6.

Der Zugangsfaktor ist dann genau 1,0, wenn man mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter sein Erwerbsarbeitsleben beendet. Geht man früher in die Rente, dann werden hier die Abschläge abgebildet.

Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgeltpunkte bei Renten wegen Alters 1,0. Bei großen Witwen- beziehungsweise Witwerrenten steht hier 0,6 beziehungsweise 0,55.

Der aktuelle Rentenwert ist der Betrag, der einer monatlichen Rente aus Beiträgen eines Durchschnittsverdieners für ein Jahr entspricht. Er wird durch die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrats jeweils am 1.7. eines Jahres festgelegt.

Wenn man jetzt den aktuellen Rentenwert kennt, dann ist man ohne Probleme in der Lage, die Brutto-Monatsrente des so genannten „Eckrentners“ zu berechnen. Bei dem „Eckrentner“ handelt es sich um diese Kunstfigur des deutschen Rentenrechts, bei der man davon ausgeht, dass sie 45 Jahre lang ohne irgendeine Unterbrechung immer Rentenbeiträge gezahlt hat, in Höhe des durchschnittlichen Arbeitseinkommens der Versicherten und die regulär mit dem gesetzlichen Renteneintrittsalter aus dem Erwerbsleben ausscheidet. Wenn man diese Bedingung erfüllt – wovon natürlich viele Menschen nur träumen können in der Realität, in der sie leben –, dann ergibt sich die folgende Brutto-Monatsrente:

45 x 1,0 x 1,0 x 28,14 € = 1.266,30 Euro

Bei den 28,14 € handelt es sich um den aktuellen Rentenwert für die alten Bundesländer für den Zeitraum von Juli 2013 bis Juli 2014. Von der sich hier ergebenden Brutto-Monatsrente in Höhe von 1266,30 € muss der Rentner dann noch die Beiträge an die Kranken- und Pflegeversicherung sowie unter Umständen eine (in den kommenden Jahren ansteigende) Versteuerung abführen. Mit so einem Betrag kann man keine großen Sprünge machen – und wie gesagt, es handelt sich hier um die Rente einer Person, die 45 Jahre lang immer im Durchschnitt verdient und Beiträge gezahlt hat. Da es aber bekanntlicherweise viele Menschen gibt, die weniger oder deutlich weniger als das Durchschnittseinkommen zur Verfügung haben, kann man sich vorstellen, dass diese Personen nur sehr niedrige Renten werden erreichen könnten aufgrund der hier in der Formel enthaltenen Systematik.

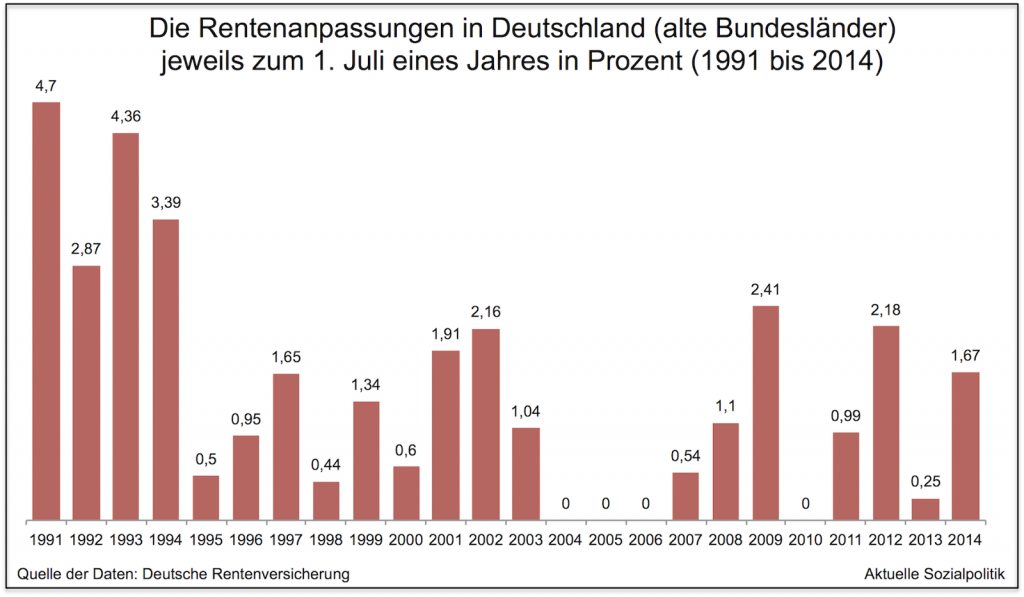

Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, also der Rentenanpassung, die jedes Jahr zum 1. Juli durchgeführt wird. Die Rentenanpassung bezieht sich auf den aktuellen Rentenwert in der dargestellten Rentenformel. Wenn dieser Betrag erhöht wird, dann steigen natürlich die Renten, da die einzelnen Bestandteile wie beispielsweise die Entgeltpunkte mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert werden. Wie aber berechnet man nun die Veränderung des aktuellen Rentenwerts? Auch dafür gibt es eine Formel, aber diese Formel kommt weitaus komplizierter daher wie die normale Rentenformel. Schauen wir uns die Rentenanpassungsformel genauer an (vgl. hierzu die hervorragende und detailgenaue Aufarbeitung bei Johannes Steffen: Rentenanpassung 2014, Bremen, 31.03.2014, die folgenden Abbildungen sind dieser Ausarbeitung entnommen):

Ganz offensichtlich wird der bisherige, anzupassende aktuelle Rentenwert (also bis zum 1. Juli 2014 waren das die 28,14 € in den alten Bundesländern) gewichtet mit drei Faktoren: Dem „Entgeltfaktor“, dem „Riester-Faktor“ und dem „Nachhaltigkeitsfaktor“.

Zum „Entgeltfaktor“: Die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer sind im Jahr 2013 gegenüber dem Jahr 2012 um 2,18 Prozent in den alten Bundesländern gestiegen. Aber: Dieser Wert enthält sämtliche Entgeltbestandteile – so vor allem auch nicht beitragspflichtige Entgeltteile oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze oder Entgeltbestandteile, die beitragsfrei in eine Anwartschaft auf betriebliche Altersversorgung umgewandelt wurden, wie Steffen ausführt. Und weiter: »Seit dem Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz legt § 68 Abs. 2 SGB VI fest, dass die Entgeltentwicklung die Veränderung der beitragspflichtigen Entgelte widerspiegeln muss. Hintergrund: Die beitragspflichtigen Entgelte haben sich in der Vergangenheit meist schwächer entwickelt als die VGR-Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer.« Was bildet der Teil „Entgeltfaktor“ der Anpassungsformel nun im Ergebnis ab? Wenn der Gewichtungsfaktor größer als Eins ist, die beitragspflichtigen Entgelte also schwächer gestiegen sind als die Löhne und Gehälter insgesamt, dann wird Entgeltfaktor der Anpassungsformel damit gesenkt und kann seine „dämpfende“ Wirkung entfalten. Beispiel: Im Jahr 2012 sind die beitragspflichtigen Entgelte im Westen mit einem Zuwachs von 2,36 Prozent schwächer gestiegen als die Löhne und Gehälter insgesamt (3,17 Prozent).

Zum „Riester-Faktor“: Der in der Anpassungsformel zu berücksichtigende Altersvorsorgeanteil (AVA) beträgt seit 2012 4,0 Prozent. Damit bildet man die Absenkung des gesetzlichen Rentenniveaus in Verbindung mit der Einführung der staatlich geförderten „Riester-Rente“ ab, denn die soll ja die Ausfälle durch die Rentenniveauabsenkung kompensieren durch staatlich geförderte private Alterssicherungsverträge, die allerdings nicht obligatorisch ausgestaltet worden sind. Vor allem die mittleren und höheren Einkommen haben die staatliche Förderung in den vergangenen Jahren sicherlich sehr gerne mitgenommen, obgleich sie auch ansonsten gespart hätten. Aber die unteren Einkommensgruppen hingegen, bei denen entsprechende Sparanstrengungen sinnvoll wären angesichts der Bedeutung der Kürzungen beim Rentenniveau, sind kaum vertreten im Bereich der privaten Altersvorsorge und noch weniger im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge.

Zum „Nachhaltigkeitsfaktor“: Der Wert des Nachhaltigkeitsfaktors wird bestimmt durch die Entwicklung des Rentnerquotienten sowie den mit einem Wert von 0,25 vorgegebenen Parameter Alpha. Der Rentnerquotient drückt das rechnerische Verhältnis zwischen Rentnern und Beitragszahlern aus. Das bedeutet, wenn die Zahl der Beitragszahler sinkt die Zahl der Rentner steigt, dann kann man durch diese Formelkomponente diesen Effekt weitergeben, so dass eine die Rentenanpassung senkende Wirkung eintritt.

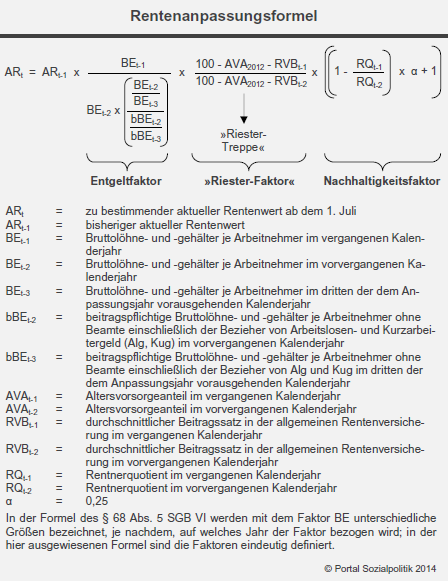

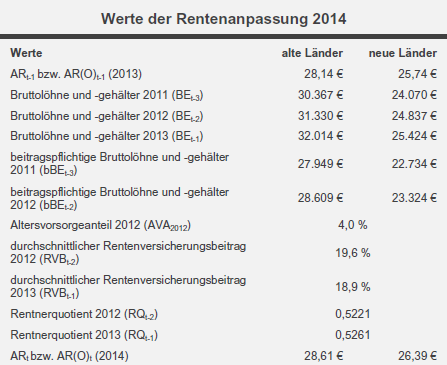

Mit den Werten der Rentenanpassung kann man nun die Rentenanpassungsformel bestücken.

aRneu = 28,14 Euro x „Entgeltfaktor“ x „Riester-Faktor“ x „Nachhaltigkeitsfaktor“

aRneu = 28,14 Euro x 1,0138 x 1,0092 x 0,9981 = 28,74 Euro

Da wir richtig gerechnet haben, kommt auch Johannes Steffen auf den Wert von + 2,13% für die eigentliche Rentenanpassung in den alten Bundesländern. Am Ende seines Textes findet sich dann die – selbst für Experten schwer verdauliche – Auflösung, wie man aus +2,13% zu nur noch +1,67% kommt: Denn neben dem „Entgeltfaktor“, dem „Riester-Faktor“ und dem „Nachhaltigkeitsfaktor“ gibt es noch einen weiteren Faktor – den „Nachholfaktor“:

Die eigentlich anfallende Erhöhung der Renten im Westen um +2,13% entspricht einem Anpassungsfaktor von 1,0213. »Tatsächlich fällt der Anpassungssatz im Westen aber niedriger aus – verantwortlich hierfür ist der »Nachholfaktor« oder Ausgleichsbedarf aufgrund von in der Vergangenheit wegen der Schutzklausel unterbliebener Anpassungsdämpfungen (nicht realisierte nominale Rentenkürzungen).« Anders formuliert: In den vergangenen Jahren hätten die nominalen Renten sogar gekürzt werden müssen aufgrund der Konstruktionslogik der Rentenanpassungsformel, nach der beispielsweise Rentenbeitragssatzsteigerungen oder zurückbleibende Löhne und Gehälter an die Rentner weitergegeben werden müssen. Das hat man aber aus politisch-psychologischen Gründen den Rentnern (immerhin alles potenzielle und tatsächliche Wähler) nicht zumuten wollen, also hat man damals auf eigentlich sich ergebende Kürzungen verzichtet, zugleich aber einen Mechanismus konstruiert, mit dem man das später schrittweise nachholen kann. Und das wirkt sich jetzt handfest aus, indem die Anpassung heute niedriger ausfällt, als sie eigentlich ausfallen müsste. Alles klar? Jetzt brauchen wir wieder Daten, die uns Steffen liefert: Der »Ausgleichsbedarf beträgt zum 30. Juni 2014 in den alten Ländern 0,9954 und entspricht damit einer noch nachzuholenden Anpassungsdämpfung von 0,46 Prozentpunkten.« Und jetzt wird es richtig anstrengend: Solange der Ausgleichsbedarf kleiner als 1,0000 ist, ist der bisherige aktuelle Rentenwert (ARt-1) mit dem hälftigen Anpassungsfaktor zu multiplizieren; der hälftige Anpassungsfaktor 2014 beträgt [(1,0213 – 1) / 2] + 1 = 1,0107. Weiterhin ist in einem solchen Fall zu prüfen, ob nach Anwendung des hälftigen Anpassungsfaktors der neu zu bestimmende Ausgleichsbedarf den Wert von 1,0000 übersteigt: 0,9954 x 1,0107 = 1,0061. Da dies der Fall ist, wird der AR (2014) ermittelt, indem der AR (2013) mit dem Faktor vervielfältigt wird, der sich aus der Multiplikation des bisherigen Ausgleichsbedarfs mit dem Anpassungsfaktor (1,0213) ergibt:

AR (2014) = AR (2013) x 0,9954 x 1,0213

AR (2014) = 28,14 Euro x 1,0166

AR (2014) = 28,61 Euro.

Und 28,61 Euro sind nun mal definitiv weniger als die eigentlich anzuwendenden 28,74 Euro. Deshalb gibt es für die Lebendrentner eben nicht +2,13%, sondern nur +1,67%.

Alles klar?

Rente mit 63 (für einige) in Zeiten der Rente mit 67 bei uns, die Rente mit 72 möglicherweise in den Niederlanden und in China streiken die Arbeiter für irgendeine Rente

In diesen sozialpolitisch wieder einmal bewegten Tagen kreist die Debatte neben dem anstehenden gesetzlichen, mehr oder weniger flächendeckenden Mindestlohn in Deutschland vor allem um das Rentenpaket der Großen Koalition und dabei vor allem um die „Rente mit 63“, die heftige Kontroversen auslöst. Zuweilen muss man den Eindruck bekommen, wir werden konfrontiert mit der unseligen Formel „Mindestlohn von 8,50 Euro + abschlagsfreie Rente mit 63 = Untergang des deutschen Wirtschaftssystems“. In dieser Gemengelage hat sich sogar über die scheinbar ansonsten themenarmen Osterfeiertage ein EU-Kommissar namens Oettinger zu Wort gemeldet mit dem Hinweis, eigentlich bräuchte man in Deutschland die Rente mit 70. Da liegt die Frage nahe: Bietet jemand mehr? Geht da noch was? Unabhängig von der Feststellung, dass man die tatsächlichen oder auch nur angeblichen Rentenprobleme konsequent lösen könnte, wenn alle so lange arbeiten, bis sie in die Kiste fallen, betreten nun scheinbar die Niederländer die Bühne, um sich als Meistbietende zu platzieren: In Rente mit 72, so ist ein Artikel von Gert-Jan Dennekamp überschrieben.

Bevor wir zu den 72 Jahren kommen, einige wenige kursorische Hinweise auf die Besonderheiten des Alterssicherungssystems in den Niederlande (für eine genauere Darstellung vgl. ausführlicher Das niederländische Rentensystem Eine Übersicht über die wichtigsten Aspekte): Dort gibt es eine Basisrente für alle. Unabhängig von Löhnen und eingezahlten Beiträgen. Es gibt eine wichtige Voraussetzung für den Bezug der Basisrente: Man muss 50 Jahre in den Niederlanden gelebt haben. Das “Algemene Ouderdomswet” (AOW) ist ein Basiseinkommen und seine Höhe ist an den gesetzlichen Mindestlohn gekoppelt. Verheiratete und gleichgestellte unverheiratet Lebenspartner erhalten 50% des Mindestlohns (ca. 700 Euro Brutto im Monat). Alleinstehende erhalten mehr, nämlich 70% des Mindestlohns (ca. 1.000 Euro Brutto im Monat). Auch Personen, die nicht arbeiten, erwerben im Laufe der Jahre einen Anspruch auf die Basisrente. Diese erste Säule des niederländischen Rentensystems wird im Umlageverfahren von den Berufstätigen finanziert, hinzu kommen allgemeine Steuermittel.

Die zweite Säule besteht aus der kollektiven betrieblichen Altersversorgung. Diese Form der Altersversorgung kann bei einem Pensionsfonds oder bei einer Versicherung untergebracht sein. In den Niederlanden sind Pensionsfonds rechtlich und finanziell von den Unternehmen getrennt. Die meisten Rentengelder werden von Pensionsfonds verwaltet. Diese zweite Säule basiert auf der Kapitaldeckung. In den Niederlanden gibt es drei Arten von Pensionsfonds: Branchenpensionsfonds (für eine gesamte Branche, zum Beispiel Beamte, Bau, Gaststätten oder Einzelhandel), Unternehmenspensionsfonds (für ein einzelnes Unternehmen oder einen Konzern) und Pensionsfonds für Freiberufler, wie zum Beispiel medizinische Fachkräfte oder Zahnärzte. Wichtig zu wissen: Pensionsfonds sind nicht gewinnorientiert. Es handelt sich um Stiftungen, die als eigenständige juristische Person nicht zu einem Unternehmen gehören. Die Verwaltungskosten der Pensionsfonds und en Niederlanden wurden mit niedrigen 3,5% angegeben – man muss diese Werte sehen im Vergleich zu den Lebensversicherungen, die individuelle Leibrentenversicherungen anbieten. Für diese wurden durchschnittliche Kosten (zu denen bei den Versicherungen auch die typischerweise anfallenden erheblichen Marketingkosten sowie die Gewinnspannen gehören) von 25,7% ausgewiesen, die dann natürlich nicht für den Aufbau von Rentenansprüchen der Versicherten zur Verfügung stehen können. Mehr als 90% der Arbeitnehmer sind Mitglied eines Pensionsfonds. Auch in den Niederlanden gibt es eine dritte Säule, die individuellen Rentenprodukte, mit denen man sich – teilweise steuerlich gefördert – eine Zusatzrente aufbauen kann.

Jetzt wieder zurück zu den 72 Jahren: Die demografische Entwicklung belastet auch die Pensionsfonds. Für die zu erwartenden zusätzlichen Rentenjahre aufgrund der Erhöhung der Lebenserwartung haben die Arbeitnehmer bislang keine zusätzlichen Prämien gezahlt.

»Vor einigen Jahren haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer deshalb beschlossen, das Alter, ab dem die Beschäftigten ihre Zusatzrente ausgezahlt bekommen, automatisch an die steigende Lebenserwartung zu knüpfen.

Die damalige liberal-konservative Regierung hat diesen Plan aufgenommen. Das Parlament beschloss vor knapp zwei Jahren, dass das Rentenalter von bislang 65 Jahren auf 66 Jahre im Jahr 2019 und 67 im Jahr 2023 steigt. Die aktuelle Regierung, an der neben den Rechtsliberalen auch die sozialdemokratische Partei der Arbeit beteiligt ist, will das ganze nun beschleunigen. Schon 2021 soll das Renteneintrittsalter bei 67 Jahren liegen.

Aber damit noch nicht genug: Sollte die durchschnittliche Lebenserwartung wie erwartet zunehmen, soll auch das Renteneintrittsalter über 67 hinaus angehoben werden. Für einen jungen Niederländer, der heute 25 Jahre alt ist, könnte das bedeuten, dass er bis zum 72. Lebensjahr arbeiten muss«, so Dennekamp in seinem Artikel.

Dass die Pensionsfonds seit einigen Jahren in Schwierigkeiten sind, hat aber nicht nur damit zu tun, dass zu wenige Prämien eingezahlt und den Rentnern zu viel Rente versprochen wurde. Pensionsfonds gerieten im Zuge der Finanz- und Eurokrise in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Ihre Reserven verdampften – ein Aspekt, der erneut auf ein besonderes Grundrisiko kapitalgedeckter Systeme verweist.

Angeblich würde die Mehrheit der Niederländer mittlerweile die Pläne hinsichtlich der Rente mit 67 akzeptieren, nicht aber den nun in Aussicht gestellten weiteren Anstieg.

Die Debatte über die Rente mit 67 und die dahingehend vorgenommenen Weichenstellungen haben ihre Spuren in den Zahlen des Renteneintrittsalters hinterlassen:

»Fast die Hälfte aller neuen Rentner der vergangenen Jahre waren mehr als 65 Jahre alt. Im Schnitt gingen die Niederländer mit 63,9 Jahren in Rente. Zum Vergleich: In Deutschland gehen Männer im Schnitt mit 61,2 Jahren und Frauen mit 60,8 Jahren in Rente.«

So weit ein Lagebericht aus dem Nachbarland. Und China? Was hat China in der Rentendebatte verloren? Dazu gibt es einen interessanten Blog-Beitrag von Felix Lee: China hat ein riesiges Rentenproblem. Er weist darauf hin, dass lange Zeit an irgendeine institutionelle Altersversorgung gar nicht zu denken war: Als ab den frühen neunziger Jahren Millionen von jungen Chinesinnen und Chinesen vom Land in die Industrieregionen der südchinesischen Provinz Guangdong zogen, ging es nur um die laufenden Einkommen, die Menschen bekamen wenige Hundert Yuan im Monat, umgerechnet unter 50 Euro.

»Die Löhne der Wanderarbeiter in der Region sind inzwischen zwar gestiegen auf inzwischen mehrere Hundert Euro im Monat. Die Fabrikarbeiter sind zugleich aber auch älter geworden. Lag ihr Durchschnittsalter zu Beginn der neunziger Jahre noch bei unter 20 Jahre, haben viele von ihnen nun das 50. oder 60. Lebensjahr erreicht,«, schreibt Lee in seinem Beitrag.

»Eine ausreichende Sozial- und Altersversorgung bietet ihnen die Mehrzahl der Unternehmer trotz eindeutig staatlicher Vorgaben jedoch nicht. Das ist der Grund, warum Zehntausende Fabrikarbeiter beim weltgrößten Zulieferer für Schuh- und Sportartikel Yue Yuen Industrial seit drei Wochen streiken … Bei Yue Yuen arbeiten etwa 40.000 Menschen. Das Unternehmen beliefert neben Adidas unter anderem auch Puma, Nike und Timberland. Vergangenes Jahr wurden nach Firmenangaben etwa 300 Millionen Paar Schuhe hergestellt … Der Arbeitsausstand bei Yue Yuen ist der größte und am längsten andauernde Arbeiterprotest in China seit Langem … Doch das Problem ist nicht auf Yue Yuen beschränkt und es zeigt einen wunden Punkt im rudimentären chinesischen Sozialsystem. Die erste Generation der Wanderarbeiter, die China zur prosperierenden Werkbank der Welt machte, steht mittlerweile vor dem Ruhestand. Für Millionen von ihnen sind jedoch die Rententöpfe leer. Arbeitsmarktexperten weisen seit einigen Jahren darauf hin, dass Unterfinanzierung der Sozialfonds durch die Betriebe ein Problem ist, das sozialen Zündstoff birgt.«

Allein in diesem Jahr gab es nach Angaben der Arbeiterrechte-Organisation China Labour Bulletin bislang fast ein Drittel mehr Streiks als vor Jahresfrist. Dies ist der stärkste Zuwachs seit der globalen Finanzkrise. Ein spannender Nebenaspekt: Die Zentralregierung in Peking scheint derzeit die Proteste laufen zu lassen. Felix Lees Erklärungsansatz: »Über viele Jahre war es der Regierung nicht gelungen, die arbeitsrechtlichen Bestimmungen gegenüber den Unternehmern durchzusetzen. Der Protest soll es nun offenbar richten.«

Wenn Ökonomen „Kinder an die Macht“ fordern, dann sind Fragen angebracht. Vor allem, wenn es um eine angebliche „Diktatur der Rentner“ geht

Viele kennen und mögen den Song „Kinder an die Macht“ von Herbert Grönemeyer. Darin findet man den Passus „Gebt den Kindern das Kommando, sie berechnen nicht, was sie tun“. Das berührt bei vielen eine sehr deutsche, also idealistische Vorstellung von „unschuldigen“ Kindern, mithin ein Gegenbild zum Typus des angeblich immer nur eigennutzmaximierenden Politikers. Zugleich haben wir seit langem in Deutschland eine doppelt funktionalisierende Sichtweise auf Kinder und Jugendliche, die sich aus einem ökonomischen und sozialpolitische Denken speist: Zum einen die Konzeptualisierung des „Nachwuchses“ im so genannten „Generationenvertrag“ und damit die Funktion der Kinder als Rückgrat des Alterssicherungssystems, zum anderen wird beklagt, dass die Interessen der nachwachsenden Generation in der politischen Arena zu wenig Berücksichtigung finden, da sie keine Stimmenrelevanz aufgrund des fehlenden Wahlrechts haben und deshalb die Parteien ihre Agenda ausrichten werden auf die Interessen der Wahlberechtigten – und wenn die aufgrund des demografischen Wandels immer älter werden, dann führt das in dieser Argumentationslinie zu einer noch schwächeren Berücksichtigung der Interessen der Jüngeren. Aber die – scheinbare – Lösung für dieses Problem liegt auf dem Tisch: Die Kinder und Jugendlichen müssen zu einem relevanten Faktor im Parteienstaat gemacht werden, in dem man ihnen das Wahlrecht gibt. Schauen wir genauer auf diesen Vorschlag.

Thomas Straubhaar ist Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) sowie Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale Wirtschaftsbeziehungen, an der Universität Hamburg. In einem aktuellen Beitrag für die Tageszeitung DIE WELT führt er aus: »Die Rentenpolitik der Regierung macht deutlich: Schon heute lässt sich in Deutschland gegen die Macht der Senioren keine Politik mehr machen.« Diese Wahrnehmung gipfelt in der Überschrift seines Beitrags: „Deutschland verkommt zur Diktatur der Rentner„. Er wirft der schwarz-roten Koalition vor, sie sei »auf einen Schmusekurs mit den Senioren eingeschwenkt«. Das rote Tuch für den gebürtigen Schweizer Straubhaar ist die „Rente mit 63“, denn die »verdeutlicht mit einer kaum zu vertuschenden Arroganz, bei wem in Deutschland die Macht liegt: den Älteren, deren politisches Übergewicht zunehmend dramatischer wird.« Straubhaar sieht im wahrsten Sinne des Wortes grau:

»Wahlsiege und Mehrheiten gibt es nur noch mit und nicht mehr ohne Zustimmung der Senioren. Wer das verkennt, hat in alternden Demokratien keine politische Überlebenschance. Er wird vom lauten, oft schrillen, manchmal gar gehässigen Protest der Grauhaarigen aus dem Amte gemobbt.«

Wenig wissenschaftlich, sondern wenn überhaupt feuilletonistisch daherkommend geht es bei Straubhaar weiter im Reigen der schlichten Gemütern durchaus eingängigen Behauptungen:

»Das Diktat der Alten wird die Richtung der deutschen Politik verändern. Verharren wird vor Verändern kommen. Gegenwart wird wichtiger als Zukunft. Die Lebensqualität der heutigen Generation bestimmt das Tun und nicht die Interessen der Kindeskinder. Eine älter werdende Bevölkerung … hat kürzere Zeithorizonte und will den Status quo eher bewahren als an neue Realitäten anpassen.«

Das klingt prima facie für viele eilige Leser sicher nicht unplausibel. Und einmal in Fahrt steigert sich Straubhaar so richtig hinein in seine eigene Argumentationslinie und legt semantisch noch eine Schippe drauf:

»Mit jedem Tag steigt das Medianalter weiter an, und die politischen Gewichte verschieben sich noch stärker zugunsten der älteren Bevölkerung. Je länger gewartet wird, sich dem Diktat der Alten zu widersetzen, umso schwieriger wird es für die junge Generation und ihre Kindeskinder werden, die Machtübernahme durch die Senioren zu verhindern.«

„Diktat der Alten“, „Machtübernahme durch die Senioren“ – starke Behauptungen. Aber sind sie auch belegt? Oder vielleicht eher ein in den öffentlichen Raum gestelltes Gefühl? In dem Artikel werden sie als quasi unumstößliche Gewissheiten verkauft. Was sie aber nicht sind. Doch bevor dieser kritische Einwand fundiert wird mit einem Blick auf das, was wir derzeit (nicht) wissen, soll zuerst noch der Lösungsansatz des Herrn Straubhaar entfaltet werden:

»Um die Jungen gegen eine Diktatur der Alten zu schützen, sollten Kinder das aktive Wahl- und Stimmrecht erhalten. Für unter 18-Jährige müssten Eltern oder Sorgerechtsvertreter die politischen Interessen ihrer Zöglinge bis zu deren politischer Volljährigkeit wahrnehmen können. Das tun sie als Erziehungsberechtigte ja sowieso in allen anderen Bereichen.«

Das ist nun kein neuer Vorschlag, sondern das hier propagierte „Familienwahlrecht“ wird schon seit Jahren immer wieder von unterschiedlichen Akteuren gefordert: Im Jahr 2008 haben 46 Bundestagsabgeordnete im deutschen Bundestag den Antrag für ein Wahlrecht von Geburt an eingebracht (vgl. „Der Zukunft eine Stimme geben – Für ein Wahlrecht von Geburt an“, Bundestags-Drucksache 16/9868 vom 27.06.2008). Auch die Stiftung für die Rechte der zukünftigen Generationen (SRZG) macht sich seit langem für ein Wahlrecht ohne Altersgrenze stark.

Hinsichtlich einer kritischen Bewertung der Ausführungen von Thomas Straubhaar müssen zwei seiner zentralen Argumentationslinien beleuchtet werden:

- Zum einen die Behauptung, dass die älteren Menschen, die ohne Zweifel immer stärker an Wahlgewicht gewinnen aufgrund der demografischen Entwicklung, bei ihrer Wahlentscheidung überwiegend oder gar ausschließlich die eigenen Interessen durchzusetzen versuchen, was – wenn es so wäre – bei den politischen Parteien gleichsam zwangsläufig den Impuls auslösen muss, sich an diesen Interessen auszurichten.

- Zum anderen muss das Argument geprüft werden, dass ein Familienwahlrecht, bei dem die Erziehungsberechtigten der Kinder und Jugendlichen stellvertretend die Wahlentscheidung ausüben können, im Ergebnis dazu führt, dass die Interessen der Kinder und Jugendlichen in der faktischen Wahlentscheidung auch zum Ausdruck gebracht werden.

1.) Auch wenn es für viele auf den ersten Blick durchaus plausibel erscheint, dass die älteren Wähler ihre eigenen Interessen in den Mittelpunkt ihrer Wahlentscheidung rücken, so kann man bereits ohne Rückgriff auf empirische Studien aus der Wahlforschung die Auffassung vertreten, dass die letztendliche Wahlentscheidung ein höchst komplexer Vorgang ist, bei der ganz unterschiedliche Zielsysteme miteinander austariert werden müssen. Man könnte zugespitzt formuliert die Gegenthese aufstellen, das zumindestens die älteren Wähler, die eigene Kinder haben, bei ihrer persönlichen Wahlentscheidung ganz besonders auf die Interessen der Jüngeren achten werden. Wenn also beispielsweise Großeltern an ihren eigenen Töchtern bzw. Schwiegertöchtern mitbekommen, mit welchen vielfältigen Problemen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie hierzulande junge Frauen konfrontiert sind, wenn sie Kinder bekommen, dann kann gerade das dazu führen, dass sie Parteien wählen, die sich explizit für eine Verbesserung dieser Situation einsetzen und beispielsweise erhebliche Investitionen in den Ausbau der Kindertagesbetreuung in ihrem Programm vertreten.

Man kann auch einen Blick werfen in die Befunde der Wahlforschung – und die geben uns zahlreiche Hinweise darauf, dass es die bei Straubhaar unterstellte eindimensionale Bindung der Älteren an deren (vermeintlichen) Interessen, die als gegen die Jüngeren gerichtet behauptet werden, so nicht gibt. Als ein Beispiel von vielen sei hier die Publikation von Sabine Pokorny: Mit 60 Jahren fängt das Wählen an. Das Wahlverhalten der älteren Generation, St.Augustin 2013, herausgegriffen. Dort findet man am Beispiel eines Vergleichs der Wahlentscheidungen für Unionsparteien und Grüne den folgenden Hinweis:

»Die stärkere Affinität älterer Wähler zu den Unionsparteien führt … nicht dazu, dass die Zugewinne bei den Älteren überproportional ausfallen. Gleichzeitig verzeichnen die Grünen keine überdurchschnittlichen Verluste bei den Senioren. Stattdessen profitieren die Parteien in allen Altersgruppen gleichermaßen von einer ihnen gewogenen Stimmung. Umgekehrt verlieren sie in allen Gruppen etwa gleich stark, wenn sich die Stimmung dreht« (S. 44).

Und weiter:

»… legen die Analysen nahe, dass das Alter nicht der entscheidende Faktor für das Wahlverhalten ist. Wenn eine Partei Stimmen hinzugewinnen möchte, kann sie das nur, indem sie alle Altersgruppen anspricht. Denn eine positive Wahrnehmung der Partei oder des Kandidaten wirkt sich unabhängig vom Alter auf alle Wähler aus« (S. 45).

Allein dieses eine Beispiel verdeutlicht, dass man vorsichtig sein sollte, wenn man „Alter“ als eigenständige Kategorie konzeptualisiert. Dagegen sprechen gute und gewichtige Argumente. „Alter“ ist eine mehr als heterogene Kategorie und zahlreiche Unterschiede, die es schon bei den Jüngeren gibt und die durch Bildung, politische Partizipationserfahrungen im bisherigen Leben, Einkommens- und Vermögenslage usw. determiniert werden, haben eine sehr starken Einfluss auf Parteipräferenzen und Wahlbeteiligung. Das prolongiert sich dann in die höheren Altersgruppen. Vgl. dazu z.B. auch die Analyse von Thomas Petersen et al.: Politische Partizipation und Demokratiezufriedenheit vor der Bundestagswahl 2013, Gütersloh 2013.

2.) Bleibt der Vorschlag, ein „Familienwahlrecht“ einzuführen, um die Machtverhältnisse auf dem „Wählerstimmen-Markt“ zu verschieben zugunsten der jüngeren Menschen. Ein flüchtiger Blick auf die Zahlen gibt diesem Ansatz eine gewisse Attraktivität: 2013 waren nach Schätzungen des Bundeswahlleiters mehr als 20 Millionen Wahlberechtigte über 60 Jahre, aber nur etwa zehn Millionen Wahlberechtigte waren unter 30 Jahre. Hinzu kommt, dass unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Wahlbeteiligung von Jüngeren und Älteren die älteren Wähler bereits bei der letzten Bundestagswahl die strukturelle Wählermehrheit hatten.

Man könnte jetzt in die Details eines möglichen Familienwahlrechts einsteigen, dann würden sich zahlreiche Fragen aufdrängen: Was passiert eigentlich bei der Stellvertretungsregelung, also die Erziehungsberechtigten können das Wahlrecht für ihre Kinder wahrnehmen, wenn sich beide nicht einig sind? Die Mutter will Partei A, der Vater hingegen Partei B wählen? Man könnte jetzt noch zahlreiche weitere Fallkonstellationen ausbreiten und vertiefen.

Aber hier soll abschließend eher eine grundsätzlich skeptisch stimmende Frage aufgeworfen werden: Wer sagt denn, dass die Eltern im Interesse der Jüngeren abstimmen werden? Und vorgelagert zu dieser Frage: Wer bestimmt denn, was „die“ Interessen der Jüngeren sind? Straubhaar sieht die aktuell im Entstehen befindliche „Rente mit 63“ als eine die Interessen der Jüngeren verletzende Maßnahme an. Aber warum eigentlich? Und ist es nicht bezeichnend, dass er die ebenfalls vor der Einführung stehende „Mütterrente“ von ihm gar nicht erwähnt wird, obgleich damit ganz erhebliche Kosten verbunden sind, die – von vielen Seiten kritisiert – nicht aus Steuermitteln, sondern aus Beitragsmitteln finanziert werden wird? Fragen über Fragen.

Nun wirklich abschließend und nur als Anregung zum Weiterdenken gedacht: Wenn man der inneren Logik folgt, dass man die Familien über das vorgeschlagene Familienwahlrecht mit einem stärkeren Gewicht gegenüber den Älteren (und den Kinderlosen) ausstattet, damit deren scheinbar berechtigten Interessen stärker berücksichtigt werden müssen von den Parteien (so die Hoffnung) – wer kann denn grundsätzlich dem Argument widersprechen, dass wir möglicherweise in eine „Diktatur der von staatlichen Transferleistungen abhängigen Menschen“ hineinrutschen und dass diejenigen, die die Mittel erwirtschaften müssen, um diese Leistungen finanzieren zu können, eigentlich ein stärkeres Gewicht bei Wahlen bekommen sollten, damit die Parteien sich nicht – institutionenegoistisch völlig rational – bei ihren Plänen und Programmen immer stärker an denen ausrichten, die mehr Transferleistungen haben möchten? Eine „Leistungsträgerwahlrecht“ also? Nur mal so als Gedanke.