Das ist wieder mal ein Beispiel für eine selten dämliche Überschrift, die man in der Zeitung, hinter der angeblich lauter kluge Köpfe stecken, lesen musste: Union schmiert Zuckerbrot für Arbeitslose, so ist ein Artikel in der FAZ überschrieben. Dabei geht es in Wirklichkeit um eine ernste und wichtige Angelegenheit, für hunderttausende Menschen, die teilweise seit vielen Jahren in der Langzeitarbeitslosigkeit einzementiert und damit oftmals gesellschaftlich exkludiert sind. Für viele wird es unter den herrschenden Rahmenbedingungen eines fatalen Zusammenspiels einer restriktiv ausgestalteten Arbeitsmarktpolitik vor allem im Förderrecht, einer seit 2011 auf dem Sinkflug befindlichen Ausstattung des Eingliederungstitels (also der für Förderaktivitäten zur Verfügung stehenden Geldmittel) und dies gerade im Bereich der öffentlich geförderten Beschäftigung, einer teilweisen Ausrichtung des Vermittlungs- und Eingliederungshandelns auf „quick and dirty“-Aktivitäten, zugleich aber auch flächendeckend wegrationalisierten Einfacharbeitsplätzen und natürlich bei nicht wenigen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen Menschen auch individuelle Hemmnisse, die zu einem dauerhaften Ausschluss vom Arbeitsmarkt beitragen, so gut wie keine realistischen Perspektiven auf eine mittel- oder langfristige Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt geben.

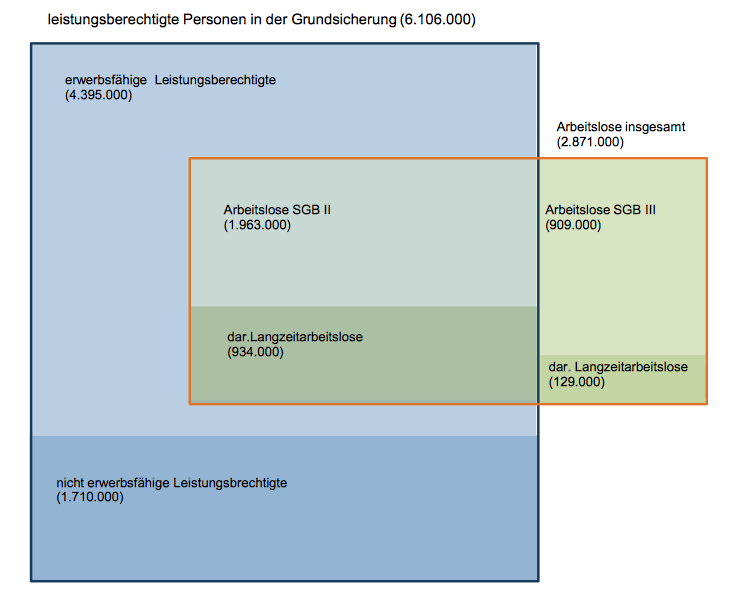

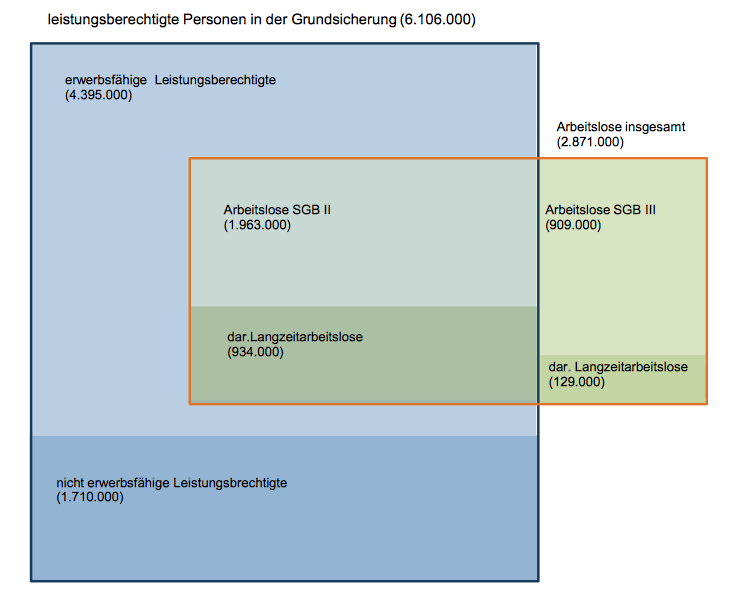

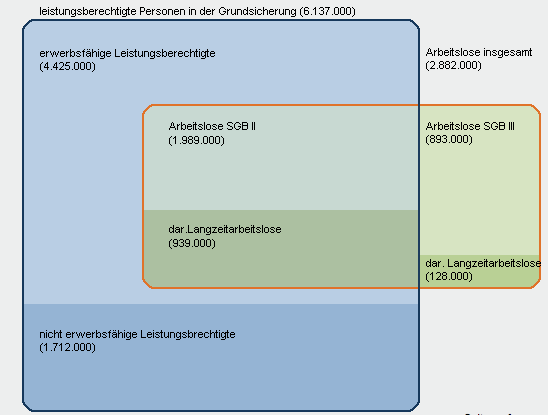

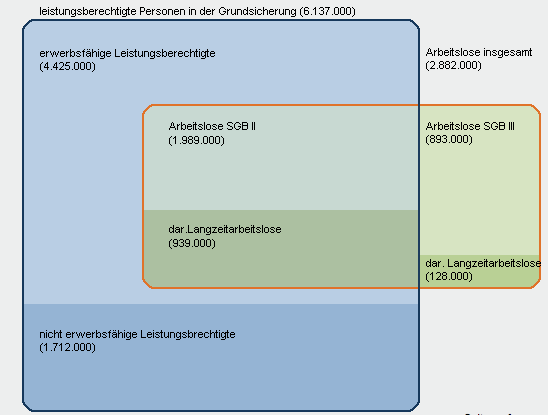

Während wir auf der einen Seite gerade erst in diesen Tagen wieder über eine erneut gesunkene Arbeitslosigkeit – zumindest gemessen an der registrierten Arbeitslosigkeit – seitens der Bundesagentur für Arbeit (BA) informiert wurden, muss man gleichzeitig feststellen, dass sich der so genannte „harte“ Kern der Langzeitarbeitslosen wie in den vergangenen Jahren kaum bis gar nicht bewegt. Diese Menschen profitieren in kleinster Art und Weise von der bislang positiven Arbeitsmarktentwicklung. Und es ist wie ein fataler Teufelskreislauf. Je länger die Menschen in der Langzeitarbeitslosigkeit verbringen, desto unwahrscheinlicher wird es, sie in irgendeine Beschäftigung integrieren zu können. Wir sind an dieser Stelle mit unglaublichen individuellen, aber eben auch gesellschaftlichen Kosten der Langzeitarbeitslosigkeit konfrontiert. Vor diesem Hintergrund sind alle Aktivitäten, die in irgendeiner Form geeignet sein könnten, dass „Vergessen“ der Langzeitarbeitslosen aufzubrechen, begrüßenswert und diskussionswürdig.

Über einen solchen Versuch berichtet der bereits erwähnte FAZ-Artikel, man kann das, worum es hier geht, auch wesentlich neutraler unzutreffende ausdrücken, wie beispielsweise die Sächsische Zeitung, die ihren Beitrag überschrieben hat mit Koalition will mehr gegen Langzeitarbeitslosigkeit tun, wobei noch zu prüfen und zu beobachten sein wird, ob es wirklich die Koalition ist, die mehr gegen Langzeitarbeitslosigkeit tun möchte.

Also werfen wir einen Blick auf die Vorschläge, über die aktuell berichtet wird.

Es geht um Passagen eines Positionspapiers zu einer Weiterentwicklung des Hartz-IV-Systems, über das Vertreter des Sozial- und Wirtschaftsflügels der Union derzeit beraten. Das Papier ist – hier zumindest sehr ambitioniert – mit dem Titel „Arbeitsmarktpolitik 2020 – Schritt in die Zukunft“ versehen worden. Dem Artikel von Dietrich Creutzburg können wir entnehmen:

„Das Erreichen von Zielen oder Teilzielen, die (…) in Richtung Eingliederung in Arbeit führen, sollte durch konsequente Anreize gefördert werden“, heißt es darin. Solche Ziele könnten etwa erfolgreich absolvierte Fortbildungen oder Coachingeinheiten sein. In einem ersten Schritt solle in Modellprojekten praxisnah erprobt werden, inwieweit auch solche positiven Anreize „die Chancen auf einen Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt erhöhen“, heißt es in dem Papier.

Das klingt jetzt nicht wirklich toll und sollte eigentlich – könnte man meinen – eine Selbstverständlichkeit sein. Der Hinweis auf geplante Modellversuche lässt bei den Insidern nur den langjährig ausgebildeten Frustrationspegel steigen. Modellversuche an sich sind zu einem Ärgernis geworden, bei dem viel Lebenszeit verbraten wird, oftmals nur, um eine Angelegenheit in der „Wir tun doch was, aber es soll nicht wirklich was kosten“-Schleife zu parken. Dass so etwas als „Reformvorschlag“ präsentiert wird, zeigt lediglich, wie tief das ganze Handlungsfeld bereits abgerutscht ist.

Wesentlich interessanter und besonders hervorzuheben ist der folgende Hinweis auf einen Reformvorschlag in dem Positionspapier der Unions-Abgeordneten:

»Ein anderer zielt darauf, die sogenannten Arbeitsgelegenheiten („Ein-Euro-Jobs“) in der bisherigen Form abzuschaffen und durch einen neuen Förderansatz im Form sogenannter Integrationsbetriebe abzulösen.«

Hier nähern wir uns einem Kernproblem im arbeitsmarktpolitischen Teilbereich der gesamten öffentlich geförderten Beschäftigung, das zumindestens in Fachkreisen seit Jahren intensiv diskutiert und hin und her gewendet wird. Vereinfacht gesagt: Die öffentlich geförderte Beschäftigung befindet sich seit den 1990er Jahren auf eine Rutschbahn nach unten. So gut wie alle höherwertigen Formen der öffentlich geförderten Beschäftigung, also beispielsweise die klassischen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung wurden sukzessive beseitigt und im wesentlichen stehen heute gerade im Bereich des SGB II nur noch die Arbeitsgelegenheit nach Mehraufwandsentschädigungsvariante zur Verfügung. Seit Jahren wird nun immer wieder und mit guten Argumenten eine Reform dieser desaströsen Entwicklung gefordert. Vor der letzten Bundestagswahl gab es eine breite Unterstützung für solche Reformschritte, die unter dem – allerdings hinsichtlich des eigentlichen Konzepts völlig ungeeigneten, weil den normalen Bürger auf Arbeitsplätze in sozialen Einrichtungen oder Schonarbeitsplätze lenkenden – Begriff eines „sozialen Arbeitsmarktes“ diskutiert wurden.

Im Grunde geht es hierbei um das Modell einer Lohnkostensubventionierung von besonders beeinträchtigten Arbeitslosen, die ansonsten keine oder nur eine erheblich geminderte Chance auf eine Beschäftigung hätten (vgl. hierzu grundlegend Sell, S.: Die öffentlich geförderte Beschäftigung vom Kopf auf die Füße stellen. Ein Vorschlag für die pragmatische Neuordnung eines wichtigen Teilbereichs der Arbeitsmarktpolitik. Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 10-2010. Remagen, 2010) mit dem Ziel, dieser Förderung im bzw. am „ersten“, also dem normalen Arbeitsmarkt zu platzieren. Genau dieser Weg ist derzeit in der öffentlich geförderten Beschäftigung im SGB II-Bereich förderrechtlich gerade bei dem verbliebenen Hauptinstrument, also den Arbeitsgelegenheiten (umgangssprachlich „Ein-Euro-Job“ genannt), gar nicht möglich, denn für diese Maßnahmeform hat der Gesetzgeber nicht nur ein öffentliches Interesse sowie die zusätzlich keine, sondern seit der letzten gesetzlichen Änderung sogar die Wettbewerbsneutralität fixiert, was in der Praxis dazu führen muss, dass die Tätigkeitsfelder, in den sich die Arbeitsgelegenheiten bewegen dürfen, möglichst weit weg sein müssen von dem, was auf dem „normalen“ Arbeitsmarkt abläuft.

Vor diesem hier nur grob skizzierten Grunddilemma der öffentlich geförderten Beschäftigung ist der Hinweis auf einen „neuen Fördersatz in Form so genannter Integrationsbetriebe“, der sich in dem neuen Positionspapier wieder findet, von so großer Bedeutung. Korrekterweise muss man an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Unions-Abgeordneten hier keineswegs etwas Neues erfunden haben, sondern die von ihnen nunmehr allerdings auch für bestimmte Langzeitarbeitslose im SGB II geforderten Integrationsbetriebe gibt es schon seit langem im SGB IX (§§ 132 ff.), also für die Beschäftigung von schwer behinderten Menschen in Integrationsunternehmen. Das Besondere an diesen Integrationsunternehmen ist, dass bei ihnen keine Zusätzlichkeit oder Wettbewerbsneutralität gefordert wird, ganz im Gegenteil: Diese Unternehmen operieren auf dem Markt, sie produzieren und erledigen für andere Unternehmen der Wirtschaft Aufträge. Sie müssen sogar einen ganz erheblichen Teil ihrer Kosten auf dem „ersten“ Arbeitsmarkt erwirtschaften. Die öffentlichen Mittel, die sie bekommen, speisen sich im wesentlichen aus der so genannten „Ausgleichsabgabe“, die Betriebe bezahlen müssen, die die gesetzlich vorgeschriebene Schwerbehindertenbeschäftigungsquote nicht einhalten. Hinzu kommen bestimmte Steuervergünstigungen, die sie dann erhalten können, wenn sie sich in einer gemeinnützigen Rechtsform bewegen, was bei etwa 80 % der bundesweit über 700 Integrationsunternehmen, in denen mehr als 21.000 Beschäftigte tätig sind, der Fall ist. Etwas mehr als 10.000 dieser Beschäftigten gehören zu der Personengruppe der schwer behinderten Menschen.

Die Differenz zwischen den beiden Zahlen verweist zugleich darauf, dass in diesen Integrationsunternehmen eben nicht nur schwerbehinderte Menschen arbeiten, sondern mindestens 50 % der Belegschaft „normale“ Arbeitnehmer sind und sogar sein müssen, damit eine betriebswirtschaftlich darstellbare Arbeit dieser Unternehmen überhaupt möglich wird, denn wie gesagt, die müssen einen großen Teil der Kosten am und auf dem Markt durch Erlöse erwirtschaften.

Ganz offensichtlich schwebt den Abgeordneten vor, das Modell der Integrationsunternehmen, das bislang hinsichtlich der öffentlichen Förderung beschränkt war auf schwerbehinderte Menschen, nun auch aufzubohren für langzeitarbeitslose Menschen aus dem SGB II. Grundsätzlich ist dies ein interessanter und vor dem Hintergrund der zahlreichen Widersprüche und Unsinnigkeit, die wir im derzeit bestehenden System der öffentlich geförderten Beschäftigung im Grundsicherungssystem haben, auch sinnvoller Ansatz. Allerdings muss man natürlich die völlig anderen Relation im Auge behalten, die sich bei einer Ausweitung auf das Harz IV-System ergeben würden.

Im jetzigen System der Integrationsunternehmen, also bei Beschränkung auf schwerbehinderte Menschen, geht es um insgesamt etwas mehr als 20.000 Beschäftigte, die in solchen Betrieben arbeiten. Würde man hingegen bei einer Übertragung auf das Grundsicherungssystem nur den wirklich „harten“ Kern der langzeitarbeitslosen Menschen nehmen, der in einer im vergangenen Jahr vorgelegten Studie des Instituts für Bildungs- und Sozialpolitik (IBUS) abgeschätzt wurde ausgehend von einer Begrenzung auf Menschen im SGB II-System, die seit mehr als drei Jahren keine Beschäftigung mehr nachgegangen sind und die mehr als vier so genannte Vermittlungshemmnisse in der Abgrenzung der BA aufweisen, dann stehen wir einer Gruppe gegenüber, deren Größenordnung mit (mindestens) 435.000 Menschen berechnet wurde, in deren Haushalten übrigens mehr als 300.000 Kinder leben. Am 6.11. werden übrigens die aktualisierten Werte diesen „harten“ Kern betreffend der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch wenn wir einmal annehmen, dass angesichts des unbedingt erforderlichen freiwilligen Angebots an öffentlich geförderte Beschäftigung für diese Menschen nur die Hälfte der potentiellen infrage kommenden Teilnehmer eine solche Beschäftigung wünschen würden, dann reden wir hier von einer Größenordnung von 200.000 aufwärts. Das wäre natürlich ganz andere Quantitäten, als das, was wir derzeit im System der Integrationsunternehmen mit ihrer Fokussierung auf schwer behinderte Menschen vorfinden.

Trotzdem geht dieser Vorschlag in eine Richtung, die von vielen Fachleuten mit Sicherheit begrüßt und unterstützt wird. Darüber hinaus ist zu hoffen, dass die nunmehr an Fahrt gewinnende Diskussion über eine Änderung des SGB II im Bereich des Förderrechts diesen Ansatz produktiv aufgreift und letztendlich das ermöglicht, was wir für die Praxis dringend benötigen: Die rechtliche Ermöglichung des gesamten Spektrums an sinnvollen Fördermaßnahmen in Abhängigkeit von der konkreten Lebenssituation der einzelnen Betroffenen. Um das in aller Deutlichkeit zu sagen: Das bedeutet eben nicht die Abschaffung der Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung, also der „Ein-Euro-Jobs“, denn die kann man sehr wohl gebrauchen beispielsweise für einen arbeitstherapeutischen Zugang bei Suchtkranken Menschen, die aus der medizinischen Rehabilitation kommen und ganz schrittweise wieder Fuß fassen müssen in der Arbeitswelt. Darüber hinaus brauchen wir aber mehrere unterschiedliche Formen der Förderung, so dass man – wenn das notwendig ist – eine fördertest konstruieren kann, die eine schrittweise Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt überhaupt erst möglich macht.

Sollte die nunmehr angestoßene Debatte über eine neue, diesmal hoffentlich aber wirklich sinnvolle und nicht die Situation noch verschlechternde „Instrumentenreform“ wie 2011 dazu führen, dass man endlich zumindestens auf der Seite der rechtlichen Regulierung der Arbeitsmarktpolitik die Freiheitsgrade erreichen kann, die die Praktiker im Interesse der betroffenen Menschen dringend benötigen, dann wäre viel gewonnen.

Das Potenzial, das in dem neuen Vorstoß zu finden ist, wird offensichtlich auch von anderen gesehen. So berichtet die Sächsische Zeitung in ihrem Artikel:

Bei Sozialverbänden und in der Opposition stießen die Vorstöße auf eine positive Resonanz. „In der Unionsfraktion scheint es Bewegung in die richtige Richtung zu geben“, sagte der Sozialexperte der Grünen im Bundestag, Wolfgang Strengmann-Kuhn. „Wir müssen weniger auf Bestrafung setzen und mehr auf Belohnung.“ Hartz-IV-Bezieher dürften nicht länger wie kleine Kinder behandelt werden.

Strengmann-Kuhn forderte zudem eine Umschichtung von Arbeitslosengeld II in einen Lohnzuschlag im Rahmen eines sozialen Arbeitsmarkts. Dies könne helfen, neue Chancen für eine begrenzte Gruppe schwer auf dem Markt vermittelbarer Menschen zu schaffen. Von Nahles forderte er Klartext: „Die Ministerin muss im Ausschuss über ihre bislang wolkigen Ankündigungen hinaus einen konkreten Plan vorlegen.“

Man könnte an dieser Stelle auf den Gedanken kommen, dass das jetzt die passende Stelle wäre für den Ausruf „Nahles, übernehmen Sie!“, denn immerhin handelt es sich ja a) um eine sozialdemokratische und b) um die Arbeitsministerin, so dass man c) vermuten könnte, dass es sich um „ihr“ Thema handelt muss. Tut es aber erkennbar nicht. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erweist sich derzeit als das große schwarze Loch, in dem Reformvorschläge verschwinden und von der dort offensichtlich recht frei vor sich hin agierenden Ministerialbürokratie schlichtweg geschreddert werden. Was die Frage nach der Führung aufwerfen könnte.

Aber nicht nur der politischen Führung, sondern auch die Frage nach den Inhalten. Wenn man denn welche hat. Zugespitzt formuliert könnte die Frage nach Inhalten auch so gestellt werden: Was wollt ihr denn mit den vielen hunderttausend Menschen machen, die offensichtlich auch von einem bislang noch in guter Verfassung befindlichen Arbeitsmarkt so nicht aufgenommen werden. Wenn wir kein vernünftiges Mehrstufensystem der Förderung und ggfs. auch der längeren subventionierten Beschäftigung finden, dann sollte man wenigstens so ehrlich sein zu sagen, dass man diese Menschen auf Dauer in ihrem Leistungsbezug stilllegt, bis sie dann irgendwann in die Grundsicherung für Ältere hinüberwechseln.