Eigentlich ist es doch ganz einfach … wenn man einen Beitrag so beginnt, dann wird es schwierig, sonst müsste man nicht zum „eigentlich“ greifen.

Nehmen wir mal als Beispiel den real existierenden und teilweise immer heftiger werdenden Fachkräftemangel bei den pädagogischen Fachkräften, die in Kindertageseinrichtungen bilden, betreuen und erziehen sollen. Und das mit immer mehr und immer jüngeren Kindern aus tendenziell immer „schwierigeren“ Familienverhältnissen. Nun ist das nicht flächendeckend so, aber es gibt doch gerade in den Städten immer öfter mehr als Hinweise, dass man das dort aufgrund der auch noch überdurchschnittlich hohen Nachfrage erforderliche Personal nicht mehr in der notwendigen Quantität gewinnen kann (dem aufmerksamen Leser wird an dieser Stelle bereits aufgefallen sein, dass wir noch gar nicht von Qualität gesprochen haben und das auch nicht tun werden, denn die Quantität ist schon problematisch genug). Das gilt für eine Stadt wie München erst recht, denn hier prosperiert die Wirtschaft, die Leute haben Arbeit, brauchen dann auch Kinderbetreuung und es kommen gerade junge Menschen Jahr für Jahr in diese Stadt – also alles zusammen genommen gleichsam ideale Voraussetzungen für die, die Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege betreiben. Wofür man nun wieder Personal braucht, das aber gerade in einer solchen Stadt auch deshalb so vermisst wird, weil sie richtig teuer ist, wenn man dort lebt oder leben soll, vor allem für die Menschen, die nur über niedrige und auch ganz normale Einkommen verfügen.

Und schon sind wir wieder bei dem „Eigentlich ist es doch ganz einfach“ vom Anfang dieses Beitrags. Denn eigentlich gibt es ein paar Grundgesetze der Ökonomie, die relativ simpel daherkommen und gleichzeitig gerade aufgrund ihrer Schlichtheit zudem eine generelle Hilfestellung geben können für die Einordnung und Bewertung des großen Geredes vom angeblichen, aber eben auch tatsächlichen „Fachkräftemangel“ (vgl. zu diesem höchst strittigen Thema allgemein die Übersicht von Nina Neubecker: Die Debatte über den Fachkräftemangel, 2014).

Folgt man den basalen Regeln von Angebot und Nachfrage, die sich auf Märkten, z.B. auf dem Arbeitsmarkt, treffen und denkt man an die Preisbildung, über die „im Normalfall“ Angebot und Nachfrage ausgeglichen werden (sollen), dann liegt es auf der Hand, dass dann, wenn das Arbeitsangebot knapp ist oder gar nicht mehr vorhanden ist für die Besetzung von auf der anderen Seite immer mehr werdenden offenen Stellen, der Preis für das Angebot steigen muss, was auf dem Arbeitsmarkt der Lohn ist. Auch wenn mittlerweile eine erhebliche Erschütterung der sich teilweise verselbständigten Berichte über einen massiven Fachkräftemangel eingetreten ist durch kritische Stellungnahmen und jetzt auch zunehmend durch Berichte in den Medien, die ein anderes Bild zeichnen (vgl. hierzu exemplarisch die allerdings teilweise arg einseitige ARD-Reportage Der Arbeitsmarktreport – das Märchen vom Fachkräftemangel vom 21.07.2014).

Nun könnte man auf den durchaus naheliegenden Gedanken kommen, dass man wohl kaum von einem eindeutigen Fachkräftemangel sprechen kann, wenn sich bei den Löhnen nichts tut, wenn vielleicht sogar die Arbeitsbedingungen noch schlechter werden, als sie es schon sind. Wenn man sich auf dieses Bewertungskriterium stützt, dann müsste man auch für die Bereiche Pflege und eben auch Bildung und Betreuung von kleinen Kindern Entwarnung signalisieren müssen, denn dort hat sich nicht viel getan bei der Vergütung der hier arbeitenden Menschen.

Aber wie so oft im Leben – so einfach ist es dann auch nicht. Denn die Arbeit der Erzieher/innen hängt fast ausschließlich am Infusionstropf des Staates, wenn wir von den Elternbeiträgen und den Trägeranteilen absehen. Ökonomen sprechen hier von so genannten „administrierten Preisen“, die eben nicht (nur bzw. sehr eingeschränkt) der normalen Marktlogik folgen (können). Das gleiche Problem sehen wir in der Pflege. Auch wenn ein Betreiber eines Altenheims oder eines ambulanten Pflegedienstes aufgrund der Tatsache, dass er kein Personal mehr findet, die Gehälter um 10% anheben möchte, dann wird er erhebliche Schwierigkeiten bekommen, das auch zu machen, denn die Refinanzierung hängt im Wesentlichen an der Pflegekasse und den mit dieser vereinbarten Pflegesätze. Diese werden aus Budgetgründen der Kasse oftmals aber nur maximal um die Steigerungsrate der Grundlohnsumme, aus der sich die Beiträge zur Pflegeversicherung speisen, angepasst. Bei dieser Konstellation können dann schon ganz normale Tariflohnsteigerungen zu einem echten Problem werden, da die Anbieter der Leistung nicht oder nur begrenzt in der Lage ist, die gestiegenen Kosten auf den Endabnehmer zu überwälzen. Vergleichbar ist die Lage im Bereich der Kindertageseinrichtungen.

Aber an der Frontspitze des real existierenden Fachkräftemangels gibt es Bewegung. Die Stadt München ist vorgeprescht: »Es war eine seiner ersten Amtshandlungen: Münchens OB Reiter hat mitgeteilt, das Kita-Personal der städtischen Einrichtungen besser zu bezahlen«, berichtet Melanie Staudinger in ihrem Artikel Erzieher-Bonus weckt Begehrlichkeiten. Der neue Oberbürgermeister will das mit Hilfe der Arbeitsmarktzulage erreichen, die in Berufen mit Fachkräftemangel gewährt werden kann. Diesem Ansinnen hat der Kommunale Arbeitgeberverband Bayern (KAV) jetzt zugestimmt. Kommunen können ihren Mitarbeitern unter bestimmten Voraussetzungen nun mehr zahlen, als der Tarifvertrag es vorsieht.

Bisher galt die Arbeitsmarktzulage in Bayern nur in drei Branchen, für IT-Mitarbeiter, Ingenieure und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, schreibt Staudinger. Nun können alle Kommunen ihren Mitarbeitern eine Zulage zahlen, allerdings nur, wenn sie den Personalbedarf sonst nicht decken könnten. In München sollen alle Erzieher/innen in den kommunalen Einrichtungen flächendeckend die Zulage bekommen.

Neben der Arbeitsmarktzulage gibt es ein zweites Instrument, mit dem man die Vergütungsbedingungen verbessern will: Die tarifliche Eingruppierung. Und auch die soll im Sinne einer Höhergruppierung genutzt werden. Dazu Staudinger: »Mitarbeiter, die jetzt in Stufe S 6 sind, können künftig nach S 8 bezahlt werden – sofern sie einer „besonders schwierigen fachlichen Tätigkeit“ nachgehen. Derzeit erarbeitet das Bildungsreferat die Kriterien. „In einigen Kitas gibt es einen erhöhten Aufwand, weil dort viele Kinder mit Migrationshintergrund betreut werden“, sagt Susanne Herrmann, Leiterin der Abteilung Kita. Diese Maßnahme soll bis Herbst umgesetzt werden.«

Das hört sich doch alles sehr erfreulich an, vor allem für die Erzieher/innen. Wie immer im Leben folgt das „ja, aber“ auf dem Fuße. Denn es wurde bereits darauf hingewiesen, dass sich dieser Vorstoß der Stadt München erst einmal „nur“ auf die Kindertageseinrichtungen bezieht, die sich in kommunaler Trägerschaft befinden, also von der Stadt selbst betrieben werden. Nun gibt es aber daneben bekanntlich viele andere, so genannte „freie“ Träger von Kitas, beispielsweise kirchlich gebundene Einrichtungen oder von der AWO, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband usw. Nach heftiger Kritik aus diesen Reihen signalisiert die Stadt hier Entgegenkommen:

»So soll mit freien Trägern – dazu können private Kitas oder auch gemeinnützige gehören – darüber gesprochen werden, ob sie ebenfalls Zulagen gewähren können und dabei von der Stadt finanziell unterstützt werden.« Aber das ist erst einmal nur eine Ankündigung.

Sofort öffnen sich wie bei jeder Sonderregelung zahlreiche Folgefragen und -probleme. Dafür sei hier stellvertretend Wolfgang Obermair, Vorstand im Caritasverband der Erzdiözese München und Freising, nach dem Artikel von Staudinger zitiert:

»Die Arbeitsmarktzulage ist aus seiner Sicht der falsche Weg, vielmehr hätte es eine tarifrechtliche Einigung geben müssen. Sollte eine Zulage in Höhe von 200 bis 250 Euro kommen, würde eine Erzieherin mehr verdienen als eine Sozialpädagogin, die studiert habe. „Das ist nicht fair“, sagt Obermair. Benachteiligt würden auch Erzieher außerhalb von Kitas, die etwa mit Behinderten oder der stationären Jugendhilfe arbeiteten.

Auch Pflegepersonal ist derzeit vom Bonus ausgeschlossen. „Diese Verwerfungen im System hat keiner beachtet“, sagt Obermair. Die Grünen im Stadtrat, Verdi und der Personalrat der städtischen Kita-Mitarbeiter fordern daher eine Ausweitung: Zum einen müssten auch Kinderpflegerinnen sowie die Kita-Leitungen einbezogen werden, zum anderen auch weitere Berufsgruppen mit Fachkräftemangel.«

Auch hier wird übrigens wie so oft die Kindertagespflege vergessen, die ja auch in die öffentliche Förderung eingebettet ist.

Wilfried Schober, der Sprecher des Bayerischen Gemeindetags, weist auf ein weiteres mögliches Spannungsfeld hin: Die Gräben zwischen reichen und armen Gemeinden werden sich vertiefen, denn die Zulage muss man sich leisten können innerhalb des bestehenden Finanzsystems der Kommunen. »Allerdings verweist er auch darauf, dass die Freigabe der Arbeitsmarktzulage in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nicht zu großen Wanderungsbewegungen der Mitarbeiter geführt habe«, was auch nicht wirklich überrascht, wenn man weiß, wie ausgeprägt die regionale, teilweise lokale Immobilität der Erzieher/innen – zumeist aufgrund ihrer familiären Einbindung – ist.

Nun sieht man schon die Schwierigkeiten und Reibungspunkte, die sich ergeben, wenn man innerhalb des bestehenden Systems partielle Verbesserungen erreichen will. Und dabei bewegen wir uns im bestehenden System, was bekanntermaßen von vielen Betroffenen und Experten als völlig unterausgestattet mit Personal charakterisiert wird.

Das System steht aus Sicht einer Gesamtbilanzierung vor einer vierfachen Herausforderung:

Der „normale“ Nachwuchs für das bestehende System muss gewonnen werden, vor allem angesichts der anstehenden altersbedingten Abgänge. Gleichzeitig wächst der quantitative (und qualitative) Personalbedarf im System schlichtweg dadurch, dass deutlich mehr Fachkräfte benötigt werden, weil immer jüngere Kinder (mit einem daraus resultierenden höheren Personalschlüssel als bei den älteren Kindern) in den Einrichtungen aufgenommen werden und die Kinder immer länger in den Kitas bleiben und auch die pädagogischen Schwierigkeitsgrade in vielen Einrichtungen als Folge komplexer gesellschaftlicher Veränderungen steigen. Und drittens müsste über den „normalen“ Ersatz- und Wachstumsbedarf aufgrund der noch anhaltenden Expansion des bestehenden Systems eine erhebliche Anzahl an zusätzlichen Fachkräften gewonnen und damit natürlich auch finanziert werden, um die fachlichen Vorgaben einer ordentlichen Betreuung, Bildung und Erziehung vor allem der sehr kleinen Kinder gewährleisten zu können.

Hierzu hatte sich Ende Juli die Bertelsmann-Stiftung zu Wort gemeldet (vgl. dazu Zu wenig Erzieherinnen in Kitas. Qualität bleibt in der frühkindlichen Bildung oft auf der Strecke) und auf die gewaltige Dimension des eigentlich erforderlichen zusätzlichen Personals hingewiesen: »Würden die von der Bertelsmann Stiftung empfohlenen Personalschlüssel für alle Kitas in Deutschland verbindlich gelten, wären 120.000 zusätzliche Erzieherinnen erforderlich.« Und viertens müsste dann insgesamt – das wäre sicher eine bessere Lösung als mit einzelnen Zulagen herumzufummeln, die immer nur eine Not- oder Überbrückungslösung sein können – die Vergütungsstruktur der pädagogischen Fachkräfte vor dem Hintergrund der beschriebenen Entwicklung auch nachvollziehbar nach oben gezogen werden.

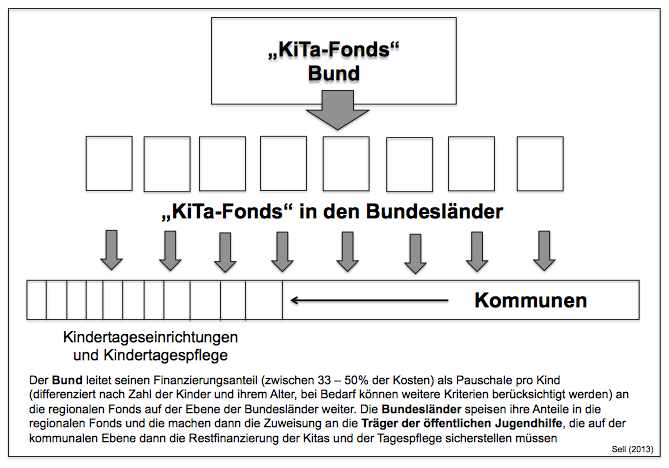

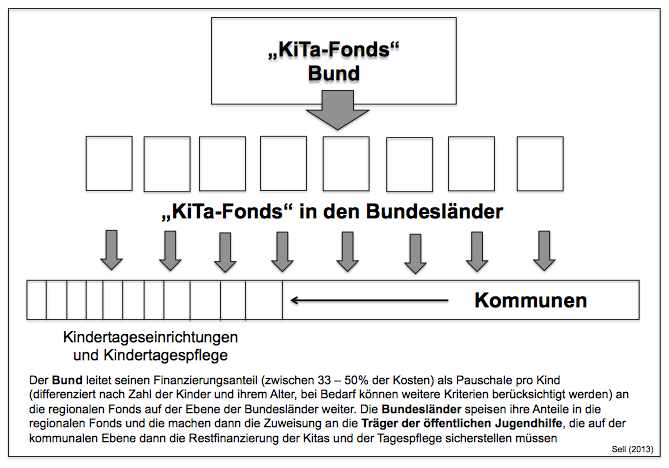

Würde man das machen wollen – wofür es derzeit keine belastbaren Anzeichen gibt -, dann stellt sich das Problem, dass dafür erhebliche Finanzmittel zu mobilisieren wären. Womit wir wieder bei dem wären, was ich dazu in meinem Blog-Beitrag Von Quantitäten, Qualitäten und einem realen Fachkräftemangel: Die Kindertageseinrichtungen und das (fehlende) Personal. Und wieder einmal: Das Geld am 25. Juli 2014beschrieben habe: Ohne eine systematische Neuordnung und damit verbunden auch ohne eine Neuverteilung der Finanzierungslasten wird sich hier nichts bewegen. Aber wir werden ja im Herbst dieses Jahres laut Ankündigung aus dem Bundesfamilienministerium einen dieser ominösen „Gipfel“ in Berlin erleben dürfen, ein „Kita-Gipfel“ wurde uns in Aussicht gestellt. Hand aufs Herz – wir haben in diesem Politikfeld kein Erkenntnisproblem, sondern ein manifestes Umsetzungsproblem, gespeist nicht nur, aber auch aus einer föderalen Lähmung.

Da bleibt dann wie sie oft nur noch die Hoffnung.