Zahlen in der sozialpolitischen Diskussion sind wichtig und haben ihre Bedeutung. Und immer wieder kann es erhellend sein, die Herkunft eines Wortes nachzuvollziehen. „Bedeutung“ hat ihre Quelle im mittelhochdeutschen „bediutunge“ = Auslegung. Man muss die Zahlen immer auch auslegen (können respektive wollen). Illustrieren lässt sich das gleichsam lehrbuchhaft an der aktuellen Debatte über die (angebliche) Zuwanderungswelle von Rumänen und Bulgaren in die deutschen Sozialsysteme. Seit dem denkwürdigen Spruch „Wer betrügt, der fliegt“ aus den bayerischen Landen gibt es in den Medien eine massive Gegenbewegung, mit der semantisch (durch die Etikettierung des Begriffs „Sozialtourismus“ als Unwort des Jahres 2013) wie auch mit ausdrücklichen Bezug auf die Datenlage versucht wird, den Apologeten eines Katastrophenszenarios Einhalt zu gebieten. Darunter sind nicht nur Vertreter, die überhaupt kein Problem sehen, sondern auch diejenigen einer differenzierten Position, die sehr wohl die lokalen Überforderungen anerkennen, die gesamtstaatliche Dimension aber nicht aus dem Auge verlieren bis hin zu denjenigen, die auf das grundsätzliche Dilemma aufgrund des enormen Wohlstandsgefälles innerhalb der EU und den daraus resultierenden (möglichen) Wanderungsmotiven hinweisen.

Und erneut werden wir Zeuge einer Indienstnahme der für viele Menschen immer noch sehr beeindruckenden Argumentation mit Hilfe von Zahlen, um das Augenmerk auf ein „Problem“ zu lenken oder dieses darüber zu konstruieren. So platzierte beispielsweise die FAZ vor wenigen Tagen diesen Artikel: „Hartz IV: Mehr Geld für selbständige Rumänen und Bulgaren“ und kurz darauf diesen hier: „Hartz IV: Rumänen und Bulgaren stocken häufig auf„.

Sven Astheimer berichtet in seinem Artikel „Mehr Geld für selbständige Rumänen und Bulgaren“ im ersten Absatz mit einem gut verpackten besorgten Unterton: »Die Zahl der selbstständigen Rumänen und Bulgaren, die ergänzend Hartz IV empfangen, hat sich binnen zwei Jahren verdoppelt. Doch die Bundesagentur für Arbeit sieht kaum Anzeichen für eine Armutszuwanderung.« Viele eilige Leser werden möglicherweise an der Überschrift und der ersten kompakten Aussage hängen geblieben und dann weitergezogen sein. Im Ohr ist das mit der Verdoppelung der Hartz IV-empfangenden Rumänen und Bulgaren. Wenn das kein Beleg ist für … ja, für was eigentlich? Welche „Bedeutung“ hat diese Information? Aber diese entscheidende Frage muss noch gar nicht aufgerufen und bearbeitet werden, schauen wir zuerst einmal auf die „nackten“ Zahlen, die uns in dem Artikel präsentiert werden:

»Die Zahl der Rumänen und Bulgaren, die hierzulande als Selbständige so wenig verdienen, dass sie ergänzend Arbeitslosengeld II (Hartz IV) beziehen, hat sich innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt. Gab es im Juni 2011 noch 861 Selbständige aus diesen beiden Ländern, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft bestreiten konnten, waren es im Sommer 2013 schon 2.037.«

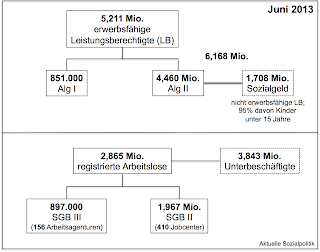

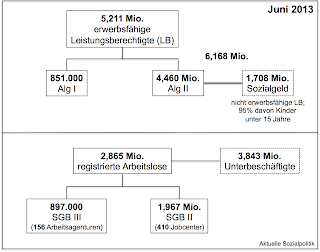

Also quantitativ können wir den Angaben, die aus einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) stammen, entnehmen: Innerhalb von zwei Jahren ist die Zahl von 861 auf „schon“ 2.037 angestiegen. Wahnsinn. Vor allem wenn man berücksichtigt, dass wir über 40 Millionen erwerbstätige Menschen haben und auch die Gruppe der Selbständigen im engeren Sinne (vgl. hierzu z.B. den Beitrag von Kritsch/Kritikos/Rusakova: Selbständigkeit in Deutschland: Der Trend zeigt seit langem nach oben, in: DIW Wochenbericht Nr. 4/2012) wesentlich umfangreicher daherkommt: So hat sich die »Zahl der Selbständigen zwischen dem Jahr 1991 und dem Jahr 2009 um 40 Prozent, von etwas über 3 Millionen auf gut 4,2 Millionen, erhöht.«

Also auch eine verdoppelte Zahl an Rumänen und Bulgaren, die deutsche Sozialleistungen in Form des aufstockenden Hartz IV“-Bezugs bekommen, ist mit 2.037 Personen im Ozean der Selbständigen insgesamt in Deutschland noch nicht einmal als embryonal zu kennzeichnen. Aber da wird jetzt ein Riesen-Heckmeck gemacht.

Interessant ist die folgende Formulierung von Sven Astheimer in seinem Artikel:

»Hintergrund der Missbrauchsdebatte ist, dass Rumänen und Bulgaren seit dem 1. Januar die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union genießen. Einen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben sie aber frühestens, nachdem sie schon einmal eine Arbeit in Deutschland ausgeübt haben. Eine Ausnahme gilt jedoch für Selbständige, die vom ersten Tag an Anspruch auf aufstockende Leistungen haben. Dazu reicht der Besitz eines Gewerbescheins. Laut Bundesagentur für Arbeit muss der Antragsteller lediglich seine Bedürftigkeit anzeigen. Eine inhaltliche Prüfung findet nicht mehr statt.«

Es geht jetzt keinesfalls um eine seminaristisch angelegte Textkritik, aber eingeleitet wird der Textabschnitt mit dem Hinweis auf eine „Missbrauchsdebatte“, beschrieben wird dann aber eine mögliche Folgeproblematik der deutschen Regelungslage, die eben den aufstockenden Bezug von Grundsicherungsleistungen zulässt, wenn das selbständige Einkommen unter dem Regelbedarf liegt. Das kann man so machen, aber man ist keineswegs – um das hier in aller Deutlichkeit sagen – verpflichtet, die derzeit bestehende sehr weitreichende Regelung zu wählen. Natürlich könnte man bei der Prüfung der Voraussetzungen des Leistungsbezugs auch restriktivere Regelungen einbauen. Insofern könnte man an dieser Stelle wenn überhaupt von einem „Bürokratieversagen“ sprechen.

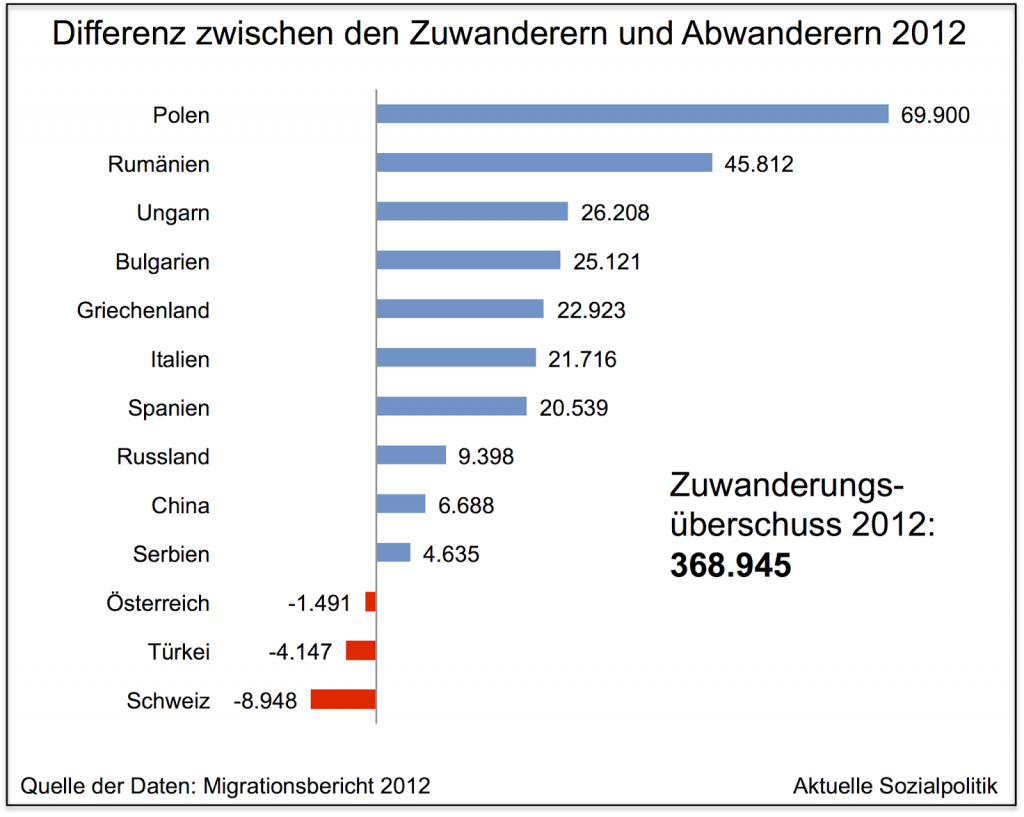

Aus dem diese Tage der Öffentlichkeit vorgestellten „Migrationsbericht 2012“ kann man entnehmen, dass beispielsweise im Jahr 2012 die größte Gruppe an Zuwanderern aus Polen stammt. Nur spricht jemand über diese Zuwanderer? Ist das beschriebene Verhalten – also bei selbständiger Tätigkeit aufstockende Leistungen in Anspruch zu nehmen – bei einem polnischen Fliesenleger ein geringeres Problem als bei einem rumänischen?

Wenn man von einem „Problem“ sprechen will, dann ist es ein Problem der Ausgestaltung der deutschen Regelungen im Grundsicherungssystem. Letztendlich wird das Opfer zum Täter gemacht: Die hierher kommenden Menschen aus Rumänien oder Bulgarien (oder einem anderen Land) haben (zumindest für eine gewisse Zeit) keinen Zugang zum Grundsicherungssystem, außer sie sind im Arbeitsmarkt „integriert“ beispielsweise durch eine selbständige Tätigkeit. Man könnte das, wenn man will, als ein „Schlupfloch“ bezeichnen, wohlgemerkt ein legales. Wenn dann die Menschen dieses Schlupfloch nutzen, dann wirft man ihnen „Missbrauch“ vor. Das folgt offensichtlich einer eigenen Logik.

Allerdings muss man klar sagen: Auch wenn man jetzt an der Regelungen im SGB II herumfummeln würde, um das restriktiver auszugestalten, dann kann man das natürlich nicht nur für Rumänen oder Bulgaren machen, für die anderen – also die Mehrzahl der Empfänger – aber nicht. Eine solche nach Nationalität oder gar Ethnien selektierende Sozialpolitik hat definitiv keinen Platz in unserer Gesellschaft und das ist auch gut so.

Fazit: Nachdem anfangs die „Hartz IV-Karte“ gegenüber den angeblich massenhaft wegen dieser Leistung einwandernden Rumänen und Bulgaren gespielt wurde, um Bedrohungs- und Futterneidängste in der einheimischen Bevölkerung zu wecken, mussten die Apologeten dieses Kurses feststellen, dass die allen zugänglichen Daten eben keine überdurchschnittliche Inanspruchnahme von Hartz IV bei den Zuwanderern aus den beiden genannten Ländern aufzeigen können und wollen. Also weicht man aus auf die „Aufstocker“-Thematik bei den Selbständigen, wohl wissend, dass das bis zum 1. Januar 2014 die einzige legale Möglichkeit war, die geforderte „Arbeitsmarkt-Integration“ nachzuweisen. Und dann diskutiert man über einen Anstieg auf 2.037 Fälle. Im Deutschland der Millionen. Es ist immer wieder gut, sich die Relation von Zahlen klar zu machen. Und ihre Bedeutung.