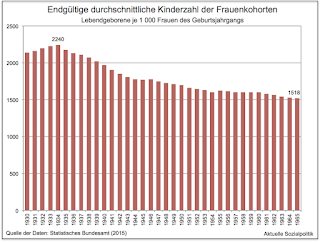

Viele sind mittlerweile abgestumpft angesichts der seit Jahren immer wieder vorgetragenen Prognosen, Vorausberechnungen bzw. – seien wir ehrlich – Schätzungen hinsichtlich der steigenden Zahl an pflegebedürftigen Menschen und damit verbunden die Auseinandersetzung mit der Frage, wer die denn wo pflegen soll, kann und wird. Auf der anderen Seite sind solche Zahlen überaus wichtig für die Sozialplanung, denn hier muss man die Frage beantworten, wie viele ambulante Pflegedienste und wie viele stationäre Einrichtungen brauchen wird denn in den vor uns liegenden Jahren und wo brauchen wir welches Personal und das dann auch noch verbunden mit der Frage, was denn die Betroffenen eigentlich wollen. Man kann das nachvollziehbarerweise nicht einfach aus dem Ärmel schütteln, wenn sich ein bestimmter Bedarf bereits zeigt. Auf der anderen Seite gibt es bei nicht wenigen eine gewisse Wahrnehmungsfrustration, denn wie oft wurden die Prognosen und ihre Spielarten von der Wirklichkeit wenn nicht widerlegt, so doch deutlich über- oder untertroffen. Das nun ist ein grundsätzliches Problem aller Vorhersagen und die beiden wichtigsten Fehlerquellen, die sich nie ganz vermeiden lassen, sind zum einen Abweichungen aufgrund tatsächlicher anders als angenommen eingetretener Entwicklungen (man denke hier nur an den seit einigen Jahren beobachtbaren Anstieg der Zuwanderung, der so nicht erwartet worden ist, was natürlich erhebliche Auswirkungen hat auf die Vorausberechnung der demografischen Entwicklung) und zum anderen können es die Annahmen selbst sein, die sich rückblickend als falsch herausgestellt haben nicht (nur) hinsichtlich der Größenordnung, sondern des Vorzeichens.

In diesem Beitrag soll es um Pflegeheimplätze gehen. Deshalb aus diesem Bereich ein Beispiel aus der zurückliegenden Zeit. Schon seit Jahren wird mit expliziter Bezugnahme auf die demografische Entwicklung und den Anstieg der Zahl der älteren, pflegebedürftigen Menschen darauf hingewiesen, dass notwendigerweise der Bedarf an Pflege und darunter einen stationäre Altenpflege ansteigen wird. Von interessierter Seite wurde diese Vorhersage dafür benutzt, Investoren zu überzeugen, ihr Geld in den Neubau von Altenheimen und die Schaffung von Pflegeheimplätzen zu investieren. Nach allen vorliegenden Vorhersagen müsste das ein sicheres Investment sein. Das hat nun aber unter anderem auch dazu geführt, dass in nicht wenigen Regionen, vor allem in den Städten, mittlerweile ein Überangebot an Pflegeheimplätzen existiert. Eine Erklärung dafür ist die Tatsache, dass der angenommene Bedarf an stationärer Pflegeversorgung eben nicht so eingetreten ist, sondern parallel lief eine Entwicklung, die man beschreiben kann mit den Worten: Solange wie möglich zuhause bleiben und erst, wenn es absolut nicht mehr geht hinsichtlich der Pflegeintensität, dann in ein Pflegeheim wechseln. Das hat dazu geführt, dass das durchschnittliche Heimeintrittsalter in Deutschland deutlich angestiegen ist und in den meisten Heimen das früher durchaus vorhandene Drittel an weniger pflegeintensiven Bewohnern so gut wie weggebrochen ist. Das hat dann nicht nur ein quantitatives Überangebot auf dem Markt für Pflegeheimplätze zur Folge, sondern auch enorme qualitative Herausforderungen für die Menschen, die in solchen Heimen leben und die dort arbeiten (müssen). Für die Heimbetreiber ist das sicher in dem einen oder anderen Fall ein erhebliches Problem, hinter dieser Entwicklung steht allerdings letztendlich aus Sicht der Betroffenen offensichtlich eine positive Sache, denn die meisten Menschen haben den Wunsch, solange wie möglich in den eigenen vier Wänden bzw. im Kreis ihrer Familie verbleiben zu können.

Insofern ist mittlerweile eine gehörige Ernüchterung angesichts des Auseinanderlaufens von vorhergesagten und tatsächlichen Bedarf eingetreten.

Aus dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) kommt nun erneut ein Versuch, den Blick auf die Auswirkungen der angenommenen Entwicklung der Zahl der Pflegebedürftigen auf die Pflegeinfrastruktur zu werfen – und dies dann differenziert nach den Bundesländern. Das Institut schreibt dazu in der Pressemitteilung Herausforderungen an die Pflegeinfrastruktur:

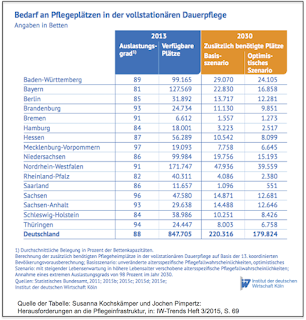

»2,6 Millionen Menschen waren 2013 in Deutschland pflegebedürftig, diese Zahl dürfte nach IW-Schätzungen bis zum Jahr 2030 um bis zu 828.000 steigen. Bundesweit müssen dafür bis zu 220.000 Plätze mehr in Pflegeheimen geschaffen werden. Die Bundesländer sind auf diesen Trend unterschiedlich vorbereitet: Nordrhein-Westfalen etwa muss fast 48.000 zusätzliche Pflegeplätze schaffen, in Bayern sind es knapp 23.000, in Baden-Württemberg 29.000. Einzig das Saarland müsste bei einer höheren Auslastung der bereits vorhandenen Pflegeheime kaum nachrüsten – hier fehlen nur etwa 1.000 Plätze.«

Die Studie im Original: Susanna Kochskämper und Jochen Pimpertz: Herausforderungen an die Pflegeinfrastruktur, in: IW-Trends Heft 3/2015, S. 59-75.

Die Abbildung am Anfang dieses Beitrags verdeutlicht für die einzelnen Bundesländer mit Blick auf die 2013 vorhandenen Pflegeheimplätze, was das für das Zieljahr 2030 an zusätzlichen Platzbedarfen bedeuten könnte, wenn man die Schätzergebnisse des IW zugrunde legt.

Auf der Basis dieser Daten hat Rainer Woratschka seinen Artikel so überschrieben: Berlin muss am stärksten zulegen: »Berlin sieht ganz schön alt aus. Bis zum Jahr 2030 braucht die Hauptstadt 14.000 zusätzliche Plätze in Pflegeheimen, haben Forscher errechnet. Das wäre die höchste Steigerungsquote bundesweit … In den nächsten 15 Jahren müssten die Pflegeheim-Kapazitäten in der Hauptstadt demnach um 38 Prozent steigen, wenn es bei dem derzeitigen stationären Versorgungsanteil bleibt.«

Aber warum ist der Anstieg in Berlin so besonders ausgeprägt, was die stationäre Versorgung der Pflegebedürftigen angeht? In anderen Bundesländern ist das doch deutlich geringer ausgeprägt. Ein Hinweis zur Auflösung dieser Fragestellung: »Von den 50- bis 64-Jährigen – also denen, die 2030 im Pflegealter sind – lebte in der Single-Hauptstadt Berlin im Jahr 2014 mehr als jeder Dritte allein. Und mehr als jede fünfte der 58- bis 67-jährigen Frauen hatte keine Kinder.« Was damit angedeutet werden soll: Auch wenn die einzelnen Betroffenen vielleicht etwas anderes wollen, sie werden gar nicht umhin kommen, professionelle Pflege in Heimen in Anspruch nehmen zu müssen, weil bei vielen von ihnen schlichtweg die Voraussetzungen für eine Kombination von ambulanter und Angehörigen-Pflege nicht gegeben ist.

Und hier sind wir bei einer wichtigen Annahme der neuen Studie angekommen, die sich abweichend von dem, was an anderer Stelle und vor allem in der Politik angenommen und auch gefördert wird, darstellt:

»Anders als die Bundesregierung gehen die Wissenschaftler nicht davon aus, dass Heimpflege zunehmend „out“ werden und der Anteil von ambulant erbrachter Pflege durch Angehörige oder Nachbarn in Zukunft merklich steigen könnte. Im Gegenteil: Bundesweit sei eher ein Trend zu mehr professioneller Pflege zu beobachten … Zu berücksichtigen seien zudem eine weiter steigende Erwerbstätigenquote von Frauen und die wachsende Zahl von Alleinstehenden und Kinderlosen,« so Woratschka in seinem Artikel.

Und beim IW selbst finden wir das dann so formuliert:

»Die Politik setzt derzeit auf mehr ambulante Pflege, insbesondere durch Angehörige und Ehrenamtliche. Realistisch ist das nicht, warnt IW-Forscher Jochen Pimpertz: „Bislang fehlen empirische Beweise dafür, dass die familiäre oder nachbarschaftliche Pflege steigt.“ Bundesweit gibt es eher einen Trend hin zu mehr professioneller Pflege. Zudem spielen gesellschaftliche Entwicklungen eine Rolle: Die Zahl der Single-Haushalte steigt, genau wie die Gruppe der Kinderlosen. Partner und Kinder fallen damit immer häufiger als potenzielle Pfleger weg. Auch ist nicht absehbar, wie sich die steigende Erwerbstätigkeit von Frauen auf die Pflegebereitschaft auswirkt. Bislang übernehmen vor allem Töchter, Schwestern und Schwiegertöchter die Pflege, was sich allein rein zeitlich meist nicht mit einem Job vereinbaren lässt.«

Natürlich bewegen wir uns hier in einem Kernbereich der angesprochenen Grundproblematik von Annahmen, die man den Abschätzungen zugrunde legt. Der wichtigste Impuls der IW-Studie ist die abweichende Positionierung vom derzeit vorherrschenden Mainstream, dass es immer mehr ambulant und tendenziell weniger stationär geben wird. Diese Entwicklungsrichtung, die man – wie bereits angedeutet – für die Vergangenheit durchaus beobachten konnte, die aber sehr stark beeinflusst wurde durch eine grundsätzliche Verschiebung der pflegeheimrelevanten Grundgesamtheit im Sinne einer deutlichen Erhöhung des durchschnittlichen Heimeintrittsalters und der parallel abgelaufenen Ausweitung der ambulanten Angebote, würde sich also nach den Einwänden des IW so nicht fortschreiben lassen.

Vielleicht liegt die „Wahrheit“ wie so oft in der Mitte und wir werden eine Gleichzeitigkeit erleben – also beide Sektoren müssen ausgebaut werden.

Aber es gibt mit Blick auf den Bedarf an Pflegeheimplätzen noch einen weiteren Punkt, den man anmerken muss und der verdeutlichen kann, dass selbst die veröffentlichten Schätzungen des IW hinsichtlich der notwendigen Investitionen in die stationäre Pflegeinfrastruktur noch als Untergrenze zu verstehen sind. Das Institut spricht die Problematik, dass es ja nicht nur einen Zusatzbedarf geben kann aufgrund der steigenden Zahl an Pflegebedürftigen, sondern man korrekterweise immer auch den Ersatzbedarf die bestehende Infrastruktur einberechnen müsste, selbst an:

»Um den Bedarf an Pflegeheimplätzen künftig decken zu können, sind über den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten hinaus auch bestandserhaltende Investitionen erforderlich. In welchem Umfang die bestehende Infrastruktur erneuert werden muss, lässt sich aber nicht zuverlässig schätzen, weil Daten über deren Zustand fehlen. Auf der Basis eines sehr einfachen Ansatzes ließe sich bei einer unterstellten Nutzungsdauer von 30 Jahren … und unter der Annahme, dass der aktuelle Bestand neuwertig ist und der Verzehr linear erfolgt, ein Reinvestitionsbedarf von etwa der Hälfte der bestehenden Infrastruktur bis zum Jahr 2030 ableiten. Diese überschlägige Rechnung lässt aber viele Fragen offen: zum Beispiel, ob Gebäude grundlegend erneuert werden müssen oder nur deren Ausstattung. Nicht zuletzt deshalb kommt eine Expertenbefragung zu der deutlich moderateren Einschätzung, dass bundesweit gut ein Drittel der Bestandskapazitäten den in der Branche üblichen Qualitätsanforderungen nicht mehr entspricht, wobei Pflegeheime in Ostdeutschland im Durchschnitt einen vergleichsweise guten Zustand aufweisen … Aufgrund der unbefriedigenden Datenlage wird deshalb auf eine Quantifizierung des Ersatzbedarfs verzichtet« (Kochskämper/Pimpertz 2015: 70).

Das muss man bei der Bewertung der Zahlen wissen, denn natürlich erhöht das den Investitionsbedarf (und zuvor den Planungsbedarf) erheblich, denn dieses Drittel verteilt sich, wie im Zitat bereits angedeutet, regional sehr unterschiedlich.

Wenn das IW schreibt, ausgehend von den 848.000 Pflegeheimplätzen müssten bundesweit bis zu 220.000 Plätze mehr in Pflegeheimen geschaffen werden, um den steigenden Bedarf zu decken (wobei der Zuwachs stetig erfolgt – bis 2030 müssen deutschlandweit zusätzlich jedes Jahr zwischen gut 10.000 und 13.000 Pflegeheimplätze in der Dauerpflege bereitgestellt werden), dann berücksichtigt das nicht, dass eine Angebotsverknappung im Bestand aufgrund politischer Entscheidungen weiteren Ausbaubedarf auslösen kann und wird, so beispielsweise die Tatsache, dass die in vielen älteren Heimen fehlenden Einzelzimmer in den kommenden Jahren geschaffen werden müssen, was auf alle Fälle die Kapazitäten begrenzen wird.

Natürlich kann und muss darüber gestritten werden, ob die Annahmen, von denen das IW ausgeht, plausibel sind. Hier werden sicherlich kritische Stimmen die Diskussion bereichern. Sollte aber die Prognose auch nur teilweise eintreten, was die Zunahme der Pflegeheimplätze und vor allem den Bedarf danach angeht, dann muss natürlich darauf hingewiesen werden, dass das ein weiteres Argument wäre für eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege, denn man braucht Menschen, die diesen pflegerischen Bedarf auch abdecken können. Und hier sind wir bereits heute mit allen Anzeichen eines veritablen Pflegenotstands konfrontiert. Denn nicht nur, aber auch daraus resultiert, dass sich die Arbeitsbedingungen in den Heimen in den vergangenen Jahren erheblich verschlechtert haben in dem Sinne, dass es – um mit den Worten des Heimkritikers Klaus Dörner zu sprechen – zu einer „Konzentration der Unerträglichkeit“ für beide Seiten, also die Bewohner und die dort Beschäftigten gekommen ist. Und leider müssen wir derzeit zur Kenntnis nehmen, wie schwer es offensichtlich ist, wie bereits bestehenden Personalprobleme in diesem wichtigen Bereich der nicht zu lösen, dann zumindest deutlich zu reduzieren.

Möglicherweise wird der in der neuen Studie des IW ausgewiesene Bedarf an Pflegeheimplätzen tatsächlich so ansteigen, wie dargestellt – aber es wird vielleicht zu wenige Menschen geben, die Plätze auch zum Leben erwecken können. Dazu allerdings müssten wir an dieser Stelle erneut in die Welt der immer strittigen und unsicheren Annahmen eintreten.