„Die Arbeitslosigkeit ist allein aus jahreszeitlichen Gründen angestiegen. Der Arbeitsmarkt steht insgesamt stabil da.“ Mit diesen Worten wird der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-J. Weise, anlässlich der Präsentation der neuen Arbeitsmarktzahlen für den Juli 2014 in der Pressemitteilung Der Arbeitsmarkt im Juli 2014: Arbeitslosigkeit steigt allein aus jahreszeitlichen Gründen zitiert. Dann wird die Zahl genannt, die im Anschluss durch die Medien geistert: 2.871.000 Arbeitslose gibt es. Aber eigentlich sind es mehr. Denn einige Zeilen später weist die BA selbst darauf hin, dass es 3.756.000 Personen sind, was ja ein paar mehr sind als die erstgenannte Zahl. Die BA nennt das dann „Unterbeschäftigung“ und da sind eben auch die enthalten, die sich „in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit“ befinden, aber natürlich weiterhin arbeitslos sind. Aber damit noch nicht genug. Während die meisten Medien immer noch nicht einmal bis zu dieser, die Wirklichkeit schon etwas besser abbildenden Zahl der Arbeitslosen vordringen, sondern bei den niedrigeren 2,8 Millionen hängen bleiben, kann man der Verlautbarung der BA eine noch größere Zahl entnehmen, die dann vollends zu verwirren scheint und gleichzeitig zu dem hier besonders interessierenden Thema Hartz IV überleitet.

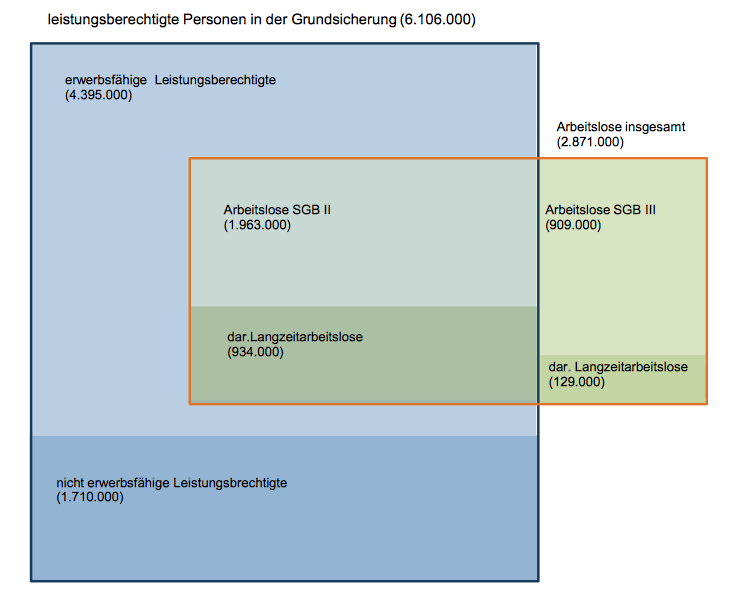

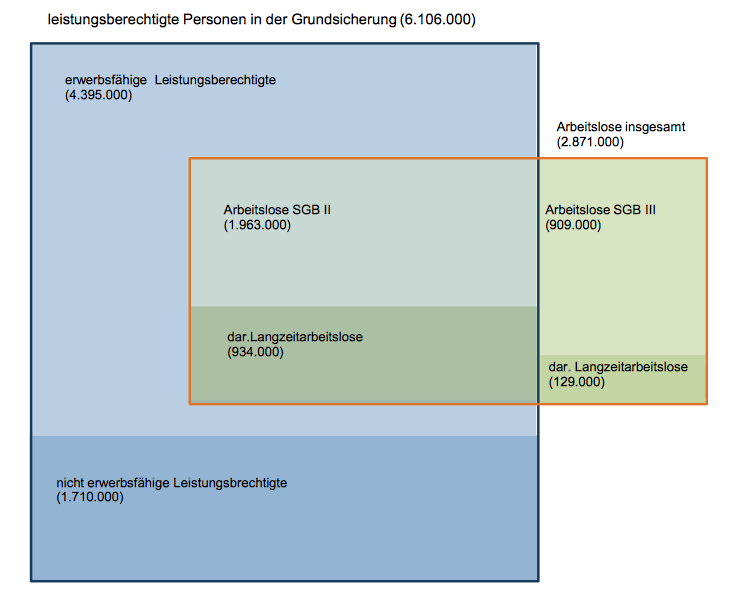

»Die Zahl der Bezieher von Arbeitslosengeld II in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) lag im Juli bei 4.395.000 … In der Grundsicherung für Arbeitsuchende waren 1.963.000 Menschen arbeitslos gemeldet … Ein Großteil der Arbeitslosengeld II-Bezieher ist nicht arbeitslos.« Wir werden auch darüber informiert, wie es zu dieser Lücke kommen kann: »Das liegt daran, dass diese Personen erwerbstätig sind, kleine Kinder betreuen, Angehörige pflegen oder sich noch in der Ausbildung befinden.« Wir haben also neben den 909.000 Arbeitslosen, die sich (noch) in der Arbeitslosenversicherung befinden, nicht nur fast 4,4 Mio. erwerbsfähige Menschen, die Arbeitslosengeld II bekommen, obgleich nur eine Minderheit von ihnen als offizielle Arbeitslose geführt werden, sondern mit Blick auf das Grundsicherungssystem kommen noch mehr als 1,7 Mio. nicht erwerbsfähige Leistungsempfänger hinzu, die Sozialgeld bekommen, vor allem Kinder. Zusammen macht das 6,1 Millionen Menschen im Hartz IV-System. Die Abbildung der BA verdeutlicht etwas die Verhältnisse. Und dieses System soll nun – wieder einmal – vom Gesetzgeber an mehreren Stellen verändert werden, während gleichzeitig der Sozialverband Deutschland (SoVD) eine umfassende Hartz-Reform fordert.

Weniger Bürokratie, strengere Auflagen – so hat Rainer Woratschka seinen Artikel betitelt und will damit bereits in der Schlagzeile auf die Ambivalenz hinweisen, die sich mit den derzeit diskutierten und im Herbst in das Gesetzgebungsverfahren einzubringenden Änderungen einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe der Arbeits- und Sozialministerkonferenz unter Beteiligung von Kommunen und Bundesagentur für Arbeit verbindet. Die Liste der geplanten Rechtsvereinfachungen, die das Bundesarbeitsministerium während des Sommers in Gesetzesform gießen soll, umfasst 36 Punkte. Für die derzeit mehr als 6,1 Mio. Hartz IV-Empfänger verbergen sich hinter diesen Punkten mehr Großzügigkeit, aber auch schärfere Vorgaben. Das generelle Ziel der Veränderungen sei angeblich, mehr Zeit für die Betreuung der Arbeitsuchenden in den Jobcentern freizuschaufeln, wogegen man ja nun erst einmal nichts haben kann. Beginnen wir mit einigen positiven Veränderungen des bestehenden Rechts:

»Die Pfändbarkeit von Hartz-IV-Bezügen soll künftig generell ausgeschlossen und nicht mehr Einzelprüfungen unterzogen werden, bei denen man ohnehin fast immer zu dem gleichen Ergebnis kam. Und auch die Sanktionen bei sogenannten „Pflichtverletzungen“ sollen entschärft werden. So ist künftig nur noch ein einheitlicher Minderungsbetrag pro Fall und unabhängig von etwaigen Wiederholungen vorgesehen. Und gesonderte Sanktionsregeln für unter 25-Jährige soll es auch nicht mehr geben. Damit kommen die Regierenden einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zuvor, das die bisherigen Sonderregeln womöglich kassiert hätte.«

Aber es gibt auch eine andere Seite der neuen Änderungsvorschläge:

»Tatsächlich mündet mancher Vorschlag zur Beseitigung unsinniger Detailhuberei für Betroffene auch in eine Verschärfung. So soll die Regelung, Hartz- IV-Bezieher beim Umzug in eine teurere Wohnung selbst dann auf den Differenzkosten sitzen zu lassen, wenn die neue Unterkunft von Größe und Preis her als „angemessen“ eingestuft wird, nun auch auf diejenigen ausgeweitet werden, die in eine „unangemessene“ Wohnung ziehen. Auch sie sollen nicht mehr die „angemessenen“, sondern nur noch die Kosten ihrer früheren, billigeren Wohnung erstattet bekommen … Auch Nachzahlungen aufgrund von Grundsatzurteilen, mit denen die bisherige Verwaltungspraxis korrigiert wird, soll es künftig seltener geben. Die Politik will vermeiden, dass die Jobcenter „massenhaft Leistungen rückwirkend neu berechnen müssen“.«

Die Kritik an diesem Sammelsurium lässt nicht lange auf sich warten: Von einem „Apparatschik-Klein-Klein“ und der puren Glättung von Verwaltungsabläufen spricht beispielsweise Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und der sozialpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, Wolfgang Strengmann-Kuhn wird mit den Worten zitiert, der Ertrag der Arbeitsgruppe sei „mehr als dürftig“.

„Klein-klein“ und „mehr als dürftig“ hinsichtlich der vorgeschlagenen Änderungen im SGB II muss man auch vor dem Hintergrund der folgenden Überschriften lesen: Hartz-IV-Bilanz »niederschmetternd«, Bankrotterklärung oder Verband zieht verheerende Hartz-IV-Bilanz. Das hört sich nicht gut an. Hintergrund dieser Artikel ist ein neues Positionspapier des Sozialverbands Deutschland (SoVD):

Sozialverband Deutschland (SoVD): Neuordnung der Arbeitsmarktpolitik. Inklusion statt Hartz IV, Berlin, Juli 2014

Verfasserinnen des Papiers sind Ursula Engelen-Kefer und Gabriele Hesseken. Es sind vor allem drei Punkte, um die herum der Sozialverband seine Forderungen sortiert:

- Arbeitslose Menschen dürfen nicht länger als Menschen mit Defiziten betrachtet und ausgesondert werden. Die Stärkung ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten muss im Vordergrund der künftigen Arbeitsmarktpolitik stehen. Dies erfordert ein ausreichendes Angebot an qualifizierter Arbeit mit fairer Entlohnung und menschenwürdigen Arbeitsbedingungen.

- Langzeitarbeitslose Menschen, die über einen längeren Zeitraum erwerbstätig waren und Beiträge zur Arbeitslosenversicherung gezahlt haben, müssen finanziell besser gestellt werden. Für sie muss es eine zusätzliche Geldleistung zu „Hartz IV“ geben, um ihr Armutsrisiko abzufedern.

- Die Vermittlung und Betreuung von Langzeitarbeitslosen ist erheblich zu verbessern. Die Betreuungs-, Vermittlungs- und Eingliederungsleistungen sind für sämtliche Arbeitslosen allein bei der Bundesagentur für Arbeit anzusiedeln.

An dieser Stelle kann keine Gesamtauseinandersetzung mit der Gesamtheit der SoVD-Vorschläge geleistet werden, aber an zwei aus den Vorschlägen herausgegriffenen Beispielen soll durchaus kritisch aufgezeigt werden, dass es sich weniger um eine fundamentale Hartz-Reform handelt, die hier gefordert wird, sondern eher um ein „add on“-Modell, bei dem also auf das weiter bestehende System etwas raufgepackt werden soll und zugleich werden alte Schlachten hinsichtlich der Frage, wer denn nun die Hartz IV-Empfänger „betreuen“ soll – die Bundesagentur für Arbeit oder die Kommunen oder beide zusammen – erneut zugunsten des „Arbeitsamtsmodells“ auf die Tagesordnung gesetzt, was sicher auch damit zu tun hat, dass eine der Verfasserinnen Ursula Engeln-Kefer ist, die früher jahrelang als stellvertretende DGB-Bundesvorsitzende innerhalb der Bundesanstalt für Arbeit im Verwaltungsrat gewirkt hat. Diese einseitige Positionierung für die BA erscheint irgendwie etwas gestrig.

Vorweg allerdings sei besonders hervorgehoben, dass ein Paradigmen- und Perspektivenwechsel mit Blick auf die betroffenen Menschen im Grundsicherungssystem eingefordert wird und es werden konkrete Veränderungsvorschläge gemacht, die weit über das hinausgehen, was wir seitens der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Kenntnis nehmen müssen. Damit wird hier die besondere Problematik adressiert, dass eine leider immer größere Gruppe von langzeitarbeitslosen Menschen offensichtlich auf Dauer exkludiert werden vom Arbeitsmarkt und man gleichzeitig die Förderbedingungen und die dafür zur Verfügung stehenden Mittel immer weiter begrenzt hat, wodurch sich in den Jahren seit 2010 zunehmend ein Teufelskreis der „Verfestigung“ und der „Verhärtung“ von Langzeitarbeitslosigkeit herausgebildet hat.

Nun aber zu den beiden – exemplarischen – Anfragen an die Reformvorschläge:

Auf der Seite 20 des Positionspapiers findet man diesen Hinweis: „Öffentlich geförderte Beschäftigung weiterentwickeln“. Und ein erster Blick scheint zu belegen, dass hier eine der ansonsten nur wenigen die öffentlich geförderte Beschäftigung befürwortende Positionierungen erfolgt: »Besonders schwer haben es Langzeitarbeitslose, die trotz erheblicher Vermittlungsbemühungen der Arbeitsverwaltung derzeit kaum noch Aussicht darauf haben, in den ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden. Der SoVD setzt sich für die Schaffung öffentlich geförderter und sozial versicherungspflichtiger Beschäftigung mit tarif- bzw. ortsüblichen Löhnen für diesen Personenkreis ein. Diese müssen die Ein-Euro-Jobs ersetzen. Es muss ein Anspruch auf eine sozialversicherungspflichtige öffentlich geförderte Beschäftigung geschaffen werden, um die Beschäftigungsfähigkeit der benachteiligten Personengruppen zu verbessern, ihre Qualifikationen zu erweitern und damit ihre Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Die Annahme einer öffentlich geförderten Beschäftigung mit Sozialversicherungspflicht muss freiwillig sein.« So weit, so gut. Dann aber fällt das Papier in den alten Geist der auf dem Kopf stehenden öffentlich geförderten Beschäftigung zurück, denn es wird gefordert: »Um der latenten Gefahr der Verdrängung von regulärer Arbeit durch öffentlich geförderte Beschäftigung entgegenzuwirken, sind nur solche Beschäftigungsverhältnisse zu fördern, in deren Rahmen wettbewerbsneutrale, zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten erledigt werden.« Also Wettbewerbsneutralität – übrigens erst mit der letzten restriktiven Ausgestaltung des Förderrechts von einer untergesetzlichen Norm „geadelt“ durch die direkte Implementierung im Gesetz – wird seit Jahren von sehr vielen Experten und vor allem Praktikern als eine der zentralen Ursachen dafür identifiziert, dass wir konfrontiert werden mit teilweise hanebüchen ausgestalteten Maßnahmen, die so weit weg sein müssen vom ersten Arbeitsmarkt, dass sie mit großer Sicherheit auch den Betroffenen kaum neue Perspektiven eröffnen können. Hier sind die Forderungen des SoVD weit hinter dem zurückgeblieben, was seit Jahren im Fachdiskurs debattiert und entwickelt worden ist.

Das zweite Beispiel betrifft die Forderung, – so könnte man es scheinbar zynisch formulieren, hier aber erst einmal ohne irgendeinen Unterton gemeint – ein „Zwei-Klassen-System“ innerhalb der Grundsicherung einzuführen. Und diese Forderung wird intuitiv bei vielen Menschen auf eine zustimmende Wahrnehmung stoßen, die sich vor allem speist aus der tiefen Verankerung des Äquivalenzprinzips in der deutschen Kollektivseele. Der SoVD fordert (S. 26-31) zahlreiche Verbesserungen im bestehenden Arbeitslosengeld II-System, um dann eine weitere, neue Komponente vorzuschlagen: das »Arbeitslosengeld II Plus«. Dazu erfahren wir:

»Der SoVD fordert die Einführung einer zusätzlichen unbefristeten Geldleistung („Arbeitslosengeld II Plus“), die neben dem Arbeitslosengeld II gewährt wird und im Anschluss an den Bezug von Arbeitslosengeld I beansprucht werden kann. Mit dem Arbeitslosengeld II Plus soll anerkannt wer den, dass die ehemaligen Arbeitslosengeld IEmpfänger bzw. die empfängerinnen durch oftmals langjährige Erwerbstätigkeit einen erheblichen Beitrag zur Finanzierung der Arbeitslosenversicherung geleistet haben. Mit dem Arbeitslosengeld II Plus soll gleichzeitig ein Teil der Einkommenseinbußen ausgeglichen werden, die regelmäßig beim Übergang vom Arbeitslosengeld I in den Bezug von Arbeitslosengeld II entsteht. Der Höhe nach muss sich das Arbeitslosengeld II Plus vor allem an dem zuvor bezogenen Arbeitslosengeld I orientieren. Dabei könnte als Richtschnur für die Höhe des Arbeitslosengeldes II Plus der ehemalige befristete Zuschlag dienen. Dieser errechnete sich im ersten Bezugsjahr aus zwei Dritteln der Differenz zwischen dem vormaligen Arbeitslosengeld I zuzüglich Wohngeld und dem nach Bedürftigkeit zustehenden Arbeitslosengeldes II. Gleichzeitig war er auf Höchstbeträge beschränkt, nämlich auf 160 Euro für Alleinstehende, 320 Euro für Paare plus 60 Euro für jedes minderjährige Kind. Im Gegensatz zum ehemaligen befristeten Zuschlag, der nach einem Bezugsjahr halbiert wurde, sollte das Arbeitslosengeld II Plus in voller Höhe und zeitlich unbefristet gewährt werden.« (S. 31 f.)

Man will also für eine bestimmte Gruppe unter den Leistungsempfängern deren monetäre Besserstellung durch Zuschläge auf die weiterhin bestehende Grundsicherungsleistung. Die wird zwar hinsichtlich der Leistungshöhe kritisiert, nicht aber als solche in Frage gestellt, was aber auch bedeutet, dass man akzeptiert, dass es sich um eine bedürftigkeitsabhängige Fürsorgeleistung handelt. Offensichtlich will man gleichsam einen „Echoeffekt“ aus dem Versicherungssystem in das Grundsicherungssystem verlängern und das nicht nur für eine bestimmte wie auch immer definierte Übergangsphase, sondern dauerhaft soll dieser Zuschlag fließen. Da kann man schon auf die Idee kommen, dass es hier noch einen erheblichen Diskussionsbedarf gibt.

Ob „Klein-klein“ oder aber die Verbesserungsvisionen des Sozialverbands Deutschland – offensichtlich wird der jetzt anstehende 10. Geburtstag von Hartz IV nicht der letzte bleiben.