Noch im vergangenen Jahr gab es eine Zeit der großen Hoffnung und der zuweilen rosaroten Brillenblicke auf die Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind. Sie wurden aus der Perspektive des Arbeitsmarktes einsortiert in die hier seit längerem laufenden Debatten über (angeblichen) Fachkräftemangel und dem Bedarf an zusätzlichen Erwerbspersonen durch Zuwanderung aufgrund der demographischen Entwicklung in unserem Land. Nun sind viele gekommen und es sind zuerst Menschen und eben keine Fachkräfte. Menschen aus anderen kulturellen und auch religiösen Zusammenhängen, teilweise traumatisiert von den Fluchtursachen, andere auf der Suche nach Wohlstand und Glück in der glitzernden Welt des Westens.

Relativ schnell musste man erkennen, dass hier – um bewusst in der Technokraten-Sprache zu verweilen – enorme Passungsprobleme bestehen zu dem, was auf dem deutschen Arbeitsmarkt erwartet und auch vorausgesetzt wird. Und wie in einem Lehrbuch der emotionalen Achterbahnfahrten wurde die rosarote Brille abgenommen und immer öfter tauchten Berichte über die gravierenden Probleme der Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge auf. Und ja, es gab auch viele anfangs begeisterte Unternehmer, die sich wieder abzuwenden beginnen von der Vorstellung, geflüchtete Menschen einzustellen. Teilweise aus verständlichen Enttäuschungen angesichts der angesprochenen Passungsprobleme, teilweise aber auch aufgrund der Frustrationen, die man mit Behörden und dem komplizierten Regelwerk machen musste, wenn man denn einen geflüchteten Menschen gerne eingestellt hätte (vgl. dazu nur als ein Beispiel aus der Berichterstattung den Beitrag Flüchtlinge und Arbeit des Wirtschaftsmagazins „WISO“ vom 10.10.2016).

Und natürlich waren angesichts der schieren Menge die Systeme hier bei uns gleichsam unter Starkstrom gesetzt und man musste improvisieren und täglich irgendwelche Löcher stopfen. Da kann und muss eine Menge hinten runterfallen. Man konnte froh sein, die basalen Versorgungsfragen geklärt zu bekommen, also wo man die Menschen unterbringt, wie das mit der medizinischen Versorgung abläuft oder wie man die (Nicht-)Anerkennungsmühle BAMF zum schnelleren Laufen bringen kann.

Aber auf eines wurde bereits im vergangenen Jahr immer wieder und gebetsmühlenartig hingewiesen: Für eine (irgendwann einmal) gelingende Arbeitsmarktintegration der erwerbsfähigen Menschen, die als Flüchtlinge gekommen sind, braucht man einen – eigentlich – einfach daherkommenden Dreischritt:

Möglichst schnell und umfassend Sprach- und Integrationskurse (möglichst in hoch differenzierter Form je nach individueller Verfasstheit der ganz unterschiedlichen Personengruppen und idealerweise vermischt mit dem zweiten Punkt), eine möglichst frühzeitige Einbindung gerade auch der vielen jungen Flüchtlinge in Beschäftigung und keinesfalls eine monate- oder gar jahrelange Warteschleife des Nichtstun, mithin also frühzeitig Beschäftigungsmöglichkeiten organisieren.

Und wenn irgendwie möglich eine konsequente Motivierung auf den Erwerb der auf dem deutschen Arbeitsmarkt erforderlichen beruflichen Abschlüsse.

Allerdings ist es in der Praxis gerade hinsichtlich der Erfordernisse einer möglichen Arbeitsmarktintegration nicht so gelaufen. Viel Zeit ist verloren gegangen, auch weil man die erste Zeit des Hierseins nicht annähernd konsequent genutzt hat, die Menschen überhaupt in die Lage zu versetzen, sich an einem Integrationsprozess zu beteiligen – und das kann nur über die Sprache laufen. Die natürlich fehlenden Sprachkenntnisse haben eine Nadelöhr-Funktion und hier hätte man die Ressourcen fokussieren müssen.

In der gleichen Zeit gab es wie in einer Dauerschleife immer wieder die Frage nach den Arbeitsmarktperspektiven und die Suche nach Antworten auf ein eigentlich selbstverständliches Phänomen, warum es denn so schwer fällt, Flüchtlinge in Ausbildung und Arbeit zu integrieren.

Natürlich wurde und wird in so einer Situation auch gerne die Wissenschaft befragt, wie lange es denn dauern und ob das wie funktionieren wird. Nun hat die Wissenschaft das Problem, dass sie sowieso schon in anderen Zeitkategorien unterwegs ist und dass sie wenn, dann Aussagen machen kann für die Vergangenheit, über die man im Glücksfall Daten hat. Die nun zu übertragen auf die heutige Situation kann grundsätzlich durchaus in Ordnung sein, nicht aber so ohne weiteres, wenn die Situation heute durch ganz andere Quantitäten wie auch durch andere Herkunftsländer geprägt ist.

Und wenn dann Wissenschaftler eine Studie veröffentlichen, dann stürzen sich die Medien darauf, endlich solide Erkenntnisse, die uns im Hier und Jetzt weiterhelfen können. Nur nehmen die Medien wie die meisten Menschen auch die Angelegenheit sehr subjektiv gefärbt auf, ob bewusst oder unbewusst. Da veröffentlicht beispielsweise die OECD eine Studie (EU Commission/OECD: How are refugees faring on the labour market in Europe? A first evaluation based on the 2014 EU Labour Force Survey ad hoc module) und in der Presse werden daraus Artikel produziert mit solchen Überschriften: Flüchtlinge in Deutschland sind oft überqualifiziert auf der einen und Flüchtlinge ziehen erst nach 20 Jahren mit Inländern gleich auf der anderen Seite.

Und die OECD selbst schreibt zu der Studie:

»Die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen hat sich in der Vergangenheit als ein langfristiger Prozess erwiesen. Zwar erhöht sich die Erwerbsquote stetig, je länger die Menschen im Aufnahmeland sind, es dauert aber rund 20 Jahre bis die Erwerbsquote von nicht-Migranten erreicht ist. Frauen tun sich auf dem Arbeitsmarkt erheblich schwerer als Männer. Hochqualifizierte hatten es in Deutschland in der Vergangenheit besonders schwer, eine ihrer Qualifikation entsprechende Beschäftigung zu finden. Schon einfache Sprachkenntnisse erhöhen die Beschäftigungswahrscheinlichkeit erheblich.«

Und das alles unter der mehr als kompakten Überschrift Die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen ist ein langfristiger Prozess – Grundlegende Sprachkenntnisse entscheidender Faktor.

Das ist der Punkt. Sprachkenntnisse sind von elementarer Bedeutung und ihre Vermittlung müsste unangefochten auf Platz 1 der To-do-Liste stehen.

Der eigentliche und hier hervorzuhebende Punkt ist aber ein anderer Aspekt: Die Untersuchung bezieht sich auf Daten von 2014, also noch vor der großen Flüchtlingswelle aus dem vergangenen Jahr. Verglichen wird die Entwicklung in den meisten EU-Mitgliedstaaten (außer Niederlande, Dänemark und Irland) sowie der Schweiz und Norwegen.

Möglicherweise aber erfahren die (Nicht-)Erfolgsgeschichten der Vergangenheit nicht unbedingt eine Wiederauferstehung in den vor uns liegenden Jahren bei einer ganz anderen Zusammensetzung derjenigen, die zu uns gekommen sind.

Die gleiche grundlegende Problematik kann man auch an einer anderen Studie aufzeigen: Schaffen wir das? Ein Blick auf die Flüchtlinge der Neunziger gibt Aufschluss, so die hoffnungsfroh stimmende Botschaft in der Überschrift eines Artikels der Süddeutschen Zeitung: »Wissenschaftler haben die Werdegänge von Menschen, die in den Jahren 1990 bis 2010 nach Deutschland geflüchtet sind, mit denen anderer Einwanderer im Land verglichen.« Das DIW selbst hat einen ganzen Wochenbericht des Instituts (Heft 35/2016) damit gefüllt und die Ausgabe unter die Überschrift Integration Geflüchteter gestellt.

Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit befasst sich kontinuierlich mit der im Raum stehenden Frage nach der Arbeitsmarktintegration. Beispielsweise in dieser Veröffentlichung:

Herbert Brücker et al.: Eine vorläufige Bilanz der Fluchtmigration nach Deutschland. Aktuelle Berichte, 19/2016, Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2016

Auch dort wird das hier aufgeworfene Dilemma einer Vorhersage auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit mit Daten zu anderen Personengruppen angesprochen:

»Inwieweit sich Erfahrungen aus der Vergangenheit auf die künftige Arbeitsmarktintegration der im vergangenen und diesem Jahr nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge übertragen lässt, ist offen. Auf der einen Seite wird mehr in den Spracherwerb, die Bildung und die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten als in der Vergangenheit investiert. Dies dürfte die Arbeitsmarktintegration, zumindest mittelfristig, erleichtern.

Auf der anderen Seite hat die große Zahl der Geflüchteten, die im vergangenen Jahr nach Deutschland gekommen sind, nicht nur zu institutionellen Engpässen, wie längere Asylverfahren oder Probleme bei der Unterbringung geführt, sondern auch die Integration erschwert. Es ist zudem der Wettbewerb in den für die Geflüchteten relevanten Arbeitsmarktsegmenten gestiegen.« (Brücker et al. 2016: 17 f.)

Ein letzter Hinweis auf neuere Studien, die auf Daten der Vergangenheit zurückgreifen und diese auf heute übertragen und sogar fortschrieben: Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat vor kurzem diese Veröffentlichung vorgelegt: Elke Jahn: Brückeneffekte für Ausländer am Arbeitsmarkt: Zeitarbeit kann Perspektiven eröffnen. Nur muss man eben berücksichtigen, dass sich das auf ganz andere Zuwanderer bezieht. Die Verfasserin des Berichts schreibst selbst kritisch anmerkend:

»Obwohl die Ausländer in dieser Analyse keine Geflüchteten sind, können die Ergebnis se ein Indiz dafür sein, ob Zeitarbeit auch für diese Gruppe eine Brücke in andere Beschäftigung sein könnte.«

Man kann der Studie beispielsweise entnehmen, dass vor allem – in der Vergangenheit – türkisch stämmige Arbeitnehmer von der Leiharbeit profitiert hätten, wenn man von einem Übertritt in eine andere Beschäftigung als Maßstab ausgeht. Aber es ist offensichtlich, dass wir es heute mit einer anderen Gruppe zu tun haben als die türkischstämmigen Arbeitnehmer in den vergangenen Jahren, auf die sich die Studie bezieht.

Nicht ohne Grund kann man zu dem Befund kommen, dass alle Versuchen, aus der Welt der Vergangenheit Mechanismus und Strukturen abzuleiten, die man dann nur noch dem heutigen Setting aufbrennen muss, im günstigsten Fall eine Annäherung an das, was auf uns zukommen wird, darstellt, im ungünstigsten Fall verführen sie uns zu falschen Schlussfolgerungen, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben.

Was bleibt ist der Blick in die unvermeidlich partikulare Praxis dessen, was passiert (ist). Greifen wir uns als Beispiel diesen Artikel von Mathias Bury heraus: Diese Jobs finden Flüchtlinge in Stuttgart, so hat er den überschrieben: »Eine neue Auswertung des Jobcenters Stuttgart zeigt: 21 Prozent der Flüchtlinge, die man seit 2015 betreut, haben mittlerweile eine Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden. Meist verrichten sie aber Helferjobs.«

Auch hier lohnt es sich, genauer hinzuschauen, wie man auf solche Zahlen gekommen ist. »Beim Stuttgarter Jobcenter … haben 21 Prozent der Flüchtlinge, die man seit dem vergangenen Jahr betreut hat, direkt eine Stelle bekommen. „Das ist hoffnungsvoll“, findet Jobcenter-Chef Jürgen Peeß.«

Zuerst einige Daten zur Orientierung vor Ort:

»Rund 8.100 Flüchtlinge sind zurzeit in der Landeshauptstadt untergebracht. Bis jetzt hat nur ein Teil von diesen einen anerkannten Asylantrag in der Tasche. Sobald dies der Fall ist, erhalten die Menschen Hartz IV, zuständig für sie ist dann das Jobcenter. Dort sind inzwischen rund 1.600 Familien registriert, in denen etwa 3.000 Flüchtlinge leben, rund 800 von diesen sind unter 25 Jahre alt. 2.200 Personen gelten als erwerbsfähig.«

Aber wie ist man nun zu den zitierten 21 Prozent gekommen? Dazu erfahren wir:

»Um sich ein Bild zu machen, ob und in welchem Umfang die Vermittlung von Flüchtlingen in den ersten Arbeitsmarkt gelingt, hat man eine Gruppe ausgewählt, die darüber Aufschluss gibt: rund 700 Personen, die 2015 in den Hartz-IV-Bezug gekommen und erwerbsfähig sind und die man seither betreut hat. Aus dieser Gruppe seien bis jetzt 149 Menschen in Arbeit vermittelt worden, sagt Jürgen Peeß, eben jene 21 Prozent.«

Wenn die Menschen aus dieser Gruppe 2015 in den Hartz IV-Bezug gekommen sind, dann sind sie vorher nach Deutschland gekommen, denn am Anfang befinden sie sich nicht im Rechtskreis SGB II, sondern unter dem Asylbewerberleistungsgesetz. Es handelt sich also um Flüchtlinge, die hierher gekommen sind vor der großen Zahl an Flüchtlingen, die seit dem Herbst des vergangenen Jahres gekommen sind.

»Der größte Teil der vermittelten Flüchtlinge hat Helferjobs bekommen, in der Reinigungsbranche, als Lagerarbeiter, im Gastgewerbe oder auf dem Bau, um nur einige zu nennen. Aber: „Die offenen Stellen gerade im Helferbereich wachsen nicht in gleichem Maß wie die Zahl der Flüchtlinge, die anerkannt werden“, sagt Jürgen Peeß. Wodurch „relativ kurzfristige Integrationserfolge“ wie bisher schwieriger würden. So hätten nach bisherigen Erfahrungen mehr als 65 Prozent der erwerbsfähigen Flüchtlinge „keine formale Berufsausbildung“. In vielen Fällen müsse man sich auf Integrationsprozesse „von drei bis vier Jahren einstellen“, sagt der Jobcenter-Chef.«

Auch hier wird über eine Erfahrung berichtet, die viele andere, die sich der Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge verschrieben haben, machen müssen: »Viele Flüchtlinge möchten gar keine Berufsausbildung machen, sie wollen schnell arbeiten und Geld verdienen, um ihre Familien zu unterstützen.«

Der entscheidende Punkt, den man den Stuttgarter Erfahrungen entnehmen kann, versteckt sich hingegen hinter diesem Passus:

„Ohne Integrationskurs nimmt uns die Leute niemand ab“, so der Jobcenter-Leiter Jürgen Peeß. Auch das Sprachniveau, das Flüchtlinge aus diesen Kursen mitbrächten, reiche in der Regel noch nicht und müsse durch eine berufsbezogene Sprachförderung ergänzt werden.

Genau hier liegt ein, wenn nicht der zentrale Flaschenhals, durch den alle müssen. Und genau hier hätte man längst viel mehr machen müssen, denn was da nicht durchkommt, wird an anderer Stelle bitter aufschlagen.

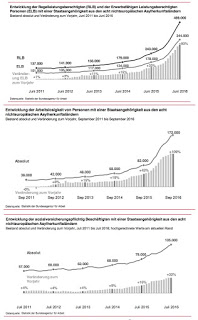

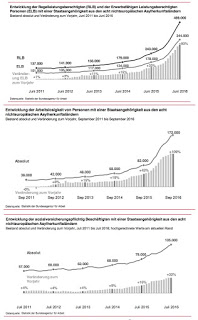

Abbildung: Bundesagentur für Arbeit, Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung: Arbeitsmarkt kompakt: Fluchtmigration September 2016, Nürnberg 2016