Wichtige Tage der Gesetzgebung liegen (nicht nur) hinter den Menschen mit Behinderungen, hat doch der Bundestag nunmehr ein Bundesteilhabegesetz verabschiedet, gegen dessen Entwurf es heftigen Widerstand aus den Reihen der Behindertenbewegung und der Sozialverbände gegeben hat. Im wahrsten Sinne des Wortes bis zum letzten Moment wurde hier um Änderungen gerungen, offensichtlich mit Erfolg: »Nach Protesten bessert die Koalition das Behindertenrecht nach«, berichtet Thomas Öchsner in seinem Artikel Des Zornes Wirkung, obgleich die immer noch nicht ausreichen, um alle Kritiker zu besänftigen: »In 68 Punkten hat die Koalition das Bundesteilhabegesetz kurz vor knapp geändert. Die Macher sind zufrieden, Verbände auch. Andere sagen: „Der Kampf geht weiter.“«, kann man diesem Bericht entnehmen: 68 Mal geändert, trotzdem noch Kritik. Aber um die Tiefen und Untiefen des Bundesteilhabesetzes soll es in diesem Beitrag gar nicht gehen, sondern um einen wichtigen Teilaspekt der Lebenslage von Menschen mit Behinderungen: ihrer Teilhabe am Arbeitsmarkt. Oder spiegelbildlich ihrer Exklusion. Womit wir natürlich auch wieder bei der Inklusion wären, deren Umsetzung ja eines der Ziele des nunmehr zumindest im Bundestag verabschiedeten Bundesteilhabesetzes sein soll. Und das hat seinen Vorlauf gehabt. Eine wichtiges Datum in diesem Zusammenhang ist sicher der 13. Dezember 2006. Vor zehn Jahren haben die Vereinten Nationen die UN-Behindertenrechtskonvention verabschiedet. Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention sieht ein gleiches Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung vor. Deutschland hat die UN-BRK 2009 unterzeichnet und sich damit zur schrittweisen Umsetzung der Forderungen verpflichtet.

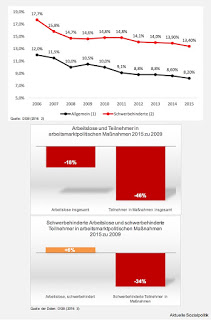

Vor diesem Hintergrund hat der DGB eine Bestandsaufnahme zu diesem wichtigen Teilaspekt der Inklusion veröffentlicht: 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention: Wie ist der Umsetzungsstand am deutschen Arbeitsmarkt?. Der DGB beklagt darin, dass wir es mit einer dauerhaft überdurchschnittlich hohen Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen zu tun haben, die Arbeitslosenquote der schwerbehinderten Menschen lag 2015 bei 13,4 Prozent, die vergleichbare allgemeine Arbeitslosenquote betrug 8,2 Prozent. Und mit einem Blick über die vergangenen Jahre muss festgehalten werden: Die Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen ist langsamer gesunken als die allgemeine Arbeitslosigkeit. Der Abstand zwischen beiden Gruppen hat sich seit 2009 sogar deutlich vergrößert.

Auch mit Blick auf die arbeitsmarktpolitischen Fördermaßnahmen können keine schönen Bilder gemalt werden, ganz im Gegenteil, denn auch die schwerbehinderten Menschen haben die massiven Einschnitte der Bundesregierung in die Arbeitsmarktpolitik zu spüren bekommen: Während die Zahl der Arbeitslosen 2015 im Vergleich zu 2009 um 18 Prozent gesunken ist, ging die Zahl der Teilnehmenden in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen mit 46 Prozent jedoch weitaus stärker zurück. Und bei den Schwerbehinderten sehen die Werte so aus: Die Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen ist entgegen dem Trend sogar gestiegen (um 6 Prozent) – und auch bei den Maßnahmen für schwerbehinderte Menschen gab es 34 Prozent weniger Teilnehmende als in 2010. »Schwerbehinderte Menschen sind durch die Kürzungen der Bundesregierung damit sogar stärker betroffen«, so das Fazit des DGB.

Und dann wird auch dieser Posten nicht mehr überraschen – eine überdurchschnittliche Betroffenheit von Langzeitarbeitslosigkeit: In allen Altersgruppen sind prozentual mehr Schwerbehinderte länger als 12 Monate arbeitslos als nicht Schwerbehinderte.

Nach so viel doch mehr als ernüchternden Zahlen aus der Arbeitsmarktstatistik ist man auf der Suche nach positiven Botschaften. Und man stößt parallel zur Veröffentlichung der DGB-Analyse auf das Inklusionsbarometer Arbeit 2016: »Das vierte Inklusionsbarometer Arbeit bringt gute Nachrichten: In der Arbeitswelt wird Inklusion immer alltäglicher.« Das hört sich vierersprechend an, ist das doch mit so einem Untertitel versehen: „Ein Instrument zur Messung von Fortschritten bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem deutschen Arbeitsmarkt“. Also schauen wir uns das genauer an:

Aktion Mensch: Inklusionsbarometer Arbeit. Ein Instrument zur Messung von Fortschritten bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 4. Jahrgang (2016), Bonn 2016

Also genau genommen ist die Aktion Mensch Herausgeberin, erstellt wird das Inklusionsbaromter Arbeit vom Handelsblatt Research Institute, einem „Geschäftsfeld der Verlagsgruppe Handelsblatt“. Präsident des Instituts ist der umtriebige Bert Rürup, der ehemalige Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und des Sozialbeirats der Bundesregierung.

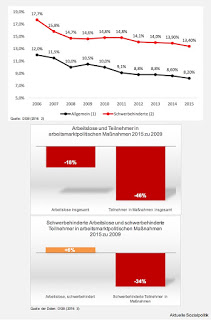

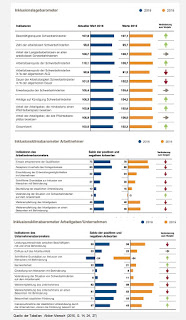

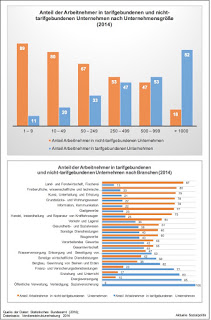

Zum Instrumentarium des Inklusionsbarometers muss man wissen, dass es neben der Auswertung amtlicher Statistiken zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen auf Umfrageergebnissen basiert:

»Seit 2013 führt das Handelsblatt Research Institute in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Forsa jährlich eine bundesweite, repräsentative Umfrage im Auftrag der Aktion Mensch durch. Für das aktuelle Inklusionsbarometer 2016 hat Forsa 804 berufstätige Arbeitnehmer mit Behinderung zur Arbeitsmarktsituation und zu ihren Erfahrungen in der Arbeitswelt befragt sowie 500 Personalverantwortliche in Unternehmen mit mindestens 20 Mitarbeitern, die Menschen mit Behinderung beschäftigen.«

Das „Inklusionsbarometer Arbeit“ ist offensichtlich mit den beiden Komponenten Lage und Klima in Anlehnung an die Konjunktunkturindikatoren von ifo und ZEW konstruiert worden.

Während das Inklusionslagebarometer auf der Auswertung amtlicher Statistiken basiert, werden die Werte für das Inklusionsklimabarometer aus den Umfragedaten bei den Unternehmen und den Arbeitnehmern abgeleitet.

Hinsichtlich der Lage »bleibt das Resultat teilweise unbefriedigend – trotz eines steigenden Beschäftigungsgrads und wieder sinkender Arbeitslosigkeit. Es gelingt zwar, eine immer größere Zahl von erwerbsfähigen und arbeitswilligen Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, aber nicht im gleichen Maße und nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie bei den Beschäftigten ohne Einschränkung. Im Gegenteil: Bei Langzeitarbeitslosen verlangsamt sich dieser Aufholprozess sogar. Der positive Impuls ist zwar spürbar, er könnte aber wesentlich stärker ausgeprägt sein.« (S. 14)

Hinsichtlich des Klimas gibt es die meiste Bewegung, die man allerdings differenziert sehen muss:

»Das Inklusionsklimabarometer erreicht in diesem Jahr einen Gesamtwert von 37,1. Damit hat sich das Arbeitsmarktklima für Menschen mit Behinderung gegenüber dem Vorjahr spürbar verbessert (34,1). Dabei ist die Entwicklung durchaus gegenläufig: Die Stimmung unter den Arbeitnehmern hat sich mit einem Wert von 38,7 im Vergleich zum Vorjahr (40,4) erneut leicht verschlechtert. Demgegenüber hat sich das Inklusionsklima bei den Unternehmen dramatisch verbessert von 27,8 auf 35,5.«

Vor diesem Hintergrund kann man dann vielleicht auch die folgenden Zusammenfassung auf der Website von Aktion Mensch etwas distanzierter lesen bzw. besser einordnen:

»Der Gesamtwert des „Barometers“ von 106,7 ist der beste, den es bisher gab (im vergangenen Jahr lag er bei 101,2). Grund für die Verbesserung ist, dass die Unternehmen das Thema Inklusion positiver einschätzen (von 27,8 auf 35,5). Das gefühlte Inklusions-Klima bei den Menschen mit Behinderung selbst ist hingegen leicht gesunken (von 40,4 auf 38,7). Gut zu wissen: Von einem positiven Inklusionsklima kann man erst ab dem Schwellenwert von 50 sprechen.«

Das Inklusionsbarometer Arbeit 2016 hat sich zugleich mit einem speziellen Thema beschäftigt, das im Jahr 2016 in allen Arbeitsmarktdebatten auftaucht: Digitalisierung. Von den rund 800 befragten Arbeitnehmern mit Behinderung haben 70 Prozent angegeben, dass die Veränderungen zum „Arbeitsplatz 4.0“ positiv zu sehen seien. Mit dem Digitalisierungsschwerpunkt befasst sich beispielsweise auch der Artikel Wie Digitalisierung Jobs für Behinderte schaffen kann von Nina Giaramita. Sie beginnt ihren Beitrag mit einem beeindruckenden Beispiel der positiven Art, weil sie sich eine besonders schwere Beeinträchtigung herausgesucht hat: »Zwei Finger und ihre Gesichtsmuskeln kann Claudia Brandt noch bewegen. Die Bonnerin ist seit ihrer Kindheit an Spinaler Muskelatrophie erkrankt. Die Erkrankung schränkt die Bewegungsfähigkeit der 48-Jährigen zunehmend ein. Trotz ihres Handicaps steht Claudia Brandt jedoch voll im Berufsleben. Sie arbeitet 30 Stunden die Woche für ein medizinisches Institut – unter anderem lektoriert sie Texte und unterstützt die Internet-Redaktion der Einrichtung.« Dabei profitiert sie von der Digitalisierung. Aber Nina Giaramita leuchtet auch die andere Seite der Medaille an, am Beispiel der ebenfalls an Spinaler Muskelatrophie erkrankte Zwillingsschwester von Claudia Brandt. »Die Diplom-Psychologin Ilona Brandt sucht seit vier Jahren nach einer neuen Stelle. Zuletzt arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einer Klinik in Oberhausen. Nach zwei Jahren erfolgreicher Beschäftigung ging es jedoch für Ilona Brandt nicht weiter.« Seitdem hängt sie in der Langzeitarbeitslosigkeit fest.

Schauen wir am Ende dieses Beitrags wieder zurück zum DGB und seiner Bestandsaufnahme der Arbeitsmarktsituation schwerbehinderter Menschen. Gibt es dort Lösungsansätze für die weiterhin offensichtliche schwierige Lage vieler schwerbehinderter Arbeitsloser?

Unter der Überschrift „Bessere Betreuung notwendig: Initiative von DGB und BDA“ führt der DGB (2016: 4) aus:

»Menschen mit einer Behinderung können durch spezielle Reha-Maßnahmen gefördert werden, wie bspw. eine Umschulung, wenn der alte Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausgeübt werden kann oder eine behindertenspezifische Ausbildung bei Jugendlichen. Diese Rehabilitation ist für die Integration in den Arbeitsmarkt notwendig. Für Menschen, die im Hartz IV-System betreut werden, ist die Wahrscheinlichkeit eine Rehabilitations-Maßnahme zu erhalten, deutlich geringer als in der Arbeitslosenversicherung.

In den Jobcentern gibt es keinen eigenen Topf für Rehabilitation. Die Maßnahmen müssen aus dem – ohnehin schon knappen – Eingliederungstitel finanziert werden. Vor allem kleiner Jobcenter stoßen so schnell an ihre finanziellen Grenzen. Zur Betreuung dieser sogenannten Rehabilitanden (Menschen mit Behinderung) halten die Arbeitsagenturen spezielle Vermittler-Teams vor. Bei den Jobcentern, die für die Betreuung der Langzeitarbeitslosen zuständig sind, gibt es solche Teams jedoch nicht immer. Das hat zur Folge, dass Reha-Bedarf nicht immer erkannt wird. Aufgrund der begrenzten finanziellen Mittel bei den Jobcentern wird er teilweise auch nicht anerkannt. Von allen Rehabilitanden in der Grundsicherung befanden sich im Juli 2016 nur 18 Prozent in Maßnahmen, bei den Rehabilitanden der Arbeitsagenturen dagegen 73 Prozent.«

Man ahnt schon, welcher Stoßrichtung der Lösungsvorschlag haben muss: »Zusammen mit den Arbeitgebern hat der DGB deshalb eine Initiative im Verwaltungsrat der BA gestartet, mit dem Ziel die Betreuung aller Rehabilitanden bei den Arbeitsagenturen anzusiedeln. Dies hat den Vorteil, dass behinderte Menschen in jedem Fall durch spezialisierte Fachkräfte beraten würden und tatsächlich behindertenspezifische Förderung erhielten.« Bestandteil des Arbeitgeber-Gewerkschafts-Vorstoßes ist auch, dass die Kosten (für fünf Jahre) von der Arbeitslosenversicherung übernommen werden, deren Kasse derzeit ja mehr als gut gefüllt ist. Eigentlich muss die Finanzierung für Hartz IV-Empfänger aus Steuermittel erfolgen – an dieser Stelle werden wir mit einem (ansonsten immer lauthals kritisierten) Verschiebebahnhof zwischen Steuer- und Beitragsfinanzierung konfrontiert, zugunsten einer Entlastung der Steuerkasse. Genau das hat der Gesetzgeber jetzt auch schon aufgegriffen. Das wird jetzt umgesetzt.