In der deutschen Diskussion gibt es seit langem einen veritablen Streit um die „richtigen“ Arbeitslosenzahlen. Waren es nun im Januar 2017 wirklich nur 2,77 Mio. Arbeitslose – oder nicht doch eher 3,7 Mio., also 900.000 mehr Betroffene, als den Bürgern mitgeteilt wurde? Vgl. dazu die genaueren Erläuterungen in dem Beitrag Der Arbeitsmarkt und die vielen Zahlen: Von (halb)offiziellen Arbeitslosen über Flüchtlinge im statistischen Niemandsland bis zu dauerhaft im Grundsicherungssystem Eingeschlossenen vom 2. Februar 2017. Und auch die 3,7 Mio. Menschen, die von der BA unter dem Stichwort Arbeitslose plus „Unterbeschäftigung“ ausgewiesen werden, können durchaus als Untergrenze für die wahre Betroffenheit von Erwerbslosigkeit verstanden werden. In einem doppelten Sinne interessanterweise wird eine vergleichbare Diskussion in den USA geführt. Zum einen gibt es auch dort eine Debatte über die offizielle und die „wahre“ Größenordnung der Erwerbslosigkeit – und zum anderen hat der viel geschmähte Donald Trump den Finger auf diese offene und eben nicht nur statistische Wunde gelegt. Natürlich mit ganz eigenen Interessen und nicht ohne wahrhaft Trump’sche Widersprüche, zugleich aber mit erstaunlichen Parallelen zur deutschen Debatte.

Arbeitslosigkeit

Der Arbeitsmarkt und die vielen Zahlen: Von (halb)offiziellen Arbeitslosen über Flüchtlinge im statistischen Niemandsland bis zu dauerhaft im Grundsicherungssystem Eingeschlossenen

Um es gleich an den Anfang des Beitrags zu stellen: „Den“ Arbeitsmarkt gibt es sowieso nicht und wenn, dann nur in den Lehrbüchern mancher Ökonomen, die zudem auch noch suggerieren, dieser Markt würde in etwa so funktionieren wie der für Kartoffeln (und deshalb ist der Mindestlohn auch schlecht). Die Wirklichkeit ist wie immer (und je nach Gemütsverfassung) viel bunter bzw. grauer. Es gibt unzählige Einzelarbeitsmärkte und viele von denen sind auch noch lokal/regional begrenzt. Das erklärt einen nicht kleinen Teil der Probleme, die man mit Ausgleichsprozessen auf bzw. – noch schlimmer – zwischen diesen einzelnen Märkten hat. Der normale Arbeitnehmer weiß davon ein Lied zu singen, vor allem, wenn man eine neue Stelle sucht oder suchen muss. Aber das scheint ja immer seltener erforderlich z u sein, folgt man den (scheinbaren) Jubelmeldungen über die Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland, wie sie in monatlichen Abständen aus Nürnberg über die Medien verbreitet werden.

„Der Arbeitsmarkt ist gut in das neue Jahr gestartet. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar allein aus jahreszeitlichen Gründen gestiegen. Saisonbereinigt gab es einen Rückgang“, so wird der Noch-Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, am 31. Januar 2017 anlässlich der monatlichen Pressekonferenz in Nürnberg zitiert. Der Zusammenfassung des Monatsberichts Januar 2017 der BA kann man entnehmen:

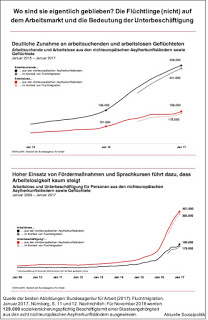

»Der Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung hat sich weiter fortgesetzt, wenn auch nicht mehr so stark wie im ersten Halbjahr 2016. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern bewegt sich auf anhaltend hohem Niveau. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind allein aufgrund der üblichen Winterpause gestiegen, saisonbereinigt haben sie deutlich abgenommen. Die Arbeitslosigkeit liegt unter dem Vorjahreswert, die Unterbeschäftigung darüber, weil sie den zunehmenden Einsatz von Arbeitsmarktpolitik insbesondere für geflüchtete Menschen berücksichtigt. Ohne diesen Einfluss wäre auch die Unterbeschäftigung gesunken.« (S. 6)

Man muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es seit Jahren ein leidiges Thema der Berichterstattung über den Arbeitsmarkt ist, dass die allermeisten Medien partout vollständig änderungsresistent sind gegenüber dem nun wirklich ebenfalls seit langem bekannten Problem, dass die offizielle Zahl der registrierten Arbeitslosen lediglich die Untergrenze abbildet. Nicht umsonst spricht die BA selbst in ihren Mitteilungen immer nach dieser Zahl gleich von der „Unterbeschäftigung“ – eine (nett formuliert) mehr als unglückliche Wortkrücke für real existierende Arbeitslosigkeit, man könnte auch von Rosstäuscherei sprechen.

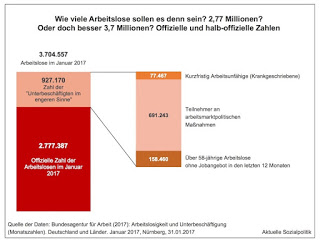

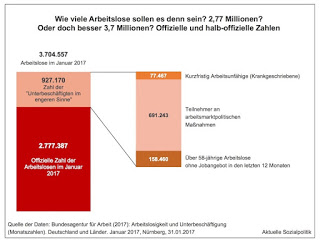

Die Abbildung am Anfang dieses Beitrags verdeutlicht das Problem: Für Januar 2017 werden als Untergrenze 2,77 Mio. Arbeitslose ausgewiesen – und so gut wie alle Medien und auch die Agenturen übernehmen das bis in die Schlagzeilen, vgl. als eines der vielen Beispiel die übernommene Meldung der Agentur Reuters: »Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte im Januar 2,777 Millionen Arbeitslose«, die unter die Überschrift gestellt wurde: 2,77 Mio. ohne Job: Arbeitslosenzahl in Deutschland steigt moderat. Überall werden die Menschen mit dieser Zahl versorgt – nur macht es schon einen nicht nur rechnerischen Unterschied, ob man von 2,77 Mio. oder aber von 3,7 Mio., mithin also von 927.170 Arbeitslosen mehr berichten würde. Denn so groß ist die Zahl der „Unterbeschäftigten im engeren Sinne“. Wer darunter abgebucht wird, kann man der Abbildung entnehmen.

Und man muss jetzt doch nicht wirklich auch noch begründen, dass diese Zahl statt der 2,77 Mio. verwendet werden sollte. Denn dass die über 158.000 Arbeitslosen über 58 Jahre, die aber seit einem Jahr kein Jobangebot mehr bekommen haben, faktisch arbeitslos sind, erschließt sich von selbst (und sie bekommen ja auch weiter ihre Leistungen), werden aber nicht gezählt. Und dass die Teilnehmer am sechsten Kurs „Wie bewerbe ich mich in Zeiten des Internets richtig“ selbstverständlich weiter arbeitslos sind, ist offensichtlich.

Aber es ist eben auch und vor allem ein Medienproblem. In Österreich beispielsweise wird immer die Zahl der Arbeitslosen und der in Maßnahmen befindlichen Menschen zusammen genannt, während bei uns die mehr als 690.000 Maßnahmenteilnehmer in die „Unterbeschäftigung“ statistisch outgesourct werden.

Immer wieder wird das Thema mal aufgegriffen – so beispielsweise aktuell von Klaus Tscharnke von dpa in seinem Artikel Nicht jeder Arbeitsloser ist im Sinn der Statistik ohne Job. Er stellt die Tücken der Zahlen dar und weist dabei auch auf das Problem der „Unterbeschäftigung“ hin. Dabei zitiert er mich mit dieser Formulierung: »Der Koblenzer Arbeitsmarktforscher Professor Stefan Sell, der sich seit Jahren für mehr Transparenz auf dem Arbeitsmarkt einsetzt, nimmt die Bundesagentur in Schutz: „Die Bundesagentur veröffentlicht alles, man muss nur tief genug hineinsehen.“ Tatsächlich findet, wer sucht, auch Kenngrößen jenseits der reinen Arbeitslosenzahl. Seit ein paar Jahren enthalten Pressemitteilungen der Bundesagentur etwa die Unterbeschäftigung.«

Damit soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, das alles ihn Ordnung ist, sondern die BA muss sich an die gesetzlichen Vorgaben, wer wann als Arbeitsloser Gestalt annehmen darf, halten. Sie versucht allerdings in ihren Mitteilungen seit einiger Zeit kontinuierlich, die Unterbeschäftigung direkt nach den kleingerechneten offiziellen Arbeitslosen aus- und damit darauf hinzuweisen. Es wäre die Aufgabe der Presse, hier endlich wirklichkeitsnäher zu berichten und die bessere Zahl zu verwenden.

Besser, aber bei weitem noch nicht die ganze Heterogenität abbildend. Tscharnke geht einen Schritt weiter und argumentiert in seinem Artikel: »Nimmt man es ganz genau, müsste man eigentlich noch jene Männer und Frauen dazurechnen, die Arbeitsmarktforscher unter dem Begriff „Stille Reserve“ zusammenfassen. Nach Schätzungen des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) … dürften es rund 271.000 sein.« Das nun ist nicht so ganz einfach, er beschreibt diese Gruppe so: „Das sind“, so die Lesart der Bundesagentur, „beispielsweise Personen, die nicht direkt nach Arbeit suchen und sich deshalb auch nicht bei der örtlichen Arbeitsagentur als arbeitssuchend registrieren lassen, sondern vielmehr abwarten, ob sich ein passender Job anbietet.“ Für andere besteht die „Stille Reserve“ hingegen aus Menschen, die die häufig erfolglose Jobsuche resigniert aufgegeben haben, obwohl sie eigentlich gerne arbeiten würden. Zur „Stillen Reserve“ vgl. auch den Fachbeitrag von Martina Rengers (2016): Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial in der Stillen Reserve. Ergebnisse für das Jahr 2015.

Soll man die nun mitzählen zu den Arbeitslosen? Und was wäre dann mit denen, die in „unfreiwilliger Teilzeit“ arbeiten müssen, also weniger, als sie wollen und oftmals eigentlich auch müssten, um über die Runden zu kommen? Dabei wären dann auch die zu bilanzieren, die gerne weniger arbeiten möchten (vgl. dazu weiterführend den Beitrag von Martina Rengers (2015): Unterbeschäftigung, Überbeschäftigung und Wunscharbeitszeiten in Deutschland).

Damit wären wir beim nächsten Punkt, an dem sich der Zahlensalat in seiner ganzen Größe zeigt. Die Fixierung auf die (offizielle) Zahl der Arbeitslosen wird nicht nur durch die hier diskutierte „Unterbeschäftigung“ fragwürdig, sondern die Größenordnung wird noch weitaus stärker unterzeichnet, wenn man einen Blick wirft auf die Zahl der Menschen, die sich im (kleinen), überschaubaren SGB III-System, also der Arbeitslosenversicherung, befinden und im SGB II-System, also der Grundsicherung für Arbeitsuchende, also Hartz IV. Auch dazu veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit eine instruktive Statistik.

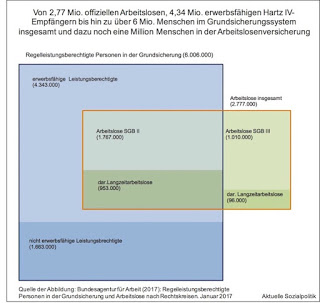

Man kann die so zusammenfassen: Von 2,77 Mio. offiziellen Arbeitslosen, 4,34 Mio. erwerbsfähigen Hartz IV-Empfängern bis hin zu über 6 Mio. Menschen im Grundsicherungssystem insgesamt und dazu noch eine Million Menschen in der Arbeitslosenversicherung. Das sind die relevanten Größenordnungen, um die es (nicht nur) in der politischen Diskussion gehen sollte.

Die Abbildung verdeutlicht zugleich, dass das, was umgangssprachlich als „Hartz IV-System“ bezeichnet wird, überaus heterogen ist und weit über die immer noch dominierende Vorstellung von „dem“ arbeitslosen Hartz IV-Empfänger hinausreicht. Denn von den 4,34 Mio. erwerbsfähigen SGB II-Leistungsberechtigten (hinzu kommen weitere 1,66 Mio. Nicht-Erwerbsfähige, vor allem Kinder bis 15 Jahre) tauchen „lediglich“ 1,767 Millionen in der Statistik der arbeitslosen Menschen auf (wobei man an dieser Stelle darauf hinweisen sollte, dass mittlerweile nur noch 30 Prozent aller offiziellen Arbeitslosen vom SGB III, also der Arbeitslosenversicherung, erfasst werden, die doch eigentlich für die Absicherung des Risikos Arbeitslosigkeit zuständig sein sollte). Was ist mit den anderen? Die sind doch als erwerbsfähig klassifiziert? Darunter befinden sich beispielsweise die „Aufstocker“, also Menschen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, aber so wenig verdienen, dass sie zusätzlich Leistungen vom Jobcenter beziehen. Oder die vielen Alleinerziehenden, die ein oder mehrere kleine Kinder zu betreuen haben. Oder Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Oder Auszubildende, die Leistungen beziehen. Man erkennt schnell, um was für ein buntes Universum ganz unterschiedlicher Lebenssachverhalte es sich handelt, wenn wir über „Hartz IV“ sprechen.

Und eine weitere Zahl kann man auch der Abbildung der BA entnehmen. Von den 1,767 Mio. Menschen, die im SGB II sind und als arbeitslos gezählt werden, sind 953.000 Menschen als Langzeitarbeitslose hervorgehoben – und diese Zahl ist auch noch eine Untergrenze, denn aufgrund der „schädlichen Unterbrechungen“ werden beispielsweise Hartz IV-Empfänger, die einen Ein-Euro-Job von sechs Monaten gemacht haben oder eine andere Maßnahme von z.B. drei Monaten nach dem Ende der Maßnahme statistisch wieder „jungfräulich“ gestellt, also ihre Arbeitslosigkeitszeit beginnt wieder bei Null, obgleich sie natürlich weiter faktisch langzeitarbeitslos sind (interessanterweise gelten diese „schädlichen Unterbrechungen“ dann nicht, wenn die Jobcenter Personen auswählen für bestimmte Förderprogramme, die das Merkmal „langzeitarbeitslos“ voraussetzen – woran man erkennen kann, wie willkürlich die statistische Regelung ist).

Und an dieser Stelle kommen wir abschließend zu den interessanten, zugleich teilweise erschreckenden Befunden einer neuen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der BA:

Seibert, Holger et al. (2017): Typische Verlaufsmuster beim Grundsicherungsbezug: Für einige Dauerzustand, für andere nur eine Episode. IAB-Kurzbericht, 04/2017, Nürnberg

Der Zusammenfassung kann man folgendes entnehmen:

»Der Bezug von SGB-II-Leistungen ist für die Betroffenen häufig von langer Dauer. Etwa eine Million Leistungsbezieher ist zwischen 2005 und 2014 ununterbrochen auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen.

Eine Sequenzmusteranalyse auf Basis detaillierter Prozessdaten gibt Aufschluss über typische Erwerbsverläufe von Personen, die 2007 erstmals SGB-II-Leistungen erhielten.

Einem guten Viertel gelingt es, den SGB-II-Leistungsbezug durch die Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung vergleichsweise schnell zu verlassen. Ein knappes Drittel verbleibt hingegen lange im Leistungsbezug und hat relativ wenig Kontakt zum Arbeitsmarkt.

Eine dritte Gruppe wiederum ist zwar relativ gut in den Arbeitsmarkt integriert, kann aber den Lebensunterhalt nicht ohne aufstockende SGB-II-Leistungen bestreiten.

Eine vierte Gruppe meistert den Ausstieg erst nach längerer Zeit.

Bei jüngeren Leistungsbeziehern zeigt sich, dass vor allem der Erwerb eines Ausbildungsabschlusses mittelfristig das Verlassen des Leistungsbezugs begünstigt. Unter denen, die keinen Bildungsabschluss erlangen, bleibt ein hoher Anteil längerfristig auf Leistungen angewiesen.«

In ihrem Fazit kommen die Forscher zu dem bereits angedeutet Ergebnis: »Es gibt eine Reihe von ganz unterschiedlichen aber typischen Muster im Leistungsbezug, wobei eine deutliche Polarisierung zu erkennen ist: Einerseits finden sich Verlaufsmuster, bei denen es den Personen bereits während der ersten Beobachtungsjahre gelingt, den Leistungsbezug meist nachhaltig zu verlassen. Andererseits gibt es Personen, die beständig auf Leistungen angewiesen sind und nur in äußerst geringem Umfang in Beschäftigung zurückfinden. Bei einem Teil dieser Gruppe scheinen auch die eingesetzten arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen in dieser längerfristigen Betrachtung von insgesamt sieben Jahren nicht zu einer nachhaltigen Integration zu führen. Allerdings fällt die Bildungsausstattung bei den Dauerbeziehern besonders niedrig aus: Hier dominieren fehlende Schulabschlüsse oder Hauptschulabschlüsse und nur eine Minderheit besitzt berufliche Bildungsabschlüsse. Aufgrund der Arbeitsmarktferne steht hier wohl eher ein langfristiges Heranführen an den Arbeitsmarkt im Vordergrund.« (Seibert et al. 2017: 8)

Nur genau dafür fehlen uns schlichtweg die sinnvollen Instrumente, beispielsweise eine moderne öffentlich geförderte Beschäftigung, gekoppelt mit Qualifizierung durch und über „echte“ Arbeit und nicht mehr (wenn überhaupt) das Maßnahmenhopping, das als Grundübel der deutschen Arbeitsmarktpolitik für diesen Personenkreis identifizierbar ist (vgl. dazu kritisch, aber auch mit Lösungsvorschlägen den Beitrag Die fortschreitende Programmitis in der Arbeitsmarktpolitik und ein sich selbst verkomplizierendes Förderrecht im SGB II vom 28. Juni 2016).

Und auch die Gruppe der „Aufstocker“ sollte nicht vergessen werden: »Auch andere Werdegänge sind zum Teil durch einen verstetigten Leistungsbezug gekennzeichnet, jedoch sind diese Personen nicht vom Arbeitsmarkt entkoppelt. Vielfach sind sie in Voll- oder Teilzeit beschäftigt, aufgrund ihres Beschäftigungsumfangs, der Entlohnung oder der Bedarfsgemeinschaftsgröße aber dennoch auf SGB-II-Leistungen angewiesen.«

Es geht hier nicht um eine überschaubar kleine Personengruppe, sondern Millionen Menschen sind auf dieses Gleis gesetzt. Das ist unerträglich für eine Gesellschaft, der Teilhabe von Bedeutung ist. Aber selbst, wenn wir mittlerweile in einer Gesellschaft angekommen sein sollten, in der das keine Rolle mehr spielt, muss man darauf hinweisen, dass das Einsperren dieser Menschen in ein eben nicht-bedingungsloses Grundsicherungssystem – mit zahlreichen Auflagen und zu erfüllenden Voraussetzungen aus einer Welt, in der es grundsätzlich ein eigenständiges Leben außerhalb von Hartz IV geben kann durch irgendeine Erwerbsarbeit – überaus fragwürdig daherkommt.

Wenn hessische Unternehmerverbände was gegen Langzeitarbeitslosigkeit machen wollen – und ein „Spielhallenverbot für arbeitslose Hartz-IV-Empfänger“ herauskommt

Es ist unbestritten und mehr als offensichtlich – die verhärtete Langzeitarbeitslosigkeit ist eines der drängten Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Und jeder Akteur auf dem Arbeitsmarkt sollte seinen Beitrag leisten, um den betroffenen Menschen Chancen auf Teilhabe über Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Und es ist ohne Zweifel von großer, wenn nicht zentraler Bedeutung, dass die Arbeitgeber mitziehen bei der Integration erwebsloser Menschen. Vor diesem allgemeinen Hintergrund freut man sich angesichts der ebenfalls zu konstatierenden Verdrängung des Problems der Langzeitarbeitslosigkeit sowie einer an vielen Orten und bei vielen Menschen anzutreffenden Distanz gegenüber Hartz IV-Empfänger erst einmal, wenn sich die Vereinigung der hessischen Unternehmensverbände (VhU) zu Wort meldet mit einem Plan, der überschrieben ist mit 15 Punkte für weniger Langzeitarbeitslosigkeit in Hessen. „Die verfestigte Zahl der Langzeitarbeitslosen ist jedoch weiterhin Grund zur Sorge. In Hessen gibt es immer noch rund 64.000 Langzeitarbeitslose, davon die meisten im Arbeitslosengeld-II-Bezug. Trotz der guten Lage am Arbeitsmarkt sind dies immer noch genauso viele wie im Jahr 2012″, so wird Volker Fasbender, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU), zitiert. Dann aber stutzt man, was der Vereinigung bzw. dem Herrn Hauptgeschäftsführer offensichtlich besonders wichtig ist bei den Maßnahmen im Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit.

Grundsätzlich wird anerkannt, dass Menschen, die ihre Existenz nicht aus eigenen Mitteln sichern könnten, zu Recht von der Allgemeinheit mit Arbeitslosengeld II unterstützt würden. Dann aber kommt das hier:

»Im Gegenzug müssen Leistungsbezieher aber auch alles in ihrer Kraft stehende tun, um ihre Hilfsbedürftigkeit und die ihrer Familie so schnell wie möglich durch Arbeit oder Weiterbildung zu beenden. Der Besuch von Spielhallen und das Verschwenden von Zeit und Hilfsleistungen beim Glücksspiel sind hiermit absolut unvereinbar. Betreiber von Spielhallen in Hessen sind bereits jetzt gesetzlich verpflichtet, spielsuchtgefährdete oder überschuldete Personen auszusperren und dies in eine Datei einzutragen. In diese Sperrdatei sollten auch arbeitslose Arbeitslosengeld-II-Empfänger eingetragen werden. Wir fordern die hessische Landesregierung und den Landtag auf, die Jobcenter hierzu zu verpflichten und das hessische Spielhallengesetz entsprechend zu ändern. Dies wäre ein wichtiges Signal dafür, dass Arbeitslosengeld II den Empfänger verpflichtet, mit ganzer Kraft selbst nach einer Beschäftigung zu suchen, mit der er sobald wie möglich wieder auf eigenen Füßen steht«, so Volker Fasbender.«

Warum, wird der eine oder andere fragen, soll eine ganz bestimmte Gruppe herausgegriffen und mit einem Spielhallenverbot belegt werden? Wenn man schon auf solche Gedanken kommt, warum dann nicht auch andere Gruppen? Wie wäre es mit Vätern, die unterhaltspflichtig sind und das Geld verpulvern, ohne dem Kind seinen Anteil zukommen zu lassen? Oder oder oder.

Was sagen die Praktiker aus den Jobcentern dazu? In seinem Artikel Kasinoverbot für Hartz IV-Empfänger? zitiert Rainer Hahne einen hessischen Jobcenter-Geschäftsführer, der die Sichtweise vieler auf den Punkt bringt:

Mit Unverständnis reagierte Stefan Schäfer, Geschäftsführer Jobcenter Stadt Kassel, auf die Forderung, seine Kunden automatisch in die Sperrdatei eintragen zu lassen. „Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass Spielsucht und dadurch eine Verschuldung zu den großen Problemen der Kunden unsers Jobcenters gehören. Außerdem gibt es bei uns in Deutschland das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das sollte man beibehalten und die Menschen nicht bevormunden. Rechtlich ist das meiner Meinung nach derzeit sowieso völlig ausgeschlossen. Und wie sollte man das praktisch durchsetzen? Das Wort Datenschutz will ich hier gar nicht nennen.“

Unabhängig von diesen richtigen Einwänden – der Vorschlag aus den Reihen der hessischen Unternehmerverbände ist ein weiterer trauriger Höhepunkt der gruppenbezogenen Stigmatisierung und öffentlichen Etikettierung „der“ Hartz IV-Empfänger. Vgl. dazu beispielsweise diesen Beitrag vom 2. September 2016: Wo soll das enden? Übergewichtige und Ganzkörpertätowierte könnte man doch auch … Ein Kommentar zum „sozialwidrigen Verhalten“, das die Jobcenter sanktionieren sollen.

Und besonders zu beklagen ist die Tatsache, dass mit solchen Vorschlägen wie einem „Spielhallenverbot für Hartz IV-Empfänger“ und den mit diesem Vorschlag ausgelösten Assoziationen bei vielen Menschen, die nur das lesen oder hören, eine hoch problematische Entwicklung befördert wird, die bereits in dem Beitrag Irrungen und Wirrungen der Diskussion über „den“ Arbeitsmarkt, „die“ Arbeitslosen – und natürlich darf „die“ Armut nicht fehlen vom 7. April 2015 angesprochen wurde – mit erschreckenden Zahlen aus einer Studie:

Im Jahr 2014 wurde die die folgende Studie veröffentlicht: Andreas Zick und Anna Klein: Fragile Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2014. Bonn 2014.

In der Zusammenfassung dieser Studie findet man eine Abbildung mit der Darstellung der Zustimmungswerte zu einzelnen Facetten gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist in der Gesellschaft und deren Teilgruppen weit verbreitet. Schaut man sich die konkreten Ausprägungen innerhalb der Bevölkerung genauer an, dann überraschen auf den ersten Blick sicher nicht solche Anteilwerte: 44 Prozent hinsichtlich der Abwertung asylsuchender Menschen oder 26,6 Prozent hinsichtlich der Abwertung von Sinti und Roma. Das was irgendwie zu erwarten. Aber dass der absolute Spitzenreiter hinsichtlich der Abwertung einer Gruppe mit 47,8 Prozent die langzeitarbeitslosen Menschen betrifft, wird sicher viele überraschen und erschrecken. Anders ausgedrückt: Nach dieser Studie sind es die langzeitarbeitslosen Menschen, denen die meisten Abwertung und Abneigung entgegenschlägt – noch vor den Asylsuchenden oder den Sinti und Roma. Das ist ein erschütterndes Ergebnis. Es verdeutlicht, wie weit fortgeschritten und radikalisiert das ist, was als Individualisierung, Personalisierung und Moralisierung von Arbeitslosigkeit bezeichnet wurde.

Dazu wurde nun einer weiterer Beitrag geleistet unter dem scheinbar hehren Ziel, Langzeitarbeitsarbeitslosigkeit bekämpfen zu wollen.

Nachtrag (11.11.2016): Wie viele Menschen sind eigentlich „spielsuchtgefährdet“ bzw. „glückspielsüchtig“, denn der Hinweis darauf taucht ja bei der Begründung für die Forderung nach einem Spielhallenverbot für Hartz IV-Empfänger auf. Eine wissenschaftliche fundierte Antwort versucht diese Studie zu geben:

Haß, Wolfgang und Lang, Peter (2016): Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland. Ergebnisse des Surveys 2015 und Trends. Forschungsbericht der BZgA. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Januar 2016.

Aus der Zusammenfassung der Ergebnisse:

»Wie auch in den vorangegangenen Befragungen der BZgA zum Glücksspielverhalten wird mit der South Oaks Gambling Screen (SOGS) ein international verbreitetes Verfahren zur Klassifizierung des Schweregrades glücksspielassoziierter Probleme bzw. Symptome eingesetzt … Die Befragung 2015 kommt für die 16- bis 70-Jährigen bevölkerungsweit auf eine Schätzung der 12-Monats-Prävalenz des pathologischen Glücksspiels von 0,37 % (männliche Befragte: 0,68 %, weibliche: 0,07 %) und des problematischen Glücksspiels von 0,42 % (männliche Befragte: 0,66 %, weibliche: 0,18 %). Gegenüber der Befragung 2013 finden sich damit nur geringe, statistisch nicht signifikante Rückgänge sowohl des problematischen als auch des pathologischen Spielverhaltens. Am stärksten mit glücksspielassoziierten Problemen belastet erweisen sich im Jahr 2015 Männer mit einer Quote von 2,69 % bei den 21- bis 25-Jährigen und 2,43 % bei den 36- bis 45-Jährigen. Der Anteil Jugendlicher mit problematischem Glücksspielverhalten ist gegenüber 2013 nur geringfügig und statistisch nicht signifikant von 0,13 % auf 0,37 % angestiegen. Dies ist auf einen Anstieg bei den Jungen zurückzuführen; im Jahr 2015 ist bei keinem der befragten Mädchen ein problematisches Glücksspielverhalten festzustellen … Männliches Geschlecht, ein Alter bis 25 Jahre, ein niedriger Bildungsstatus und ein Migrationshintergrund erhöhen das Risiko für mindestens problematisches Glücksspielverhalten. Wird die Nutzung verschiedener Glücksspielformen betrachtet, finden sich bei Keno und Geldspielautomaten die höchsten Risiken.«

Kein Zutritt mehr? Geringqualifizierte in Arbeitslosigkeit – und in Beschäftigung

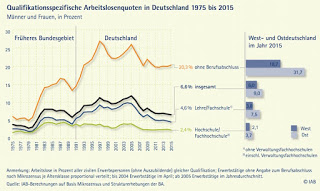

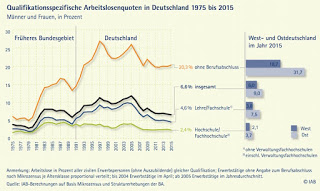

Es ist mittlerweile ein Allgemeinplatz in der Arbeitsmarktdiskussion geworden, dass gering qualifizierte Arbeitnehmer immer weniger Chancen haben, eine Beschäftigung zu bekommen oder wenn sie eine haben, dann zu schlechten Bedingungen und mit einer überdurchschnittlichen Gefahr versehen, von Entlassungen betroffen zu sein. Und die neuen Daten aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit scheinen das auch eindrucksvoll und für die Betroffenen schmerzhaft zu belegen: Die (registrierte) Arbeitslosigkeit in Deutschland ist 2015 im zweiten Jahr in Folge gesunken. Die Gesamtquote nach Qualifikationen hat mit 6,6 Prozent den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht.

Und dann kommt ein wichtiger Aspekt: »Je niedriger die Qualifikation, desto höher ist das Arbeitsmarktrisiko. Personen ohne Berufsabschluss sind deshalb von Arbeitslosigkeit besonders betroffen. In dieser Gruppe ist mehr als jeder Fünfte ohne Arbeit. Im Vorjahresvergleich hat ihre Quote im Gegensatz zu den anderen Qualifikationsgruppen zugenommen«, schreiben die Wissenschaftler in ihrem Bericht Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten. Hingegen haben sich die Perspektiven der Akademiker wie auch für Personen mit einer beruflichen Ausbildung verbessert, wenn man das an den rückläufigen Arbeitslosenquoten bemisst. Weiter offensichtlich ist eine arbeitsmarktlicht West-Ost-Spaltung des Landes: Während bei den beruflich Qualifizierten im Westen die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent liegt, ist sie im Osten trotz eines erneuten Rückgangs mit 7,5 Prozent deutlich höher. Und bei den Geringqualifizierten: Die Arbeitslosenquote ging im Osten im Gegensatz zum Westen leicht zurück, dennoch ist hier fast jeder Dritte ohne Arbeit. Im Westen sind es 18,7 Prozent, im Osten 31,7%. Ganz offensichtlich, so der Blick auf die Zahlen, werden die Geringqualifizierten immer weiter abgehängt, auch in einem ansonsten durchaus positiven Arbeitsmarktumfeld.

Aber dann gibt es auch so eine Aussage: Die »Beschäftigungschancen von formal gering Qualifizierten haben sich keineswegs so ungünstig entwickelt, wie mitunter angenommen wird. Die Arbeitslosigkeit ist leicht rückläufig und es gab zuletzt durchaus Branchen und Tätigkeitsbereiche, in denen formal gering Qualifizierte teils deutliche Beschäftigungszuwächse zu verzeichnen hatten.« Die Einschätzung stammt aus dieser Studie:

Thorsten Kalina und Claudia Weinkopf (2016): Arbeitsmarktchancen von gering Qualifizierten. IAQ-Report 2016-03, Duisburg: Institut für Arbeit und Qualifikation

Auch diese beiden Wissenschaftler arbeiten sich an der gängigen Argumentation ab:

»Die Beschäftigungschancen von Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung gelten als eher ungünstig. Der deutsche Arbeitsmarkt benötige vor allem Fachkräfte, ist häufig zu hören. Formal gering Qualifizierte hätten nur eine geringe Produktivität, so dass sich ihre Einstellung für Betriebe häufig nicht lohne. Dies gelte umso mehr, als nach der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns von 8,50 € pro Stunde zumindest keine legalen Optionen mehr bestünden, den geringen Beitrag von formal gering Qualifizierten zur Wertschöpfung durch eine entsprechend niedrige Entlohnung zu kompensieren.«

Immer wieder wird vor diesem Argumentationshintergrund der Mindestlohn als solcher gerade für die Gruppe der Geringqualifzierten kritisiert und neben Ausnahmeregelungen sogar die Abschaffung gefordert. In jüngster Zeit werden die Flüchtlinge pauschal mit ins Boot genommen, und für eine Aufweichung der Lohnuntergrenze instrumentalisiert. An dieser Stelle weisen Kalina und Bosch aber darauf hin:

»Unberücksichtigt bleibt dabei, dass von den Beschäftigten mit Stundenlöhnen unter 8,50 € nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes in den Jahren 2014 und 2015 jeweils nur deutlich weniger als ein Drittel formal gering qualifiziert war. Die große Mehrheit der Beschäftigten mit Stundenlöhnen unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns verfügte über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder sogar einen akademischen Abschluss.«

Die Anteile der formal Geringqualifizierten mit Stundenverdiensten unter 8,50 € lagen im Jahr 2014 knapp unterhalb von 30 Prozent und im Jahr 2015 – nach der Einführung des Mindestlohns – leicht über 30 Prozent. Gleichzeitig ist die Zahl der Beschäftigten mit Stundenlöhnen unter 8,50 € deutlich zurückgegangen: Im Jahr 2014 waren davon 3,973 Millionen abhängig Beschäftigte betroffen, nach Einführung des gesetzlichen Mindestlohns ist deren zahl bis April 2015 auf nur noch 1,364 Millionen Beschäftigte gesunken.

Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns wird die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt u.a. vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit beobachtet. Das IAB hat nun neue Zahlen aus dieser Beobachtung veröffentlicht: Philipp vom Berge et al. (2016): Arbeitsmarktspiegel: Entwicklungen nach Einführung des Mindestlohns (Ausgabe 2). IAB-Forschungsbericht Nr. 12/2016, Nürnberg. Aus der Zusammenfassung nur zwei interessante Befunde: »Ausgabe 2 des Arbeitsmarktspiegels zeigt erstmals, dass der Großteil der Übergänge aus ausschließlich geringfügiger in ausschließlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im selben Betrieb erfolgt. Für beschäftigte SGB-II-Leistungsbezieher zeigt sich, dass nach Abklingen der ersten Reaktion auf die Einführung des Mindestlohns im Verlauf des Jahres 2015 die Anzahl der Übergänge in Beschäftigung ohne Leistungsbezug weiter zunimmt. Den Sprung aus der Bedürftigkeit von staatlichen Leistungen schaffen dabei vor allem sozialversicherungspflichtig beschäftigte Leistungsbezieher.«

Wieder zurück zur IAQ-Studie: Der Anteil der Geringqualifizierten in der Bevölkerung ab 18 Jahren ist von gut 24 Prozent im Jahr 1992 auf 17 Prozent 2014 zurückgegangen. Der Anteil an den abhängig Beschäftigten ist im gleichen Zeitraum von 17,5 Prozent auf 10,8 Prozent im Jahr 2009 gesunken, seitdem aber wieder auf 12,1 Prozent gestiegen. (Kalina/Weinkopf 2016: 3).

Der Anteil der gering Qualifizierten an den abhängig Beschäftigten in Deutschland ist langfristig zurückgegangen. Der stärkste Rückgang erfolgte allerdings schon in den 1970er und 1980er Jahren.

Interessant sind die Ergebnisse hinsichtlich der Beschäftigung: »Im Zeitraum 2011–2014 waren die meisten gering qualifizierten Beschäftigten im Bereich Metall-, Elektro-, Fahrzeug- und Maschinenbau, im Handel, im Gesundheitswesen, im Sonstigen Verarbeitenden Gewerbe, im Gastgewerbe, in unternehmensnahen Dienstleistungen und im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung tätig.« Es hat aber auch Verschiebungen gegeben: »An Bedeutung gewonnen haben … vor allem das Gastgewerbe, Verkehr und Nachrichtenübermittlung sowie unternehmensnahe und sonstige Dienstleistungen« (S. 9).

Und hinsichtlich der Beschäftigungsentwicklung bilanzieren die beiden Wissenschaftler:

»Im Gastgewerbe hat die Beschäftigung gering Qualifizierter zugenommen, im Zeitraum 1995-1998 bis 2003-2006 sogar stärker als für die Beschäftigten insgesamt. Auch im Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung stieg die Beschäftigung gering Qualifizierter stärker als für die Beschäftigten insgesamt. Generell verlief die Beschäftigungsentwicklung nach 2003/06 deutlich besser als vorher, sowohl für die gering Qualifzierten als auch für die Beschäftigten insgesamt … Dies ist zunächst überraschend, da es der These widerspricht, dass gering Qualifizierte am Arbeitsmarkt immer seltener gebraucht werden.« (S. 11)

Nicht überraschend: Gering Qualifizierte arbeiten mit fast 21% deutlich häufiger in Minijobs als formal Qualifizierte mit nur gut 10%. Allerdings: »Immerhin ist aber auch die deutliche Mehrheit der gering Qualifizierten (gut 58%) in Vollzeit beschäftigt, was nur etwa zehn Prozentpunkte unter dem Vollzeitanteil aller Beschäftigten liegt.« Und auch die Werte zur Beschäftigungsstabilität überraschen auf den ersten Blick, denn »mit 45,7% (ist) fast die Hälfte der gering Qualifizierten sechs und mehr Jahre im selben Betrieb tätig, was nur etwa zehn Prozentpunkte weniger sind als bei den Beschäftigten insgesamt mit 56,2%.« (S. 13)

Gering Qualifizierte üben keineswegs immer nur Tätigkeiten mit einfachen Anforderungen aus – und umgekehrt werden einfache Tätigkeiten auch häufig von beruflich Qualifizierten ausgeübt. Das Problem: In den einfachen Tätigkeiten werden die gering Qualifizierten häufig von höher Qualifizierten verdrängt. Das, aber auch eine möglicherweise einsetzende Trendumkehr verdeutlicht dieses Zitat aus der IAQ-Studie:

»Anfang der 1990er Jahre wurden jeweils etwa 49% der einfachen Tätigkeiten durch Beschäftigte mit und ohne abgeschlossene Berufsausbildung ausgeübt. Der Anteil der berufsfachlich Qualifizierten in einfachen Tätigkeiten hat bis 2009 deutlich auf rund 63% zugenommen, während der Anteil der gering Qualifizierten auf gut 32% stark zurückging. Seitdem werden einfache Stellen wieder häufiger mit gering Qualifizierten besetzt.« (S. 14)

Die in der Vergangenheit beobachtbare Substitution der Geringqualifizierten durch berufsfachlich Qualifizierte im Bereich einfacher Tätigkeiten ist am aktuellen Rand offensichtlich gestoppt, sicher auch aufgrund der veränderten Angebots-Nachfrage-Relationen bei den qualifizierten Arbeitskräften.

Umgekehrt sind auch gering Qualifizierte keineswegs nur in einfachen Tätigkeiten zu finden. Am aktuellen Rand war mehr als ein Drittel der gering Qualifizierten auf Arbeitsplätzen tätig, die mindestens eine Berufsausbildung voraussetzen, so die IAQ-Forscher.

Das Beschäftigungsbild für die Geringqualifizierten ist also differenzierter als es der erste Blick nahelegt. In diesen weiter gefassten Kontext muss man dann auch die Empfehlungen einordnen:

»Eine deutliche Ausweitung von Maßnahmen zur abschlussbezogenen Aus- und Weiterbildung sowohl auf betrieblicher Ebene als auch im Rahmen der öffentlich geförderten Arbeitsmarktpolitik sind zweifellos wichtige Eckpfeiler. Dabei sollten besondere Anstrengungen darauf gerichtet werden, die Aufstiegsmobilität von Beschäftigten, die unterwertig eingesetzt sind, gezielt zu fördern, um mehr Einstiegspositionen für gering Qualifizierte und Langzeitarbeitslose zu erschließen. Erweiterte Ausnahmen vom Mindestlohn wären u.E. diesbezüglich eher kontraproduktiv. Sie würden die Preiskonkurrenz im Bereich einfacher Tätigkeiten verschärfen, ohne nachhaltige Perspektiven zu bieten.« (Kalina/Weinkopf 2016: 16)

Wenn Jobcenter arbeitslose Menschen in die Insolvenz treiben. Ein Blick auf Überschuldung und ein „professionalisiertes Inkasso-Unternehmen“

70 Prozent der arbeitslosen Menschen werden von den Jobcentern mehr oder weniger betreut, weil sie im Hartz IV-System gelandet sind. Und der normale Bürger nimmt an, dass es die Hauptaufgabe der Jobcenter sei, diese Menschen oder wenigstens so viele wie möglich von ihnen wieder in eine Erwerbsarbeit zu bringen, mit der sie sich ganz oder zumindest teilweise aus der Hilfebedürftigkeit verabschieden können. Nun weiß man seit langem, dass ein veritables Vermittlungshindernis bei einem Teil der Arbeitslosen im Tatbestand der Überschuldung vorliegt, dessen Begleitfolgen wie Lohnpfändung, aber auch die Auswirkungen auf die Arbeitsbereitschaft der Betroffenen dazu führen, dass eine Vermittlung oftmals scheitert oder gar nicht erst zustande kommt. In diesem Kontext ist allein schon die Überschrift eines solchen Artikels mehr als irritierend: Wie die Jobcenter Arbeitslose in die Insolvenz drängen. Darin berichtet Kristiana Ludwig: »Wer der Arbeitsagentur Geld schuldet, darf nicht auf Milde hoffen. Das Bundesarbeitsministerium verbietet in der Regel außergerichtliche Einigungen über die Ausstände. Seit Jahresbeginn hat die Behörde sogar einen eigenen Inkassodienst beauftragt. Dabei sind gerade Arbeitslose besonders häufig von der Privatinsolvenz betroffen – und finden dann auch noch schwerer einen neuen Job.«

Die Fakten sind seit langem bekannt und das Statistische Bundesamt hat am 1. Juli 2016 einen Überblick veröffentlicht zum Thema „Überschuldung privater Personen 2015“.

»Im Jahr 2015 haben in Deutschland rund 647.000 Personen wegen finanzieller Probleme die Hilfe einer der 1.400 Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in Anspruch genommen. Im Rahmen der freiwilligen Überschuldungsstatistik hat das Statistische Bundesamt anonymisierte Daten zu 113.000 beratenen Personen mit deren Zustimmung ausgewertet. Damit lassen sich umfangreiche strukturelle Aussagen zu den Überschuldeten treffen. Zudem stehen Angaben zu den Auslösern der Überschuldung, zur Schuldenhöhe und zu den Gläubigern zur Verfügung.« (Vgl. auch die Hintergrundinformationen zur Überschuldungsstatistik).

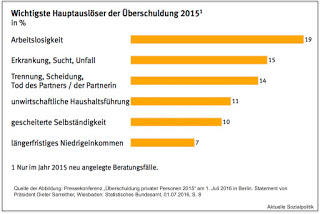

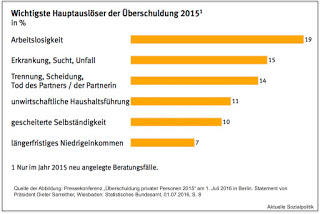

Die Frage nach den Ursachen von Überschuldung behandelt das Statistische Bundesamt unter der Überschrift: „Hauptauslöser der Überschuldung liegen überwiegend außerhalb der unmittelbaren Kontrolle der Überschuldeten“ (vgl. dazu das Statement von Präsident Dieter Sarreither vom 1. Juli 2016, S. 8):

„Wer überschuldet ist, ist selbst schuld.“ Das ist eine landläufig verbreitete Meinung. Für Schuldnerberater/-innen zeichnet sich ein anderes Bild. Sie erhalten im Zuge ihrer Tätigkeit viele Informationen über die finanzielle Situation der beratenen Person sowie über deren Weg in die finanziellen Schwierigkeiten. Auf Basis dieser Angaben geben die Beraterinnen und Berater im Rahmen der Überschuldungsstatistik ihre Einschätzung über den jeweiligen Hauptauslöser der Überschuldung an. Dabei fällt auf, dass in der Regel unplanbare und gravierende Änderungen der Lebensumstände als Hauptauslöser genannt werden, die außerhalb der unmittelbaren Kontrolle der Überschuldeten liegen. Unter den sechs häufigsten Angaben für neu angelegte Beratungsfälle im Jahr 2015 fanden sich Arbeitslosigkeit (19 %), Erkrankung, Sucht und Unfall (15 %) sowie Trennung, Scheidung beziehungsweise Tod der Partnerin/des Partners (14 %). Überschuldung durch unangemessenes Konsumverhalten („unwirtschaftliche Haushaltsführung“) wurde lediglich in 11 % aller Fälle genannt. Bei 7 % der beratenen Personen waren die Schuldnerberater/-innen davon überzeugt, dass die auf lange Sicht unzureichende Einkommenssituation trotz einer wirtschaftlichen Haushaltsführung zu den finanziellen Problemen geführt hat („längerfristiges Niedrigeinkommen“).

Den doppelten Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Überschuldung stellt auch Kristiana Ludwig in ihrem Artikel heraus:

»Wer seinen Job verliert und plötzlich auf sein Gehalt verzichten muss, der macht schnell Schulden. Arbeitslosigkeit ist die wichtigste Ursache für Überschuldung, für jeden fünften deutschen Schuldner war sie im vergangenen Jahr der Hauptauslöser für ihre finanzielle Notlage, erhob das Statistische Bundesamt. Zugleich verhindern Schulden oft, dass ein Arbeitsloser wieder einen Job findet: Arbeitgeber schreckt es meist ab, wenn ihr Bewerber in einem Insolvenzverfahren steckt. Dies sei „natürlich ein absolutes Vermittlungshemmnis“, sagt eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit. Nicht umsonst schicken viele Jobcenter die Hartz-IV-Empfänger zur Schuldnerberatern.«

Da sollte man annehmen, dass man in den Agenturen und Jobcentern höchst sensibilisiert ist für die miteinander verwobenen Fragen von Arbeitslosigkeit und Überschuldung vor allem hinsichtlich einer anzustrebenden Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Und die gerne in Anspruch genommene Schuldnerberatung für die eigenen „Kunden“ seitens der Agenturen und vor allem der Jobcenter scheint das ja auch zu bestätigen, denn die Aufgabe der Schuldnerberater ist ja auch Sicht der Jobcenter recht eindeutig: Sie sollen die betroffenen Menschen wieder vermittlungsfähig machen, in dem sie das vorgelagerte Problem der Überschuldung bearbeiten und einer wenigstens perspektivischen Lösung zuführen.

Aber nicht immer scheint das die Jobcenter zu leiten, vor allem dann nicht, wenn die Arbeitsagentur selbst die Gläubigerin ist und auf einen Teil ihres Geldes verzichten müsste, um einem überschuldeten Arbeitslosen zu helfen. Und das gibt es schriftlich, so Ludwig in ihrem Artikel:

»Ein Papier aus dem Haus von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, schreibt der Agentur vor, dass sie sich nicht mehr auf außergerichtliche Einigungen einlassen darf – außer in besonderen Härtefällen. Damit ist bei allen verschuldeten Arbeitslosen, die auch bei der Arbeitsagentur in der Kreide stehen, ein Insolvenzverfahren programmiert. Denn bei diesen vorgerichtlichen Einigungen gilt: Entweder machen alle Gläubiger mit – oder keiner.«

Und die Gläubigerposition der Arbeitsagenturen und Jobcenter ist keine vernachlässigbare, sondern sie hat Gewicht und nimmt zu:

»Dabei verleihen gerade die Jobcenter immer mehr Geld an Arbeitslose. Im vergangenen Jahr erreichten die Darlehen, die Hartz-IV-Empfänger für Anschaffungen wie etwa einen Kühlschrank bekamen, eine Rekordsumme von 86,4 Millionen Euro – vor neun Jahren waren es noch 33 Millionen Euro. Auch die Summe, die einzelne Arbeitslose im Schnitt bekommen und dann an das Jobcenter zurückzahlen müssen, hat sich seitdem verdoppelt, auf 430 Euro. Auch Aufstocker häufen oft Schulden beim Jobcenter an, weil ihr Einkommen und damit die Unterstützung vom Amt schwankt und sie ihm zeitverzögert Geld zurückzahlen müssen. Aufstocker, errechnete das Statistische Bundesamt, seien „überproportional häufig überschuldet“.«

Über die Verschuldungsinstanz Jobcenter hat O-Ton Arbeitsmarkt bereits am 20. April 2016 berichtet unter der Überschrift Hartz-IV-Empfänger machen 86 Millionen Euro Schulden bei den Jobcentern. In diesem Beitrag wurde auch auf den Rückzahlungsaspekt hingewiesen: »Darlehen müssen aus dem Hartz-IV-Regelsatz zurückgezahlt werden. Monatlich bis zu 10 Prozent werden vom Jobcenter einbehalten – von bis zu drei Darlehen gleichzeitig. Das kann ein Minus von bis zu 30 Prozent des Regelsatzes bedeuten. Seit Ende März hat sich das zumindest geändert. Neue Weisungen der Bundesagentur für Arbeit veranlassen die Mitarbeiter in den Jobcentern, mehrere Darlehen nur noch nacheinander und nicht mehr parallel zu tilgen.«

Während es also bei den Bedingungen der Rückzahlungen eine leichte Verbesserung gegeben hat, werden in einem anderen Bereich die Daumenschrauben angezogen, wie Kristiana Ludwig beschreibt:

»Seit Anfang dieses Jahres hat die Arbeitsagentur einen eigenen Inkasso-Dienst aktiviert, der sich verstärkt um solche Forderungen kümmern soll. Die Behörde verspricht sich dadurch Mehreinnahmen von rund 70 Millionen Euro im Jahr. Bundesweit machen Schuldnerberater seither die Erfahrung, dass sich Jobcenter nun auf keine Verhandlungen mehr einlassen.«

Die Einsicht in das Dokument, mit dem Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) solche Einigungen einschränkt, konnte nur unter Anwendung juristischen Zwangs ermöglicht werden, konkret von Matthias Butenob von der Landesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung Hamburg, der das unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz erstritten hat.

Und was sagt das Bundesarbeitsministerium dazu?

»Nahles‘ Sprecher erklärt, man werde weiterhin jeden Einzelfall prüfen. Wenn die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen ernsthaft bedroht sei oder die Überschuldung ihn „dauerhaft demotiviert und ihn unter dem Druck der Verhältnisse sozial abgleiten“ lasse, sei eine Einigung noch immer möglich. Nach Einschätzung des Rechtsanwalts Marcus Köster von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen wird es für Arbeitslose jedoch schwer, eine solch starke Belastung zu beweisen. „Für so einen Beleg müsste man einen Arzt einschalten und ein Attest liefern“, sagt er.«

Man muss das an dieser Stelle leider so bilanzieren: Die sozialdemokratische Bundesarbeitsministerium leistet erneut einen Beitrag zu einer Rechtsverschärfung zuungunsten einige Betroffener im Hartz IV-System und die „Lösung“ ihres Hauses würde neben der Tatsache, dass die nur für Einzelfälle gelten würde, einen Rattenschwanz an zusätzlichen Arbeiten (bei Ärzten, in den Jobcentern, bei den Gerichtet im Gefolge von Widersprüchen und Klagen usw.) auslösen – in Zeiten, in denen in den Sonntagsreden von Bürokratieabbau fabuliert wird. Und damit nicht genug: »Den Preis für die harte Linie von Andrea Nahles zahlen nicht nur die Arbeitssuchenden, sondern auch die Bundesländer. Etwa 2000 Euro kostet ein Insolvenzverfahren, das den Menschen bei einer gescheiterten Einigung bevor steht – bei mittellosen Bürgern müssen die Länder diese Kosten übernehmen. Eigentlich will das Bundesjustizministerium diese teuren Verfahren vermeiden, eben deshalb gibt es eine Verhandlungspflicht«, so Kristiana Ludwig ergänzend in ihrem Artikel.

Übrigens – der eine oder andere aufmerksame Leser dieses Blogs wird sich erinnern, dass bereits am 23. November 2015 in dem Beitrag Immer mehr arbeitslose Menschen in finanziellen Nöten. Jobcenter, die mit Darlehensrückforderungen das Existenzminimum beschneiden. Eine Bundesagentur für Arbeit, die Mitarbeiter in „Telefoninkasso“ schult auf den damals vor der Einführung stehenden Inkasso-Dienst der BA hingewiesen wurde: Die Bundesagentur für Arbeit setzt auf eine „Professionalisierung“ hin zu einem „modernen Inkasso-Unternehmen“. Als Grundlage fungiert ein neues „Fachkonzept Inkasso“, mit dem die BA künftig einen „besseren Einziehungserfolg“ erreichen will. Von 2015 bis 2020 verspricht sie sich dadurch Mehreinnahmen von rund 70 Millionen Euro pro Jahr. Das Amt hat bereits fünf Stützpunkte in Recklinghausen, Bogen, Hannover, Halle und Kiel geschaffen, an denen sich Mitarbeiter auf das Eintreiben von Außenständen konzentrieren sollen – auch bei den Menschen, die ihre Jobcenter-Schulden mit in die Berufstätigkeit nehmen. Und auch den folgenden Passus aus dem damaligen Beitrag sollte man wieder in Erinnerung rufen: »Gerade haben dort rund 180 Mitarbeiter ein „Intensivtraining Telefoninkasso“ von der Deutschen Inkasso Akademie bekommen, einer Tochter des Bundesverbands deutscher Inkasso-Unternehmen. Im Dezember sollen weitere Kurse folgen. Die Bundesagentur erwägt außerdem, die privaten Inkassounternehmen gleich selbst zu beauftragen. Dies sei bereits „erfolgreich erprobt“ worden.«