Das derzeitige Durcheinander im breiten Strom der Berichte über (geplante) Veränderungen im Hartz IV-System kann man beispielhaft an den Überschriften dieser beiden Artikel ablesen: Jobcenter sollen schneller bestrafen, so die taz, während Katharina Schuler in der Online-Ausgabe der Zeit schreibt: Hartz IV soll unbürokratischer werden. »Die Bundesregierung will die Hartz-IV-Gesetzgebung entrümpeln. Härtere Sanktionen sind nicht geplant – im Gegenteil.« Die Boulevard-Presse (vgl. beispielsweise die Berliner B.Z. mit der Schlagzeile Hartz IV-Schluffis: Einen Termin geschwänzt, direkt Hartz IV gekürzt: »Härteres Durchgreifen geplant: Bund und Länder einigen sich auf neue Sanktionsregeln für Arbeitslose ab 2015«) hat mal wieder was in die Welt gesetzt im bekannten Brustton der „So-ist-es“-Botschaft (auch als „BILD sprach zuerst mit dem Toten“-Modus des Boulevards bekannt), was die einen für bare Münze nehmen und die anderen zu korrigieren versuchen. So Katharina Schuler, die darauf hinweist: »Den „Schluffis“ geht es längst an den Kragen. Denn schon heute müssen Hartz-IV-Empfänger, die zum Beispiel unentschuldigt einen Termin verpassen, mit einer zehnprozentigen Kürzung des Regelsatzes von derzeit 391 Euro rechnen, beim zweiten Mal können es dann schon 20 und beim dritten Mal 30 Prozent sein. Bei anderen Verstößen wie etwa der Ablehnung eines Arbeitsangebots ist sogar eine sofortige Kürzung um 30 Prozent möglich.« Das ist korrekt dargestellt und das kann man im SGB II nachlesen (zu der 10-Prozent-Kürzung bei Meldeversäumnissen im § 32 SGB II und zu der 30-60-100-Prozent-Kürzung vgl. den § 31a SGB II: Rechtsfolgen bei Pflichtverletzungen, vgl. auch die Erläuterungen zu den Sanktionen seitens der Bundesagentur für Arbeit).

In dem erwähnten § 31a SGB II findet sich auch die gesetzliche Grundlage für die weitaus härtere Sanktionierung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Denn in dem Absatz 2 dieses Paragrafen heißt es: »Bei erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist das Arbeitslosengeld II bei einer Pflichtverletzung nach § 31 auf die für die Bedarfe nach § 22 zu erbringenden Leistungen beschränkt. Bei wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 entfällt das Arbeitslosengeld II vollständig.« In einfacher Sprache: Den Jüngeren wird gleich beim ersten Mal – außer die Übernahme der Kosten für eine angemessene Unterkunft und Heizung – die gesamte Regelleistung wegsanktioniert und auch die Unterkunftskosten können gestrichen werden beim zweiten Mal, so dass die Betroffenen dann vollständig ausgesteuert sind aus dem Grundsicherungssystem (vgl. dazu auch Am Ende bleibt der Lebensmittelgutschein von Thomas Öchsner).

Es ist sicherlich vielen bekannt, dass es seit langem eine Bewegung gibt, die fordert, dass grundsätzlich auf Sanktionierung im SGB II-System verzichtet wird. Öffentlichkeitswirksam hat sich hier Inge Hannemann positioniert, die über eine Petition, die Ende 2013 von mehr als 90.000 Bürgern unterschrieben wurde, die Möglichkeit bekam, vor dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages für einen Verzicht auf Sanktionen im Grundsicherungssystem zu werben. Allerdings derzeit ohne Erfolg. Über die entsprechende Sitzung des Petitionsausschusses berichtet der Deutsche Bundestag unter der Überschrift Kein Verzicht auf Sanktion bei ALG II:

»Ein gänzlicher Verzicht auf Sanktionen beim Arbeitslosengeld II (ALG II) wird von der Bundesregierung abgelehnt. Es gäbe dann keine Möglichkeit mehr, darauf hinzuwirken, dass diejenigen, die die Leistungen in Anspruch nehmen wollten, „auch zur Mitwirkung verpflichtet sind“, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Gabriele Lösekrug-Möller (SPD), am Montag während einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses. Es werde erwartet, dass Termine wahrgenommen und Unterlagen beigebracht werden. Ebenso, dass auf Angebote zur Weiterbildung regiert wird und Vorschläge zur Beschäftigung angenommen werden, sagte Lösekrug-Möller. „Unser Sozialgesetzbuch erwartet eigene Anstrengungen“, betonte sie.«

Dazu die Gegenposition der Sanktionsgegner:

»Nach Aussage der Petentin Inge Hannemann werden Menschen durch Leistungskürzungen in existenzielle Not – „bis hin zur Obdachlosigkeit“ – getrieben … Zudem hätten Sanktionen ihren Erfahrungen nach auch keinen positiven Effekt, so Hannemann, die selbst Mitarbeiterin in einem Jobcenter ist. Es sei ein Skandal, dass die Jobcenter in die Rolle von Erziehungsberechtigten für Volljährige gedrängt würden. Außerdem verstoße die Sanktionierung gegen die durch das Grundgesetz gewährte Sicherung des gesetzlich festgelegten soziokulturellen Existenzminimums, befand die Petentin und verwies auf Urteile des Bundesverfassungsgerichts, in denen festgelegt worden sei, dass das Existenzminimum „zu jeder Zeit und in jedem Fall sichergestellt werden muss“.«

Die gesamte Sitzung des Petitionsausschusses zum Thema Sanktionen kann hier als Video angeschaut werden:

Wer sich vertiefend mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dem sei an dieser Stelle die folgende Studie empfohlen:

Oliver Ehrentraut, Anna-Marleen Plume, Sabrina Schmutz und Reinhard Schüssler: Sanktionen im SGB II. Verfassungsrechtliche Legitimität, ökonomische Wirkungsforschung und Handlungsoptionen. Expertise im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2014

In der aktuellen Debatte taucht das Thema Sanktionen erneut auf – mit Blick auf die offensichtlichen Erfolge, die Widersprüche und Klagen gegen dieses Instrument haben: Erfolgreiche Klagen gegen Hartz-IV-Sanktionen, so ist ein Artikel von Martin Greive überschrieben. 2013 wurden mehr als eine Million Sanktionen gegen Bezieher von Hartz IV ausgesprochen. Gerichte haben bei 42 Prozent aller Klagen gegen Sanktionen dem Arbeitslosen recht gegeben: Von 6.367 entschiedenen Klagen wurden 2.708 vollständig oder teilweise zugunsten der Betroffenen entschieden. Ähnlich die Situation auf der Ebene der Widersprüche: »Von 61.498 Widersprüchen gegen Sanktionen bei Hartz IV wurden 22.414 vollständig oder teilweise zugunsten der Betroffenen entschieden. Das sind mehr als 36 Prozent.«

Eine wichtige Hintergrundinformationen zu den Auslösetatbeständen für Sanktionen im SGB II-System: Viele Menschen werden ob bewusst oder unbewusst an die Verweigerung eines Jobangebots denken, wenn sie hören, dass ein Arbeitsloser sanktioniert wird. Das ist aber nicht der Fall. In dem O-Ton Arbeitsmarkt-Beitrag Mehr Sanktionen gegen „Hartz IV“-Bezieher wegen Arbeitsverweigerung? finden wir die folgende Aufklärung: » 2012 wurden rund 1.025.000 Sanktionen gegen „Hartz IV“-Bezieher verhängt … Grund hierfür sind aber keineswegs häufigere Ablehnung von Jobangeboten oder mangelnde Eigeninitiative bei der Jobsuche. Tatsächlich beruht der Zuwachs vollständig auf Terminversäumnissen.« Meldeversäumnisse waren 2012 die Ursache für rund 70 Prozent der Sanktionen. Und weiter erfahren wir: »Kürzungen, die wegen der Ablehnung von Jobangeboten oder aufgrund mangelnder Kooperation bei der Arbeitssuche ausgesprochen wurden, haben über die letzten Jahre sogar kontinuierlich abgenommen.«

Man kann es drehen und wenden wie man will – beim Thema Sanktionen ist man letztendlich mit unauflösbaren Dilemmata konfrontiert:

- Zum einen kann man Sanktionen, die bis zum vollständigen Entzug jeglicher Leistungen reichen können (zur Größenordnung dieses Extremfalls: im Durchschnitt des vergangenen Jahres wurde 8.900 Anspruchsberechtigten Hartz IV komplett gestrichen, darunter etwa 5.000 Menschen unter 25 Jahre, so Thomas Öchsner in seinem Artikel mit Bezug auf Daten der Bundesregierung) grundsätzlich in Frage stellen, wenn man als Referenzpunkt für diese Überlegung davon ausgeht, dass es sich ja um das sicherzustellende Existenzminimum handelt, das dann entzogen wird, also man schickt jemanden unter die eigentlich sicherzustellende unterste Haltelinie des Sozialstaates. Für diese kritische Infragestellung von Sanktionen könnte man die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts heranziehen mit seinem wichtigen Urteil vom 9. Februar 2010 (1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09, 1 BvL 4/09), wo das BVerfG bereits in den Leitsätzen von einem „Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums“ spricht. In der Pressemitteilung des Gerichts zu dem Urteil – Regelleistungen nach SGB II („Hartz IV- Gesetz“) nicht verfassungsgemäß – heißt es dann: »Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind … Es ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden, bedarf aber der Konkretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der die zu erbringenden Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden Lebensbedingungen auszurichten hat.« Konkretisierung und Aktualisierung beziehen sich zum einen auf die Notwendigkeit einer systematischen und damit nachvollziehbaren Operationalisierung der Regelleistungen (Zitat aus dem Urteil: »Zur Konkretisierung des Anspruchs hat der Gesetzgeber alle existenznotwendigen Aufwendungen … in einem transparenten und sachgerechten Verfahren nach dem tatsächlichen Bedarf, also realitätsgerecht, zu bemessen«, Rdz. 139) und zum anderen auf die laufende Anpassung an die Entwicklungen in der Gesellschaft, in der die Leistung eingebettet ist, um Teilhabe sicherstellen zu können, was immer ein relatives Konstrukt ist. In dem Urteil des BVerfG aus dem Jahr 2010 findet man unter der Randziffer 137 die folgende Formulierung: »Der gesetzliche Leistungsanspruch muss so ausgestaltet sein, dass er stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf jedes individuellen Grundrechtsträgers deckt.« Nun wird in vielen Beiträgen vor allem in Internet-Foren der Betroffenen immer wieder Bezug genommen auf diese Entscheidung der BVerfG aus dem Jahr 2010 und es wird argumentiert, damit sei jede Form der Sanktionierung untersagt. Dies wird allerdings von maßgeblicher juristischer Seite zurückgewiesen, die eine so weitreichende Ableitung aus dem damaligen Urteil nicht erkennen können. Stellvertretend für viele sei hier nur aus der Stellungnahme des Deutschen Richterbundes zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages vom 06.06.2011 zitiert, wo es auch schon um Anträge im Bundestag auf Einstellung der Sanktionspraxis ging. Nach Auffassung des Deutschen Richterbundes (DRB) hat »das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) … die geltenden Sanktionsregelungen (einschließlich der schärferen Sanktionen für unter 25-jährige) in seinem Urteil vom 09.02.2010 … nicht als unvereinbar mit dem in diesem Urteil aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG abgeleiteten Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums angesehen.« Die nachfolgende Begründung für diese Positionierung erschließt sich nur dem Juristen. Aber eine andere Stelle ist hier interessant: »Allerdings weist das BVerfG in seinem Urteil vom 09.02.2010 auch auf den aus dem Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminiums abgeleiteten Grundsatz hin, dass der gesetzliche Leistungsanspruch so ausgestaltet sein muss, dass er stets den gesamten existenznotwendigen Bedarf jedes individuellen Grundrechtsträgers deckt … Das heißt, dass Sanktionen nicht dazu führen dürfen, dass Hilfebedürfige etwa hungern müssen oder obdachlos werden … Das absolute Existenzminimum siedelt der Gesetzgeber bei 70 % der geltenden Regelleistung (zuzüglich Kosten der Unterkunft und Heizung) an … Die vollständige Streichung vom Hilfeempfänger zur Bestreitung seines Existenzminimums benötigter Grundsicherungsleistungen ist vom geltenden Recht daher nicht vorgesehen.« Fazit: Offensichtlich ist es gar nicht einfach, ein eindeutiges verfassungsrechtliches Votum gegen jede Form der Sanktionierung abzuleiten, auf alle Fälle aber können die extremen Formen der Sanktionierung als unzulässig kategorisiert werden und sie müssten unbedingt eingestellt werden.

- Ein zweites Dilemma kann auf einer ersten Ebene als ein gleichsam „pädagogisches“ Problem beschrieben werden. Möglichkeit und Realität von Sanktionierung können und müssen verstanden werden als Disziplinierungsinstrumentarium gegenüber den (potentiellen bzw. tatsächlichen) Hilfeempfängern. Hätte man überhaupt keine Sanktionierungsmöglichkeit, dann würden auch diejenigen, die sich jeglicher Mitwirkung bzw. Zusammenarbeit verweigern, die Leistung bekommen (müssen). Damit aber landen wir auf der eigentlichen, der zweiten Ebene des Dilemmas: Konsequent zu Ende gedacht würde das bedeuten, dass die gesamte bedürftigkeitsabhängig ausgestaltete Architektur der Grundsicherung ins Wanken geraten würde. Hinzu kommt, dass eine wesentliche Säule in dem grundlegenden System von „Fördern und Fordern“ in sich zusammenstürzen würde, zumindestens wenn man – provozierend formuliert – Anhänger der „schwarzen Pädagogik“ ist: Dahinter steht die große Sorge, dass die Seite des Forderns nicht mehr durchgesetzt werden kann. Es lässt sich auch so formulieren: Wenn man ehrlich ist, geht es hier im wahrsten Sinne des Wortes um die Systemfrage.

- Es gibt eine – nicht kleine – Gruppe, die sich nicht entscheiden will bzw. kann für ein Entweder-Oder in der Sanktionsfrage. Aus dieser Perspektive wird die gegenwärtige Sanktionierungspraxis überaus kritisch gesehen, nicht nur wegen den existenziellen Auswirkungen, die diese Maßnahmen auf die betroffenen Menschen haben, sondern auch aus einer pragmatischen Perspektive hinsichtlich des überaus großen Aufwandes, den man betreiben muss, sowie der wohl offensichtlich zahlreichen Fehler im administrativen System, denn anders lassen sich die bereits zitierten Befunde hinsichtlich der Erfolgswahrscheinlichkeit von Widersprüchen und Klagen gegen Sanktionsentscheidung nicht erklären. Gleichzeitig wird von dieser Seite – und das völlig zu Recht – kritisch vorgetragen, dass Sanktionen als letztes Mittel auf der Seite des Forderns nur dann ihre Berechtigung haben könnten, wenn die Seite des Förderns nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht gut ausgebaut ist. Genau davon können wir aber überhaupt nicht ausgehen, ganz im Gegenteil mussten wir in den vergangenen Jahren – bei erheblichen qualitativen Probleme hinsichtlich der Ausgestaltung des konkreten Förderung – eine massive Absenkung jeglicher Förderung gerade für diejenigen Langzeitarbeitslosen sehen, die dringend der Hilfestellung bedürfen und von denen viele diese auch suchen (vgl. dazu den Beitrag Hartz IV-Langzeitbezieher: Drei Viertel seit mindestens einem Jahr ohne Förderung). Man kann eine „pragmatisch-pädagogisch“ fundierte Position zwischen den beiden Polen des Entweder-Oder auch mit dem folgenden Satz als Ausgangspunkt für die tatsächliche Ausgestaltung des praktischen Handelns bestimmen: »Cutting unemployment benefits to force people to find jobs is like cutting Medicare to force people to get healthy«, so John T. Harvey in dem Beitrag The Unemployed: Victims Or Villains? Damit ist eine Menge gesagt.

Doch weiter im Thema „Durcheinander“ auf der Hartz IV-Baustelle. Die hohe Erfolgsquote von Klagen gegen Hartz-IV-Bescheide bringt Kommunen und Jobcenter in Erklärungsnot und die reagieren natürlich darauf: Gemeinden fordern einfachere Hartz-IV-Gesetze, können wir beispielsweise lesen. Da wird z.B. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, mit den Worten zitiert: „Viele komplizierte Berechnungen der Einzelansprüche sollten durch die Möglichkeit der Pauschalierung vereinfacht werden.“ Und mit dieser Position steht er nicht allein. An der gleichen Front agiert Heinrich Alt, Mitglied des Vorstandes der Bundesagentur für Arbeit, der mit dieser Aussage zitiert wird:

»Wenn ich etwas ändern oder mir etwas wünschen könnte, wäre es, der ursprünglichen Idee der Grundsicherung zu folgen, und die vielen Einzelleistungen zu Pauschalen zusammenzuführen. Wir neigen in Deutschland dazu, jedem Einzelfall gerecht werden zu wollen, alles bis ins Detail zu regeln.«

Das hört sich doch erst einmal richtig gut an. Wer kann schon etwas gegen Vereinfachung und Entbürokratisierung haben? Wie immer treibt sich der Teufel im Detail herum. Wenn Heinrich Alt von der „ursprünglichen Idee der Grundsicherung“ spricht, dann meint er den Paradigmenwechsel, den man vollziehen wollte und partiell auch vollzogen hat beim Übergang vom alten BSHG zum SGB II. An dieser Stelle kann nur darauf hingewiesen werden, dass in der alten Welt des BSHG neben einem Regelsatz und so genannten Mehrbedarfszuschlägen zahlreiche einmalige Leistungen zur Abdeckung individueller Bedarf vorhanden waren. Der Paradigmenwechsel beim Übergang zum SGB II bestand darin, dass man bis auf wenige Ausnahmen die Leistungen zur Abdeckung des Hilfebedarfs so weit wie möglich pauschalieren wollte und deshalb hat man die bisherigen Einmalleistungen, die sich natürlich ganz unterschiedlich verteilt haben, in die neue Regelleistung nach dem SGB II „einpauschaliert“.

Der ganze Pauschalierungsansatz ist charakterisiert durch eine erhebliche Ambivalenz: Zum einen eröffnet Pauschalierung den Hilfeempfängern mehr Autonomie und weniger starke Asymmetrien gegenüber dem Amt bzw. dem Sachbearbeiter, der in der Vergangenheit Leistungen gewähren konnte – oder eben auch nicht. Insofern kann man davon sprechen, dass Pauschalierung durchaus eine freiheitsfördernde Funktion haben kann. Auf der anderen Seite muss man zugleich in Rechnung stellen, dass Pauschalierung immer auch neue Ungerechtigkeiten produzieren muss: Wenn wir beim Beispiel SGB II bleiben, dann wäre zum einen die so genannte „Anspar-Illusion“ zu nennen. Darunter ist folgendes zu verstehen: Wenn die einmaligen Leistungen in die Regelleistung eingebaut werden, dann bedeutet das zwangsläufig, dass die Hilfeempfänger einen Teil der Geldleistung, die sie bekommen, zurücklegen müssen, um dann über das Geld verfügen zu können, wenn der Tatbestand eintritt, der früher mit einer einmaligen Leistung seitens des Sozialamtes gegenfinanziert wurde. Das hört sich einfacher an als es ist. Selbst wenn wir einmal davon ausgehen, was nicht unbedingt der Realität entspricht, dass die Hilfeempfänger wirklich einen Teil ihrer Regelleistung ansparen, dann müssen sie für ganz viele Sachverhalte, die in der Vergangenheit einmalige Leistung ausgelöst haben, ausreichend Zeit haben, die Beträge überhaupt einsparen zu können. Was aber passiert, wenn auch bei einem gutwilligen Hilfeempfänger bereits im zweiten oder dritten Monat der Tatbestand anfällt, der eigentlich eine einmalige Leistung erfordert, die aber bei weitem nicht abgedeckt werden kann aus den Beträgen, die man bis zu diesem Zeitpunkt zurücklegen konnte? Neben der so genannten „Anspar-Illusion“ sind wir in diesem Bereich mit einem zweiten Dilemma konfrontiert: das klassische „Durchschnittsdilemma“. Darunter muss man verstehen, dass Durchschnitte immer das Problem haben, dass einige (bzw. je nach Streuung durchaus viele) unter bzw. über dem Durchschnittsbetrag liegen.

Gerade bei den einmaligen Leistungen muss das zwangsläufig der Fall sein, denn es gab Hilfeempfänger, die früher so gut wie gar keine einmaligen Leistung haben beziehen können, während in anderen Fallkonstellationen erhebliche einmalige Leistungen angefallen sind. Im Ergebnis bedeutet das, dass diejenigen, die in der Vergangenheit kaum einmalige Leistungen in Anspruch genommen haben, durch die „Einpreisung“ in die allgemeine Regelleistungen gleichsam einen „Gewinn“ machen konnten, während bestimmte Personen bzw. Haushalte, die in der Vergangenheit überdurchschnittlich viele einmalige Leistungen bezogen haben, im neuen System schlechter gestellt worden sind. Und für diese Personen ist die Reduktion der Einzelfallgerechtigkeit zu Gunsten einer pauschalen Abdeckung ein echtes Problem.

Es kann an dieser Stelle nur darauf hingewiesen werden, dass wir die gleiche Problematik in einem anderen Teilbereich des SGB II-Bereichs haben, der zugleich die „Hitliste“ der Klagen vor den Sozialgerichten anführt: Gemeint ist hier die Übernahme der „angemessenen Kosten der Unterkunft“. Die – vor allem für die Betroffenen – einfachste Variante wäre natürlich, wenn die tatsächlich anfallenden Kosten übernommen werden, die je nach Region und Kommune stark voneinander abweichen können. Allerdings würde man damit durchaus unangenehme Nebenfolgen produzieren können: Wenn die Vermieter wissen, dass die gesamten Kosten von Harz IV-Empfängern übernommen werden, dann setzt man einen starken Anreiz, dass Vermieter – vor allem die, die mit den Hilfeempfängern ein profitables Geschäftsmodell betreiben (wollen) – die Mietpreise nach oben treiben, denn es gibt ja quasi keinen Deckel auf dem Topf, der diese Bewegung stoppen könnte. Die andere Möglichkeit wäre, statt den tatsächlich anfallenden Kosten den Hilfeempfängern eine Pauschale in die Hand zu drücken mit der Aufforderung, sich eben selbst um die Angelegenheit zu kümmern. Entweder haben sie dann Glück oder aber sie sind mit der Situation konfrontiert, dass sie die tatsächlich anfallenden Kosten mit der Pauschale nicht abdecken können. Ohne das zu vertiefen können wir uns alle sicherlich regionale bzw. kommunale Wohnsmarktlagen vorstellen, in denen man gar keine Chance hat, eine günstigere Wohnung zu finden und insofern auf den höheren Kosten sitzen bleiben würde, wenn wir uns in einem „harten“ Pauschalierungssystem bewegen.

Zum Abschluss dieses Beitrags soll noch auf eine weitere Sau, die schon seit längerem durch das SGB II-Dorf getrieben wird, hingewiesen werden. Und auch hier wieder taucht Heinrich Alt von der BA auf. Der hat bereits vor einiger Zeit beispielsweise dieses Interview gegeben: „Einige sind mit Fordern und Fördern überfordert“. Dort findet sich der folgende Passus:

»Es stellt sich für mich aber die Frage, ob wirklich jeder im dem System betreut wird, das für ihn die beste Unterstützung bietet. Einige Hartz-IV-Empfänger sind vielleicht in der Sozialhilfe besser aufgehoben, im Zweifelsfall vielleicht sogar in einer Behindertenwerkstatt.«

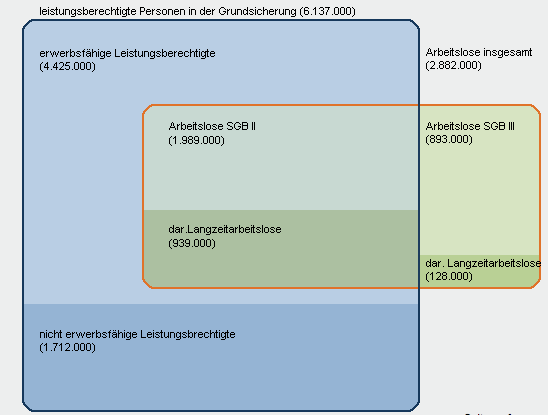

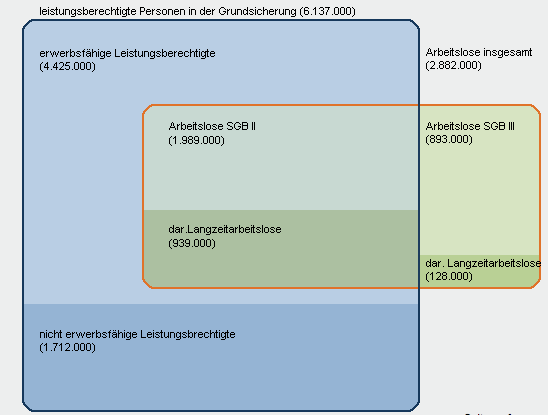

Ganz offensichtlich geht es hier den „harten Kern“ der Langzeitarbeitslosen im Grundsicherungssystem. Es handelt sich hierbei um mehrere hunderttausend Menschen, die bereits seit Jahren im Leistungsbezug und keiner Erwerbsarbeit nachgegangen sind (vgl. für Ansätze einer systematischen Bestimmung der Größenordnung die Studie von Tim Obermeier; Stefan Sell und Birte Tiedemann: Messkonzept zur Bestimmung der Zielgruppe für eine öffentlich geförderte Beschäftigung. Methodisches Vorgehen und Ergebnisse der quantitativen Abschätzung (= Remagener Beiträge zur Sozialpolitik 14-2013), Remagen, 2013). Die meisten dieser Menschen sind mit mehreren so genannten „Vermittlungshemmnissen“ belastet, so dass man realistischerweise davon ausgehen muss, dass der größte Teil von ihnen auch mittel- und langfristig nicht in die Nähe eines Arbeitsplatzes auf dem so genannten „ersten Arbeitsmarkt“ kommen werden. Gerade mit Blick auf diese Personengruppe wird von vielen Experten und Praktikern seit Jahren gefordert, endlich vernünftige Beschäftigungsangebote zu organisieren, um damit nicht nur Teilhabe zu ermöglichen, sondern auch die ganzen enormen Folgekosten zu reduzieren, die aufgrund der absolut zerstörerischen Wirkung von Langzeitarbeitslosigkeit anfallen und anfallen werden. Aber statt sich dieser Aufgabe endlich zu stellen, gibt es ganz offensichtlich den strategischen Ansatzpunkt, diese aus Sicht der betroffenen Institution mehr als „unangenehmen“ Personen aus dem System zu entfernen und in das Sozialhilfesystem (SGB XII) gleichsam „auszulagern“, wo sich dann die Sozialämter der Kommunen um sie kümmern sollen, müssen, dürfen – das ganze scheint er dem Ansatz des „aus den Augen, aus dem Sinn“ zu folgen. Aber wenn Heinrich Alt von der BA schon die „ursprünglichen Ziele“, die mit dem Grundsicherungssystem verfolgt wurden, dann gerne heranzieht, wenn es ihm passt: Einer der zentralen Bausteine der Vorschläge der Hartz-Kommission bestand daraus, bei der aus ihrer damaligen Sicht zukünftigen Gestaltung der Arbeitsmarktdienstleistungen sicherzustellen, dass alle Arbeitsuchenden „aus einer Hand“ betreut und versorgt werden. Daraus ist bekanntlich nichts geworden, sondern in der Gemengelage der Umsetzung in einem föderalistischen System wie bei uns ist am Ende eine Auftrennung in die so genannten „Rechtskreise“ SGB III und SGB II herausgekommen, zugleich über Jahre hinweg belastet durch einen erbittert geführten Kampf um die Frage der institutionellen Zuständigkeit im Harz IV-Bereich (Stichwort „Kommunalisierung“ versus „Zentralisierung“). Nun haben wir nicht nur wie früher Arbeitsämter und Sozialämter, sondern Arbeitsagenturen, Jobcenter als gemeinsame Einrichtungen von Arbeitsagentur und Kommunen sowie Jobcenter in alleiniger kommunaler Zuständigkeit. Nicht ohne Grund wird diese rechtliche wie auch institutionelle Aufspaltung auch als „Achillesferse“ der deutschen Arbeitsmarktpolitik bezeichnet. Eine Umsetzung der Vorschläge von Heinrich Alt würde diese „Achillesferse“ noch weitaus stärker ausprägen.

Kann man überhaupt angesichts dieses großen Durcheinanders von konkreten Vorschlägen zur Veränderung des Hartz IV-Systems bis hin zu den zahlreichen Dilemmata, auf die man bei einem genaueren Blick in das Grundsicherungssystem stoßen muss, irgendeinen roten Faden erkennen, der einem helfen kann, das Dickicht zu durchdringen?

Bis zu einem gewissen Grade kann man das durchaus. Nach meiner Wahrnehmung geht es letztendlich bei vielen einzelnen Fragen um die Tatsache, dass das Grundsicherungssystem nach SGB II als ein „nicht bedingungsloses Grundeinkommen“ ausgestaltet worden ist. Gerade der Tatbestand, dass es sich eben um ein „nicht bedingungsloses“ Grundeinkommen handelt, führt in vielerlei Hinsicht dazu, dass zahlreiche Regulierungen eingeführt bzw. erweitert werden müssen, um die Bedingungen in dem System zu prüfen, zu steuern, zu sanktionieren. Konsequent zu Ende gedacht würde mehr Pauschalierung im Sinne einer radikalen Pauschalierung der Hilfeansprüche am Ende zu einem „bedingungslosen Grundeinkommen“ führen müssen, allein schon aus administrativen Gründen der Abwicklung. Um ein solches gibt es ja bereits seit längerem eine intensive Debatte – nicht nur bei uns in Deutschland, sondern sogar in einem Land wie der Schweiz, wo das Thema Gegenstand einer Volksabstimmung wird. Das wäre nun ein ganz eigenes und angesichts seiner Komplexität wirklich vertiefend in einem separaten Beitrag zu behandelndes Thema, aber soviel sei an dieser Stelle angemerkt: Auch ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ wird in die gleiche Gefahrenzone hinein laufen müssen, in die man gelangt, wenn man auf eine radikale Pauschalierung im bestehenden SGB II-System setzt: Die Gefahr, dass man die volle Härte eines einfachen Systems zu spüren bekommt. Man zahlt zwar eine bedingungslose Leistung aus, was im Vergleich zum gegenwärtigen Zustand für die Betroffenen erst einmal eine deutliche Verbesserung auf der Leistungsseite darstellen würde, weil sie dann nicht mehr den zahlreichen Prüfungen und Kontrollen der den Anspruch auslösenden oder diesen zum Erlöschen bringenden Bedingungen ausgesetzt wären, aber aus vielfältigen, hier nicht diskutierbaren Gründen, müssen wir plausibel davon ausgehen, dass die Leistung insgesamt auf einem „überschaubaren“ Niveau angesiedelt werden würde (bzw. im bestehenden Harz IV-System bereits ist). Spätestens dann würde sich auch einen bedingungslosen Grundeinkommen dieselben Ungerechtigkeits-Anfragen stellen, wie wir sie heute schon im System des eben „nicht bedingungslosen Grundeinkommens“ zur Kenntnis nehmen müssen.