Viele Jahre lang wurde völlig berechtigt immer wieder darauf hingewiesen, dass sich die Arbeitsbedingungen in der Pflege unbedingt verbessern müssen, um zum einen den bereits vorhandenen und ständig an Bedeutung gewinnenden Mangel an Pflegekräften zu bekämpfen. Zu diesen Arbeitsbedingungen gehören als eine der tragenden Säulen die Löhne der dort Beschäftigten. Zugleich war und ist jedem auch außenstehenden Beobachter klar, dass die in Pandemiezeiten offen als „systemrelevant“ erkannte und kurzzeitig als solche benannte Arbeit an und mit pflegebedürftigen Menschen in Kliniken wie in der Langzeitpflege angesichts der teilweise enormen Belastungen und der im Vergleich zu vielen anderen Beschäftigungen ungünstigen Arbeitszeitkonstellationen (zu) schlecht bezahlt ist. Eine Verbesserung der Löhne in der Pflege wurde (und wird) auf dieser allgemeinen Ebene von vielen als anzustrebendes und gut begründetes Ziel bewertet.1

Und es hat sich eine Menge getan, wenn man auf die Lohnentwicklung in der Pflege in den zurückliegenden Jahren schaut. Hinweise dazu findet man beispielsweise in der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage Entlohnung in der Alten- und Krankenpflege (2023) im Bundestag. Solche Antworten beziehen sich dann immer auf Daten der Bundesagentur für Arbeit, konkret auf deren Beschäftigtenstatistik.2

Das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), veröffentlicht seit einigen Jahren auf dieser Datenbasis regelmäßig Auswertungen über die Entgelte in der Pflege.

➔ Jeanette Carstensen et al. (2025): Entgelte von Pflegekräften 2024, Nürnberg: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), August 2025

Hier findet man diese rückblickende Zusammenfassung:

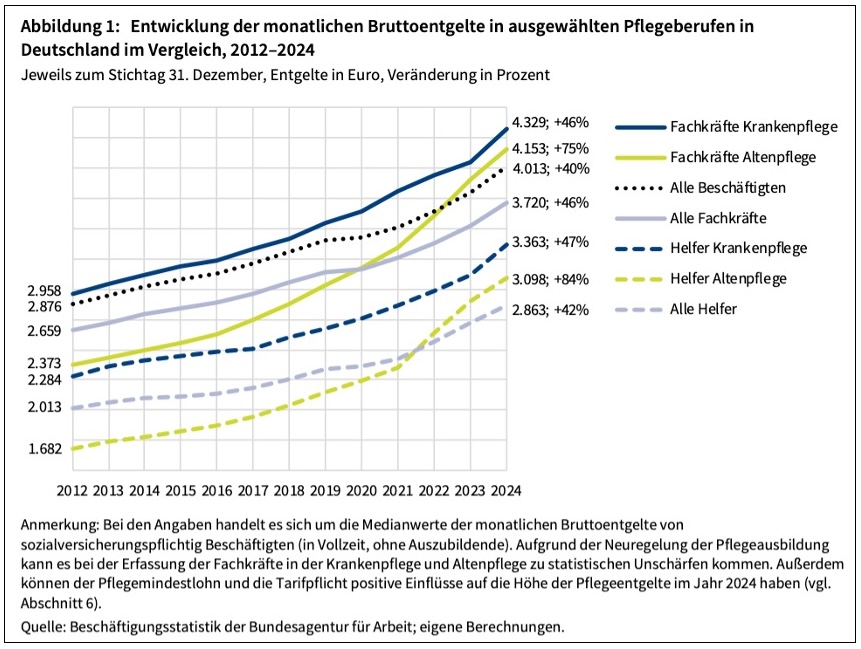

»Bis 2019 sind die Entgelte in der Krankenpflege weitgehend entsprechend der allgemeinen Entgeltentwicklung gestiegen, in der Altenpflege waren die Steigerungen überdurchschnittlich. Nach 2019 sind die Entgelte sowohl in der Kranken- als auch in der Altenpflege im Gegensatz zur allgemeinen Entgeltentwicklung überdurchschnittlich gewachsen. Letztere stagnierte im Coronajahr 2020 vor allem wegen der umfangreichen Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes … Seit 2021 spielte die Inflation eine zunehmend große Rolle: Ihr überdurchschnittlicher Anstieg schmälert die realen Entgeltzuwächse deutlich stärker als in den Jahren davor.« (Carstensen et al. 2025: 2).

Was man bei den Entgeltanalyse methodisch beachten muss

Die Entgeltanalysen des IAB beziehen sich auf Vollzeitbeschäftigte in den folgenden vier häufigsten Berufsgattungen unter den Pflegeberufen: Helferberufe in der Krankenpflege, Fachkraftberufe in der Krankenpflege, Helferberufe in der Altenpflege und Fachkraftberufe in der Altenpflege. In diesen vier ausgewählten Hauptpflegeberufen sind 85 Prozent aller Beschäftigten der Kranken- und Altenpflege tätig.

Ein weiterer wichtiger Hinweis für die Interpretation der Befunde aus der Entgeltanalyse: Zu berücksichtigen ist, dass wegen des hohen Anteils an Beschäftigten in Teilzeit nur ca. 46 Prozent der Beschäftigten in den ausgewählten Pflegeberufen – nämlich die Vollzeitbeschäftigten – in die Analysen einfließen. In der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit liegen keine Angaben zur konkreten Arbeitszeit vor, sondern lediglich das Vollzeit-/Teilzeitmerkmal. Daher werden Entgeltanalysen nur für Vollzeitbeschäftigte durchgeführt. Man muss folglich in Rechnung stellen, dass über die Hälfte der Beschäftigten in den Pflegeberufen in Teilzeit arbeitet und somit trotz verbesserter Gehaltsstrukturen entsprechend ihrer reduzierten Arbeitszeit niedrigere als die hier präsentierten Vollzeit-Entgelte bezieht.

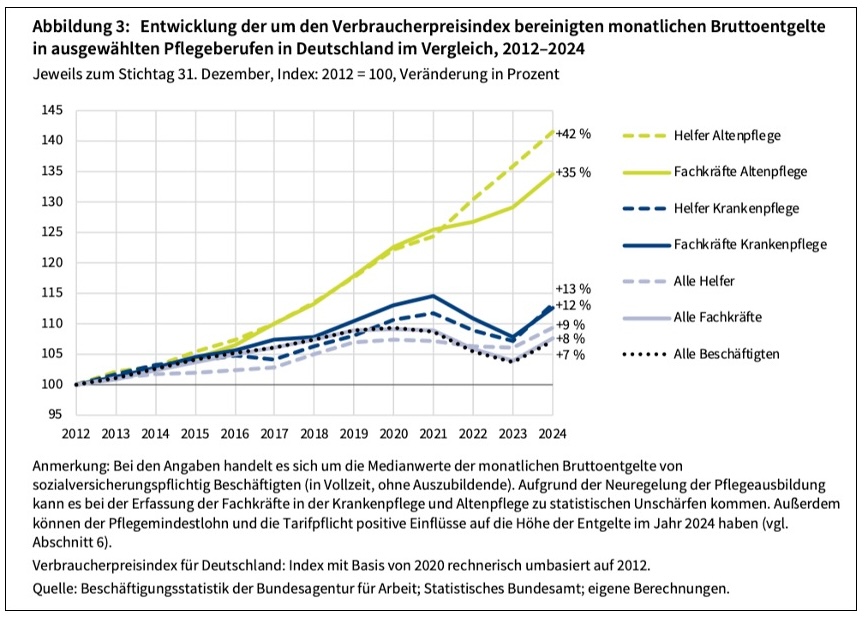

Gerade vor dem Hintergrund des ausgeprägten Inflationsschubs in der jüngeren Vergangenheit muss auf den Unterschied zwischen zwischen Nominalentgelt- und Realentgeltentwicklung hingewiesen werden. Bei den nominalen Zuwachsraten der Arbeitsentgelte bleibt unberücksichtigt, dass das Preisniveau im Verlauf der Jahre angestiegen und die Kaufkraft damit entsprechend gesunken ist. Beim Realentgelt wird der Einfluss der Inflation auf das Nominalentgelt berücksichtigt.

Zur Nominallohnentwicklung in den Pflegeberufen

Mittlerweile liegen die durchschnittlichen3 Verdienste sowohl für die Pflegefachkräfte wie auch für Pflegehilfskräfte über den entsprechenden Durchschnittsverdiensten aller Beschäftigten.

Zuerst der Blick auf die Krankenpflege:

➔ Fachkräfte in der Krankenpflege haben im Jahr 2024 mit durchschnittlich 4.329 Euro mehr als der Durchschnitt aller Beschäftigten auf dem Anforderungsniveau der Fachkräfte (Berufe insgesamt) mit 3.720 Euro verdient. Das Medianentgelt für Hilfstätigkeiten in der Krankenpflege belief sich auf 3.363 Euro und lag damit ebenfalls deutlich über dem durchschnittlichen Niveau für Beschäftigte auf Helferniveau insgesamt (2.863 Euro).

Wie sieht es in der Altenpflege aus?

Auch Fachkräfte in der Altenpflege verdienen mit einem mittleren Entgelt von 4.153 Euro mehr als Beschäftigte auf Fachkraftniveau insgesamt (3.720 Euro). Bis 2020 lagen ihre Verdienste noch unter dem Durchschnitt für Fachkräfte. Helfer in der Altenpflege schneiden im Vergleich der vier Hauptpflegeberufe am niedrigsten ab. Auch sie verdienen mehr als die Beschäftigten auf Helferniveau insgesamt (2.863 Euro) und liegen mit 3.098 Euro mit erkennbarem Abstand darüber. Bis 2021 lagen sie hingegen noch darunter.

(Quelle der Abbildung: Carstensen et al. 2025: 4)

Gegenüber 2012 sind die Entgelte für Fachkräfte in der Altenpflege bis 2024 nominal um 75 Prozent gestiegen. In der Krankenpflege stiegen die Entgelte der Fachkräfte in diesem Zeitraum um 46 Prozent. Die mittleren Entgelte der Fachkraftberufe insgesamt erhöhten sich im Vergleich um 40 Prozent.

Zwei besonders interessante Aspekte kann man der Verdienstentwicklung entnehmen:

➔ Man kann erkennen, dass sich besonders die Verdienste der Fachkräfte in der Altenpflege weitaus stärker erhöht haben als die aller Fachkraftberufe – was sicher die besonders ausgeprägten Mangellagen in der Alten- bzw. Langzeitpflege widerspiegelt. Die überdurchschnittliche Entwicklung in der Altenpflege findet man auch auf der Ebene der Hilfstätigkeiten: Die Entgelte für Helferberufe in der Altenpflege erhöhten sich seit 2012 um 84 Prozent. Im Vergleich ist das Arbeitsentgelt aller Vollzeitbeschäftigten auf Helferniveau zwischen 2012 und 2024 um 42 Prozent angestiegen.

Seit vielen Jahren wird auf einen markanten strukturellen Unterschied zwischen der Krankenhaus- und der Altenpflege hinsichtlich der Höhe der Verdienste hingewiesen: In der Krankenhauspflege lagen die Löhne teilweise erheblich über denen in der Altenpflege (und in der Altenpflege dann noch mal ausgeprägt zwischen – höheren – Verdiensten in der stationären und – niedrigeren – Löhnen in der ambulanten Langzeitpflege).

➔ Vor diesem Hintergrund ist dieser Befund aufschlussreich: Die Entgeltabstände zwischen den Fachkräften in der Krankenpflege und jenen in der Altenpflege haben sich seit 2012 und insbesondere seit 2022 deutlich verringert. Die Arbeitsentgelte der Fachkräfte in der Altenpflege liegen 2024 nur noch um 4 Prozent bzw. 176 Euro unter dem Medianentgelt der Krankenpflegefachkräfte. Auch bei den Hilfstätigkeiten in der Altenpflege haben sich die Entgeltabstände zu denen in der Krankenpflege gegenüber 2012 und besonders seit 2022 stark verringert. Sie liegen im Jahr 2024 noch um 8 Prozent bzw. 265 Euro auseinander.

Neben dem Inkrafttreten des Pflegelöhneverbesserungsgesetzes (PflegeLohnVG) im Jahre 2019 dürfte vor allem die Einführung der Tarifpflicht in der Langzeitpflege im Jahr 2022 zu der auffälligen Verringerung der Entgeltabstände zwischen Kranken- und Altenpflege beigetragen haben, so die Vermutung bei Christensen et al. (2025: 4).

Und wie sieht die reale, also preisbereinigte Lohnentwicklung aus?

Seit 2021 zehrt die hohe Inflation auch einen Teil der Nominalentgeltzuwächse in den ausgewählten Pflegeberufen auf, da mit steigenden Verbraucherpreisen die erzielten Entgelte entwertet werden. Also hat man sich – ausgehend von der Tatsache, dass es in den Jahren 2012 bis 2024 einen Preisanstieg gemessen an der Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) in Höhe von 30 Prozent gegeben hat – die preisbereinigte Realentgeltentwicklung angeschaut.

Und hier zeigen die Ergebnisse noch eindrücklicher die Abkoppelung der Alten- bzw. Langzeitpflege von der Krankenpflege, was die in diesem Fall realen Lohnzuwächse angeht:

(Quelle der Abbildung: Carstensen 2025: 6)

Weiterhin eine erhebliche regionale Streuung der Verdienste in der Pflege

Die regionalen Entgeltunterschiede sind wie schon in der Vergangenheit noch immer erheblich – was allerdings für das gesamte Entgeltgefüge, nicht nur für Pflegekräfte gilt. Es gibt weiterhin (den allerdings kleiner gewordenen) Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland:

➔ Das mittlere Bruttoentgelt der Fachkräfte in der Altenpflege liegt in Ostdeutschland 4 Prozent unter demjenigen in den westdeutschen Bundesländern, jenes der Fachkräfte in der Krankenpflege 6 Prozent darunter. Auch bei den Helfern liegt der Westen vorn: Hilfstätigkeiten in der Altenpflege in Ostdeutschland erzielen im Mittel 5 Prozent weniger Entgelt als in den westdeutschen Bundesländern. Bei Helferberufen in der Krankenpflege sind es 7 Prozent weniger.

➔ Etwas größere Unterschiede zeigen sich auf der Ebene der einzelnen Bundesländern: »Bei den Fachkräften in der Altenpflege etwa liegt die Spannweite bei 11 Prozent zwischen 3.891 Euro in Sachsen und 4.325 Euro in Baden-Württemberg, bei den Fachkräften in der Krankenpflege beträgt sie Spanne 13 Prozent zwischen 4.017 Euro in Sachsen und 4.520 Euro in Baden-Württemberg.« Und wenn man eine Ebene tiefer geht, dann werden die Abstände nochmals größer: Die regionalen Entgeltunterschiede fallen in der Krankenpflege auf Helferniveau mit 19 Prozent nochmals höher aus (Mecklenburg-Vorpommern: 3.023 Euro vs. Hamburg: 3.605 Euro). Bei den Helferberufen in der Altenpflege ist der Unterschied mit 11 Prozent etwas geringer (Thüringen: 2.900 Euro vs. Nordrhein-Westfalen: 3.228 Euro).

Und wie sieht es aus bei den Entgeltunterschieden zwischen der ambulanten und stationären Langzeitpflege?

In der Vergangenheit musste man darauf hinweisen, dass es nicht nur teilweise mehrere hundert Euro pro Monat Lohnunterschiede zwischen einer pflegerischen Tätigkeit im Krankenhaus und der in der Langzeitpflege gab, sondern ergänzend musste zur Kenntnis genommen werden, dass es innerhalb der Altenpflege ein teilweise markantes Gehaltsgefälle zuungunsten der ambulanten Pflegedienste gab, wo man am wenigstens verdienen konnte.

Und wie sah das im Jahr 2024 aus? Gibt es dieses Gefälle immer noch, ist es noch größer oder vielleicht kleiner geworden?

Also das angesprochenen Vergütungsungleichgewicht zwischen dem Krankenhaus- und dem Langzeitpflegebereich (sowie das innerhalb der Altenpflegeeinrichtungen bzw. -dienste) existiert weiterhin:

»Für drei der vier … Pflegeberufe gilt, dass die Pflegebeschäftigten in Krankenhäusern die höchsten Entgelte erzielen, in der ambulanten Pflege die niedrigsten. So verdienen z. B. Helfer*innen in der Altenpflege in Westdeutschland im Mittel 3.604 Euro, wenn sie in Krankenhäusern beschäftigt sind. Arbeiten sie hingegen in der ambulanten Pflege, verdienen sie 585 Euro weniger «

Die Ausnahme sind die Fachkräfte in der Krankenpflege: Sie erzielen im Vergleich die geringsten Entgelte in der stationären Pflege: In westdeutschen Krankenhäusern beläuft sich das Monatsentgelt von Fachkräften in der Krankenpflege auf 4.457 Euro, in der stationären Pflege liegt es mit 4.056 Euro am niedrigsten, in der ambulanten Pflege bei 4.162 Euro. Damit scheinen die Verdienste in der ambulanten Pflege für Krankenpflegefachkräfte attraktiver geworden zu sein, denn in der Vergangenheit erzielten sie in der ambulanten Pflege die niedrigsten Entgelte. Man kann hier zum einen vermuten, dass die sich verschärfende Mangellage im Bereich der ambulanten Altenpflege (gerade auch aufgrund der dort massiv gestiegenen Nachfrage nach Pflegedienstleistungen von immer mehr anspruchsberechtigten Pflegebedürftigen, die möglichst lange in ihrem Zuhause verbleiben wollen) zu einem Vergütungsdruck nach oben beigetragen hat, zugleich kann man aber auch die These aufstellen, dass der spezifische Bedarf an einschlägig qualifizierten Fachkräften für die außerhalb des pflegeversicherungsrechtlichen SGB XI abzurechnenden Leistungen nach dem krankenversicherungsrechtlichen SGB V eine Rolle gespielt haben und derzeit noch beitragen (man denke hier an die zunehmende Verlagerung von früher im Krankenhaus verbrachten Zeiten in die eigene Häuslichkeit der Patienten, die man in einem fallpauschalierenden System natürlich so schnell wie möglich „loswerden“ möchte, die aber dann in ihrer Häuslichkeit auch professionelle Hilfen seitens eines Pflegedienstes benötigen, z.B. bei der Wundversorgung und anderen Folgetätigkeiten, die sich aus einer schnellen Entlassung aus der Klinik ergeben.

Hinsichtlich der unterschiedlichen Bezahlung der Pflegekräfte im Vergleich der Einrichtungen kann man folgendes bilanzieren:

➔ 2012 verzeichneten besonders die Helfer und Fachkräfte in Krankenpflegeberufen noch ausgeprägte Entgeltunterschiede je nachdem, in welcher Einrichtung sie tätig waren. So zeigten sich bis 2019 für Fachkräfte in der Krankenpflege noch Lohnabstände von über 900 Euro zwischen Krankenhäusern und der ambulanten Pflege. Bis 2024 sind diese Entgeltunterschiede auf gut 300 Euro zurückgegangen.

➔ Auch ist die Angleichung der Entgelte, die in der stationären sowie der ambulanten Pflege gezahlt werden, zu erwähnen. Zwischen beiden Einrichtungsarten bestehen bei den Fachkräften heute nur noch geringe Entgeltunterschiede, während 2012 noch eine Lücke von über 300 Euro bestand. Bei den Helfer bestehen hingegen auch 2024 zwischen der stationären und ambulanten Pflege noch Entgeltunterschiede von knapp 150 Euro.

Fazit zur Lohnentwicklung in den Pflegeberufen

»Insgesamt konnten bis 2019 in den ausgewählten Pflegeberufen deutliche Zuwächse in den realen Entgelten erzielt werden, während die Realentgelte aller Beschäftigten im gleichen Zeitraum erkennbar geringere Zuwächse zu verzeichnen hatten. Die stark gestiegene Inflation hat seit 2021 die Entgeltsteigerungen der Vorjahre jedoch gebremst und sogar zu leichten Realentgeltverlusten geführt. In den Pflegeberufen waren zwischen 2022 und 2023 nur noch in der Altenpflege erkennbare Zuwächse beim Realentgelt zu verzeichnen. Aktuell sind aufgrund der zuletzt nur noch leicht steigenden Inflation wieder über alle Berufe hinweg leichte Realentgeltsteigerungen zu erkennen. Die Entgelte in der Pflege unterscheiden sich nach wie vor erheblich zwischen den Pflegeberufen, den Bundesländern und den verschiedenen Pflegeeinrichtungen.«

Hervorzuheben bleibt: In den Jahren 2022 und 2023 sind erkennbare Entgeltzuwächse in der Altenpflege (Fachkraft- und Helferniveau) zu verzeichnen gewesen, die sich von der Entwicklung der vergangenen Jahre abheben, was sicher auch auf die hier besonders ausgeprägte Mangelsituation zurückzuführen ist. Auch 2024 konnten überdurchschnittlichen Entgeltsteigerungen in den Pflegeberufen erzielt werden.

Und was ist mit dem „Schatten“?

Zuerst einmal muss man festhalten, dass die hier präsentierten Daten zur Lohnentwicklung in den Pflegeberufen eine gute Nachricht sind für die vielen Menschen, die eine so „systemrelevante“, vor allem aber eine für so viele extrem vulnerable Menschen so wichtige Arbeit leisten. Ob in die Kliniken, den Pflegeheimen oder den Pflegediensten. Und auch wenn wir einen überdurchschnittlichen Entgeltanstieg gesehen haben, kann man den Pflegekräften jeden Euro mehr nur wünschen.

Wie kann man da von „Schatten“ sprechen? Das bezieht sich auf eine andere Ebene, bei der es dann aber zahlreiche höchst individuelle „Verlierer“ gibt. Gemeint ist hier zum einen der Bereich der Langzeitpflege. Aufgrund der Konstruktionsprinzipen der Pflegeversicherung nach SGB XI ist es so, dass der Teilleistungscharakter der Pflegeversicherung als eine der Finanzierungsquellen der Pflege dazu führt, dass beispielsweise lohnsteigerungsbedingte Kostenanstiege in Pflegeheimen (und man muss bedenken, dass die Personalkostenanteile in Pflegeheimen bei 50 bis 60 Prozent liegen) bei grundsätzlich gedeckelten und wenn, dann nur unregelmäßig, oft Jahre später dynamisierten Festbeträgen der Pflegeversicherung dazu führen (müssen), dass die Refinanzierung der höheren Kosten vollständig aus den Eigenanteilen der betroffenen Pflegebedürftigen (sowie daran hängend der Angehörigen und letztendlich der Sozialhilfe über die „Hilfe zur Pflege“ nach SGB XII im Fall der Bedürftigkeit) erfolgen muss, was dann angesichts der enormen Anstiege der Eigenanteile in den vergangenen Jahren nicht nur zu vielen individuellen finanziellen Überforderungen geführt hat, sondern zugleich auch die ebenfalls seit Jahren geführte Debatte über eine Entlastung der Pflegebedürftigen (und der Sozialhilfe) beispielsweise durch eine „Pflege(kosten)vollversicherung“ belastet, denn neben den möglichen Mehrausgaben für die (beitragsfinanzierte) Pflegeversicherung durch die Übernahme der pflegebedingten Kosten (entweder vollständig oder bei einem gedeckelten Eigenanteil für die Versicherten), die schon im bestehenden System anfallen würden, der Anstieg der dann versicherungsseitig zu übernehmenden Kosten durch eine weiterhin dynamische Lohnentwicklung für diejenigen „abschreckend“ wirkt, die Finanzierungsveratwortung im bestehenden System haben. Dies muss natürlich auch vor dem Hintergrund gesehen und eingeordnet werden, dass die weitere Expansion des Systems aufgrund der demografischen Entwicklung so sicher ist wie das Amen in der Kirche.

Und auch im Bereich der Krankenhauspflege hat die bisherige (und von vielen auch für die Zukunft gewünschte bzw. aufgrund der Mangellagen erwartete) dynamische Lohnentwicklung dazu geführt, dass die dadurch bedingten – völlig gerechtfertigten – Personalkostenanstiege refinanziert werden müssen über notwendigerweise steigende Krankenhausausgaben – die gerade eher als eine aus dem Ruder laufende und als unbedingt zu begrenzende Ausgaben im politischen Raum gesehen werden. Auch hier steht die lohnbezogene Beitragsfinanzierung im Hintergrund. Und man wird gar nicht so viel konzentrieren (und abbauen) können in der Kliniklandschaft, um die weiterhin überdurchschnittlich steigenden Kosten aus der Binnenlogik des Systems (also neben einer zwingend dynamischen Lohnentwicklung angesichts des erheblichen Fachkräftemangels in Verbindung mit einer Geriatrisierung der deutschen Kliniken und den damit verbundenen zusätzlichen Ausgabenkomponenten) mit dem gleichzeitig aus anderen Gründen eher kontraktiven Entwicklungen auf der beitragsfundierten Finanzierungsseite synchronisieren zu können.

Es ist nicht einfach und es wird noch schwieriger auf dieser Seite des Flusses.

Fußnoten

- Vgl. für die kritische Einordnung der Vergütung (vor allem in der Langzeitpflege) beispielsweise den Beitrag Zwischen Gottes Lohn und „marktgerechter“ Vergütung: Was Hilfs- und Fachkräfte in der Pflege verdienen und warum die Altenpflege (auch) entgeltmäßig eine Großbaustelle werden muss, der hier am 22. August 2018 veröffentlicht wurde. Darin wurde das damals im Vergleich zu anderen Tätigkeiten unterdurchschnittliche Vergütungsniveau beklagt, zugleich gab es damals schon erste Hinweise auf eine in Umrissen zu erkennende Trendwende: »(Erst) seit 2016 liegt der Anstieg der mittleren Bruttomonatsverdienste der Altenpflegefachkräfte über dem aller Arbeitnehmer, aber auch über dem in der Gesundheits- und Krankenpflege. Insofern kann man also schon sagen, dass „der Markt“ zu reagieren versucht, wobei der Startpunkt für die Altenpflege natürlich auch ein sehr tiefer war (und das Niveau immer noch deutlich unterdurchschnittlich ist).« ↩︎

- Das Entgelt von Pflegekräften wird durch die sozialversicherungspflichtigen Bruttoarbeitsentgelte aus der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit ermittelt, die im Meldeverfahren zur Sozialversicherung erhoben werden. Auswertungen zu den Entgelten werden jeweils nur für Beschäftigte am 31.12. eines Jahres durchgeführt. Die Bruttoarbeitsentgelte (kurz: Arbeitsentgelt) umfassen alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus der Hauptbeschäftigung bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung. Zu den Entgelten zählen beispielsweise auch Urlaubs- und Weihnachtsgelder, Tantiemen, Gratifikationen, Mehrarbeits-/Überstundenvergütungen und Mehrarbeitszuschläge, Familienzuschläge, Gefahrenzuschläge und Schmutzzulagen, Provisionen und Abfindungen. Der steuer- und sozialversicherungsfreie Anteil der Zuschläge wird den Sozialversicherungsträgern hingegen nicht übermittelt und findet demnach in dieser Analyse keine Berücksichtigung (hierunter fallen auch die sogenannten Corona-Prämien bzw. der Inflationsausgleich). Da in der Beschäftigungsstatistik keine Angaben zur vereinbarten Stundenzahl vorliegen, mit der die Berechnung von Stundenlöhnen möglich wäre, müssen sich die Analysen auf die Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe beschränken. Die Kerngruppe umfasst alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten abzüglich der Beschäftigten, für die eine besondere (gesetzliche) Vergütungsregelung zur Ausbildung, zur Jugendhilfe, zur Berufsförderung, zu Tätigkeiten in Behindertenwerkstätten oder zu Freiwilligendiensten gilt. Die sind also in den statistischen Auswertungen nicht enthalten. ↩︎

- Die Durchschnitte werden hier richtigerweise nicht am arithmetischen Mittel bemessen (das besonders empfindlich ist gegenüber einigen wenigen Ausreißerwerten), sondern am Median (50 Prozent der Verdienste liegen unter und die anderen 50 Prozent über den ausgewiesenen mittleren Verdienst in Euro). ↩︎