Ende Februar 2022, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, lebten etwa 155.000 Staatsangehörige aus der Ukraine in Deutschland. Das war zu dem Zeitpunkt eine relativ stabile Größe, in den Jahren vor 2022 lag die Zahl der Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in Deutschland immer um die 140.000. Das hat sich nach dem 24. Februar 2022 massiv verändert. Bereits im Mai 2022 waren fast eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausländerzentralregister (AZR) erfasst. Innerhalb weniger Wochen wurden wir Zeugen der größten Flüchtlingsbewegung in Europa in der jüngeren Geschichte.

Die wenigstens der geflüchteten Menschen – überwiegend Frauen mit ihren Kindern – haben damals an einen Jahrelangen Aufenthalt in Deutschland (oder einem der anderen Aufnahmestaaten) gedacht – und auch in Deutschland ging man von einer nur vorübergehenden Notsituation aus. Man hatte damals sicher nicht vor Augen, dass die Flüchtlinge auch noch im Sommer des Jahres 2025 da sein werden. Nach aktuellen Angaben des Ausländerzentralregisters lebten im Juni 2025 gut 1,3 Millionen Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit in Deutschland.1

Insofern war es im Frühjahr 2022 konsequent, dass man die vielen Menschen, die überwiegend innerhalb weniger Wochen zu uns gekommen sind, nicht im „normalen“ Asylverfahren haben wollte, sondern man eine in der Schublade liegende EU-Richtlinie, die entstanden ist aus den Erfahrungen mit der großen Flüchtlingsbewegung in den 1990er Jahren im Kontext des Bürgerkriegs im damaligen Jugoslawien, aktiviert hat: die sogenannte „EU-Massenzustromrichtlinie“, mit der man vor allem die Mitgliedstaaten in die Lage versetzen wollte, die Belastung ihres Asylsystems durch die Gewährung vorübergehenden Schutzes abzumildern.2 Vgl. z.B. Brücker 2022 für eine der damals vielen positiven Stimmen, diesen Weg einzuschlagen.

➔ Konkret handelt es sich um die „Richtlinie 2001/55/EG des Rates vom 20. Juli 2001 über Mindestnormen für die Gewährung vorübergehenden Schutzes im Falle eines Massenzustroms von Vertriebenen und Maßnahmen zur Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme dieser Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden sind, auf die Mitgliedstaaten.“ Diese Richtlinie datiert bereits auf den 20. Juli 2001. Sie wurde als Folge des Jugoslawien-Krieges erarbeitet – und bislang niemals angewendet, auch 2015 nicht. 2015 hatte man die Richtlinie auch deshalb nicht aktiviert, weil kein Konsens bestand, dass alle Syrerinnen und Syrer nach Europa kommen sollen.

Vielmehr sollten viele in der Türkei bleiben.3 Beim Ukrainekrieg ist das nicht möglich, denn nun sind die EU-Staaten selbst die Erstaufnahmeländer. Und was bedeutet das praktisch? Nach § 24 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wird allen Personen, die unter die Richtlinie fallen, eine Aufenthaltserlaubnis ausgestellt. Asylverfahren werden für die Dauer des temporären Schutzes ausgesetzt. Und noch bedeutsamer: Geflüchtete aus der Ukraine müssen kein Asyl beantragen, um ein Aufenthaltsrecht mit Zugang zu Sozialleistungen zu erhalten. Sie hatten in Deutschland sofort Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Eine (zwingende) Aufnahme in das „normale“ Grundsicherungssystem nach SGB II lässt sich nicht aus der Richtlinie ableiten.4

Bereits nach wenigen Wochen wurde dann ein (erster) Rechtskreiswechsel für die ukrainischen Flüchtlinge vom Gesetzgeber vollzogen

Eine Bund-Länder-Konferenz am 7. April 2022 hat vor dem Hintergrund der enormen Zuwanderungswelle innerhalb weniger Wochen nach dem Kriegsausbruch entschieden, ukrainische Flüchtlinge in das Grundsicherungssystem SGB II zu integrieren. Mit Wirkung 01.06.2022 sind die Inhaber eines Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG durch das Einmalzahlungsgesetz5 wieder aus § 1 AsylbLG herausgenommen worden, wodurch ihnen der Zugang zu den Leistungen nach dem SGB II bzw. SGB XII eröffnet worden ist. Der Gesetzgeber wollte damit die aus der Ukraine geflüchteten Menschen sozialhilferechtlich anerkannten Schutzberechtigten gleichstellen; die „deutlich bessere Krankenversicherung über die Leistungsberechtigung im SGB II“ wurde explizit als Motiv herausgestellt. Im Zuge des Rechtskreiswechsels sind Inhaber eines Aufenthaltstitels nach § 24 AufenthG auch im Hinblick auf Kindergeld, Unterhaltsvorschuss und Leistungen nach dem BAFöG deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt worden; als Leistungsbeziehende nach dem SGB II sind sie zudem in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert.

Man kann den Verbesserungssprung für die betroffenen Kriegsflüchtlingen gar nicht überschätzen:

Die Massenzustromrichtlinie sieht als Mindeststandard lediglich einen eingeschränkten Arbeitsmarktzugang mit Möglichkeit zur Vorrangprüfung, notwendige Sozialleistungen und eine medizinische Notversorgung vor. »Diese … reduzierten sozialen Rechte tragen dem lediglich temporären Charakter der Schutzgewährung Rechnung und sind gleichsam der „Preis“ für die überaus schnelle Zuerkennung eines Rechts auf Aufenthalt« (Janda 2023: 13).

Die Vorteile aus dem Rechtskreiswechsel in das SGB II liegen auf der Hand: »Die Regelsätze des SGB II sind höher als die nach dem AsylbLG und unterliegen nicht dem Sachleistungsvorrang. Auch die Beschränkung auf eine gesundheitliche Notversorgung bei akuten Erkrankungen und Schmerzen in § 4 AsylbLG gilt nicht. Zudem kann ab dem ersten Tag des Leistungsbezugs eine Vermittlung in den Arbeitsmarkt erfolgen« (Janda 2023: 13). Allerdings war damit auch verbunden: Im Vergleich zu Personen, die in den Anwendungsbereich des AsylbLG fallen, liegt zweifelsohne eine Ungleichbehandlung vor.

Offene Arme, „nützliche“ Erwartungen und (absehbare) Enttäuschungen

Man hat die ukrainischen Kriegsflüchtlinge 2022 im wahrsten Sinne des Wortes mit offenen Armen aufgenommen und ist mit der schnellen Überführung in das „normale“ Grundsicherungssystem und die damit einhergehende Zuständigkeit der Jobcenter weit über die in Form deutlich niedriger formulierten Anforderungen der Massenzustromrichtlinie über diese deutlich hinausgegangen. Hätte man nicht machen müssen, hat man aber.

2022 wurden sofort Stimmen laut, die auf eine „nützliche“ Verwertung der Arbeitskräftepotenziale der Geflüchteten vor dem Hintergrund des seit langem diskutierten Fach- und Arbeitskräftemangels hingewiesen haben. Sehr schnell wurde auch in vielen Medien die Frage aufgeworfen, wie viele der zumeist Ukrainerinnen denn wo arbeiten oder demnächst arbeiten werden. Und relativ schnell setzte dann eine große Ernüchterung ein, als nicht sofort der Großteil der hierher gekommenen Ukrainer in irgendwelche Jobs eingemündet sind. Vgl. beispielsweise für die Erkenntnis- und Diskussionslage mit Blick auf die Arbeitsmarktaspekte ein Jahr nach der großen Fluchtwelle den Beitrag von Sell 2023.

Die Politik reagierte auf die zunehmend kritischer werdenden Anfragen nach der (Nicht-)Integration auf dem deutschen Arbeitsmarkt, teilweise befeuert über Berichte aus angeblich viel erfolgreichere Länder um uns herum, wo die dort lebenden Ukrainer in größerem Umfang und schneller irgendeiner Erwerbsarbeit nachgehen (würden).

Aus einer systematischen Sicht vgl. beispielsweise die Arbeit von Thränhardt 2023, in der es vorrangig um den Vorbildcharakter der eher unbürokratischen Aufnahme im Kontext der Massenzustromrichtlinie ging, die als Alternative zum bisherigen Asylregime diskutiert wird (im Sinne eines Abbaus der restriktiven Elemente des verfestigten Asylsystems), wobei auch die Bedeutung einer möglicherweise besseren Arbeitsmarktintegration durch einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt ging. Die Unterschiede hinsichtlich der Arbeitsmarktintegrationserfolge zwischen den europäischen Aufnahmeländern wurde dann in der Studie von Thränhardt 2024 ausführlicher beleuchtet – und seine Arbeit wird auch immer wieder zitiert, wenn es darum geht zu belegen, dass es in anderen Ländern besser klappt mit der Eingliederung in den Arbeitsmarkt als bei uns. Schauen wir also in seine Ausarbeitung:

»Mit der offenen Aufnahme der Schutzsuchenden aus der Ukraine war die Hoffnung auf eine raschere Arbeitsintegration verbunden, auch angesichts der hohen Qualifikationen, der freien Wahl des Zufluchtslandes sowie des Verzichts auf ein Asylverfahren und die Unterbringung in Sammelunterkünften. Diese Hoffnung hat sich zwar in unseren östlichen Nachbarstaaten weitgehend erfüllt … nicht jedoch in Deutschland.« (Thränhadt 2024: 34).6

Im Sinne der weit verbreiteten selektiven Verwendung einzelner Erkenntnisse wird meistens nur dieser Befund gerne zitiert – nicht selten verbunden mit der Forderung, man müsse die ukrainischen Kriegsflüchtlinge aus ihrer „Bürgergeld-Hängematte“ herausholen, damit sie sich in Erwerbsarbeit bewegen. An dieser Stelle wird dann der Blick auf die Ukrainer zu einem Spiegelbild der seit längerem laufenden massiven Infragestellung des Bürgergeldes insgesamt unter besonderer Betonung der angeblich „zu hohen“ Leistungen, die dazu anreizen würden, sich einer mühevollen Erwerbsarbeit zu entziehen.

In diesem hoch strittigen Kontext wird von Thränhardt mit Blick auf die Arbeitsmarktintegration der Ukrainer in Deutschland eine interessante Frage aufgeworfen: „Ginge es ohne Bürgergeld schneller?“

»Mit dem zunehmendem Krisenempfinden ist 2024 eine Debatte über das Bürgergeld entbrannt. Der Vergleich Deutschlands mit Ländern wie Polen und der Tschechischen Republik scheint nahezulegen, dass weniger Sozialleistungen mit einer höheren Arbeitsaufnahme zusammenhängen könnten … Die Sozialhilfezahlungen sind in den europäischen Ländern sehr unterschiedlich ausgestaltet; bei ihrer Höhe gibt es einen Graben zwischen den alten wohlhabenden EU-Staaten und den 2004/2007 beigetretenen Ländern im Osten und Südosten … Deutschland behandelt Schutzsuchende seit dem 1. Juni 2022 wie Einheimische, im Unterschied zu Österreich und der Schweiz, wo die Leistungen niedriger liegen … Auf die Frage nach den Effekten kann man aus dem Vergleich der deutschsprachigen Länder ableiten, dass die niedrigeren Zahlungen keine arbeitsfördernden Effekte haben. Österreich und die Schweiz gehören ebenso wie Deutschland zu den Staaten mit niedriger Arbeitsbeteiligung und es gibt jeweils spezielle Hindernisse auf dem Weg zu Arbeit.« (Thränhardt 2024: 35 f.)

Er bilanziert: »Insgesamt ist die Debatte um die Höhe der Sozialleistungen zu simplistisch. Sie lenkt von der präzisen Diskussion um die hemmenden Mechanismen bei der Arbeitsaufnahme ab und verschiebt die Schuld auf die Schutzsuchenden.« (S.36).

Thränhardt plädiert aber nicht für ein Verharren in unserem System oder das Zünden eines eher sympolitischen „Job-Turbos“ (wir erinnern uns an diese Bespielung des missmutiger werdenden Publikums durch den nunmehr ehemaligen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil), sondern für eine „mentale Öffnung zu unseren östlichen Nachbarn“: »Betrachtet man die starke Konzentration ukrainischer Schutzsuchender bei unseren östlichen Nachbarn und die unterschiedliche Effektivität der Aufnahme, zeigt sich deutlich, dass Deutschland und andere westliche Länder von ihren ostmitteleuropäischen Nachbarn lernen können. Pragmatischer Zugang, digitale Effektivität, Erfolg bei der Arbeitsaufnahme, Öffnung des Gesundheits- und Bildungssektors sind nur einige Stichworte.« (S. 37).

Und jetzt (wieder) raus aus dem Bürgergeld und rein in das Asylbewerberleistungsgesetz

Wie es sich für das Deutschland dieser Jahre gehört bleiben wir auf der eher symbolpolitischen Ebene (die allerdings häufig für die unter der Oberfläche der öffentlichen Aufmerksamkeit vor sich hin werkelnden Institutionen und Menschen, die das umsetzen müssen, mit sehr viel – oftmals sinnlosen – Aufwand verbunden sein kann und für die betroffenen Menschen individuell handfeste Kürzungen zur Folge haben können).

Aus einer der zahlreichen populistischen Schubladen wurde zwischenzeitlich die Forderung gezogen, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen weniger bekommen als die „einheimischen“ Bürgergeld-Empfänger (denen zugleich auf einer Neben-Baustelle vorgeworfen wird, dass sie alle „zu viel“ Geld bekommen). Anfang August 2025, inmitten des Sommerlochs, wurde dann im Umfeld der Bekanntgabe von Zahlen, wie viele Milliarden Euro für das Bürgergeld ausgegeben werden müssen, die im Koalitionsvertrag bereits vereinbarte Maßnahme, dass Ukrainer, die seit dem 1. April 2025 nach Deutschland kamen oder kommen, kein Bürgergeld mehr erhalten, sondern niedrigere Zahlungen, dahingehend verschärft, als dass der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder im ZDF-Sommerinterview damit hausieren ging, „am besten“ wäre es, auch den anderen aus der Ukraine geflüchteten Menschen kein Bürgergeld mehr zu zahlen, damit man beim Bürgergeld richtig „sparen“ könne.

Und diese Debatte muss man auch sehen vor dem Hintergrund, dass 2024 die Bürgergeld-Ausgaben für die ukrainischen Flüchtlinge mit 6,3 Milliarden Euro ausgewiesen werden (vgl. dazu Tabelle 3 im Anhang der BT-Drs. 21/1069 vom 28.07.2025).

Dass die Ukrainer weniger als die anderen Grundsicherungsempfänger bekommen, kann man aber nicht innerhalb des bestehenden SGB II-Systems machen, also muss man die geflüchteten Menschen in ein anderes bestehendes System bugsieren, in dem sie geringere Leistungsansprüche haben.

Und das ist – genau: das Asylbewerberleistungsgesetz.

Dieser Weg „nach unten“ wurde wie bereits angesprochen im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD aus dem Frühjahr 2025 vereinbart: »Flüchtlinge mit Aufenthaltsrecht nach der Massenzustrom-Richtlinie, die nach dem 01.04.2025 eingereist sind, sollen wieder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, sofern sie bedürftig sind. Die Bedürftigkeit muss durch konsequente und bundesweit einheitliche Vermögensprüfungen nachgewiesen werden. Der Bund wird die hierdurch bei den Ländern und Kommunen entstehenden Mehrkosten tragen.« (S. 96 f.)

Und das ist nun auf den gesetzgeberischen Weg gesetzt worden. Das zuständige Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat zwischenzeitlich den Referentenentwurf eines „Leistungsrechtsanpassungsgesetzes“ (Stand: 08.08.2025) vorgelegt.7

In diesem ersten Gesetzentwurf findet man die Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag abgebildet, also bezugnehmend auf alle Ukraine-Flüchtlinge, die seit dem 1. April 2025 gekommen sind oder noch kommen werden – nicht aber, wie Söder und andere fordern, eine Herausnahme aller Ukrainer aus dem Bürgergeld. Und selbst wenn man das BMAS dahin prügeln würde, so etwas in den Gesetzentwurf aufzunehmen – unabhängig von der rechtlichen Zulässigkeit würde diese flapsig rausgehauene Forderung, also auch rückwirkend einen Rechtskreiswechsel vorzunehmen, verwaltungstechnisch einen Super-Gau auslösen. Und das auf der Ebene der Kommunen, die ja schon aus anderen Gründen und Belastungen auf dem Zahnfleisch gehen. Das Chaos wäre vorprogrammiert, wenn man vor Ort für rund 700.000 Personen die Sozialleistungen neu berechnen muss.

Aber dass das – so der derzeitige Stand – nur für die Neuankömmlinge seit April 2025 gelten soll, ändert nichts an der Einschätzung, dass es sich bei diesem gesetzgeberischen Umsetzungsversuch um einen dieser vielen höchst ärgerlichen Verschiebebahnhöfe handelt, in der Ausgaben und die damit verbundenen Steuermittel wie von einem geschickten Hütchenspieler hin und her verschoben werden.

Was ist das Problem – neben den massiven Verschlechterungen das Leistungsniveau für die betroffenen Flüchtlinge?

Man kann das so auf den Punkt bringen wie diese Überschrift eines Interviews mit Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): „Das wäre ein großer Verschiebebahnhof im Bundeshaushalt“. Was ist damit gemeint?

In den Worten von Enzo Weber: Man »muss den Ukrainern ja eine Alternative anbieten – und das wären Asylbewerberleistungen. Die Leistungen dort sind nur rund 100 Euro pro Erwachsenen geringer. Insgesamt ließe sich also schon etwas Geld sparen. Aber der Großteil der Kosten müsste trotzdem erbracht werden, nur eben an anderer Stelle. Das wäre ein großer Verschiebebahnhof im Bundeshaushalt.«

Linke Tasche, rechte Tasche? Es würde noch schlimmer kommen

Da schauen wir doch mal in den Referentenentwurf, der mittlerweile vorgelegt worden ist.

»Für die hier vorzunehmende leistungsrechtliche Neuzuordnung knüpft der Gesetzentwurf an den Stichtag 1. April 2025 an und ordnet Personen, die in Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz erstmals nach dem 31. März 2025 erhalten oder beantragt haben, dem Rechtskreis des AsylbLG zu.«

➔ Wenn man diese Zielbestimmung des Gesetzentwurfs eins zu eins umsetzen würde, dann bekäme man handfeste verwaltungspraktische Probleme. Denn bis das Gesetz in Kraft tritt (das Gesetz ist übrigens zustimmungsbedürftig im Bundesrat), werden einige Monate vergangen sein seit dem Stichtag 1.April 2025. Alle diejenigen, die seitdem gekommen sind, müssten seitens der Jobcenter rückabgewickelt werden. Nun muss man berücksichtigen: Die zuständigen Behörden für die Umsetzung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) sind in der Regel die kommunalen Sozialämter oder Leistungsstellen der Städte und Landkreise. Das Jobcenter müsste dann also die Akten an diese übergeben und eine Rückforderung der „zu viel“ gezahlten Beträge einleiten. Bei den neu zuständigen Behörden müssten entsprechende Fälle angelegt werden. Und es ergeben sich weitere, erheblichen Verwaltungsaufwand generierende Folgeaufgaben. Wie ist das beispielsweise mit dem im Vergleich zu den Ansprüchen aus dem AsylbLG deutlich besseren Krankenversicherungsschutz der bisherigen Bürgergeldempfänger?

Dazu erläutert der Entwurf:

»Personen, die vor dem Wechsel in den Leistungsbezug nach dem AsylbLG aufgrund des Bezuges von Leistungen nach dem SGB II Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung waren, bleiben nach geltender Rechtslage im Rahmen einer obligatorischen Anschlussversicherung gemäß § 188 Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) weiterhin gesetzlich krankenversichert und sind zur Entrichtung der entsprechenden Beiträge verpflichtet.« Alles klar?8

Die angesprochene Problematik der aufgrund der Stichtagsregelung eigentlich erforderlichen Rückabwicklung der Fälle seit dem 01.04.2025 und das damit verbundene vorprogrammierte Chaos auf der Umsetzungsebene sieht man auch und will das so etwas abmildern:

»Für Personen, denen ab dem Stichtag, aber vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII bewilligt wurden, bedarf es zusätzlich einer Übergangsregelung, wonach die Leistungsberechtigung nach dem AsylbLG erst nach Ende des individuellen Bewilligungszeitraums im SGB II bzw. SGB XII entsteht.« Und schon entfaltet sich die weite und anderer Stelle oftmals kritisierte einzelfallbezogene sozialrechtliche Komplexitätssteigerung, ebenso in anderen entsprechend zu regelnden Bereichen: »Auch bedürfen die Regelungen bezüglich der Gesundheitsversorgung einer Anpassung, damit eine medizinische Behandlung, die aufgrund einer vorherigen Leistungsberechtigung nach dem SGB II bzw. SGB XII im Umfang der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung begonnen wurde, nach dem Wechsel in den Rechtskreis des AsylbLG im Einzelfall zu Ende geführt werden kann.«

Grundsätzlich gilt: »Aufgrund der Berechtigung auf Leistungen nach dem AsylbLG haben sie keinen Zugang zu Leistungen nach dem SGB II.« Zu diesen Leistungen gehören aber auch die Eingliederungsleistungen in den Arbeitsmarkt, die von den Jobcentern gewährt werden können. Man nimmt die Betroffenen also explizit raus aus der Betreuung sowie dem Fordern und Fördern der Jobcenter.9

Na gut, aber schauen wir im Entwurf auf die Finanzseite und die in der politischen Diskussion herausgestellten Einsparungen. Und das Original zu prüfen ist auch vor dem Hintergrund solcher Meldungen dringend angezeigt: Versorgung der Ukrainer wird laut Entwurf nicht billiger: »Geflüchtete aus der Ukraine sollen künftig kein Bürgergeld mehr bekommen, sondern Asylleistungen. Nun gibt es einen ersten Entwurf der Regelung aus dem Ministerium. Der zeigt: Es ist fast ein Nullsummenspiel.« Das mit dem „fast“ wird sich auch noch entlarven als eine rechnerisch falsche Einordnung und kann gestrichen werden. Aber zurück zum Referentenentwurf:

Zuerst – das Gesetz ist ja zustimmungsbedürftig in der Länderkammer – muss man die Bundesländer einfangen. Das versucht man mit dieser Formulierung im Anfangsteil des Entwurfs:

»Begleitend zu diesem Gesetzgebungsverfahren vereinbaren die Bundesregierung und die Länder eine pauschalierte Kostenentlastung der den Ländern aufgrund dieses Gesetzes entstehenden zusätzlichen und zwingend notwendigen Kosten durch den Bund.«10

Beim „Bürgergeld“ soll es Einsparungen geben, aber die Ausgaben fallen ja nicht weg, sondern sie werden umgebucht. Nach den Berechnungen des Bundesarbeitsministeriums sieht das dann so aus:

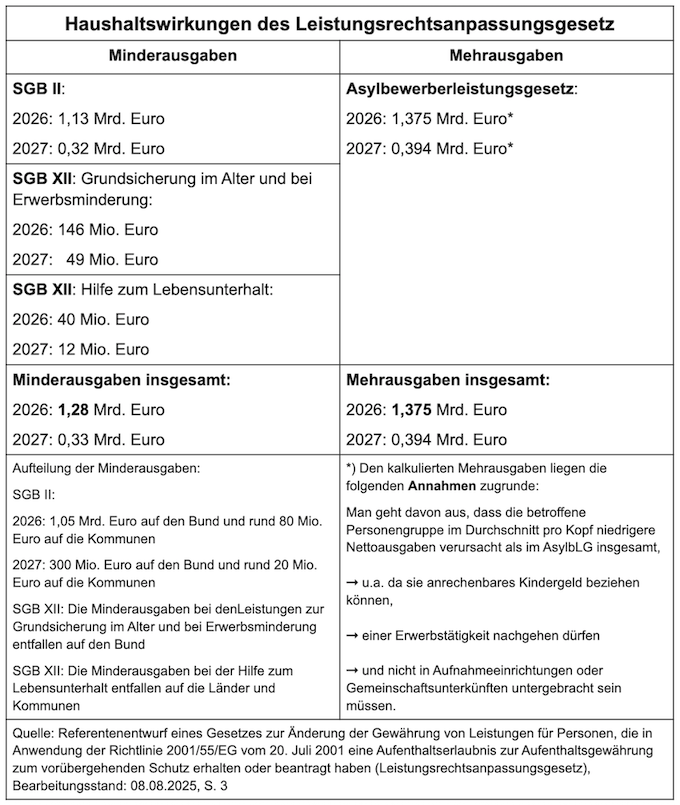

Für 2026 werden zwar für Bürgergeld, Grundsicherung und Hilfen zum Lebensunterhalt bei Bund, Ländern und Kommunen insgesamt rund 1,28 Milliarden Euro weniger Kosten angenommen. Die zusätzlichen Kosten für Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz werden jedoch mit 1,375 Milliarden Euro veranschlagt.

Man könnte es auch so formulieren: Wenn man sich das Ergebnis der Kalkulationen anschaut (die zudem unter teilweise sehr restriktiven Annahmen gemacht wurden, also es könnte noch schlechter werden auf der Seite des Asylberwerberleistungsgesetzes), dann werden wir hier wieder einmal hinter die Fichte geführt.

Mehrkosten entstehen vor allem Ländern und Kommunen, wo die hochgradig bürokratisierten Antragsleistungen im AsylbLG personell abwickeln müssen und die nicht mehr von Krankenversicherung getragenen Gesundheitsleistungen selbst übernehmen müssen.

Es ist fraglich, ob die geplante pauschalierte Kostenentlastung durch den Bund diese Kosten abdeckt.

Und das Theaterstück aus der Serie Verschiebebahnhöfe bekommt seine Vollendung, wenn man berücksichtigt, dass der Bund aufgrund der in Aussicht gestellten Kompensationszahlung an die Länder und Kommunen also eine „Milliarden-Entlastung“ beim Bürgergeld kommunizieren kann (sowie eine entsprechende Abnahme der Zahl der Bürgergeldempfänger), zugleich aber müssen die ja nicht wirklich wegfallenden Kosten an anderer Stelle im Bundeshaushalt gebucht werden. Linke Tasche, rechte Tasche.

Noch gar nicht monetarisiert sind die erheblichen Kollateralschäden, die der Rechtskreiswechsel bei und für die Betroffenen anrichten kann – und im bestehenden System der Erwerbsintegration, für die ja bislang die Jobcenter zuständig sind. Den vom Bürgergeld- zum Asylbewerberleistungsempfänger transformierten Ukrainern wird der Zugang zu den Jobcentern gekappt (sie sollen die Option haben, sich bei den Arbeitsagenturen beraten zu lassen)11, sie verlieren damit auch den Zugang zu möglichen Fördermaßnahmen und die Jobcenter, die im vergangenen Jahr (Stichwort „Job-Turbo“) allerlei Anstrengungen unternehmen mussten, um positiv daherkommende Zahlen für die politischen Verwerter zu produzieren, sollen ihre mittlerweile seit dem Frühjahr 2022 aufgebaute Expertise bei der – nicht einfachen – Arbeitsmarktintegration stilllegen. Weil andere „zuständig“ sein werden.

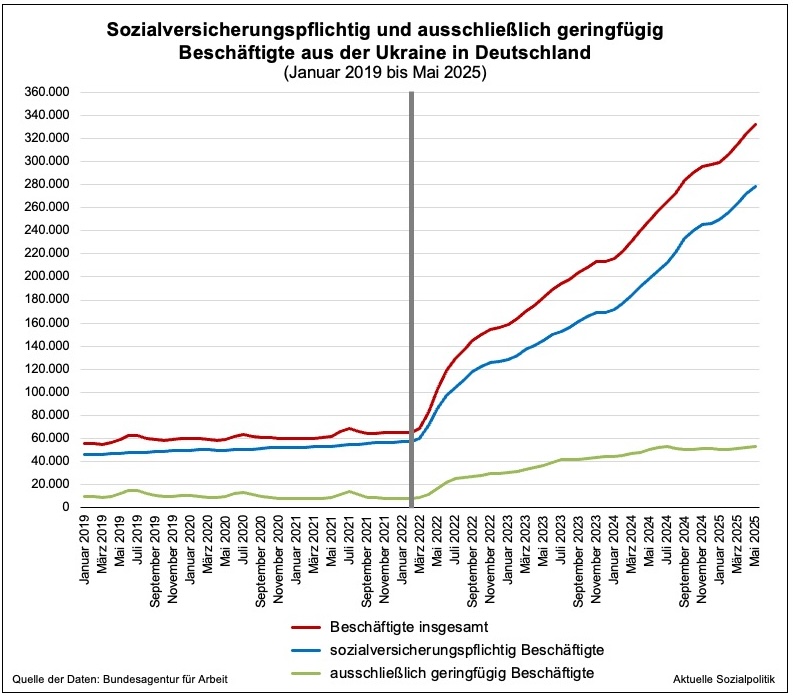

Zuweilen hilft der Blick auf die tatsächliche Entwicklung der Arbeitsmarktintegration der ukrainischen Flüchtlinge – und in diesem Bereich muss man gerade in Deutschland Zeit mitbringen (zum einen spielen die Sprachkenntnisse eine ganz zentrale Rolle), zum anderen muss man berücksichtigen, dass wir bekanntlich nicht in einer Zeit leben, in der unzählige Stellen auf der Straße liegen. Wenn man das alles in Rechnung stellt, dann zeigt die Entwicklung der Beschäftigten in eine gute Richtung.

Vor diesem Hintergrund kann man dieser Bewertung aus einer Stellungnahme zum Gesetzentwurf zustimmen:

»Unter dem Strich werden Ausgaben und Zuständigkeiten verlagert – aber nichts Produktives für die Unterstützung und eine gelingende Integration der ukrainischen Kriegsflüchtlinge oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt erreicht. Obendrauf kommen noch die schlechteren Voraussetzungen für eine Arbeitsmarktintegration. Welchen Sinn also sollte die Neuregelung haben?« (Pro Asyl 2025: 9 f.).

➔ Eine Antwortmöglichkeit kann man der Stellungnahme entnehmen: »Die geplante Absenkung der Leistungen soll offenkundig einmal mehr nur der Abschreckung dienen – ungeachtet davon, dass die betroffenen Menschen vor einem Krieg fliehen. Zu befürchten ist überdies eine „Türöffnerfunktion“: Die Vorbereitung der Ausweitung der Schlechterstellung auf alle ukrainischen Geflüchteten zu einem späteren Zeitpunkt – dann womöglich mit dem perfiden Argument einer Gleichbehandlung auf dem unteren Niveau.« (Pro Asyl 2025: 10).

Auch der Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR 2025) hat eine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf vorgelegt und geht darin neben vielen anderen Punkten auch ein auf die in diesem Beitrag bereits kritisch angesprochene Zuständigkeitsverlagerung von den Jobcentern zu den Kommunen: »Angesichts der gesunkenen Zuzugszahlen müssten nicht mehr die ‚masseerfahrenen‘ Jobcenter zuständig sein, sondern die kommunale Zuständigkeit für das AsylbLG könne wieder reaktiviert werden. Überzeugend ist dieses Argument aus der Sicht des SVR nicht, denn gerade wenn sich nun bestimmte Routinen etabliert haben und der quantitative Umfang der Neuzugänge nicht mehr erheblich ist, spricht eher wenig dafür, diese Routinen erneut zu ändern.« (SVR 2025: 3).12

Schlussendlich könnte man fragen: Sollte jetzt nicht aber ganz bestimmt alles einfacher, unbürokratischer und überhaupt schlanker werden? Man kann das vielleicht als ein weiteres Lehrbeispiel in die Materialsammlung für die zahlreichen Kommissionen geben, die sich auch Gedanken machen sollen, wie man genau so etwas in Zukunft vermeiden könnte, wie beispielsweise die „Kommission zur Sozialstaatsreform“ (KSR).

Und mit einem notwendigen Blick in die Glaskugel: Der eigentliche Elefant im Raum ist doch die Frage, die hoffentlich hypothetisch bleiben wird (was einen aber nicht verleiten darf, den Kopf in den Sand zu stecken): Was machen wir eigentlich, wenn es nicht zu dem erhofften Waffenstillstand oder gar Kriegsende in der Ukraine kommt? Wenn der Kriegsverlauf zugunsten der russischen Aggressoren kippen sollte? Wie würden wir und die anderen europäischen Staaten mit einer leider durchaus möglichen zweiten, erneut mehrere Millionen Menschen großen Fluchtwelle aus der Ukraine umgehen?

Literaturverzeichnis

Brücker, Herbert (2022): War in the Ukraine: Consequences for the Governance of Refugee Migration and Integration, in: CESifo Forum, No. 4/2022, pp. 41-48

Janda, Constanze (2023): Geflüchtete aus der Ukraine im System des Migrations(sozial)rechts – Legitime Differenzierung oder unzulässige Ungleichbehandlung?, in: Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik, Heft 1/2023, S. 8-16

PRO ASYL. Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge (2025): Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales eines Gesetzes vom 8.8.2025 zur Änderung der Gewährung von Leistungen für Personen, die in Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG vom 20. Juli 2001 eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz erhalten oder beantragt haben (Leistungsrechtsanpassungsgesetz), Frankfurt am Main, 18.08.2025

Sell, Stefan (2023): Geflüchtete aus der Ukraine auf dem deutschen Arbeitsmarkt, in: Soziale Sicherheit. Zeitschrift für Arbeit und Soziales, Heft 7/2023, S. 266-272

SVR (2025) Stellungnahme zum Referentenentwurf für ein Leistungsrechtsanpassungsgesetz, Berlin: Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR), 18.08.2025

Thränhardt, Dietrich (2023): Mit offenen Armen – die kooperative Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Europa. Eine Alternative zum Asylregime?, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, Februar 2023

Thränhardt, Dietrich (2024): Chancen besser nutzen. Die Arbeitsintegration der Schutzsuchenden aus der Ukraine, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2024

Fußnoten

- Unter den 1,3 Million Ukrainern befinden sich etwa 930.000 im erwerbsfähigen Alter, davon über drei Fünftel oder 568.000 weiblich. Interessant ist der Hinweis der Bundesagentur für Arbeit: Der Frauenanteil hat in den letzten Monaten stetig abgenommen, korrespondierend ist die Zahl der Männer stärker angestiegen. 284.000 der hier lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer sind Kinder im Alter bis 15 Jahre und 134.000 ukrainische Staatsangehörige im Alter von 65 Jahren und älter leben derzeit in Deutschland.

Im Zuwanderungsmonitor Juli 2025 des IAB werden für Juni 2025 insgesamt 1.348.644 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit ausgewiesen. Die Zahl der Beschäftigten wird mit 332.142 angeben, was einer Beschäftigungsquote von 34,9 Prozent entspricht. 696.348 Ukrainer befinden sich im SGB II-Leistungsbezug, die SGB II-Hilfequote wird mit 57,4 Prozent ausgewiesen. ↩︎ - Die Herausnahme der ukrainischen Kriegsflüchtlinge aus dem normalen Asylverfahren hat auch Kritik hervorgebracht: die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie offenbare „Doppelmoral“, „Hierarchien des Mitgefühls“ und rassistische Zuschreibungen, da die politischen Reaktionen auf große Fluchtbewegungen nach Herkunft und Religion der Geflüchteten differenzierten. ↩︎

- Constanze Janda hat die Aktivierung der Massenzustromrichtlinie im Fall der Ukraine-Flüchtlinge und vor dem Hintergrund der durchaus strittigen Frage, ob die RL 2001/55/EG bereits bei früheren Fluchtbewegungen, etwa aus Syrien, hätte zur Anwendung kommen sollen, so erläutert:: »Die Feststellung eines Massenzustroms erweist sich folglich weniger als rechtliche denn als (geo)politische Entscheidung. Bei dieser spielen neben der geografischen Nähe auch politische Beziehungen eine Rolle, wie sie im Verhältnis zwischen EU und Ukraine bereits durch das Assoziierungsabkommen aus dem Jahr 2014 begründet worden sind. Auch die Mobilitätserleichterungen durch die Visafreiheit sind von Bedeutung, führten sie doch bereits vor dem russischen Angriff zu vielfältigen verwandtschaftlichen und beruflichen Bindungen zwischen der Ukraine und in den Mitgliedstaaten der EU. Überdies hat der russische Angriff auf die Ukraine im Vergleich zu den Fluchtbewegungen der Jahre 2014 und 2015 in weitaus kürzerer Zeit viel mehr Menschen zur Flucht in die EU-Mitgliedstaaten veranlasst.« (Janda 2023: 15) ↩︎

- Art. 13 Abs. 1 und 2 der RL 2001/55/EG sehen lediglich vor, dass Personen, die vorübergehenden Schutzim Sinne der Richtlinie genießen, angemessen untergebracht werden oder gegebenenfalls Mittel für eine Unterkunft erhalten (Abs. 1) sowie die notwendige Hilfe in Form von Sozialleistungen und Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie im Hinblick auf die medizinische Versorgung erhalten, sofern sie nicht über ausreichende Mittel verfügen (Abs. 2). Die medizinische Versorgung muss zumindest eine Notversorgung und die unbedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten umfassen. Diese sozialrechtlichen Mindeststandards können über das Asylbewerberleistungsgesetz (mit seinem im Vergleich zum „normalen“ Grundsicherungssystem nach SGB II abgesenkten Leistungen) gewährleistet werden. ↩︎

- Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze vom 23.5.2022, BGBl. I, S. 760. ↩︎

- Thränhardt (2024: 36) verweist auf eine interessante Beobachtung aus dem vergangenen Jahr: »Für die Frage nach den Attraktionseffekten von Sozialhilfezahlungen sind die jüngeren Entwicklungen in Irland besonders aufschlussreich. Das Land hat seine hohen Sozialleistungen für ukrainische Neuzuwander:innen radikal gesenkt, weil es sich überlastet fühlte. Während Schutzsuchende bis zum 14. März 2024 pro Woche 232 Euro bekamen, sind es seitdem nur noch 38,80 Euro, und auch nur für 90 Tage … Irland stellt neue Schutzsuchende also weitgehend mit EU-Bürger:innen gleich und gewährt nur mehr eine Ersthilfe. Sieht man sich die Zuzugsentwicklung an, stellt man fest, dass die Zahl der Schutzsuchenden seither gleichwohl leicht zugenommen hat, im Gegensatz zur Entwicklung in der EU insgesamt, wo sie leicht gesunken ist. Das Beispiel macht deutlich, dass für Migrationsentscheidungen nicht einzelne Leistungsfaktoren zählen, sondern dass es vielfältige Gründe gibt – etwa Familienzusammenführung oder das Beispiel von Bekannten.« ↩︎

- Also das mit dem „Leistungsrechtanpassungsgesetz“ ist explizit die Kurzfassung des Paragrafenwerks. Offiziell heißt das Produkt „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Gewährung von Leistungen für Personen, die in Anwendung der Richtlinie 2001/55/EG vom 20. Juli 2001 eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz erhalten oder beantragt haben“. ↩︎

- Daraus ergibt sich ein gesetzgeberischer Änderungsbedarf im SGB V: »Bislang wurde der Begriff des „anderweitigen Anspruches auf Absicherung im Krankheitsfall“ im Fünften Buch einheitlich interpretiert und angewandt. Eine Entscheidung des Bundessozialgerichts (Urteil vom 10. März 2022, Az. B 1 KR 30/20 R) hat dieses einheitliche Verständnis nunmehr im Hinblick auf § 188 Absatz 4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) in Frage gestellt. Es bedarf daher einer entsprechenden gesetzlichen Änderung im SGB V.« Zu der angesprochenen Entscheidung des Bundessozialgerichts vgl. BSG, Urteil vom 10.03.2022, B 1 KR 30/20 R: „Krankenversicherung – kein Ausschluss der obligatorischen Anschlussversicherung bei Bezug von Grundleistungen nach dem AsylbLG.“ Im Leitsatz der Entscheidung heißt es: »Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründen keinen die obligatorische Anschlussversicherung ausschließenden anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall.« Daraus resultiert der im Entwurf eines Leistungsrechtsanpassungsgesetzes angesprochene Bedarf einer Änderung im SGB V, um genau das für den speziellen Personenkreis zu ermöglichen. Konkret geht es um eine Änderung im § 5 Absatz 8a Satz 2 SGB V. ↩︎

- Für die Liebhaber des Übergangs- und Verweisungsrechts, mit dem man jeden Prüfling scheitern lassen kann: Sofort muss man auch hier eine weitere Übergangsregelung schaffen: »Übergangsweise sind Personen, die unter die Stichtagsregelung fallen und denen bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes Leistungen nach dem SGB II unter Anwendung des § 74 Absatz 1 oder 2 SGB II in der bisherigen Fassung bewilligt wurden, für den Zeitraum der bereits bewilligten Leistungen nicht leistungsberechtigt nach dem AsylbLG.« ↩︎

- Die Experten in Finanzierungsgerangelfragen werden sich angesichts des nun zwingend einsetzenden Disputs über die genau Höhe des Kompensationsbetrags (die Länder wollen viel haben, der Bund will möglichst wenig zahlen) über die folgende Ergänzung im Entwurf nicht wundern: »Dabei wird berücksichtigt, dass die Länder sämtliche Möglichkeiten zur Reduzierung, wie beispielsweise eine konsequente und bundesweit einheitliche Vermögensprüfung und schnelle Arbeitsmarktintegration unterstützen und nachhalten. Daher ist davon auszugehen, dass die in der Gesetzesbegründung genannte Größenordnung nach Abzug der genannten Minderausgaben nicht erreicht wird. Bei Asylerstantragstellenden tritt diese Regelung an die Stelle der zwischen Bund und Ländern vereinbarten Pauschale für die Kosten für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Gleichwohl dient diese Größe als Orientierung für eine maximale Kostenerstattung unabhängig von der Asylantragstellung.« ↩︎

- Ukrainische Geflüchtete sollen künftig im Bereich der Arbeitsvermittlung von den Arbeitsagenturen unterstützt werden; Eingliederungsleistungen sind nach Auslaufen der vorgesehenen Übergangsregelungen nicht mehr vorgesehen. ↩︎

- Nach Auffassung des SVR spricht mehr dafür, »Gruppen, die eine spezifische Form von Schutzgewährung erhalten haben und ihren Aufenthalt in Deutschland darüber begründen, sozialrechtlich gleich zu behandeln, auch wenn der Verfahrensweg zur Schutzgewährung unterschiedlich ist. Referenzpunkt für die Frage eines adäquaten sozialrechtlichen Umgangs mit über § 24 AufenthG pauschal anerkannten Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine wäre also eine Person, die nach Durchlaufen eines individuellen Asylverfahrens in Deutschland als schutzbedürftig anerkannt ist. Systemkonformer als ein Rückfall in das AsylbLG wäre folglich die Aufrechterhaltung des Status Quo in Form einer Zuständigkeit der Jobcenter und eines Verbleibs im Rechtskreis der SGB.« ↩︎