Im Minutentakt kommen sie rein, die Meldungen über fehlende Pflegekräfte, über deren teilweise nur als schäbig zu bezeichnende Vergütung, über Missstände in Heimen (über die in der ambulanten und der häuslichen Pflege wird kaum bis gar nicht berichtet), über viele Pflegebedürftige, die keinen ambulanten Pflegedienst mehr finden können, der ihre minutengetaktete Versorgung zu übernehmen bereit ist. Und auch die vielen „unsichtbaren“ Pflege- und Haushaltshilfen aus osteuropäischen Länder stehen nicht (mehr) Schlange, um irgendwo in deutschen Familien monatelang die Stellung zu halten. Gleichzeitig wird der bisherige und derzeit die Geschäfte verwaltende Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) nicht müde, auf die vielfältigen pflegepolitischen Aktivitäten in der vergangenen Legislaturperiode hinzuweisen. In keiner Rede dürfen die Pflegestärkungsgesetze I bis III fehlen. Und der Hinweis, ab 2017 würde man doch 5 Milliarden Euro zusätzlich „in das System“ geben (die durch eine Erhöhung des Beitrags zur Pflegeversicherung um 0,2 Prozentpunkte finanziert wurde). Da werden viele Pflegekräfte sogleich einwenden, wo die denn geblieben sind, bei ihnen jedenfalls sei davon nichts angekommen. Aber es handelt sich nun keineswegs bei der genannten Summe um Fake News, nur muss man immer genau hinschauen, wo was ankommt (und wo eben nicht).

Die Abbildung verdeutlicht, wo ein Teil des Geldes gelandet ist – tatsächlich bei den Pflegebedürftigen, denn die Zahl der Leistungsbezieher hat allein vom Jahresende 2016 bis zur Jahresmitte 2017 um über 350.000 nur im Bereich der ambulanten Pflegeleistungen zugenommen. Die Leistungen wurden also ausgeweitet. Nur muss es jemanden geben, der die auch erbringt. Der sich um die alten und neuen Leistungsempfänger auch kümmern kann. Und noch nicht enthalten in den Zahlen sind die, die keinen gefunden haben. Und die vielleicht auch keinen mehr finden werden. Womit wir bei Thema Pflegekräfte angekommen sind.

Eigentlich sollte man nach allen Regeln der Ökonomie erwarten dürfen, dass die zunehmenden Knappheitsrelationen ihren Niederschlag gefunden haben beispielsweise in überdurchschnittlichen Lohnsteigerungen. Das aber – vgl. dazu die Analyse der Gehaltsdaten in dem Beitrag Die konstanten Lohnfragen: Entgelte von Vollzeit-Pflegekräften, die Schere zwischen Alten- und Krankenpflege, die Unterschiede zwischen hier und da. Und die Frage: Was tun? vom 18. Januar 2018 – ist nicht passiert.

Aber Hilfe ist unterwegs – zumindest auf der bekannten Ankündigungsebene. Die Sondierer, die sich nun auf die Zielgerade hin zu einem neuen Koalitionsvertrag begeben haben, signalisieren in dem Ergebnispapier der Sondierungsgespräche vom 12. Januar 2018 kraftvolles Tun:

»Wir wollen die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege sofort und spürbar verbessern. Es werden Sofortmaßnahmen für eine bessere Personalausstattung in der Altenpflege und im Krankenhausbereich ergriffen und dafür zusätzliche Stellen zielgerichtet gefördert … Wir wollen die Bezahlung in der Altenpflege nach Tarif stärken. Gemeinsam mit den Tarifpartnern wollen wir dafür sorgen, dass Tarifverträge in der Altenpflege flächendeckend zur Anwendung kommen.«

Erste Zweifel an der Umsetzbarkeit dieses hehren Anliegens wurden bereits in diesem Beitrag vorgetragen: Umrisse einer GroKo neu. Teil 3: Gesundheitspolitik und Pflege vom 15. Januar 2018. Und am 19. Januar 2018 wurde das in diesem Beitrag weiter vertieft: Der sich ausbreitende Mangel an Pflegekräften, die besondere Problematik eines doppelten Mangels in der Altenpflege und ein lösungsorientierter Blick auf die Arbeitsbedingungen.

Um es auf den Punkt zu bringen: Wieder einmal werden den Pflegekräften deutlich bessere Arbeitsbedingungen an die Wand gemalt, ohne dass die Verantwortlichen auch den Weg aufzeigen können, wie man in diese schöne neue Welt kommen kann. Entweder – so die in gewissen Grenzen „liebevolle“ Variante eines Erklärungsversuchs-, weil sie selbst das System nicht verstehen, in dem die Mittelflüsse ablaufen und in dem die Pflegeversicherung nicht die alleinige, aber eine wichtige Rolle spielt. Oder aber – leider nicht unplausibel -, weil sie genau wissen, dass eine wirkliche Umsetzung an den gegebenen Blockaden im bestehenden System scheitern wird, so dass man scheinheilig argumentieren kann, wir wollten, aber leider …

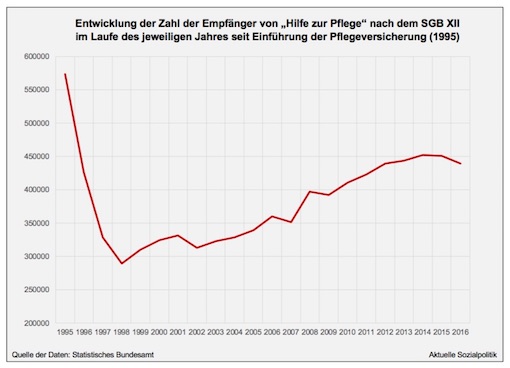

Und der Vollständigkeit halber sollte noch eine dritte, ebenfalls plausible Variante nicht unerwähnt bleiben: Vielleicht ist man auch froh, den Bürgern nicht reinen Wein einschenken zu müssen und ihnen in aller Deutlichkeit zu sagen: Es werden die Betroffenen selbst sein, von denen die Hauptlast der Mehrausgaben getragen werden muss und von ihren Angehörigen und wenn nichts mehr da ist von den Kommunen über die „Hilfe zur Pflege“ nach dem SGB XII. Denn dazu muss es – wenn man sich das System genauer anschaut – zwangsläufig kommen, es sei denn, man geht an fundamentale Stellschrauben ran, wofür sich aber in den bisherigen Sondierungsergebnissen keinerlei substanziellen Hinweise finden lassen. Insofern hätten wir es hier – aus der Bundesperspektive – mit einem doppelten Geschäft zu Lasten Dritter zu tun, zuungunsten der Pflegebedürftigen mit ihren Angehörigen und den Kommunen.

Und dass es derzeit und absehbar in die Richtung geht, die in der dritten Variante angesprochen wurde, kann man sich anhand von aktuellen Medienberichten über Entwicklungen bei den Heimkosten und ihrer Verteilung klar vor Augen führen. Man muss nur genau hinschauen und das, von dem berichtet wird, mit der Funktionslogik der sich aus mehreren Quellen speisenden Finanzierung der Pflegekosten zusammenführen.

»Wer soll das bezahlen? Diese Frage stellte sich dieser Tage Christine Meier (Name geändert). Die Kosten für das Pflegeheim, in dem ihre Mutter lebt, könnten sich bald um etwa 350 Euro erhöhen. So jedenfalls hat es der Betreiber in einem Schreiben angekündigt. Der Eigenanteil, der für die pflegebedürftige Dame mit dem Pflegegrad 3 jeden Monat fällig wird, liege jetzt schon bei etwa 1.500 Euro. Kommt die Erhöhung wie angekündigt, dann werde an der 2.000er-Marke gekratzt.« So beginnt beispielsweise dieser Artikel: Steigende Pflegekosten: Bis zu 2.000 Euro im Monat für die Betreuung der Mutter? Und weiter heißt es dort: »Preissteigerungen werden nun auf die Bewohner umgelegt … Alle Verträge der Pflegeheime mit den Kostenträgern … sind zum 31. Dezember 2017 ausgelaufen. Die Pflegeheime haben nun die Möglichkeit, Preise neu zu verhandeln.«

Man muss sich an dieser Stelle vielleicht einmal kurz verdeutlichen, was hier von wem verhandelt wird. Die Pflegekassen und die Träger der Sozialhilfe verhandeln mit den Pflegeheimbetreibern über die sogenannten Pflegesätze (§ 84 SGB XI sowie § 85 zum Verfahren). Und das für jedes zugelassene Pflegeheim einzeln. Die Pflegesätze sind die Entgelte für die Pflegeleistungen und für die Betreuung. Von den vereinbarten Pflegesätze abgeleitet werden für die Pflegegrade 2 bis 5 „einrichtungseinheitliche Eigenanteile“ für die Bewohner des Heims, das wird gleich noch eine wichtige Rolle spielen. Separat von den Pflegesätzen werden dann für jedes Heim die Entgelte für Unterkunft und Verpflegung festgelegt, die von den Bewohnern alleine zu tragen sind (§ 87 SGB XI). Und wir sind noch nicht durch, ein weiterer Posten fehlt abschließend für die Bestimmung des Gesamtheimentgelts, aber dieser Posten ist nicht Gegenstand der Pflegesatzverhandlungen: die gesondert berechenbaren Investitionskosten, die ebenfalls ausschließlich auf die Heimbewohner umgelegt werden. Es handelt sich um Ausgaben eines Heimbetreibers für Anschaffungen von längerfristigen Gütern, z. B. das Gebäude oder die Ausstattung. Hierzu gehören Kosten für Gebäudemieten, Finanzierungskosten, Leasingaufwendungen, Abschreibungen und Instandhaltungskosten (vgl. genauer diesen Beitrag: Investitionskosten in Heimen sowie der Beitrag Entwicklung der Investionskosten von Pflegeheimen von Sebastian Meißner).

Für die betroffenen Heimbewohner ist natürlich entscheidend, wie viel sie selbst zahlen müssen für die Heimunterbringung. Und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt angekommen, der solche Meldungen verständlicher werden lässt: Pflegebedürftige: Kosten für Heimplätze steigen, berichtet beispielsweise das ARD-Politikmagazin „Fakt“:

»Klaus-Dieter Jordan ist schockiert. Das Pflegeheim, in dem sein 92-jähriger Vater untergebracht ist, hat eine Kostenerhöhung von 550 Euro angekündigt – monatlich. Eigentlich waren beide mit dem Heim des Deutschen Roten Kreuzes in Oschersleben bislang zufrieden. Doch „es ist eine unheimliche Summe, die da plötzlich abgefordert wird“, sagt Jordan.

Die Jordans sind kein Einzelfall. Alle Heimbewohner dieser Unterkunft müssen mit einer deutlichen Steigerung rechnen. Besonders hart ist es für Ingetraud Wolf und Helmut Lüdecke. Die Renten ihrer Ehepartner, die im Heim untergebracht sind, reichen für die Heimkosten nicht aus.

Mit beiden Renten kommt das Ehepaar Lüdecke auf knapp 2.600 Euro. Eine Erhöhung der Heimkosten von bisher knapp 1.362 auf rund 1.916 Euro monatlich, wäre für ihn der finanzielle Ruin … Die Pflegemittel und weitere Kosten seien in den knapp 2.000 Euro noch nicht drin.«

Was passiert hier? Man muss sich vor Augen führen, wer was (nicht) bezahlt. Die Pflegeheimbewohner zahlen wie bereits beschrieben alleine die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie die Investitionskosten. Und sie müssen einen einrichtungseinheitlicher Eigenanteil“ zahlen, der sich aus dem konkreten Pflegesatz ableitet, den man mit dem Pflegeheim vereinbart hat. Denn – und das ist der hier besonders relevante Punkt: Die Pflegeversicherung handelt zwar mit den Heimbetreibern die ihnen jeweils konkret zugestandenen Pflegesätze aus, aber das, was die Pflegekassen den betroffenen Pflegebedürftigen für die stationäre Pflege finanzieren, das ist ein Pauschalbetrag.

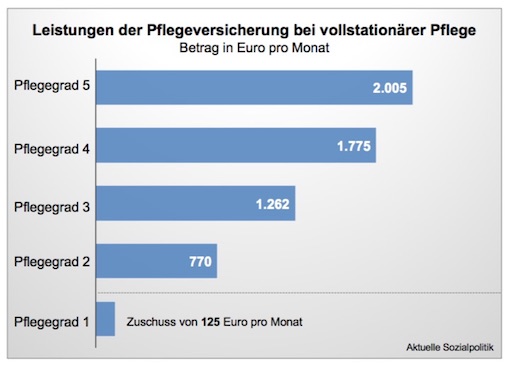

Egal, welchen Pflegesatz die Kostenträgerseite mit dem Leistungserbringer, also dem Pflegeheimbetreiber, konkret ausgehandelt hat, bleibt der Kostenbeteilungsbetrag der Pflegekasse in Abhängigkeit von dem Pflegegrad des Bewohners immer gleich, also anders formuliert: Das, was die Pflegekasse für einen Bewohner mit Pflegegrad 3 zahlt, steigt nicht deshalb an, weil man sich auf einen höheren Pflegesatz für die Einrichtung verständigt hat, da deren Kosten gestiegen sind. Daraus resultiert im gegebenen System natürlich die logische Konsequenz, dass der Unterschiedsbetrag durch einen höheren vereinbarten Pflegesatz vollständig von den Pflegebedürftigen zu finanzieren sind. Und die in der Abbildung dargestellten festen Leistungsbeträge für vollstationäre Pflege seitens der Pflegeversicherung werden auch nicht etwa jährlich dynamisiert. Wir sind nicht nur mit einer – wenn überhaupt – nachlaufenden Dynamisierung konfrontiert und die ist auch noch im Regelfall gedeckelt mit Bezug auf die Entwicklung einer Größe, die nichts mit der realen Kostenentwicklung zu tun hat bzw. von dieser erheblich abweichen kann. Das kann man dem § 30 SGB XI („Dynamisierung“) entnehmen. Der Absatz 1 geht so:

»Die Bundesregierung prüft alle drei Jahre, erneut im Jahre 2020, Notwendigkeit und Höhe einer Anpassung der Leistungen der Pflegeversicherung. Als ein Orientierungswert für die Anpassungsnotwendigkeit dient die kumulierte Preisentwicklung in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren; dabei ist sicherzustellen, dass der Anstieg der Leistungsbeträge nicht höher ausfällt als die Bruttolohnentwicklung im gleichen Zeitraum.«

Das bedeutet ganz praktisch: Im Bereich der Leistungen für Pflege und Betreuung machen die Personalkosten mehr als 70 Prozent aus. Wenn nun die die Personalkosten steigen, beispielsweise durch eine Tariferhöhung, dann müssen die steigenden Kosten im bestehenden System erst einmal vollständig von den Pflegebedürftigen getragen werden, es muss also der „einrichtungseinheitliche Eigenanteil“ (EEE) entsprechend erhöht werden.

In dem bereits zitierten MDR-Beitrag Pflegebedürftige: Kosten für Heimplätze steigen wird diese „Erklärung“ für die angekündigten teilweise massiven Erhöhungen der Eigenanteile der Pflegebedürftigen in den Heimen geliefert: »Im Fokus steht nun das Pflegestärkungsgesetz III (PSG III). Dieses sieht vor, Lohnsteigerungen in Pflegeheimen bis auf Tarifniveau anzuerkennen. Damit Pflegeeinrichtungen ihr Personal halten können, müssen die Gehälter steigen. Nur bezahlen soll das nun offenbar allein der Heimbewohner. „Die Arbeitssituation und auch die Gehaltssituation für die Pflegekräfte sollte durch das PSG III verbessert werden“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel. „Deshalb haben wir gesagt, dass das Zahlen von Tariflohn nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden darf.“« Das nun ist – einschließlich der Ausführungen des immerhin pflegepolitischen Sprechers der Unionsfraktion – so nicht richtig: Es wird der Eindruck erweckt, dass mit dem PSG III erstmals eine Anerkennungsmöglichkeit von Tariflohnsteigerungen bei den Pflegesatzverhandlungen eröffnet wurde. Dem ist überhaupt nicht so, wie der pflegepolitische Sprecher einer der GroKo-Parteien mindestens wissen müsste: Schon vor einigen Jahren hatte der Gesetzgeber in das SGB XI im § 84 Abs. 2 diese Formulierung aufgenommen, die bis zum 1.1.2017 galt: „Die Bezahlung tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden.“

Seit 2017 lautet die entsprechende Formulierung nun so: „Die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen sowie entsprechender Vergütungen nach kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen kann dabei nicht als unwirtschaftlich abgelehnt werden.“ Eine kleine Änderung mit diskussionswürdigen Folgen: Nach der alten Fassung durfte man den Heimbetreibern, die ihre Leute nach Tarif bezahlen, aus damit verbundenen höheren Kosten gegenüber den schlechter bezahlenden Heimen keinen Strick drehen, in dem – was in der Vergangenheit passierte und durch die gesetzgeberische Klarstellung beseitigt wurde (vgl. dazu bereits vor Jahren die ausführliche Behandlung in Sell, S. (2009): Das Kreuz mit der Pflege. Konfessionelle Träger von Pflegeheimen als Getriebene und Treiber in Zeiten einer fortschreitenden Ökonomisierung des Pflegesektors) – höhere Personalkosten durch den Vergleich mit billigeren Heimen nicht mehr als „unwirtschaftlich“ ausgeschlossen werden. Das ist schon lange beseitigt – mit der letzten Änderung wird „lediglich“ die geforderte Bezahlung nach einem Tarifvertrag ersetzt durch eine Bezahlung „bis zur Höhe tarifvertraglich vereinbarter Vergütungen“. Damit wollte und hat man diese Regelung explizit auch für die nicht-tarifgebundenen Heimbetreiber geöffnet (und sie zugleich davon entbunden, sich an einen Tarifvertrag überhaupt halten zu müssen, was man sehr kritisch sehen kann). Wenn die nun etwas mehr bezahlen (aber immer noch weniger als die tarifgebunden), dann müssen die damit verbundenen höheren Kosten nun auch bei den Pflegesatzverhandlungen anerkannt werden. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr hat man hier geändert. Ansonsten ist das nichts Neues.

Und wieder müssen wir zum eigentlichen Problem zurück: Die Rechnung zahlen die betroffenen Pflegebedürftigen. Und zwar die ganze Rechnung. Das liegt aber an dem Grundcharakter der Pflegeversicherung. Die wird ja oft als Teilkaskoversicherung bezeichnet, was so nicht richtig ist. Denn bei einer „echten“ Teilkaskoversicherung reicht man die Rechnung über einen Schaden bei der Versicherung ein und die begleicht die dann – abzüglich eines vorher vereinbarten festen Eigenanteils, den der Versicherte aus eigener Tasche zu zahlen hat. Die Pflegeversicherung funktioniert wie eine Teilleistungsversicherung, sie zahlt einen für die Versicherung festgelegten Betrag als Anteil an der Rechnungsbegleitung aus, der sich auch dann nicht ändert, wenn die Rechnung im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen ist. Die Richtung der Beteiligung mit einer festen Summe ist hier also genau umgekehrt wie das, was wir bei der echten Teilkasko haben.

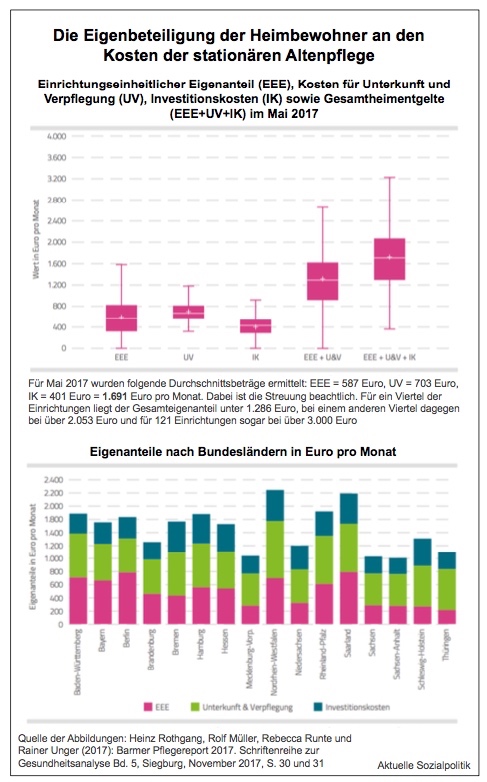

Wie hoch mittlerweile schon die Eigenanteile für die Betroffenen in den Pflegeheimen sind, darüber können wir aktuelle Daten dem Pflegereport 2017 der BARMER-Krankenkasse entnehmen. Die Gruppe um Rothgang hat sich das dort einmal genauer und umfassend angeschaut, was man auf den Seiten 27-51 (Heimkosten und Eigenanteile bei stationärer Pflege im Jahr 2017) im Original nachlesen kann:

➔ Heinz Rothgang, Rolf Müller, Rebecca Runte und Rainer Unger (2017): Barmer Pflegereport 2017. Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse Bd. 5, Siegburg, November 2017

Mit Blick auf die Bundeseben kommen die Verfasser zu diesem Befund: »Für die Heimbewohner von besonderer Bedeutung ist der von ihnen insgesamt zu zahlende Betrag, der sich als Summe aus einrichtungseinheitlichem Eigenanteil, Entgelten für die Unterkunft und Verpflegung sowie den gesondert in Rechnung gestellten Investitionskosten ergibt. Dieser Gesamteigenanteil liegt im Durchschnitt bei monatlich 1.691 Euro. Dabei ist die Streuung beachtlich. Für ein Viertel der Einrichtungen liegt der Gesamteigenanteil unter 1.286 Euro, bei einem anderen Viertel dagegen bei über 2.053 Euro und für 121 Einrichtungen sogar bei über 3.000 Euro.« Vor allem der Aspekt der ausgeprägten Streuung zwischen den Werten je nach Pflegeheim wird auch in den Abbildungen erkennbar, die dem Pflegereport 2017 entnommen wurden.

Und nach allem, was in diesem Beitrag schon ausgeführt wurde, ist jetzt klar, welche Antwort wir aus Berlin erwarten müssen auf eine Doppel-Frage, die von den Großkoalitionären in spe selbst aufgerufen wurde. Nochmals zur Erinnerung:

»Wir wollen die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung in der Alten- und Krankenpflege sofort und spürbar verbessern. Es werden Sofortmaßnahmen für eine bessere Personalausstattung in der Altenpflege und im Krankenhausbereich ergriffen und dafür zusätzliche Stellen zielgerichtet gefördert … Wir wollen die Bezahlung in der Altenpflege nach Tarif stärken. Gemeinsam mit den Tarifpartnern wollen wir dafür sorgen, dass Tarifverträge in der Altenpflege flächendeckend zur Anwendung kommen.«

Die Doppel-Frage lautet: Wie wollt ihr dafür sorgen, dass mehr Personal auch wirklich in den Heimen, am Bett ankommt und zum anderen, wie wollt ihr sicherstellen, dass die Pflegekräfte auch wirklich die höhere Vergütung bekommen, dass diese bei ihnen ankommt?

Das und die eigentlich erforderlichen, überaus unangenehmen Antworten für die Bundesebene wurden bereits am 19. Januar 2018 in diesem Beitrag serviert: Der sich ausbreitende Mangel an Pflegekräften, die besondere Problematik eines doppelten Mangels in der Altenpflege und ein lösungsorientierter Blick auf die Arbeitsbedingungen. Die absolute Kurzfassung des Handlungsbedarfs geht so: Wir brauchen klare gesetzliche Vorgaben den Personalschlüssel in den Pflegeheimen betreffend und wir brauchen einen allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag für die Altenpflege.

Aber selbst wenn man diese massiven Interventionen vornehmen würde (dafür spricht derzeit leider gar nichts, die Frage der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen meidet man in Berlin wie der Teufel das Weihwasser aus Angst vor dem notwendigen Konflikt mit der Arbeitgeberseite), muss man die Frage beantworten, die in diesem Beitrag entwickelt worden ist: Sollen wirklich die Pflegebedürftigen (und ihre Angehörigen und in Fällen der Bedürftigkeit auch die Kommunen mit der steuerfinanzierten „Hilfe zur Pflege“ nach dem SGB XII) die Kostensteigerungen alleine tragen müssen? Genau das sieht das bestehende System nämlich wie dargestellt vor. Das ist eine Folge des Systems einer Teilleistungsversicherung mit festen und dann auch noch nachlaufend und budgetiert dynamisierten Festbeträgen aus der Pflegeversicherung.

Die hier notwendigerweise sich ergebende Antwort ist offensichtlich, nur wird sie bislang von den Sondierern und nun Koalitionsverhandlern (noch?) nicht aufgerufen worden: Wenn wir nicht das ganze System an sich in Frage stellen wollen, dann brauchen wir im System einen Umbau der Pflegeversicherung. Eine Möglichkeit wäre hier der Umbau hin zu einer echten Pflegeteilkaskoversicherung. Die Pflegekasse übernimmt alle notwendigen pflegebedingten Kosten und berechnet den Versicherten einen fixen, gesetzlich festzulegenden Eigenanteil, also eine Umkehrung des bestehenden Systems. Tariferhöhungen, bessere Personalschlüssel oder mehr palliative Betreuung bezahlen nicht mehr die Pflegebedürftigen, sondern werden von der Solidargemeinschaft getragen.

Es ist klar, dass auch an dieser Stelle die GroKo-Verhandler in Berlin am liebsten auf Tauchstation gegen möchten, denn ein solcher Umbau würde natürlich bedeuten, dass die Ausgaben der beitragsfinanzierten Pflegeversicherung teilweise erheblich ansteigen müssten, denn der Anteil der Pflegekassen an den zu finanzierenden Kosten würde ja deutlich steigen. Es sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt, dass man finanztechnisch hier durchaus über eine Steuerfinanzierung der Mehrausgaben diskutieren könnte und müsste, wenn es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, wofür ja nun gerade bei der Altenpflege einiges spricht.

Wenn man an dieser Stelle in Berlin nicht bereit ist zu springen und energisch und schnell den notwendigen Umbau anzugehen, dann werden die Pflegebedürftigen in den Heimen auf einer richtig hohen Rechnung sitzen bleiben. Und wir bewegen uns hier ja nicht auf einer Insel. Das wird dazu führen, dass zum einen die Sozialhilfeausgaben der Kommunen weiter ansteigen werden, vor allem aber wird es den sowieso schon erkennbaren Druck verstärken, die Menschen so lange wie möglich zu Hause zu behalten oder versorgen zu lassen und den Heimeintritt hinauszuzögern, auch, weil die Betroffenen nicht nur ihr Einkommen, sondern auch ihre Vermögen verwerten müssen, wenn sie die Rechnung aus ihrer Rente nicht bezahlen können. Das wird dann aber den Personalbedarf in der ambulanten Pflege zusätzlich ansteigen lassen, der heute schon immer öfter nicht zu decken ist. Gleichzeitig werden sich die Arbeitsbedingungen in den Pflegeheimen noch weiter in die Richtung, die wir bereits seit Jahren beobachten müssen, verschieben: Immer ältere, immer schwerer pflegebedürftige und viele demenziell erkrankte Menschen kommen ins Heim, die oft nur noch kurz verbleiben und dann „ersetzt“ werden müssen. Immer öfter fehlt auch den Beschäftigten in den Heimen die Gruppe der weniger pflegeintensiven Fälle, mit denen man auch noch ein Wort wechseln kann. Man sollte diese Konzentrationsprozesse hinsichtlich der negativen Wirkungen auf das Personal nicht unterschätzen. Die Dinge hängen eben miteinander zusammen und sie müssen zusammen bearbeitet werden.

Wir warten auf Antwort aus Berlin. Wir warten.