Themen wie psychische Erkrankungen oder die Situation in den Psychiatrien werden gerne umgangen. Wenn, dann tauchen sie punktuell mal auf in den Medien, vor allem, wenn sie Skandalisierungspotenziale haben. Auf der anderen Seite entlastet das psychiatrische Versorgungssystem, ambulant und stationär, die Gesellschaft in vielfältiger Hinsicht. Es ermöglicht den anderen, „unbehelligt“ leben zu können und gerade diese Erwartung wird dann auch seitens der Politik und der Gesellschaft insgesamt an die Einrichtungen und Dienste und damit an die Fachkräfte herangetragen, zuweilen werden sie auf diese Funktionalität reduziert.

Aber die Arbeit dieser Fachkräfte ist überaus schwierig und verlangt einen ganz besonderen Einsatz. Und sie können nur gewinnen, wenn es zusätzliche Angebote von Menschen gibt, die eine ganz besondere Qualifikation besitzen. Von Menschen, die zwischen den Fachkräften und den Patienten stehen (können). An dieser Stelle kommen die „Genesungsbegleiter“ auf die Tagesordnung.

Was muss man sich darunter vorstellen? Menschen, die psychische Krisen erfahren und durchlebt haben, helfen akut Betroffenen als Genesungsbegleiter in alltäglichen Fragen weiter. Rund 1.000 ehemalige Patienten haben inzwischen eine entsprechende Ausbildung im deutschsprachigen Raum absolviert, berichtet Susanne Werner in ihrem Artikel Ex-Patienten helfen in der Psychiatrie. Darin illustriert sie das an einem Beispiel:

»Die junge Frau hatte plötzlich schreckliche Wahnvorstellungen und schien in ihrer eigenen Welt gefangen. Anna B. ängstigte das nicht. Sie blieb einfach bei der Patientin, die immer wieder davon erzählte, dass sie verfolgt werde. „Während der akuten Psychose habe ich vor allem zugehört und erst mal alles angenommen, was sie gesagt hat“, erzählt sie. Dass sich Anna B. von dem verwirrten Reden der Patientin nicht abschrecken ließ, hat einen Grund: Sie hat selbst auch schon unter einer akuten Psychose gelitten und weiß, wie sehr einen die eigenen Ängste einnehmen können. 2009 verbrachte die damals freiberuflich tätige Künstlerin mehrere Monate in einer Psychiatrie. Heute arbeitet Anna B. dort als „Genesungsbegleiterin“.«

Das hört sich nach einem sinnvollen Ansatz an. »Die Idee, ehemalige Psychiatrie-Patienten zu Experten in eigner Sache zu machen, geht auf eine vor Jahren gestartete Initiative zurück. Damals haben Fachkräfte, Wissenschaftler und Betroffene im Rahmen eines europäischen Forschungsprojektes die einjährige „EX-IN“-Ausbildung entwickelt. Die Abkürzung steht für das englische „Experienced-Involvement“ und bedeutet „Einbeziehung Psychiatrie-Erfahrener“. Ziel war es, Menschen, die selbst schwere psychische Krisen überwunden hatten, zu qualifizieren, damit sie den Akut-Betroffenen später als Vorbilder und zugleich als Ansprechpartner weiterhelfen können.«

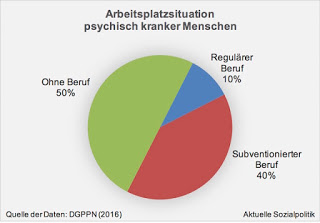

Die ersten Kurse wurden 2005 angeboten. Die Ausbildung zum Genesungsbegleiter hat schon mal per se einen kontrafaktischen Effekt: „Der Bewerber muss selbst eine sehr tief gehende psychische Krise erlebt haben, um sich überhaupt für die Qualifizierung bewerben zu können. Damit wird das, was ehemalige Psychiatrie-Patienten oft in der Arbeitswelt erleben, regelrecht auf den Kopf gestellt“, wird Gyöngyvér Sielaff, Pädagogin und Psychologin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) zitiert.

Insgesamt umfasst die Qualifizierung zum Genesungsbegleiter zwölf Module mit rund 300 Unterrichtsstunden sowie zwei Praktika in psychiatrischen Einrichtungen. Mittlerweile können sich krisenerfahrene Menschen an 32 Standorten im deutschsprachigen Raum zum Genesungsbegleiter ausbilden lassen. Rund 1.000 Absolventen gibt es mittlerweile, so der Verein EX-IN Deutschland. Und die Anschlussperspektiven? Beispiel Hamburg: Etwa jeder Zweite der rund 220 Absolventen in Hamburg arbeitet inzwischen in der ambulanten oder stationären psychiatrischen Versorgung. Am UKE in Hamburg gebe es inzwischen sieben feste Stellen für Genesungsbegleiter.

Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité Berlin Mitte und neu gewählter Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN), begrüßt den Ansatz in einem Interview unter der Überschrift „Auf Augenhöhe mit den Professionellen“: Mit den Genesungsbegleitern erhalten die Patienten, die sich mit den professionellen Helfern schwertun, einen alternativen Ansprechpartner. Genesungsbegleiter übernehmen eine Brückenfunktion auf der Station, die für alle Seiten gewinnbringend ist. Auf den Stationen arbeiten die Genesungsbegleiter auf Augenhöhe mit den professionellen Kräften zusammen. Deren Perspektive rückt damit näher an die Professionellen heran und wird eher verstanden.

Und wie werden die Genesungsbegleiter finanziert? Es sind meistens Gelder aus Sonderverträgen mit den Krankenkassen, in die auch die ambulante Versorgung eingeschlossen ist. Zum Teil kommen die Mittel aus Modellprojekten. Sinnvoll wäre eine Finanzierung in der Regelversorgung.