Schon Sokrates soll das hier geklagt haben:

„Die Jugend liebt heute den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt mehr vor älteren Leuten und diskutiert, wo sie arbeiten sollte. Die Jugend steht nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widerspricht den Eltern und tyrannisiert die Lehrer.“

Es muss – um den wissenschaftlichen Zitationsansprüchen genügen zu können – an dieser Stelle aber darauf hingewiesen werden, dass es wohl keinen Beleg dafür gibt, dass Sokrates das wirklich so gesagt hat, eine Nachweis-Quelle in den Schriften von Platon, aber auch von Aristophanes oder Plutarch, die von Sokrates und seinen geistigen Ergüssen berichten, findet man nicht. Aber gesagt haben könnte der alte Grieche das schon – in Platons „Staat“ ist beispielsweise dieses Zitat von Sokrates überliefert: „Der Lehrer fürchtet und hätschelt seine Schüler, die Schüler fahren den Lehrern über die Nase und so auch ihren Erziehern“ (zitiert nach Christoph Schlösser: Stimmt’s? Verlotterte Jugend). Klingt wie der Beschwerdebrief einer heutigen Grundschullehrerin an die Eltern der ihr anvertrauten Kinder.

Neben der Schüler-Schelte kennen wir auch die Kritik an den Azubis, meistens fokussiert um den Terminus „mangelnde Ausbildungsfähigkeit“ der jungen Leute. Die es sicher gibt, man könnte mehrtägige Veranstaltungen füllen mit anekdotischer Evidenz über unmögliche Exemplare aus Sicht der Erwachsenen. Und nun wurde diese Stoßrichtung scheinbar erneut bedient mit den Ergebnissen einer Befragungsstudie, die von der Unternehmensberatung McKinsey durchgeführt wurde. Spiegel Online textete dazu unter einer sehr verkürzten Rubrik Studie zur Arbeitsmoral: „Jeder vierte Chef klagt über Berufsanfänger„. Schauen wir genauer hin.

»Junge Berufsanfänger sind lustlos und gehen Probleme nicht systematisch an: Laut einer Studie sind 26 Prozent der deutschen Arbeitgeber mit dem Nachwuchs unzufrieden … Mängel sehen die Befragten demnach vor allem bei der Arbeitsmoral oder den Fähigkeiten zur systematischen Problemlösung. Und sie ziehen daraus schwerwiegende Konsequenzen: Knapp ein Drittel (32 Prozent) der Arbeitgeber gibt an, Lehrstellen lieber unbesetzt zu lassen, als die jungen Leute einzustellen, die sich bei ihnen beworben haben. Und das, obwohl vor allem kleine und mittelständische Unternehmen Probleme haben, überhaupt Interessenten für ihre Ausbildungsplätze zu finden«, so die Zusammenfassung in dem Spiegel Online-Artikel. Grundlage dieser Ausführungen ist eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey, in der neben Deutschland die Situation in sieben weiteren europäischen Ländern untersucht worden ist: Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Portugal, Schweden und Spanien:

Mona Mourshed, Jigar Patel, Katrin Suder: Education to Employment: Getting Europe’s Youth into Work, 2014

Mc Kinsey gibt aber nicht nur die Position der Arbeitgeber wieder: »Unzufriedenheit hat sich auch bei den Azubis breit gemacht: Nur jeder Dritte würde sich noch einmal für die von ihm gewählte Ausbildung entscheiden.«

Und die Positionierung der Studie findet man dann in diesen Zitaten: „Jugendarbeitslosigkeit ist nicht nur ein Nachfrageproblem oder konjunkturbedingt, sondern auch ein Angebotsproblem“. „Die Bildungssysteme in ganz Europa – auch das deutsche – bereiten jungen Menschen nicht ausreichend auf den Arbeitsmarkt vor“ (McKinsey-Studie benennt Schwächen im deutschen Ausbildungssystem).

Das Jugendarbeitslosigkeit nicht nur ein Nachfrageproblem ist, sondern auch eines der Angebotsseite, ist so trivial, dass es fast schon weh tut. Gerade der so genannte „Ausbildungsmarkt“ wird hinsichtlich der beobachtbaren Problemen von beiden Seiten stark beeinflusst – und so falsch wie die Behauptung mancher Arbeitgeberfunktionäre ist, es liegt nur an der mangelhaften „Ausbildungsreife“ der Jugendlichen, wenn die keinen Ausbildungsplatz finden, genau so falsch sind die beharrlich jede Verursachung von Ausbildungs- und Jugendarbeitslosigkeit durch in der Person liegende Faktoren auf der Angebotsseite negierenden (scheinbar) „linken“ Positionen, bei denen immer „das“ System schuld sein muss. Jeder, der mit Jugendlichen in dieser sensiblen Phase beim Übergang von der Schule und Beruf wie auch mit den Arbeitgebern hat Erfahrungen sammeln dürfen, der weiß, dass die Wahrheit in der Mitte liegt und wir mit zahlreichen und sehr heterogenen Passungsproblemen konfrontiert sind, die man breit aufgestellt angehen müsste, wenn man es denn eine Verbesserung erreichen will.

Kommen wir zu der zweiten Problemdiagnose der McKinsey-Leute, dass die jungen Leute nur schlecht vorbereitet werden auf den Arbeitsmarkt. In der Zusammenfassung erfahren wir:

„Unser aktuelles System der Berufsinformation und -beratung garantiert nicht, dass junge Menschen die Ausbildung wählen, die tatsächlich die beste für sie ist“, erläutert McKinsey-Beraterin Solveigh Hieronimus die Umfrageergebnisse für Deutschland. Zwei Drittel (64%) aller jungen Menschen gaben an, sich falsch oder nur unzureichend informiert zu fühlen, was ihre spätere Berufswahl betrifft.

Dies scheint komplementär zu sein zu den Befunden, die vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) über das Ausbildungssystem in Deutschland verbreitet wird. Jährlich veröffentlicht der DIHK hierzu Befragungsergebnisse, die aktuellste Fassung ist die hier:

DIHK: Ausbildung 2013. Ergebnisse einer DIHK-Online-Unternehmensbefragung, Berlin, April 2013

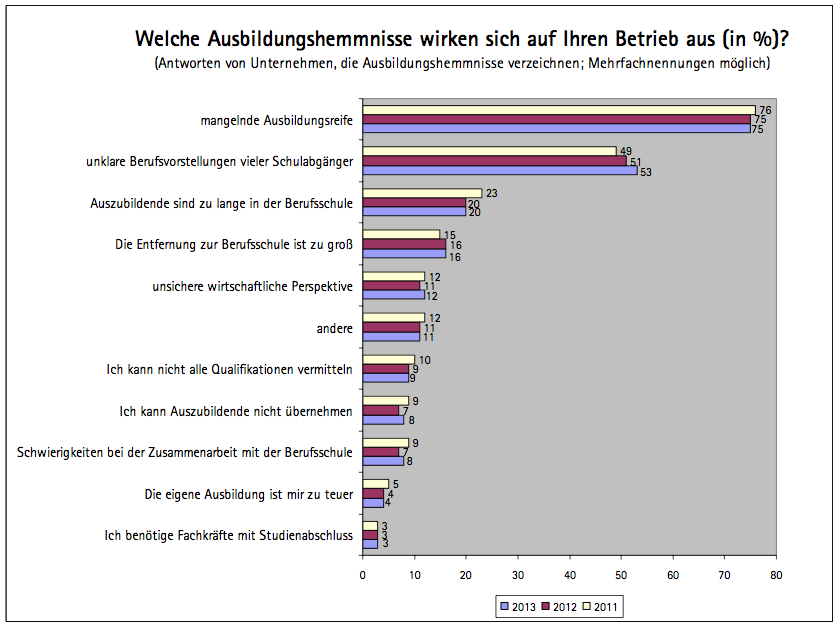

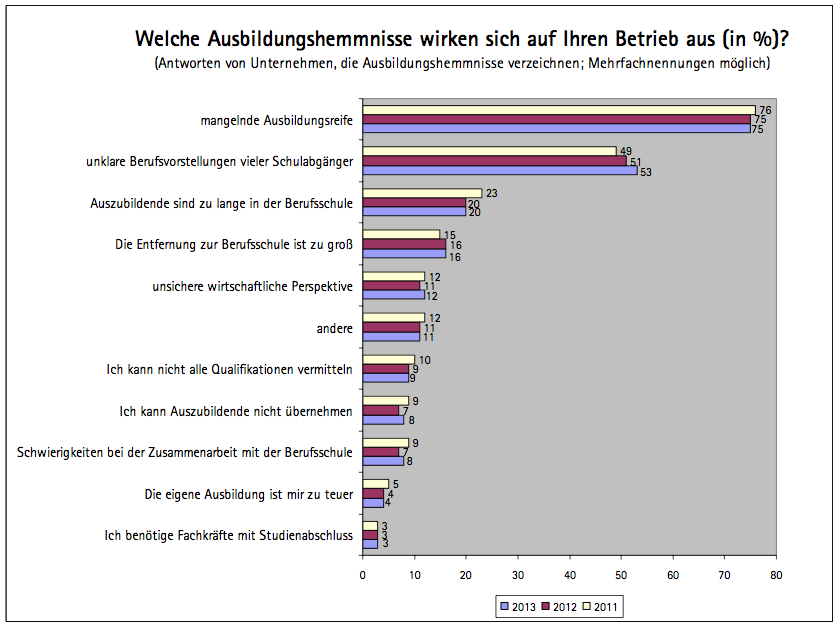

Nach den Angaben der befragten Unternehmen beklagen 44 Prozent der Ausbildungsunternehmen Rahmenbedingungen, die eine Ausbildung verhindern oder erschweren (was aber, um das hier auch mal zu betonen, auch bedeutet, dass weit über die Hälfte der befragten Unternehmen gar keine hinderlichen Rahmenbedingungen erkennen kann oder mag). Zu den beiden mit Abstand am häufigsten genannten Hemmnissen:

»Die mangelnde Ausbildungsreife vieler Schulabgänger ist für die meisten dieser Betriebe (75 Prozent) das Ausbildungshemmnis Nr. 1. Die Tendenz der vergangenen drei Jahre ist leicht rückläufig. Dagegen steigt die Unzufriedenheit mit der Berufsorientierung stetig. 53 Prozent der Unternehmen geben an, unklare Berufsvorstellungen vieler Schulabgänger wirkten sich als Ausbildungshemmnis aus. Dies ist seit 2011 ein Zuwachs um vier Prozentpunkte« (S. 26, Hervorhebung nicht im Original).

|

| Quelle: DIHK: Ausbildung 2013, Berlin 2013, S. 27 |

Hinter dieser scheinbar eindeutigen Zuordnung der Passungsprobleme seitens der betroffenen Arbeitgeber verbergen sich neben absolut ernst zu nehmenden Problemen auf der Angebotsseite, beispielsweise erhebliche Verhaltensprobleme bei einigen jungen Menschen, die tatsächlich und auch bei gutem Willen eine Ausbildungsaufnahme oder -fortführung verunmöglichen, aber auch Annahmen über das, was als potenzieller Auszubildender „zugeliefert“ werden soll aus Schule und Elternhaus, die man vorsichtig formuliert als „ambitioniert“ bezeichnen muss. Nüchtern formuliert: Die relativ hohen Erwartungen, die sich zuweilen darin verdichten, dass man einen quasi „fertigen“ Azubi vor Beginn der Ausbildung erwartet, war und ist auch zu großen Teilen den Angebots-Nachfrage-Verhältnissen auf dem „Ausbildungsmarkt“ geschuldet, denn bis vor kurzem war es in Westdeutschland in den meisten Regionen so, dass es auf einen Ausbildungsplatz mehrere, zuweilen sehr viele Bewerbungen gab, aus denen man betriebswirtschaftlich absolut nachvollziehbar dann über den Weg der „Bestenauslese“ selektieren konnte, was aber die Erwartungshaltung sowohl hinsichtlich der kognitiven wie auch der sozialen Kompetenzen, die sich gleichsam zu Einstiegsvoraussetzungen in eine Ausbildung verfestigt haben, bewusst-unbewusst auf der Arbeitgeberseite nach oben geschraubt hat.

Neben der Tatsache, dass innerhalb der Berufsbildungsforschung der Begriff „Ausbildungsreife“ kritisch bis ablehnend diskutiert wird, soll an dieser Stelle herausgestellt werden, dass wenn man schon mit diesem Terminus argumentiert, dann sollte man eben nicht – wie leider in der öffentlichen Debatte gegeben – diese nur auf eine Seite der Medaille, also auf die jungen Menschen, reduzieren. Man müsste sich dann eben auch die andere Seite anschauen, also das Thema „Ausbildungsreife“ der Betriebe aufrufen.

Hierzu hat der DGB im vergangenen Jahr eine interessante Veröffentlichung vorgelegt:

Matthias Anbuhl und Thomas Gießler: Hohe Abbrecherquoten, geringe Vergütung, schlechte Prüfungsergebnisse – Viele Betriebe sind nicht ausbildungsreif. DGB-Expertise zu den Schwierigkeiten der Betriebe bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen, Berlin, 07.05.2013

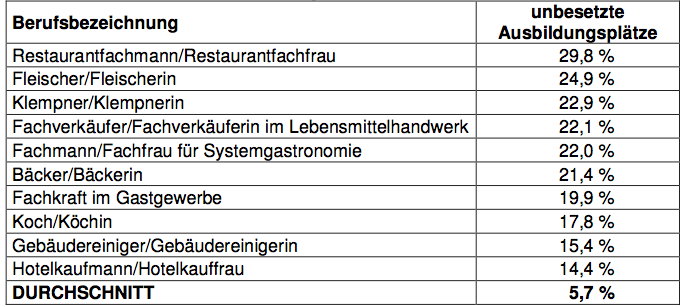

|

| Quelle: Anbuhl/Gießler (2013: 2).

Die Zahl der umbesetzen Ausbildungsplätze

bezieht sich auf das Jahr 2012 |

Sie weisen erst einmal auf erhebliche Diskrepanzen zwischen einzelnen Branchen bzw. Berufen hin: Während einige Berufe sehr gefragt waren und die Betriebe in diesen Branchen nahezu keine Rekrutierungsprobleme hatten, gab und gibt es bei anderen Berufen erhebliche Besetzungsprobleme.

In der Expertise von Anbuhl/Gießler (2013) wurde versucht, die „Ausbildungsreife“ von Betrieben zu thematisieren. Um die Ausbildungsqualität und die Attraktivität in den Berufen mit hohen Besetzungsproblemen erfassen zu können, wurden die Unterschiede zwischen den Ausbildungsberufen mit einer hohen Zahl unbesetzter Plätze im Vergleich zum Durchschnitt aller Ausbildungsberufe dargestellt. Dazu wurden die folgenden Indikatoren herangezogen: die Quote der vorzeitigen Auflösungen von Ausbildungsverträgen, die Ausbildungsvergütungen, die Misserfolgsquote bei den Abschlussprüfungen sowie die Ausbildungsqualität aus Sicht der Auszubildenden. werfen wir einen Blick auf die Quoten der vorzeitigen Ausbildungsvertragslösungen:

|

| Quelle: Anbuhl/Gießler (2013: 3) |

Die Autoren weisen selbst darauf hin, dass es unterschiedliche Gründe geben kann für die Auflösung eines Ausbildungsverhältnisses, was nicht per se schlecht sein muss. Je nach Fallkonstellation kann es Sinn machen, ein Ausbildungsverhältnis aufzulösen. Auch kann beispielsweise eine Betriebsschließung zu einer Auflösung führen. Und ganz wichtig, weil die auch hier ausgewiesene Lösungsquote in vielen Medien immer gerne mit „Ausbildungsabbruch“ gleichgesetzt wird (z.B. mit Bezug auf den Durchschnittswert heißt es dann: „Jeder 4. Azubi bricht die Lehre ab“). Die Lösung eines Ausbildungsverhältnisses heißt eben nicht automatisch Abbruch der Ausbildung, sondern oft geht es um den Wechsel des Ausbildungsbetriebs oder des Ausbildungsberufs, nicht aber um einen Abbruch der Ausbildung per se. Für diejenigen, die sich für eine differenzierte Analyse interessieren, sei an dieser Stelle die folgende Veröffentlichung empfohlen:

Alexandra Uhly: Vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen – einseitige Perspektive dominiert die öffentliche Diskussion, in: BWP, Heft 6/2013

Zurück zur Expertise von Anbuhl und Gießler. Sie schreiben: »Die Quote der vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge in den untersuchten Ausbildungsberufen liegt seit Jahren konstant innerhalb eine Spanne von 33 bis 51 Prozent – und ist damit signifikant höher als der Durchschnitt. In einigen Berufen liegt sie sogar mehr als doppelt so hoch. Diese Daten deuten auf branchenspezifische Probleme hin« (S. 4). Und sie schlussfolgern: »In diesen Ausbildungsberufen müssen die Betriebe dringend an der Qualität und der Attraktivität arbeiten.« Genau hier zeigt sich erneut, dass die Nachfrage- und Angebotsseite miteinander verwoben sind, denn so richtig die Schlussfolgerung der beiden Autoren mit Blick auf die Betriebe ist, es gibt sicher auch die plausible Möglichkeit, dass auf der Angebotsseite keine „Lust“ mehr besteht, sich den nicht vermeidbaren schwierigen Arbeitsbedingungen in bestimmten Berufen (z.B. hinsichtlich der Arbeitszeiten) zu entziehen durch Verweigerung einer entsprechenden Ausbildungswahl.

Trotz aller Einschränkungen ist es das Verdienst der Expertise von Anbuhl und Gießler, auf die „Ausbildungsreife von Unternehmen“ überhaupt hinzuweisen und gewisse Zusammenhänge aufzuzeigen. Sie kommen mit Blick auf die Berufe mit überdurchschnittlich hohen Vertragslösungsquoten zu dem Befund: »In nahezu allen Punkten gibt es bei diesen Ausbildungsberufen erhebliche Mängel, die Fragen nach der „Ausbildungsreife der Betriebe“ in diesen Branchen aufwerfen. Dies gilt gerade für die Hotel- und Gaststättenbranche.«

Abschließend der durchaus erhellende Ausflug in die Praxis eines Unternehmens bzw. eines Unternehmers, der kein Problem hat mit „seinen“ Azubis und der der Klagewelle seitens der Arbeitgeber seine Sicht entgegenhält. Unter der Überschrift „Lehrlinge mit Familienanschluss“ gibt es ein Interview mit dem bekannten Trigema-Chef Wolfgang Grupp: „Wolfgang Grupp … hält auf seine Azubis große Stücke, besetzt mit ihnen später Führungsjobs – und stellt Akademiker gar nicht erst ein in seinem Textilbetrieb Trigema“, so die Überschrift. Das Interview wurde geführt im Kontext der Berichterstattung über die McKinsey-Studie – und zugleich ist es ein Lehrstück über die Haltung eines patriarchalen Familienunternehmers:

Er kann nur von positiven Erfahrungen mit seinen Azubis berichten. »Das liegt aber daran, dass wir uns bestens um unsere Auszubildenden kümmern. Das Unternehmen ist ihre zweite Familie – ich nenne das die Arbeitsfamilie. Jeder Azubi weiß, wenn er Leistung bringt, kriegt er eine Chance und kann weiterkommen.« Und weiter: »Wir besetzen später die leitenden Positionen mit ihnen. Bei Trigema gibt es unter 1200 Mitarbeitern nur mich, der studiert hat. Alle anderen Führungskräfte kommen aus der betrieblichen Ausbildung, mit Ausnahme des technischen Leiters, der aber auch schon 22 Jahre bei uns ist.«

Grupp hat – wie so oft – kalte Vorstellungen: »Wenn ich qualifizierte Fachkräfte haben möchte, dann muss ich sie ausbilden. Ich kann nicht erwarten, dass mein Wettbewerber für mich ausbildet – und mir später seine besten Leute schickt und die schlechten für sich behält.«

Und auch die aus der gewerkschaftlichen Ecke kommende Forderung nach mehr „Ausbildungsreife“ bei manchen Unternehmen im Sinne von mehr Attraktivität findet eine unternehmerische Entsprechung: »Wenn Sie in Burladingen auf der Schwäbischen Alb sitzen, ist es in der Tat so, dass sicherlich keine Leute aus London oder Paris zu uns kommen wollen. Ich muss wissen, dass ich hier nicht ein attraktives Lebensumfeld bieten kann, also muss ich dafür umso mehr attraktive Arbeitsplätze bieten. Die kann ich dann auch problemlos mit Bewerbern aus unserer Region besetzen.«