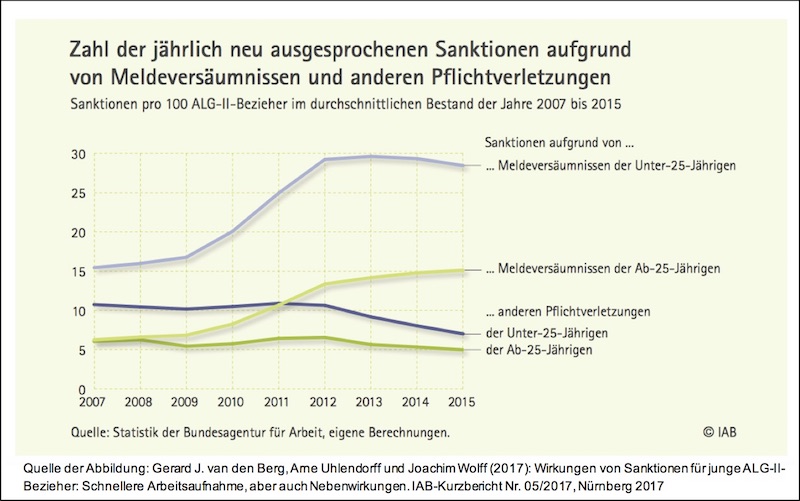

Oftmals kann man schon an den Überschriften von Artikeln erkennen, dass wir es mit einem höchst kontroversen Thema zu tun haben: Kürzung von Hartz IV führt Bezieher schneller in den Job, behauptet der eine. Strafen wirken, so apodiktisch hat Sven Astheimer seinen Kommentar zu der Angelegenheit betitelt. Und dann kommt so ein Beitrag dazu: Forscher empfehlen Reform der Hartz-IV-Sanktionen. Und alle berichten über ein und dieselbe Sache: Eine neue Studie aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Gerard J. van den Berg, Arne Uhlendorff und Joachim Wolff haben sich mit den Wirkungen von Sanktionen für junge ALG-II-Bezieher beschäftigt und bilanzieren bereits in der Überschrift: Schnellere Arbeitsaufnahme, aber auch Nebenwirkungen. Die Studie untersucht die Wirkungen erster und wiederholter Sanktionen auf unter- 25-jährige Männer in Westdeutschland.

Sanktionen

Hartz IV: Auch die Kinder kommen unter die Räder. Von Sanktionen der Jobcenter sind jeden Monat tausende Familien betroffen

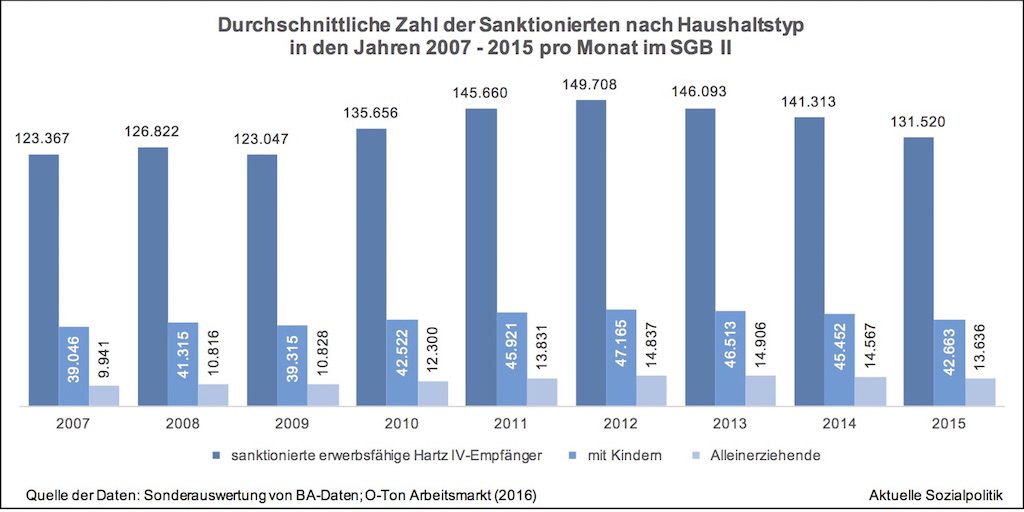

Der Hartz IV-Satz ist nun wirklich knapp bemessen. Nicht nur, aber vor allem das, was man den Kindern zugesteht, ist nach Auffassung vieler Experten deutlich zu niedrig dimensioniert. Für ein Kind bis zum 6. Lebensjahr stehen pro Tag knapp 8 Euro zur Verfügung, mit der neben den separaten angemessenen Kosten der Unterkunft alle Ausgaben für das Kind abgedeckt werden müssen. Und die Kinder leiden auch unter den Sanktionen, die gegen einen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten verhängt werden, weil sie mit ihm in einem Haushalt leben. Auf der Grundlage einer Sonderauswertung von Daten der Bundesagentur für Arbeit hat sich O-Ton Arbeitsmarkt einmal genauer das Sanktionsgeschehen angeschaut, von dem Familien mit Kindern betroffen sind. Hartz-IV-Sanktionen machen auch vor Kindern nicht Halt, so ist der entsprechende Bericht über die Ergebnisse der Datenauswertung überschrieben: »43.000 Hartz-IV-Empfängern mit Kindern haben die Jobcenter 2015 im Monatsdurchschnitt die Leistungen gekürzt, darunter 14.000 Alleinerziehende. 2.600 Betroffene mit Kindern wurden voll sanktioniert.«

Sanktionen und Mehrfachsanktionen gegen das Existenzminimum der Menschen in der Willkürzone und der Hinweis auf ein (eigentlich) unverfügbares Grundrecht

Sanktionen im Hartz IV-System sind eine existenzielle Angelegenheit, wird hier doch das staatlich gewährte Existenzminimum unterschritten oder in den Fällen der Vollsanktionierung sogar vollständig entzogen. Der eine oder andere wird sich an das berühmte Hartz IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2010 erinnern, denn dort hatte das höchste deutsche Gericht bereits in den Leitsätzen in aller (scheinbaren) Klarheit ausgeführt: »Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind. Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleistungsrecht in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem absolut wirkenden Anspruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde jedes Einzelnen eigenständige Bedeutung. Es ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden« (BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 09. Februar 2010 – 1 BvL 1/09).

Wenn man diese Leitsätze liest, dann kann man schon die Frage stellen, wie es möglich ist, dass dieses „unverfügbare Grundrecht“, das eingelöst werden muss, über den Weg der Sanktionierung monatelang unter das Existenzminimum abgesenkt werden kann bzw. darf. Und das BVerfG hat doch auch in dem Urteil über die Verfassungswidrigkeit der Regelleistungen im Asylbewerberleistungsgesetz aus dem Jahr 2012 eine explizite Bezugnahme auf die Entscheidung aus dem Jahr 2010 vorgenommen und in den Leitsätzen gemeißelt: »Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG garantiert ein Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums (vgl. BVerfGE 125, 175). Art. 1 Abs. 1 GG begründet diesen Anspruch als Menschenrecht.«

Die Jobcenter werden „weicher“ und sanktionieren Hartz IV-Empfänger weniger. Ein Fall für die kritische Statistik

Diese Schlagzeilen werden den einen oder anderen überrascht haben: Weniger Strafen gegen Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen, so konnte man das mit den gewohnt großen Buchstaben in der BILD-Zeitung lesen. Die FAZ hat sich sogar zu dieser Überschrift hinreißen lassen: Deutlich weniger Strafen für Hartz-IV-Empfänger: »Die Zahl der Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger ist auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren gefallen. Das soll auch am sanfteren Durchgreifen der Jobcenter liegen.« Mit Blick auf den letzten Punkt ist mein absoluter Favorit diese Überschrift: Die Jobcenter werden weicher.

Muss man sich Sorgen machen, wenn man Anhänger des Forderns ist? Mutieren die Jobcenter-Mitarbeiter zu zahnlosen Tigern? Brechen goldene Zeiten für Drückeberger und Verweigerer an?

Auslöser für die Berichterstattung sind Zahlen, die eindeutig zu sein scheinen: Im ersten Halbjahr 2016 wurden von den 408 Jobcentern insgesamt 457.090 Sanktionen gegen Hartz IV-Empfänger verhängt. Dies waren 42.143 weniger als im ersten Halbjahr 2015 – ein Minus von 8,4 Prozent. Das sei der tiefste Wert seit fünf Jahren, wird in den Artikeln hervorgehoben. Natürlich machen sich die Journalisten so ihre Gedanken, woran das denn liegen kann. Zitiert werden dann die folgenden Punkte: »Ein Grund für den Rückgang sei, dass es weniger Hartz-IV-Bezieher gibt, ein weiterer das weniger harte Durchgreifen der Jobcenter«, so beispielsweise die FAZ.

Aber in Wirklichkeit ist es so: In jedem der ersten sechs Monate des Jahres 2016 waren mehr erwerbsfähige Leistungsberechtigte von Sanktionen betroffen als in de gleichen Monaten des Jahres 2015, also müsste die Botschaft genau umgekehrt lauten. Wie das jetzt?

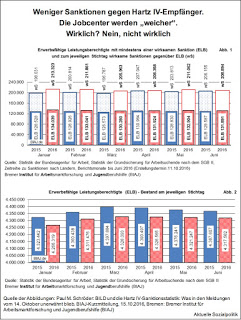

Der überaus umtriebige und die Statistik der Bundesagentur für Arbeit bis in die tiefsten Kelleretagen verfolgende Paul. M. Schröder vom Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) hat sich sogleich die Zahlen genauer angeschaut und zeichnet verantwortlich für die erst einmal irritierende gegenteilige Bewertung der Sanktionsentwicklung. Die beiden Abbildungen verdeutlichen den Gang der Argumentation.

Die Zahlen über eine rückläufige Zahl der neu verhängten Sanktionen sind nicht etwa falsch, die stimmen schon. Aber neben der Grundlagenweisheit, dass man nur dann von „deutlich weniger“ bei den Sanktionen sprechen kann, wenn die Nennergröße gleich geblieben ist, nicht aber, wenn parallel die Zahl der tatsächlich oder potenziell sanktionierbaren Hartz IV-Empfänger zurückgegangen ist und das in einem stärkeren Maße als die Verringerung bei den Absolutzahlen die Sanktionen betreffend, muss man bedenken, dass die Sanktionen einmal neu verhängt werden, dann aber oft eine dreimonatige Laufzeit haben, in denen der Betroffene sanktioniert wird.

Alles klar? Genau das hat sich Schröder angeschaut mit Hilfe der aktuellen Sanktionsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA), denn die weist auch die sanktionierten Hartz IV-Empfänger aus und die Zahl der in einem Monat „wirksamen“ Sanktionen, die – wie die Abbildung verdeutlicht – größer ist als die Zahl der mit mindestens einer Sanktion belasteten Leistungsberechtigten, was schlichtweg daran liegt, dass es Hartz IV-Empfänger gibt, auf die zwei oder mehrere Sanktionen gleichzeitig zutreffen. Zur Verdeutlichung nennt Schröder ein Beispiel: »Im Juni 2016 wurden von der Statistik der Bundesagentur für Arbeit 131.891 erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit mindestens einer wirksamen Sanktion ermittelt und 208.894 am Stichtag wirksame Sanktionen gegenüber erwerbsfähigen Leistungsberechtigten.«

»Der Anteil der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, deren Leistungsanspruch durch eine Sanktion gekürzt wurde, war in jedem der ersten sechs Monate des Jahres 2016 größer als in den entsprechenden Monaten des Vorjahres. Im Juni 2016 betrug dieser Anteil 3,1 Prozent (131.891 von 4.317.582), im Juni 2015 betrug dieser Anteil 3,0 Prozent (129.587 von 4.367.607) – bei einer im ersten Halbjahr 2016 im Vergleich zum ersten Halbjahr 2015 um 8,4 Prozent reduzierten Zahl neu festgestellter Sanktionen.«

Fazit: Das von einigen behauptete „weniger harte Durchgreifen der Jobcenter“ entpuppt sich bei näherem Hinschauen als ein nicht nachvollziehbares Argument.

In dem Artikel Die Jobcenter werden weicher, der in der Online-Ausgabe der Rheinischen Post veröffentlicht wurde, taucht dann noch dieser Erklärungshinweis auf: »Das Bundessozialgericht (BSG) hatte im April 2015 die Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger begrenzt, die wegen versäumter Termine verhängt werden. Nach dem Urteil dürfen Jobcenter Arbeitslose nicht in Serie zu Terminen vorladen und bei Nichterscheinen dann die Leistungen zusammenstreichen.«

Offensichtlich handelt es sich um BSG, 29.04.2015 – B 14 AS 19/14 R. Hier sieht auch Paul M. Schröder in den Zahlen einen Anknüpfungspunkt. Er argumentiert:

»Von Januar bis April 2015 (in etwa bis zum Urteil des Bundessozialgerichts) wurden 346.571 Sanktionen neu festgestellt, von Januar bis April 2016 „nur“ noch 304.064. Veränderung: – 42.506. Im Mai und Juni 2015 (die ersten beiden Monate nach dem Urteil des Bundessozialgerichts) wurden 152.663 Sanktionen neu festgestellt, im Mai und Juni 2016 dann 153.026.Veränderung: + 363.«

Es ist ein Kreuz mit den Zahlen, aber angesichts der Botschaft, die transportiert wird in allen Meldungen und Artikeln dazu, ist es wichtig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass nicht vorschnell die Gäule durchgehen sollten, wenn man absolute Zahlen und ihre Veränderung interpretiert. Der Dank geht an Paul M. Schröder, dass er sich erneut dem schnelllebigen Abschreiben voneinander in unserer heutigen Medienwelt entgegengestellt hat.

Alles unter einem Dach im Jobcenter: Vermuten, ermitteln, bestrafen. Zur Potenzierung der Asymmetrie zwischen angeblichen „Kunden“ und der Behörde

Die höchst kontroverse Diskussion über die Arbeit der Jobcenter wird immer wieder mit Hinweisen bzw. Vorwürfen angereichert, dass die enorme Asymmetrie zwischen der Behörde auf der einen Seite und den euphemistisch, aber nicht zutreffend „Kunden“ genannten Leistungsberechtigten auf der anderen ein eigener Belastungsfaktor sei, der zu vielen Konfrontationen beiträgt, da sich ein Teil der hilfesuchenden Menschen „in die Mangel“ genommen fühlt. Und die den Eindruck haben, sich nicht wirklich wehren zu können gegen vermeintliche oder tatsächliche Übergriffigkeit der anderen Seite. Man muss an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es hier um Leistungen geht, die das Existenzminimum sicherstellen sollen und die nicht m entferntesten üppig bemessen sind. Die „Kunden“ müssen sich völlig nackt machen was ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse angeht, handelt es sich doch um eine bedürftigkeitsabhängige Leistung und die Bedürftigkeit muss bis ins kleinste Detail ausgemessen und amtlich testiert werden. Legendär sind die Beispiele, was alles als Einkommenszufluss angerechnet werden muss und in der Folge den Leistungsanspruch mindert. Und wehe, es wird etwas nicht angegeben – auch, wenn dahinter gar keine betrügerische oder vorsätzliche Absicht steht.

Um voll durchgreifen zu können, benötigt die andere Seite der „Kunden“ repressive Instrumente, mit denen sie „ihre“ Ansprüche bzw. Vorstellungen auch durchsetzen kann. Dazu gibt es im hier relevanten Gesetz, dem SGB II, nicht nur umfangreiche Vorschriften, in denen geregelt ist, wann und was die Betroffenen (und auch Menschen um sie herum) gegenüber der Behörde anzugeben haben, sondern mit den §§ 63 und 64 SGB II auch ein eigenes Regelwerk unter der Überschrift „Straf- und Bußgeldvorschriften“ sowie „Bekämpfung von Leistungsmissbrauch“. Und die haben es im Zusammenspiel mit den – übrigens im Zuge der vor kurzem verabschiedeten SGB II-Änderungen nochmals verschärften – Mitwirkungspflichten in sich.

Zu diesem Regelwerk hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) nun neue Fachliche Weisungen – Das Bußgeldverfahren im SGB II herausgegeben, die offensichtlich aus der Zukunft gekommen sind, denn sie sind auf den 20. Oktober 2016 vorausdatiert, aber heute schon lesbar. Susan Bonath hat dies zum Anlass genommen, in ihrem sehr kritischen Artikel Ermitteln auf Verdacht einmal genauer hinzuschauen.

Es handelt sich um immerhin um eine 75 Seiten umfassende Handreichung, um akribisch und rigide alle möglichen Verfehlungen der „Kunden“ aufspüren und verfolgen zu können. Und das betrifft nicht nur die Hilfesuchenden selbst, sondern auch Menschen, die sicher oder vermutlich in einer finanziellen Beziehung zu ihnen stehen.

Und um die Maschine anzuwerfen, genügt der Vorwurf einer „mangelhaften Mitwirkung“. Die dann gegeben ist, wenn man sich – ob tatsächlich einen Missbrauchstatbestand begründend mutwillig oder vielleicht aus anderen Gründen ausgelöst – nicht vollständig und ohne Verzögerung den definierten Informations-, Auskunfts- und Nachweiserbringungspflichten der Behörde unterwirft.

Und Bonath weist in ihrem Artikel auf eine ganz besondere Eigentümlichkeit hin, die angesichts der sowieso schon gegebenen Asymmetrie zwischen den „Kunden“ und der Behörden durchaus als problematisch gewertet werden kann:

»Bemerkenswert ist, dass alles in einem Haus passiert: Sowohl die »Feststellung« des Verdachts, »ordnungswidrig« gehandelt zu haben, als auch weitere »Ermittlungen« und die Festsetzung der Geldbuße obliegen dem Jobcenter.«

Die Weisungen der BA formulieren den Anspruch, dass die für die einzelnen Hartz IV-Empfänger zuständigen Sachbearbeiter »Verdachtsfälle« erkennen und an die hausinterne Bearbeitungsstelle für Ordnungswidrigkeiten (OWi) weiterleiten. Diese OWi-Stelle soll dann mit den Unterlagen des Klienten sowie monatlichen automatischen Datenabgleichen gefüttert werden. Dabei geht es um Konto- und Meldedaten sowie Geld- oder Postverkehre mit externen Behörden.

Und die BA stellt in ihren Fachlichen Weisungen klar, mit wem man es hier zu tun hat:

»Die in einem OWi-Fall ermittelnden Sachbearbeiter/-innen oder Fachassistentinnen/Fachassistenten besitzen weitgehend dieselben Rechte und Pflichten wie die Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung von Straftaten.« (BA 2016: 3)

Sie sollen sich an deren Vorschriften, etwa der Strafprozessordnung, orientieren. Ausgenommen seien „lediglich schwere Eingriffe, wie freiheitsentziehende Maßnahmen“ (BA 2016: 4).

Die bereits angesprochene erhebliche Asymmetrie zwischen den einen und den anderen wird auch an diesem Punkt erkennbar, auf den Bonath hinweist:

»Selbst wenn am Ende das Bußgeldverfahren eingestellt wird, so geht weiter aus der Weisung hervor, habe der Betroffene, obwohl »rehabilitiert«, seine Auslagen, etwa für einen Rechtsanwalt, selbst zu tragen. Nur auf Antrag könne das Jobcenter nach eigenem Gutdünken entscheiden, ob die Staatskasse doch dafür aufkommen könnte.«

Nach § 63 SGB II wird mit einem Bußgeld bis zu 5.000 Euro bestraft, wer „vorsätzlich oder fahrlässig“ eine vom Jobcenter geforderte Auskunft über persönliche Verhältnisse „nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig“ erteilt oder in gleicher Weise nicht einer Befragung von Dritten durch die Behörde zustimmt. Der letztgenannte Punkt ist mit dem kürzlich verabschiedeten 9. SGB II-Änderungsgesetz eingebaut worden.

Auch die sogenannten „Dritten“ können ganz erhebliche Probleme bekommen: Arbeitgeber zum Beispiel müssen mit bis zu 2.000 Euro Geldbuße rechnen, wenn sie von der BA verlangte Auskünfte über aufstockende oder ehemals aufstockende Beschäftigte vollständig oder teilweise verweigern. Sie sind demnach etwa verpflichtet, Einkommensnachweise für das Jobcenters auszufüllen.

Schaut man in das Gesetz, dann geht das sehr weit. Im § 60 SGB II, der die „Auskunftspflicht und Mitwirkungspflicht Dritter“ regelt, findet man diesen Absatz 5:

(5) Wer jemanden, der Leistungen nach diesem Buch beantragt hat, bezieht oder bezogen hat, beschäftigt, hat der Agentur für Arbeit auf Verlangen Einsicht in Geschäftsbücher, Geschäftsunterlagen und Belege sowie in Listen, Entgeltverzeichnisse und Entgeltbelege für Heimarbeiterinnen oder Heimarbeiter zu gewähren, soweit es zur Durchführung der Aufgaben nach diesem Buch erforderlich ist.

Mit der Möglichkeit eines Bußgeldverfahrens werden auch Träger arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen, die zum Beispiel Ein-Euro-Jobber beschäftigen, konfrontiert, wenn diese Auskünfte über den Betroffenen verschweigen oder sich weigern, der BA Einblick in ihre Bücher und sonstigen Unterlagen zu gewähren.

Mit Blick auf die eingangs vorgetragene Skepsis gegenüber der ausgeprägten Asymmetrie zwischen den „Kunden“ und der Behörde und das in einem Bereich der Existenzsicherung, muss gesehen werden, dass es eben nicht um unumstößlich mess- und prüfbare Fakten geht, sondern eine „mangelhafte Mitwirkung“ ist immer auch Auslegungssache und damit auch ein mögliches Einfallstor für Willkür.

Und die geht leider oftmals zuungunsten der schwächsten Glieder der Kette aus (und im Ergebnis zugunsten der wirklichen missbräuchlich Leistungen inanspruchnehmenden Hartz IV-Empfänger).

Der abschließende Blick richtet sich auf ein benachbartes Feld, wo sich die Asymmetrie besonders markant ausformt: die Sanktionen im SGB II, also der teilweise bis hin zum völligen Entzug der eigentlich das Existenzminimum sicherstellenden Leistungen.

So wurden beispielsweise zwischen Mai 2015 und Mai 2016 insgesamt 940.000 Sanktionen mit Leistungskürzungen verhängt, davon der allergrößte Teil, 721.000, wegen „Meldeversäumnissen“. Das, woran die meisten Bürger denken, nämlich die Weigerung, eine zumutbare Arbeit anzunehmen, war in 73.000 Fällen Auslöser der Sanktion, also lediglich in 7,7 Prozent der Fälle.

Und in diesem hochgradig asymmetrischen Feld muss man durchaus von Willküreffekten des Verwaltungshandelns ausgehen.

Was in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben werden soll, sind die Befunde aus einer neuen Studie (die im Original hier publiziert wurde: Franz Zahradnik et al.: Wenig gebildet, viel sanktioniert? Zur Selektivität von Sanktionen in der Grundsicherung des SGB II, in: Zeitschrift für Sozialreform, Heft 2/2016). Sanktionen treffen die Schwächsten, so ist ein Artikel überschrieben, der über diese Studie berichtet:

Neue Befunde des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) „deuten nun darauf hin, dass die Sanktionsregeln nur formal für alle gleich sind“. Die IAB-Forscher stützen sich dabei auf Statistiken der Arbeitsagentur. In einer quantitativen Analyse zeigen sie, dass Hartz-IV-Empfänger ohne oder mit niedrigem Schulabschluss häufiger sanktioniert werden als beispielsweise Abiturienten. Indem sie das Haushaltspanel „Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ hinzuziehen, können die Wissenschaftler außerdem nachweisen, dass dies nicht an mangelnder Arbeitsmotivation oder fehlender Konzessionsbereitschaft der Geringqualifizierten liegt. Sie werden ohne statistisch erkennbaren Grund häufiger sanktioniert.

Die Wissenschaftler meinen zeigen zu können, dass den Geringqualifizierten schlicht das nötige Know-how fehlt, um sich vor drohenden Sanktionen zu schützen.

Das Problem beginnt damit, dass sie oft die Regeln nicht richtig und vollständig verstehen. Zudem gelingt es ihnen schlechter, eine als subjektiv unzumutbar empfundene Maßnahme abzuwenden, weil sie sich nicht trauen, ihre eigenen Berufswünsche zu artikulieren und sich argumentativ dafür einzusetzen. Stattdessen sagen sie nichts – und besuchen den zugewiesenen Kurs einfach nicht. Auch von den rechtlichen Möglichkeiten, Sanktionen zu vermeiden, machen sie kaum Gebrauch. Oft wissen sie gar nicht, dass sie Entscheidungen der Vermittler anfechten können.

Die Forscher kommen daher zu dem Schluss, dass die Sanktionen in der Grundsicherung soziale Ungleichheit reproduzieren. Sie empfehlen, die Befunde künftig bei der Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte in den Jobcentern zu berücksichtigen und die Sanktionsregeln generell zu entschärfen.