Wenn in den Medien effektheischend von „Top-Ökonomen“ sie Rede ist und dann noch im Kontext sozialpolitischer Themen, dann sollten nicht nur aufgrund der hier nicht weiter zu verfolgenden Infantilität der Verwendung einer solchen Terminologie alle Alarmlampen angehen. Offensichtlich will man etwas als „alternativlos“ unter die Leute bringen und die Unausweichlichkeit wird dann bemäntelt mit der (scheinbaren) Autorität von Wissenschaftlern.

Das wird dann schon fragwürdig bis putzig, wenn es sich bei den Wissenschaftlern nun gerade um Verkörperungen interessengeleiteter Positionen handelt. Erneut werden wir in diesen Tagen Zeugen dieses je nach Stimmungslage als putzig oder entnervend zu bezeichnenden Vorgehens: Top-Ökonomen sprechen sich für Rente mit 70 aus: »Führende Wirtschaftswissenschaftler üben scharfe Kritik an den Wahlprogrammen: Statt Geschenke zu versprechen, sollten die Parteien die Bürger auf ein höheres Rentenalter ab 2030 vorbereiten«, so Birgit Marschall in ihrem Artikel.

Um wen handelt es sich hier, wenn von „führenden Wirtschaftswissenschaftlern“ gesprochen wird? Zum einen um Michael Hüther, Direktor des Arbeitgeber-Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Hüther ist seit 2001 Honorarprofessor an der privaten EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel. Er ist in den Medien sehr präsent, aber sicher das Gegenteil eines unabhängigen Wirtschaftsforschers. Und das er beim hier interessierenden Thema für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters plädiert, überrascht angesichts der Stakeholder des von ihm geleiteten Instituts nicht wirklich, sondern gehört zu seiner Jobbeschreibung.

Aber Hüther bekommt Flankenschutz von einem anderen „Top-Ökonom“, der ebenfalls immer wieder in den Medien präsent ist – und diese Personalie mag den einen oder anderen überraschen: „Die Politik muss sich endlich ehrlich machen und den Menschen sagen: Die Lebensarbeitszeit wird weiter steigen müssen.“ Mit diesen Worten wird der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, in dem Artikel zitiert. Fratzscher wurde in der einschlägigen Presse schon mal als „Claqueur der SPD“ bezeichnet, so die abwertende Überschrift eines Artikels von Rainer Hank in der FAZ. vom 25. Juni 2017. Bereits 2014 befasste sich die FAZ mit der (parteipolitischen) Berater-Karriere von Fratzscher: Gabriels Geheimwaffe, so war der damalige Artikel überschrieben, als Sigmar Gabriel noch als Bundeswirtschaftsminister unterwegs war: »Marcel Fratzscher ist zum neuen Chefökonomen der Bundesregierung aufgestiegen. Mit Fleiß und einem untrüglichen Gespür für Macht.«

Ein der Union bzw. der FDP nahestehender Arbeitgeber-Ökonom und der „Hausökonom“ der SPD machen gemeinsame Sache? Bei einem derart sensiblen Thema wie dem Renteneintrittsalter? Das scheint dann irgendwie auf den ersten Blick für die Seriosität des Anliegens zu sprechen – und das ist sicher ein Grund, warum das unkritisch in einem Teil der Medien aufgegriffen und wiedergegeben wird. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Aspekt für die Resonanz solcher Forderungen ist die – wiederum scheinbare – Plausibilität der vorgetragenen Argumentation:

Die beiden Ökonomen haben die Parteien aufgefordert, die Bürger schon jetzt auf die „notwendige“ Erhöhung des Renteneintrittsalters von 67 auf 70 Jahre ab 2030 einzustimmen. Warum notwendig?

„Für jedes Jahr zusätzlicher Lebenserwartung müssen die Menschen acht Monate länger arbeiten, damit das Rentensystem überhaupt finanzierbar bleibt. Wir müssen irgendwann über die Rente mit 70 reden.“ Auch der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, sagte: „Die Rente mit 67 gilt ab 2030 für alle. Die Anpassungstreppe sollte anschließend verlängert und der neue Zielwert bei 70 Jahren liegen.“

Da ist sie wieder, die Argumentation mit „der“ Lebenserwartung:

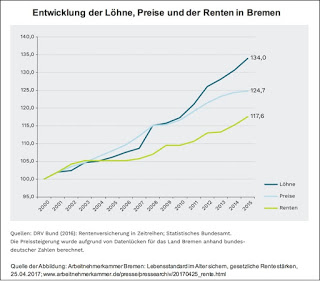

»Die Ökonomen begründen ihren Vorstoß mit der steigenden Lebenserwartung. Ein Mann, der 1970 mit 65 Jahren in Rente ging, hatte im Schnitt noch knapp 14 Jahre seines Lebens vor sich, bei Frauen waren es gut 16 Jahre. 65-jährige Männer leben heute durchschnittlich noch fast 18 Jahre, Frauen sogar 21 Jahre. Entsprechend länger beziehen sie die Rente. „Diese Verschiebung der Lebenserwartung wird allen Prognosen zufolge weiter anhalten“, sagte Hüther. Derzeit kommen drei Erwerbstätige auf einen Rentner. Im Jahr 2030 sind es wegen der fortschreitenden Alterung nur noch zwei Erwerbstätige pro Rentner.«

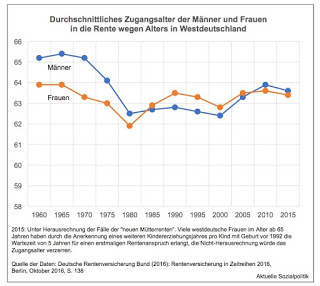

Viele werden sich noch erinnern an die Verwerfungen, die mit der Durchsetzung der schrittweisen Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre verbunden war – vorangetrieben von der SPD und hierbei in Gestalt von Franz Müntefering in der ersten großen Koalition mit der Union. Aktuell erreichen Arbeitnehmer mit 65 Jahren und sechs Monaten die Regelaltersgrenze. Wer 1964 (nicht zufälligerweise der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland) oder später geboren wurde, muss bis 67 arbeiten, um abschlagsfrei in Rente gehen zu können.

Der springende Punkt ist der Hinweis auf die (lebenslangen) Abschläge, mit denen Arbeitnehmer konfrontiert werden, wenn sie vorzeitig in den Ruhestand gehen (müssen). Versicherte, die eine Altersrente vor Beginn der Regelaltersgrenze beziehen, müssen sog. versicherungstechnische Rentenabschläge in Kauf nehmen. Diese Abschläge belaufen sich auf 0,3 Prozent der Rente je vorgezogenen Monat, was einer Rentenminderung von 3,6 Prozent je Jahr entspricht. Sie können unter Berücksichtigung der laufenden Anhebung des Renteneintrittsalters bis zu 14,4 Prozent erreichen (in der Vergangenheit waren die Abschläge bei einer Regelaltersgrenze von 65 und einem vorzeitigen Renteneintritt mit 63 auf maximal 7,2 Prozent begrenzt).

Das IW hat sogleich der Argumentation der beiden Renteneintrittsaltersverlängerungsapologeten eine „Studie“ zur Seite gestellt:

Susanna Kochskämper (2017): Auswirkung einer längeren Lebensarbeitszeit auf die Rentenversicherung – Variationen in einem einfachen Simulationsmodell. IW-Report Nr. 25/2017, Köln: Institut der deutschen Wirtschaft, 2017

Dazu schreibt das Institut zusammenfassend: »Dem demografischen Wandel hat die Politik bereits in der Vergangenheit Rechnung getragen, indem in mehreren Reformschritten die Rentenberechnung modifiziert wurde. Gibt es im Verhältnis mehr Rentner als Beitragszahler, nehmen nicht nur die Rentenversicherungsbeiträge zu. Gleichzeitig steigen auch die Renten langsamer als die Löhne. Dadurch wird nicht nur eine Generation mit den Folgen des demografischen Wandels belastet. Darüber hinaus wurde als dritte Stellschraube die Regelaltersgrenze verändert: Sie wird in den nächsten Jahren schrittweise auf 67 Jahre angehoben.

Allerdings zeigen Berechnungen verschiedener Autoren, dass ein Ansteigen der Altersgrenze auf 67 alleine die Auswirkungen des demografischen Wandels voraussichtlich nicht vollständig kompensieren kann, so dass Beitragssatz und Rentenniveau vollkommen stabil bleiben. Auch hier wird simuliert, wie sich eine höhere Regelaltersgrenze auf die Finanzierung der Rentenversicherung auswirken kann. Die Ergebnisse weisen in dieselbe Richtung wie die anderer Studien: Unter der Annahme, dass künftig nicht alle Beitragszahler bis zur Regelaltergrenze arbeiten können, kann zwar selbst ein Anstieg über die 67 Jahre hinaus die Folgen der Bevölkerungsalterung auf die Rentenversicherung nicht vollständig aufheben. Umgekehrt zeigt sich aber sehr wohl ein positiver Effekt auf Beitragssatz und Rentenniveau.«

Zu den bereits seit längerem laufenden Aktivitäten des IW in dieser Frage vgl. auch schon den Beitrag Ein großer Teil der Antwort würde viele Arbeitnehmer beunruhigen. Zur Frage nach dem Sinn einer weiteren Erhöhung des Renteneintrittsalters vom 28. Juli 2016.

Hier aber soll vor allem das – scheinbar plausible – Argument kritisch aufgegriffen werden, dass „die“ steigende Lebenserwartung eine (weitere) Anhebung des Renteneintrittsalters unausweichlich mache, zugleich aber durchaus zumutbar sei, weil „die“ Versicherten schließlich auch länger leben. Was aber ist davon wirklich zu halten?

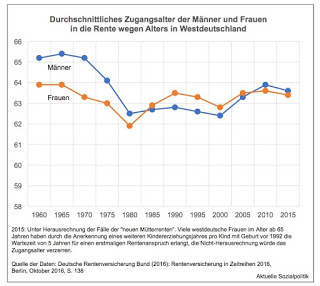

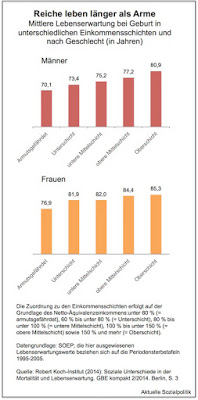

Es handelt sich um eine ganz gefährliche Honigspur, die hier gelegt wird. Denn „die“ Lebenserwartung gibt es nicht und damit auch nicht „den“ Anstieg der Lebenserwartung. Wie so gut wie alles im Leben sind wir auch hier konfrontiert mit einer höchst ungleichen Verteilung – die aber durch die Verwendung von Durchschnittswerten eher verkleistert wird. Was auch die eigentliche Absicht ist.

Den Arbeitnehmern sollte klar werden, dass es sich bei den immer wieder vorgetragenen und von vielen Medien wiedergekäuten Argument, „die“ Lebenserwartung steige doch kontinuierlich und „wir“ beziehen immer länger Rente, also könne „man“ doch auch etwas länger arbeiten, um ein überaus vergiftetes Argument handelt.

Dazu bereits die Hinweise in meinem Blog-Beitrag Rente mit 70(+)? Warum die scheinbar logische Kopplung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung unsinnig ist und soziale Schieflagen potenziert vom 22. April 2016. Dort wurde herausgearbeitet, dass die schematische Erhöhung des Renteneintrittsalters für bestimmte Menschen ein doppelter Schlag ins Gesicht wäre. Zum einen haben wir eine erhebliche Spannweite der Lebenserwartung dergestalt, dass die unteren Einkommensgruppen (also die mit den in der Regel eben auch niedrigen Renten) um Jahre kürzer leben als die oberen Einkommensgruppen, die nicht nur höhere Renten bekommen, sondern diese auch länger in Anspruch nehmen können. Und hinzu kommt, dass eine weitere Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters gerade für die unteren Einkommensgruppen eine weitere Rentenkürzung bedeuten würde, denn viele von den Menschen hier arbeiten in Berufen, die man definitiv nicht bis in diese hohen Altersgruppen ausüben kann bzw. man wird vorher von den Arbeitgebern entsorgt und durch andere, jüngere Arbeitskräfte ersetzt und findet dann keine andere Beschäftigung mehr.

Damit wird auch klar, worum es eigentlich geht bei dem Vorschlag einer pauschalen Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nach der Rasenmähermethode für alle und unter Beibehaltung der Abschlagsregelung: Um eine drastische Rentenkürzung für einen Teil der Versicherten und aufgrund der Konfiguration gerade für die Arbeitnehmer im unteren und mittleren Einkommensbereich.

Aber zumindest werden die beiden „Top-Ökonomen“ eines erreichen – ihr Ticket für die geplanten Rentenkommission ist sicher. Im Wahlprogramm der CDU/CSU zur Bundestagswahl 2017 findet man nach der Behauptung, die Rente sei bis 2030 sicher und nicht reformbedürftig, auf der Seite 43 diese Vertröstung:

»Die Weiterentwicklung der Rente nach 2030 soll in einem partei- und fraktionsübergreifenden gesellschaftlichen Konsens unter Einbeziehung der Tarifpartner geregelt werden. Zu diesem Zweck setzen wir eine Rentenkommission ein, die bis Ende 2019 Vorschläge erarbeiten soll.«

Man könnte wetten, dass Hüther und Fratzscher, die nicht als langjährig erfahrene Rentenexperten ausgewiesen sind, wahrscheinlich gerade deshalb mit Sicherheit Platz nehmen werden dürfen in der großen Runde.