In diesen wechselhaften Zeiten ist es schon fast ein Wert an sich, wenn man sich auf ein ewig wiederkehrendes Ritual verlassen kann – gemeint ist an dieser Stelle die allmonatliche Berichterstattung über die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland. Aber mit dem Begriff „die Arbeitslosen“ fängt das Problem schon an.

So verkündete beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit für den August 2013 die folgende Botschaft: „Im August ist die Zahl der Arbeitslosen erneut leicht auf 2,94 Millionen gestiegen“. Und genau diese Zahl flimmert dann bereits am Abend über die Bildschirme der Fernseher in den deutschen Wohnstuben und wird am Folgetag auf den ersten Seiten vieler Tageszeitungen zu lesen sein. Aus Sicht der politischen Psychologie besonders wichtig sind natürlich die ,94 hinter der zwei, denn damit liegt die Zahl der Arbeitslosen unter der Grenze von 3 Millionen. Aber wie so oft im Leben gibt es auch in diesem Fall Kritikaster, die sich mit der offiziellen Mitteilung nicht zufrieden geben wollen. Und die gar behaupten, dass die echte Zahl der Arbeitslosen deutlich über den hier ausgewiesenen 2,94 Millionen liegen würde. So beispielsweise – mittlerweile ebenfalls jeden Monat – die Webseite „O-Ton-Arbeitsmarkt„, wo man zu den aktuellen Arbeitsmarktzahlen diesen Hinweis finden kann: „Offizielle Statistik verschweigt über 816.000 Menschen ohne Arbeit„. Wobei man fair sein sollte, den die Statistik der Bundesagentur für Arbeit liefert sehr wohl diese deutlich höheren Zahlen, allerdings wird genau diese Zahl nicht genannt in den Pressekonferenzen des Vorstands der BA, sondern die niedrigere Zahl der „registrierten“ Arbeitslosen, also eben jene 2,94 Mio. Menschen, wird auf den Pressekonferenzen an der vor allem für die Medien relevanten ersten Stelle genannt. Man kann sich dann die Zahl der fehlenden Arbeitslosen aus dem Statistik-Tabellen der Bundesagentur für Arbeit heraus suchen, was aber die wenigsten Journalisten tun.

Und dann ergibt sich eben mit der Befund, auf denen O-Ton-Arbeitsmarkt abstellt: »Denn Monat für Monat filtert die Bundesagentur für Arbeit tatsächlich Arbeitslose aus der offiziellen Arbeitslosenzahl in die Sonderkategorie Unterbeschäftigung. Im Juli über 816.000 Menschen nur deshalb, weil sie etwa an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnahmen, zum Zeitpunkt der Erfassung krankgeschrieben waren oder als über 58-Jährige innerhalb eines Jahres kein Jobangebot erhielten.«

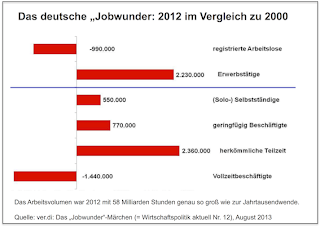

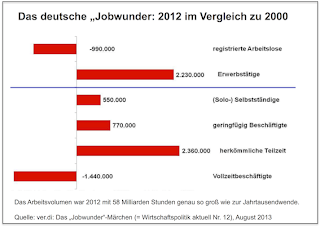

Allerdings muss der Vollständigkeit halber angemerkt werden, dass auch diese um 816.000 Menschen erhöhte Zahl an Arbeitslosen nicht in der Lage ist, die wirkliche Problematik auf dem Arbeitsmarkt in toto abzubilden. Denn das landläufige Gegenteil von Arbeitslosigkeit ist bekanntlich eine Beschäftigung – und viele Menschen assoziieren – oftmals unbewusst – Beschäftigung mit einer normalen Vollzeitbeschäftigung mit einem halbwegs normalen Verdienst. Aber beschäftigt im Sinne der Statistik ist eben auch jemand, der beispielsweise nur einen 450-Euro-Job ausübt oder der nur 20 Stunden in der Woche arbeitet, auch wenn beide eigentlich gerne länger arbeiten würden, wenn es der berühmte Arbeitsmarkt nur hergeben würde. Und natürlich sagt die eine Zahl der Beschäftigten auch nichts darüber aus, zu welchen Bedingungen die „Normalarbeitnehmer“ oder die Minijobber oder die Selbständigen in der Praxis wirklich tätig sind. Aber auch wenn wir uns im Rahmen der konventionellen Arbeitsmarktstatistik bewegen, sind die von den Kritikern ausgewiesenen 816.000 Menschen, die tatsächlich arbeitslos sind und den 2,94 Millionen registrierten Arbeitslosen hinzuzurechnen wären, noch zu niedrig angesetzt. So können wir der IAB-Prognose 2013 „Der Arbeitsmarkt bekommt konjunkturellen Rückenwind“ entnehmen: »Zur Stillen Reserve im engeren Sinn zählen entmu- tigte Personen, die sich trotz Erwerbslosigkeit nicht bei den Arbeitsagenturen melden.« Und diese Gruppe, die zu denen, die sich Maßnahmen oder vorruhestandsähnlichen Maßnahmen befinden, noch hinzuzuzählen wären, hat nach IAB-Angaben ein Volumen von weiteren 720.000 Menschen. Wir werden auf diese hier für Deutschland ausgewiesen Gruppe noch zurückkommen.

Und so richtig schwierig wird es für die allermeisten, wenn man darauf hinweist, dass es nicht nur die 2,94 Millionen Menschen gibt, die offiziell arbeitslos registriert sind, sondern das sich allein im Grundsicherungssystem („Harz-IV“) mehr als 5,2 Millionen erwerbsfähige Leistungsempfänger befinden, von denen ganz offensichtlich viele gar nicht als registrierte Arbeitslose gezählt werden, obgleich sie erwerbsfähig und zugleich hilfebedürftig sind (vgl. hierzu den Blog-Beitrag „Mit den Millionen kann man schon mal durcheinander kommen: Von Leistungsberechtigten, An-sich-Leistungsberechtigten und der Restgruppe der Arbeitslosen. Und was das alles mit dem Regelsatz für Hartz IV-Empfänger zu tun hat“ auf dieser Website).

Aber alle diese Punkte sollen hier nicht weiter diskutiert, sondern der Blick soll über die Landesgrenzen nach Österreich gerichtet werden, wo es jetzt ebenfalls eine interessante Debatte darüber gibt, wer eigentlich – wirklich – arbeitslos ist und wer davon (nicht) gezählt wird. Österreich ist auch deshalb interessant, weil es nicht nur wie Deutschland im europäischen Vergleich über eine niedrige Arbeitslosenquote verfügt, sondern ganz konkret im EU-Vergleich der offiziellen Arbeitslosenzahlen auf dem ersten Platz mit einer entsprechend niedrigen Arbeitslosenquote rangieren kann. Also eine echte Erfolgsstory, die sich natürlich generell, vor allem aber in Zeiten des Wahlkampfs, gut verkaufen lässt. So wie derzeit gerade. Da mag man es aus der Perspektive der herrschenden Kräfte gar nicht, wenn jemand kommt und behauptet, die Arbeitslosenzahlen wären viel zu niedrig ausgewiesen. Und mit dem Platz 1 im EU-Vergleich ist es auch vorbei. Aber der Reihe nach.

Offiziell gibt es in Österreich 220.000 Arbeitslose. Das ist eine erfreulich niedrige Zahl. Laut der Statistikbehörde Eurostat gibt es seit 2010 keinen anderen EU-Staat, in dem die Arbeitslosenquote derart niedrig gewesen wäre. Aber die Zahl der offiziell ausgewiesenen Arbeitslosen wird nun durch eine neue Studie angegriffen, wie der „Standard“ in seiner Online-Ausgabe berichtet („250.000 Arbeitslose jenseits der Statistik„):

»… Ökonomen der Denkfabrik Agenda Austria haben nachgerechnet und kommen zu teils erstaunlichen Ergebnissen über die wahre Zahl der Arbeitslosen in Österreich. Demnach gibt es in Österreich 250.000 versteckte Arbeitslose, die meisten von ihnen sind zwischen 55 und 64 Jahre alt. Rechnet man sie in die Statistik mit ein, wäre Österreichs Arbeitslosenquote im ersten Quartal 2013 nicht bei 5,1, sondern bei 10,3 Prozent gelegen. Im Europavergleich stünde die Republik zwar immer noch gut da, den Spitzenplatz in der EU wäre man aber los.«

Die Agenda Austria ist eine von Industriellen und vermögenden Privatleuten finanzierte Forschungseinrichtung unter Leitung des illustren Dr. Franz Schellhorn, ehemals Journalist bei der österreichischen Tageszeitung „Die Presse“. Auch die Tageszeitung „Kurier“ berichtet in ihrer Online-Ausgabe von den neuen Ergebnissen: „Auf den Spuren der versteckten Arbeitslosigkeit. Studie: Heimische Arbeitslosen-Quote in Wirklichkeit doppelt so hoch wie angegeben„. So etwas kommt in der Endphase des Wahlkampfs in Österreich bei vielen sicher nicht gut an, aber wir schauen trotzdem oder gerade deswegen mal genauer hin:

Grundlage ist die Studie „Österreich, das Land der versteckten Arbeitslosigkeit“ der „Denkfabrik“ Agenda Austria. Darin kommen die beiden Autoren zu dem Ergebnis, dass man »vor allem bei den AMS-Schulungsteilnehmern, Frühpensionisten und der sogenannten „stillen Reserve“ fündig« geworden sei. Diese Gruppe erklären die Differenz zwischen den offen ausgewiesenen und den nun genannten „tatsächlichen“ Arbeitslosen. Wobei man an dieser Stelle darauf hinweisen sollte, dass der AMS – also das österreichische Pendant zur Bundesagentur für Arbeit – bei den allmonatlichen Präsentationen immer sehr deutlich auf die Zahl der Schulungsteilnehmer hinweist, offensiver als die BA. »„Österreich versteckt vor allem bei den 55- bis 64-Jährigen jede Menge Arbeitslose, dafür sind wir bei den Jüngeren wider Erwarten gut“, meint Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn und verweist auf die im EU-Vergleich nach wie vor niedrige Erwerbsquote bei den Älteren. Der Spitzenplatz bei der EU-Arbeitslosenquote sei aber mit teuren Frühpensionierungen erkauft worden«, schreibt der Kurier. Die Studie spricht an dieser Stelle von rund 81.000 versteckt Arbeitslose in dieser Altersgruppe und damit weit mehr als die 60.000 Menschen in Schulungsmaßnahmen des AMS, die auch nicht auftauchen in der offiziellen Zahl. Der Rest der Differenz speist sich aus der hier schon für Deutschland angesprochenen „stillen Reserve“, die auf 190.000 taxiert wird.

Aber auch Eurostat weist die „stille Reserve“ für Österreich auf der Basis der monatlich 1.500 Haushaltsbefragungen aus, nur tauchen die eben nicht in der offiziellen Arbeitslosenzahl auf, denn sie sind ja auch nicht offiziell arbeitslos. Eurostat kommt derzeit auf 126.000 Menschen in dieser Gruppe.

„Diese Zahl gibt es, die Medien interessieren sich nicht für sie“ , wird Melitta Fasching von der Statistik Austria zutreffend in dem Kurier-Artikel zitiert. Und auf die Frage, warum diese Menschen nicht auch offiziell ausgewiesen werden, sagt sie: „Die stille Reserve ist keine homogene Gruppe – zu ihr zählen Pensionisten ebenso wie Studenten und Eltern, die ihre Kinder betreuen“ , sagt Fasching, „es mache wenig Sinn, sie mit klassischen Arbeitssuchenden in einen Topf zu werfen“.

Das AMS kann mit der Studie wenig anfangen: „Die Zahlen sind überhaupt nicht nachvollziehbar“, so Sprecherin Beate Sprenger. Den betroffenen Frühpensionisten werde automatisch ein Arbeitswunsch unterstellt, was man bei den Frühpensionisten durchaus diskutieren kann und muss. Und IHS-Arbeitsmarktexperte Helmut Hofer hält es für unseriös, ein mögliches, aber theoretisches Beschäftigungspotenzial pauschal als Arbeitslose zu bezeichnen.