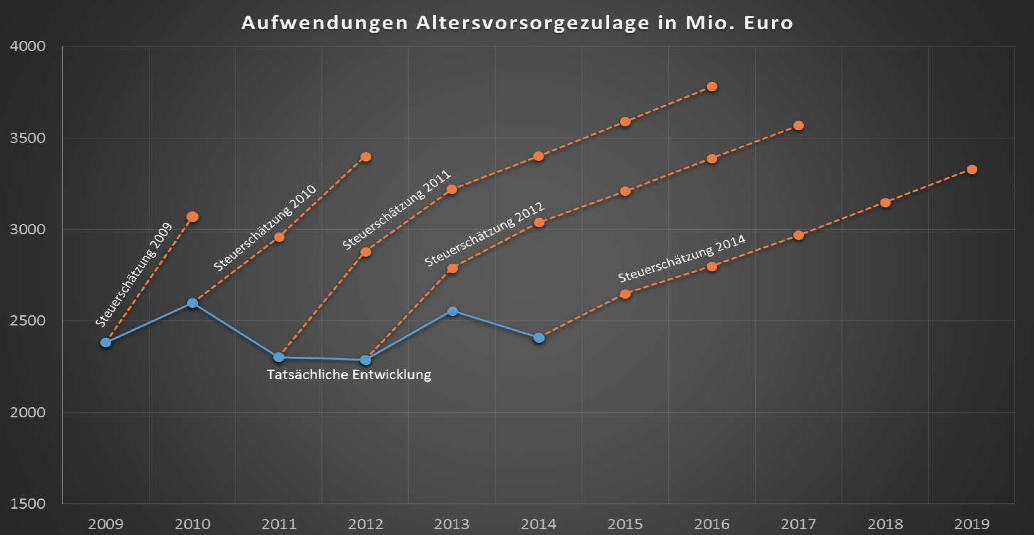

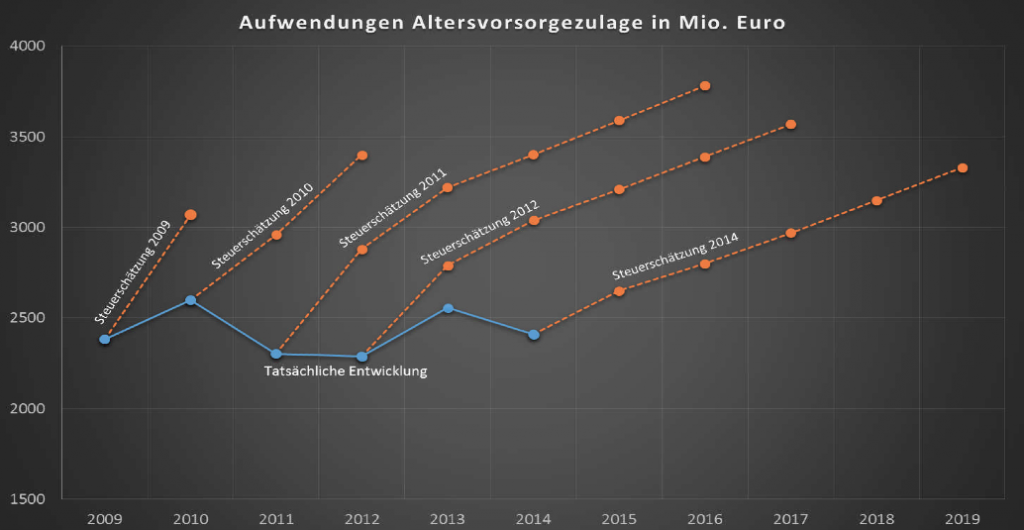

Also normalerweise ist es ja so, dass die Haushaltspolitiker versuchen, zukünftige Ausgaben klein zu rechnen oder zu verschieben. Da werden dann Annahmen gemacht, die so konstruiert sind, dass die daraus resultierenden Kosten geringer ausfallen als es dann tatsächlich kommt. An so etwas ist man gewöhnt. Aber den umgekehrten Fall findet man weitaus seltener. Die Kalkulation der Steuermittel für die Riester-Rentenförderung folgt offensichtlich diesem Ausnahmemuster. »Die Ausgaben für die staatliche Förderung der Riester-Rente werden nach Angaben der Bundesregierung bis 2019 voraussichtlich um rund 920 Millionen Euro steigen. Nach 2,41 Milliarden Euro im vergangenen Jahr rechnet der Arbeitskreis Steuerschätzung für 2019 mit Aufwendungen an Altersvorsorgezulagen von 3,3 Milliarden Euro«, kann man dem Artikel Förderung der Riester-Rente steigt bis 2019 entnehmen – und schreibt damit eine lange Geschichte der Fehlkalkulation fort, wie wir noch sehen werden.

Der Aufbau einer staatlich geförderten zusätzlichen Altersvorsorge (Riester-Rente) war und ist ein Kernstück der Rentenreform 2001 – neben der deutlichen Schwächung der gesetzlichen Rentenversicherung im Umlageverfahren durch die massive Absenkung des Rentenniveaus sowie einer „Dämpfung“ des eigentlich vorzunehmenden Rentenanstiegs durch Eingriffe in die Rentenanpassungsformel. Die Förderung wird in Form von Zulagen und einem zusätzlichen Sonderausgabenabzug ausgezahlt, wobei die Deutsche Rentenversicherung für die Abwicklung der staatlichen Förderung zuständig ist. Nun wurde in den vergangenen Jahren immer öfter auch kritisch berichtet über Sinn und Unsinn der unterschiedlichen Formen der Riester-Rente und ihrer Förderung, wobei sich diese Debatten in der Regel auf Fragen der „Rendite“ dieser kapitalgedeckten Form der privaten Altersvorsorge bezogen haben und beziehen. Offensichtlich hat die kritisch-ablehnende Perspektive ihre Wirkung entfalten können – denn die Inanspruchnahme dieser geförderten Form der Altersvorsorge schwächelt doch ganz erheblich, um das mal nett zu formulieren.

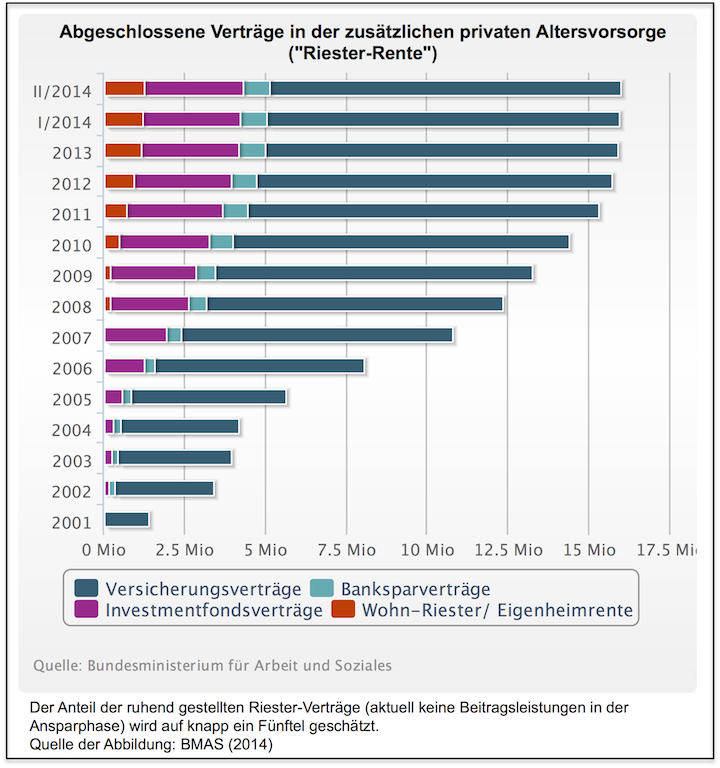

Ein erster flüchtiger Blick auf die Zahlen scheint hingegen eine „Erfolgsgeschichte“ anzuzeigen: Im Sommer des Jahres 2014 »wurden fast genau 16 Mio. Riester-Verträge gezählt. Die Versicherer liegen mit knapp 10,9 Mio. Policen unangefochten auf dem ersten Platz. Gefolgt von den Fondsgesellschaften mit gut 3 Mio. Verträgen. Nahezu 1,3 Mio. Menschen wohnriestern und gut 800.000 Riester-Verträge konnten Banken und Sparkassen an die Vorsorgeenthusiasten bringen.« Aber die wirkliche Wirklichkeit sieht anders aus, man kann nicht nur davon sprechen, dass das Riester-System schwächelt, sondern man muss sagen, »dass es an die Wand gefahren ist, denn seit dem Jahr 2011 ist klar erkennbar, dass die Zahl der neuen Verträge stagniert und die Wachstumsgeschichte vorbei ist: Im Jahr 2007 wurden mit fast 2,1 Mio. Policen die meisten Riester-Verträge neu abgeschlossen. Im Jahr 2013 hingegen haben sich nur noch 453.000 Menschen neu für das „Riestern“ entschieden und unter Berücksichtigung der Vertragsabgänge kann man erkennen, dass sich bei der Zahl der Verträge seit 2011 nichts mehr bewegt.« Außerdem muss man berücksichtigen, dass knapp 20 Prozent der Verträge ruhend gestellt sind und damit nicht (mehr) bespart werden.

»Nur auf 12,7 Millionen werden noch Beiträge eingezahlt … Nur 6,4 Millionen Versicherte zahlen den vollen Satz von 4 Prozent des Bruttoeinkommens ein, nur sie bekommen die volle Zulage – vier Millionen Frauen und 2,4 Millionen Männer. Hier hatte sich die Bundesregierung deutlich mehr Zuspruch erhofft, denn insgesamt könnten hierzulande 35,7 Millionen Menschen riestern«, so Kerstin Schwenn in ihrem Artikel Die Deutschen „riestern“ viel zu wenig.

Von den Beschäftigten werden mit Blick auf die Gesamtzahl der Riester-Verträge etwas mehr als ein Drittel erreicht – was aber eben auch heißt, dass zwei Drittel nicht partizipieren werden können von dieser ja eben nicht zusätzlichen Säule der Alterssicherung, denn die Zahlungen aus der Riester-Rente sollen ja – so der ursprüngliche Plan der rot-grünen Bundesregierung bei der Rentenreform um die Jahrtausendwende – die Absenkung des Rentenniveaus in der eigentlichen Rentenversicherung wieder kompensieren für die Betroffenen. Was natürlich bei solchen (Nicht-)Inanspruchnahmequoten auch nicht annähernd gelingen kann. Der Vollständigkeit halber sei noch hinzugefügt, dass aus sozialpolitischer Sicht besonders erschwerend hinzu kommt, dass die Haushalte, die über sehr niedrige oder durchschnittliche Einkommen verfügen, was sich dann ja auch über die Rentenformel abbilden wird in der Höhe der Leistungen aus der 1. Säule der Alterssicherung, eine überdurchschnittliche Nicht-Inanspruchnahme aufweisen, anders gesagt: Je wohlhabender die Haushalte, desto größer ist der Mitnahmeeffekt der staatlich geförderten Riester-Rente. Dass viele Versicherte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gar keine „Rendite“ aus ihren Sparmodellen erhalten werden, weil sie das dafür erforderliche Alter nicht erreichen werden oder dass die einzigen, die wirklich bislang profitiert haben, der finanzindustrielle Komplex war, wurde und wird auch immer wieder berichtet, so dass in der Gesamtschau bei vielen, die vorher dem Staat vertraut haben, dass er in ihrem Sinne handeln wird, wenn er so etwas einführt, nicht mehr glauben und dann lieber verzichten auf irgendeine Förderung.

Aber das alles lässt die Bundesregierung völlig kalt, wenn es um die Kalkulation der (angeblich) in Zukunft erforderlichen Steuermittel geht. Sie glaubt an den Erfolg der Riester-Story. Wie ein uneinsichtiger Wiederholungstäter werden sich auch die nun vorgelegten Zahlen in Rauch auflösen. Darauf hat dankenswerterweise der Bundestagsabgeordnete Markus Kurth von den Grünen auf der Basis einer Anfrage an die Bundesregierung hingewiesen, die ihm nun geantwortet hat.

Er hat sich die Zahlen geben lassen, wie sich realen Ausgaben für die steuerliche Förderung der Riester-Renten, also die Altersvorsorgeaufwendungen, entwickelt haben – und das dann verglichen mit den kalkulierten Steuermitteln für die staatliche Förderung, wie sie in den Steuerschätzungen der Jahre 2009 bis 2012 in Ansatz gebracht worden sind. Das Ergebnis verdeutlich eindrucksvoll die Abbildung. Man ist fast schon geneigt, etwas blumig zu bilanzieren: Wie eine Herde wilder Pferde stürmen die Steuerschätzer immer wieder in unerreichbare Regionen des Bedarfs an Steuermitteln für die Riester-Förderung – und werden dann von der Realität der tatsächlichen Inanspruchnahme eingeholt. Offensichtlich aber – siehe die Abbildung – gibt es keinen erkennbaren Lerneffekt. Der grüne Abgeordnete wird hinsichtlich der von ihm kritisierten Schönrechnerei zitiert mit den Worten: „Seit Jahren gibt sich die Bundesregierung der Illusion hin, dass die Riester-Rente immer beliebter wird.“

Nun könnte man an dieser Stelle kopfschüttelnd ob der (letztendlich nicht nur) rechnerischen Merkwürdigkeiten den Beitrag schließen. Dennoch kann und muss man weiterdenken. Denn offensichtlich sind wir konfrontiert mit einem grandiosen Scheitern des bestehenden Systems der staatlichen Förderung der privaten Altersvorsorge, die ja – bei allem Zurückbleiben hinter den hochgerechneten Erwartungen – jedes Jahr gut 2,5 Mrd. Euro verschlingt, von denen viele Euros in den Taschen der Finanzindustrie hängen bleiben. Von 2002 bis 2014 wurde die Riesterrente insgesamt mit 27,4 Milliarden Euro aus Steuermitteln subventioniert. Und beharrlich erscheint das Unvermögen der Bundesregierung, aus der faktischen Entwicklung irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Davon abweichend gibt es unterschiedliche Positionierungen, wie es (nicht) weitergehen soll in diesem Bereich.

»Wer etwas gegen Altersarmut tun will, muss die Riesterförderung endlich stoppen und die gesetzliche Rente stärken. Denn Riestern kann und wird den Niedergang der gesetzlichen Rente nicht ausgleichen«, so der Bundestagsabgeordnete Matthias Birkwald von den Linken in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau unter der Überschrift Die Riesterrente ist ein kolossaler Flop. Seine Diagnose deckt sich mit der Kritik vieler anderer:

»Schon im März 2008 begründete die Linke ihren Antrag mit dem Titel „Riesterrente auf den Prüfstand stellen“ wie folgt: „Tatsächlich wird das Gesamtversorgungsniveau aus gesetzlicher Rente und Zusatzvorsorgeleistungen aus der Riesterrente in Zukunft nicht einmal jenes Sicherungsniveau erreichen, welches vor der ,Riesterreform‘ allein aus der gesetzlichen Rente geleistet wurde.“ Das war damals schon wahr und die aktuellen Zahlen aus dem Rentenversicherungsbericht 2014 bestätigen das noch einmal eindrücklich: Zwischen 2000 und 2014 sank das Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente vor Steuern von 53 auf 48 Prozent und wird 2028 auf 44,4 Prozent geschrumpft sein. Selbst mit Riesterrente und – das sei hinzugefügt – unter völlig unrealistischen Annahmen von vier Prozent Verzinsung und Verwaltungskosten von zehn Prozent werden wir dann nur bei einem Gesamtsicherungsniveau von 50,6 Prozent angekommen sein. Zwischen 2014 und 2028 sollen laut der Bundesregierung die Löhne um 51,3 Prozent steigen, die gesetzliche Rente aber nur um 39 Prozent.

Im Klartext: Die Kürzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel verschärfen den Niedergang der gesetzlichen Rente Jahr für Jahr. Riestern kann und wird den Niedergang der gesetzlichen Rente nicht ausgleichen.«

So weit, so bekannt und grundsätzlich auch richtig. Was aber tun? Birkwald plädiert in seinem Beitrag für ein 3-Punkte Programm:

»Erstens: Die staatliche Riesterförderung wird gestoppt. Wer heute schon einen Riester-Vertrag hat, soll die bisher angesparten Gelder reibungslos und freiwillig auf sein persönliches Rentenkonto bei der Deutschen Rentenversicherung einzahlen können.

Zweitens: Die in den kommenden Jahren vorgesehenen jährlichen 3,5 Milliarden Euro Riesterförderung werden zur Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus eingesetzt. Damit ließe sich dauerhaft eine zusätzliche Rentenerhöhung von 1,5 Prozent finanzieren.

Drittens: Die Kürzungsfaktoren werden aus der Rentenanpassungsformel gestrichen und die Rückkehr zu einem angemessenen und lebensstandardsichernden Rentenniveau vor Steuern in Höhe von 53 Prozent wird langfristig durch eine jährliche moderate Beitragssatzerhöhung finanziert. «

Am eher anderen Ende sind dann Positionen zu verorten wie des Vorsitzenden der CDU-Sozialausschüsse, Karl-Josef Laumann: Es müsse darüber diskutiert werden, wie die Riester-Rente profitabler werde. Eine Option sei, die private Altersvorsorge verpflichtend einzuführen. Darüber würde sich die Finanzwirtschaft sicher sehr freuen, denn die, so Schwenn in ihrem Artikel, »sorgt sich ums Geschäft, weil gerade die Jüngeren mit eher niedrigen Einkommen zögern, einen Vorsorgevertrag abzuschließen.«

Und die Grünen? Der bereits erwähnte Bundestagsabgeordnete Markus Kurth wird in dem Schwenn-Artikel so zitiert: »Kurth sagt, viele fürchteten, dass sie im Alter ohnehin nur die staatliche Grundsicherung bekämen – auf die das Riestern angerechnet werde. Nur jeder Fünfte mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 1200 Euro sorge „riestergefördert“ vor. Kurth fordert als Anreiz, die Einführung eines Freibetrages bei der Grundsicherung zu prüfen. „Das wäre eine Lösung“, sagte er. „Allerdings eine teure, denn den Freibetrag müsste man wohl auch für die gesetzliche Rente gewähren.“ Geringverdiener sollten jedenfalls höhere Zulagen bekommen. Außerdem müssten Riester-Produkte transparenter werden.«

Der eigentliche weiterführende Vorschlag von ihm kommt dann: „Wir könnten uns auch ein neues Riester-Basisprodukt vorstellen, gespeist aus einem öffentlichen Fonds, öffentlich administriert und gemanagt durch die Deutsche Rentenversicherung – so ähnlich wie in Schweden“, sagte Kurth.

Zu diesem Ansatz vgl. auch Markus Kurth: Private Altersvorsorge stärken! Das Basisprodukt in öffentlich-rechtlicher Hand, 23.12.2014. Der Referenzpunkt für dieses „Grüne Basisprodukt“ die 3. Säule des Alterssicherungssystems betreffend sind offensichtlich die Erfahrungen, die man in Schweden gesammelt hat. Dazu kann man dem Kurth-Papier entnehmen:

»Beim skandinavischen Modell des staatlichen Vorsorgefonds investieren die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Teil ihres Einkommens in staatliche Fonds. Diese sind ausschließlich den Anlageinteressen der Vorsorgenden gewidmet. Information, Kontrolle und Standards bei der Anlage werden groß geschrieben. In Schweden, wo die so genannte Premiepension von einer neu geschaffenen Behörde verwaltet wird, wählt der oder die Versicherte gemäß der individuellen Risikobereitschaft und auf der Grundlage verlässlicher Informationen aus einem überschaubaren Pool von staatlich geprüften und zertifizierten Produkten aus. Die jährlichen Kosten betragen lediglich etwa ein Zehntelprozent des verwalteten Vermögens.«

Aus dem Bundesarbeitsministerium hört man dazu – wie zu vielen anderen Baustellen in der Sozialpolitik – nichts. Möglicherweise ist die Ministerin, Andrea Nahles (SPD) erschöpft bzw. stillgelegt nach Rentenpaket und Mindestlohn und/oder angesichts dessen, was auf sie noch zukommen wird – Stichwort Tarifeinheitsgesetz – bedient mit solchen Systemfragen. Aber vielleicht ist es auch ganz anders, denn man arbeitet ja bislang den Koalitionsvertrag ab und da steht eine weitere „Rentenreform“ (man mag diesen Begriff schon nicht mehr hören) drin: Die Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge. Möglicherweise will man da zeigen, was man „gelernt“ hat: Mehr in Richtung auf eine Verpflichtung zur Vorsorge marschieren, damit sich die Leute nicht so einfach entziehen können, den von der Riester-Ebbe „gebeutelten“ Versicherungsunternehmen und Banken neue Produktperspektiven eröffnen und dann auch noch durch Instrumente wie die Entgeltumwandlung weiter dazu beitragen, dass die Arbeitnehmer ihre „Betriebsrente“ letztlich selbst finanzieren und zugleich die eigenen Rentenansprüche aus der 1. Säule nach unten fahren. Möglicherweise heißt natürlich nicht hoffentlich. In diesem Fall gilt das ganz besonders.

Abb.: MdB Markus Kurth, Aufwendungen Altersvorsorgezulage in Mio. Euro