Jede zweite Brille in Deutschland ist von Fielmann. Der Konzern produziert nicht im Ausland, sondern im brandenburgischen Rathenow. 3,5 Millionen Brillen allein im letzten Jahr. Innerhalb von zwei Tagen, so das Versprechen an die Kunden, wird die neue Brille geliefert: Modische Modelle für wenig Geld. Andere Brillenhersteller können da kaum mithalten: Fielmann ist der unumstrittene Marktführer und hat nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, Österreich und Italien Filialen. Nach einem Rekordumsatz in 2014 hat die Aktiengesellschaft mehr als 134 Millionen Euro Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Das Unternehmen hat knapp 17.000 Mitarbeiter.

Die produzieren also sogar in Deutschland, dann auch noch in Ostdeutschland, wo solche Arbeitsplätze dringend gebraucht werden. Eine echte Erfolgsgeschichte.

Aber wie so oft eine mit zwei Seiten. Der Beitrag Fielmann: Überstunden und Niedriglöhne von work-watch (www.brennpunkt-betrieb.de) wirft ein wenig Licht auf die so gar nicht glänzende andere Seite der Erfolgsstory.

»Viele der 1000 Beschäftigten des Produktions- und Logistikzentrums der hundertprozentigen Konzerntochter Rathenower Optische Werke, einem Betrieb ohne Tarifbindung, teilen diese Sicht nicht: Sie klagen über befristete Arbeitsverträge, kurzfristig anberaumte Überstunden, schlechte Bezahlung auf Mindestlohnniveau, hohen Arbeitsdruck und eine Betriebsatmosphäre, die von Angst geprägt ist. In der Montage werden zum Beispiel Stückzahllisten und „Bruchlisten“ über defekte Brillen geführt. Sogenannten „Minderleistern“ – also denen, die ihre Vorgaben nicht erfüllen – droht dann ein Gespräch mit dem Vorgesetzten. Vor allem die überbordende Arbeitszeit – manchmal mehr als 50 Stunden in der Woche – führte zur Unzufriedenheit in der Belegschaft.«

Unter den den etwa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Brillenfertigung soll der Krankenstand mehr als zehn Prozent betragen.

»Vor allem die überbordende Arbeitszeit – manchmal mehr als 50 Stunden in der Woche – führte zur Unzufriedenheit in der Belegschaft. Festgelegt war die Arbeitszeitregelung in der Betriebsvereinbarung (BV) von 1997 …: „Obergrenze der regelmäßigen Arbeitszeit sind 50 Stunden die Woche, zehn Stunden am Tag. In Ausnahmefällen kann die Verteilung der Arbeitszeit auf sechs Tage erfolgen.“ Die Ankündigungsfrist für Mehrarbeit beträgt eigentlich drei Tage. „Aus dringenden betrieblichen Gründen“, so schränkt die Vereinbarung ein, „ist im Ausnahmefall auch eine kürzere Ankündigungsfrist zulässig.“ Die Ausnahmeregelung sei häufig zur Anwendung gekommen, lautet der Vorwurf.«

Zugleich kann man an diesem Fall auch wieder einmal studieren, dass es vor Ort in den Betrieben oftmals eine Gemengelage gibt, die es verbietet, von einer einfachen „Hier die Arbeitnehmer, da das Unternehmen“-Logik auszugehen.

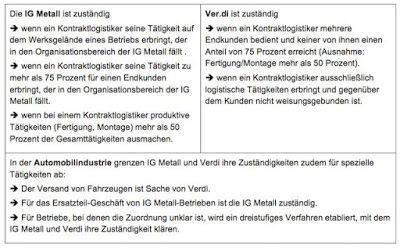

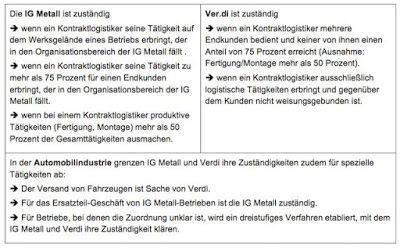

Es gibt einen Betriebsrat, aber der ist wie in anderen Unternehmen auch oft zu beobachten, keineswegs einheitlich aufgestellt: Vor allem Betriebsräte der Industriegewerkschaft Metall haben die Missstände kritisiert und sind dafür an den Pranger gestellt worden. Die Spaltung der Belegschaftsvertreter kann man hier erkennen:

»Rundgänge der Betriebsräte und ihre Gespräche mit Kollegen – also die Grundvoraussetzung jeder Betriebsratsarbeit – würden die Arbeitsabläufe und damit den Betriebsfrieden stören. Diesen Vorwurf habe sogar die ehemalige Betriebsratsvorsitzende, die mehr als zehn Jahre lang jede Anfrage der Geschäftsleitung abgenickt hätte, formuliert. Sie gehört immer noch der Betriebsratsmehrheit an.«

Die Mehrheit im Betriebsrat wird als „arbeitgebernah“ bezeichnet. Diese Betriebsratsmehrheit hat im Jahr 2015 keine einzige Betriebsversammlung einberufen, obwohl eigentlich vier im Jahr gesetzlich vorgeschrieben sind.

Die Mitarbeiter hoffen nun auf die neue Betriebsvereinbarung, die Anfang dieses Jahres nach „zähen Verhandlungen“ unterzeichnet wurde. Aber auch hier zeigt sich die letztendlich nicht auflösbare Machtasymmetrie zwischen Arbeitnehmern und dem Unternehmen: Die IG Metall ist mit Blick auf die neue Betriebsvereinbarung skeptisch und angesichts der Vereinbarung „zwiegespalten“. Sie sei zwar besser als die alte, aber würde hinter den Standard anderer Betriebsvereinbarungen in vergleichbaren Unternehmen zurückfallen.

»Der amtierende Betriebsratsvorsitz … habe eine „zu harte“ Betriebsvereinbarung mit der Begründung abgelehnt, den Arbeitgeber nicht so sehr einzuschränken, weil sonst der Standort möglicherweise verlagert werde.«

Der Geschäftsführer des Unternehmens hat 2014 auf einer Betriebsversammlung gesagt: „Wir wollen die Standortfrage nicht stellen – brauchen aber eine gewisse Flexibilität der Mitarbeiter“.

Herausgekommen ist eine Betriebsvereinbarung des „kleineren Übels“. So wurde die – gesetzliche – Höchstgrenze der Wochenarbeitszeit von 48 Stunden in die Vereinbarung geschrieben.

Dieses Beispiel zeigt erneut, dass es in der betrieblichen Realität eben nicht nach einfachen Mustern geht (die da unten, die da oben), sondern das ewige Damoklesschwert der Standortverlagerung sorgt für eine beständige Machtasymmetrie und zugleich ist es aus der betrieblichen Perspektive ja auch verständlich, dass man eine gewisse Flexibilität braucht, wenn man im Wettbewerb steht. Auch gewerkschaftlich organisierte Betriebsräte wissen das und müssen permanent Kompromisse schließen zwischen den (angeblichen) betrieblichen Interessen und den Forderungen aus der Gewerkschaftsperspektive. Das ist kein Gelände für Klassenkampf, zugleich aber wird wieder einmal deutlich, welche Entlastungsfunktion eine Tarifbindung der Unternehmen haben kann, denn dort sind auf einer überbetrieblichen Ebene viele Punkte geregelt, die ansonsten vor Ort nur sehr mühsam bis gar nicht ausgehandelt werden können. Und gerade in Ostdeutschland ist die Tarifbindung desaströs niedrig.

Wozu das führt, kann man diesem Beitrag entnehmen: Schwache Verhandlungsposition im Osten.

»Die Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind nach wie vor groß: In den neuen Bundesländern fallen die Bruttoverdienste fast 20 Prozent niedriger aus. Wie ist eine solche Differenz – 25 Jahre nach der Wiedervereinigung – zu erklären? Als Begründung werden oft Unterschiede in der Produktivität oder Qualifikation herangezogen. Doch es gibt einen weiteren, wenig beachteten Faktor: Die Arbeitnehmer im Osten sind vor allem bei Neueinstellungen bereit, „einen relativ niedrigen Lohn zu akzeptieren“, schreiben Christoph S. Weber und Philipp Dees von der Universität Erlangen. Das bedeute nicht, dass sich Ostdeutsche keine höheren Löhne wünschen, sondern eher, dass sie wenig Chancen sehen, diese durchzusetzen. Arbeitgeber könnten sich dies zunutze machen und niedrigere Löhne zahlen.«

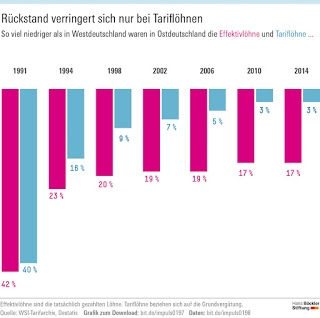

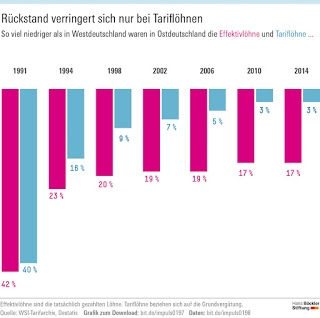

In Zahlen ausgedrückt:

»Nicht nur die tatsächlich gezahlten Löhne, sondern auch die Erwartungen sind in Ostdeutschland deutlich geringer. Im Schnitt lagen die Lohnerwartungen aller nicht beschäftigten Personen, die eine Vollzeitstelle suchten, 2011 im Westen bei 1.618 Euro netto, im Osten bei 1.303 Euro«, so die Wissenschaftler in ihrer Untersuchung (vgl. ausführlicher: Christoph S. Weber, Philipp Dees: Anspruchslöhne: immer noch Unterschiede zwischen Ost und West, in: WSI-Mitteilungen, Heft 8/2015, S. 593–603).

Daraus kann sich offensichtlich eine Art Teufelskreis entwickeln:

„Das bestehende niedrigere Lohnniveau drückt wahrscheinlich die Anspruchslöhne. Diese niedrigeren Anspruchslöhne wiederum sorgen dafür, dass auch die tatsächlich gezahlten Löhne niedriger bleiben.“

Und hier spielt die Frage der Tarifbindung eine wichtige Rolle:

»Dass dieser Effekt im Osten noch stärker zum Tragen kommt als im Westen, liegt an der geringeren Tarifbindung: „In Abwesenheit von Tarifverträgen werden Löhne grundsätzlich freier verhandelt“, schreiben die Wissenschaftler. Dadurch hätten die Unternehmen erheblich mehr Gestaltungsspielraum. Anders ausgedrückt: Die Arbeitgeber haben es leichter, niedrige Erwartungen der Bewerber auszunutzen und die Löhne zu drücken.«

Die Zusammenhänge – und die Unterschiede – sind offensichtlich:

»Wer nach Tarif bezahlt wird, verdient bereits heute im Osten kaum weniger als im Westen. In Ostdeutschland arbeiten über alle Branchen hinweg allerdings nur 47 Prozent der Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben, während es in Westdeutschland 60 Prozent sind. Die Zahl der Beschäftigten, deren Vergütung sich am Branchentarifvertrag orientiert, ist ebenfalls niedriger als in Westdeutschland.«

Quelle der Abbildung: Böckler Impuls 20/2015