Die Kinder- und Jugendhilfe ist eine eigene Welt – auch und gerade für die Politik und die „Kostenträger“, wie das bei uns so heißt. Es handelt sich auf der einen Seite um kommunalisierte Systeme und damit allein ist schon eine erhebliche Varianz der Angebote und der Bedingungen verbunden. Die Länder spielen mit und auf der Bundesebene gibt es als großen Rahmen eines der (noch) „schönsten“ Sozialgesetzbücher. Das SGB VIII, das Kinder- und Jugendhilferecht. „Schön“ deshalb, weil hier zum einen tatsächlich anders als in anderen Sozialgesetzbüchern (noch) zahlreiche individuelle Rechtsansprüche auf bestimmte Hilfen und Leistungen normiert sind, zum anderen wegen der Konzeption als ein umfassend von den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ausgehendes Regelwerk, dass eben nicht nur auf einen defizitfokussierten Ansatz der Hilfe, wenn es nicht mehr anders geht, eingeengt ist. Folglich nehmen Beratung und andere Angebote einen entsprechenden Raum ein.

Das alles ist verbunden mit einer hohen Fachlichkeit, sowohl auf Seiten des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, also den Jugendämtern, wie auch bei den vielen Jugendhilfeanbietern, oftmals in freigemeinnütziger Trägerschaft, wobei auch hier und in Teilbereichen zunehmend privatgewerbliche Anbieter anzutreffen sind.

Das kostet. Und die Kosten fallen überwiegend auf der kommunalen Ebene an. Man kann sich vorstellen, dass in Verbindung mit der Tatsache, dass individuelle Rechtsansprüche eine Sperre gegen budgetbedingte Einsparungen darstellen, große Anreize gegeben sind, nach Möglichkeiten zu suchen, Aufgabenanstiege schon im bestehenden System zu begrenzen.

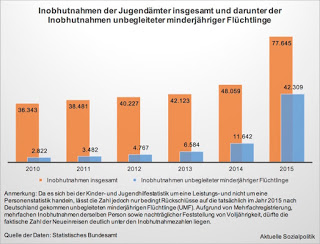

Das gilt natürlich erst recht, wenn neue und zusätzliche Klienten im bestehenden System aufschlagen. Und genau das ist passiert mit den „unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind – und für die nun das Jugendhilfesystem zuständig ist. Mit allen (dort noch) hohen Standards und daraus resultierenden Kosten. Wir ahnen schon, wohin die Vorrede führen wird.

Denn die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die nach Deutschland eingereist sind und nun versorgt, betreut und ggfs. auch behandelt werden müssen – und das nach den Standards der Kinder- und Jugendhilfe, die bis heute (noch) hoch sind -, kosten eine Menge Geld. Und da überrascht es nicht, wenn Kostenträger auf den Gedanken kommen, die Ausgaben für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nach unten zu drücken – auch vor dem Hintergrund, dass die Legitimation für eine solche Absenkung bei der Gruppe der Flüchtlinge einfacher erscheint aufgrund des gesellschaftlichen Klimas, als wenn man mit einem generellen Angriff auf die Standards beginnen würde, von dem alle Kinder und Jugendlichen betroffen wären. Um das zu erreichen, muss man ihre automatische Einbettung in das bestehende Kinder- und Jugendhilfssystem aber erst einmal aufbrechen.

Genau das war das Anliegen eines Vorstoßes des Landes Bayern bei der Ministerpräsidentenkonferenz, dem Treffen aller Länderchefs, die Ende Oktober in Rostock stattgefunden hat. Und von vielen nicht erwartet hat sich Bayern offensichtlich durchgesetzt, denn hinsichtlich des Ergebnisses wird uns mitgeteilt:

»Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bitten die Bundesregierung im Dialog mit den Ländern, rechtliche Regelungen für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu erarbeiten. Hierbei sollen die Steuerungsmöglichkeiten verbessert und die Kostendynamik begrenzt werden. Dabei soll auch die Leistungsart „Jugendwohnen“ bei den Vorschriften zur Jugendsozialarbeit nunmehr explizit beschrieben werden.« (vgl. Sellering und Haseloff informieren über Ergebnisse der MPK, 28.10.2016).

Der Beschluss wurde übrigens einstimmig gefasst.

»Die Länderchefs fordern ein Sondergesetz zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. Jugendhilfe-Verbände zeigen sich empört» – so beginnt der Artikel Jugendhilfe zweiter Klasse von Kaija Kutter, die das ausgereift, was da beschlossen wurde.

Als die rund 50.000 unbegleiteten jungen Flüchtlinge im vergangen Jahr bundesweit verteilt wurden, gab es für sie vielerorts nur Provisorien und keine Unterbringung nach Jugendhilfe-Standard. Was die Länder jetzt wollen, ist eine dauerhafte Sonderregelung für diesen Personenkreis, schreibt Kutter.

Wir aber will man die Absenkung der („teuren“) Standards in der Jugendhilfe umsetzen? Der entscheidende Begriff ist das „Jugendwohnen“ – und den kann man sozialtechnokratisch und mit erheblichen praktischen Auswirkungen auch übersetzen als erhebliche Absenkung des Personalschlüssels:

»Anders als in Heimen, wo ein Fachkraft-Kind-Schlüssel von eins zu vier oder fünf die Regel ist, ist das Jugendwohnen im Rahmen der Jugendsozialarbeit schon mit einem Schlüssel von eins zu zehn oder gar eins zu 40 zulässig.«

Übrigens: Der ursprüngliche Beschlussvorschlag des Landes Bayern ging sogar noch weiter. Bayern wollte dem „Jugendwohnen“ im Rahmen der Jugendsozialarbeit im Gesetz „Vorrang“ vor anderen Hilfsangeboten einräumen. Der Vorrang-Begriff zumindest konnte verhindert werden.

Faktisch bedeutet der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, dass für junge alleinreisende Flüchtlinge schlechtere Standards gelten sollen als für inländische Jugendliche. Sonst bräuchte man keine entsprechenden eigenen Regelungen im SGB VIII.

Und nicht vergessen werden sollte das Kleingedruckte: »Die unionsregierten Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt setzen noch eine Protokoll-Notiz hinzu … So sollten Länder die Möglichkeit bekommen, „Landesrahmenverträge mit den kommunalen Spitzenverbänden und den Leistungserbringern“ zur Finanzierung von Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge abzuschließen. Dabei sollen die Vereinbarungen der örtlichen Träger diesen Rahmenvereinbarungen entsprechen. Und weiter: Zudem ist gesetzlich sicherzustellen, dass sich die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe „im Regelfall“ auf Minderjährige konzentrieren.«

Wo liegt der Unterschied zwischen einem 16-jährigen deutschen Jungen, der keine fürsorgenden Eltern hat, und einem allein geflüchteten aus einem anderen Land? Diese Frage stellt Kaija Kutter in ihrem Kommentar Recht nach Herkunft. Die Antwort aus fachlicher Sicht ist einfach: »Beide haben Anspruch auf geeignete Hilfe. Sei es eine gut betreute Jugendwohnung oder – falls es sie gibt – eine nette Pflegefamilie, in die er gut passt.« Genau das soll jetzt offenbar aufgebrochen werden. Dazu Kutter:

»Was die Ministerpräsidenten offenbar wollen, was aber nicht geht, ist ein abweichendes Recht je nach Herkunft der Kinder. Beispielsweise ein schlechter betreutes Jugendwohnen als billiges Angebot für junge Geflüchtete. Das verstößt gegen das Diskriminierungsverbot. Man darf gespannt sein, wie die Familienministerin ein solches Gesetz ausgestalten wird.«

Aber sie sieht selbst die mögliche „Weiterentwicklung“ des Sparkonzepts am Horizont, sollte es bei der selektiven Herausnahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge irgendwelche Schwierigkeiten geben: So »gibt es auch die Idee, die Ansprüche aller jungen Volljährigen zu kappen, also sowohl die der bereits hier in Deutschland geborenen, als auch die der nach Deutschland geflüchteten. Sie sollen, so die Linie der CDU-geführten Länder in der Protokollnotiz der Ministerpräsidentenkonferenz, nicht mehr regelhaft unter das Kinder- und Jugendhilfegesetz fallen.«

In diese Richtung würde auch passen, was bereits aus dem Koalitionsausschuss am 6. Oktober 2016 berichtet worden ist:

»Bei der Pressekonferenz zum Treffen des Koalitionsausschusses am 6. Oktober erklärt die Vorsitzende der CSU Landesgruppe Gerda Hasselfeldt, man habe sich aus Kostengründen darauf geeinigt, dass die Länder eine zusätzliche Kompetenz erhalten sollen, um über Inhalt und Umfang der Leistungen der Kinder – und Jugendhilfe in ihrem Bundesland zu bestimmen. Dies soll insbesondere bei Leistungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sowie an junge Volljährige gelten. Damit wird der Weg für die seit langem von einigen Bundesländern geforderte Gesetzesänderung zum sog. Ländervorbehalt geöffnet.« (vgl. Jugendhilfe zweiter Klasse: Einigung zu Kosteneinsparungen bei jungen Flüchtlingen auf dem Weg, 13.10.2016)

Darum geht es wohl in Wirklichkeit – man hat ein Einfallstor gesucht und gefunden, um eine generelle weitere Föderalisierung des Jugendhilferechts zu erreichen. Und das beißt die Maus keinen Faden ab – Kostensenkungen kann man nur erreichen, in dem man die Standards und die damit verbundenen Finanzbedarfe nach unten drückt.

Dietrich Mittler bringt das in der Überschrift seines Artikels auf den Punkt: Betreuung soll billiger werden. Es gehe darum, „die Steuerungsmöglichkeiten zu verbessern und die Kostendynamik zu begrenzen“, wird ein Sprecher der bayerischen Staatskanzlei zitiert. Die Länder müssten die Möglichkeit bekommen, „die Kosten für die Jugendhilfe-Maßnahmen mit steuern zu können“. Bislang seien ihre Einwirkungsmöglichkeiten „äußerst begrenzt“. Technokratisch daherkommend, es geht auch handfester, so beispielsweise von Seiten der bayerischen Sozialministerin Emilia Müller:

„Wir wollen steuern können, welcher junge Mensch welche Hilfe vom Staat bekommt.“ Es gleicht einer Kampfansage, wenn sie sagt: „In vielen Fällen braucht es zum Beispiel keine heilpädagogische Rundum-Betreuung, andere Hilfsangebote sind passgenauer und weniger aufwendig.“

Da läuft er mit, der Verdacht gegen die Träger von Jugendhilfemaßnahmen, dass Jugendhilfe-Einrichtungen auch jenen jungen Flüchtlingen das teuere Vollprogramm zugute kommen lassen, die es gar nicht brauchen. Belege für diesen Verdacht? Fehlanzeige. Und man sollte an dieser Stelle daran erinnern dürfen – nicht die Träger, sondern die Jugendämter bestimmen, wer welche Jugendhilfe-Maßnahme benötigt.

Die betroffenen Organisationen selbst legen Zahlen vor, die ihre eigene Sprache sprechen:

Unter dem Dach von evangelischen und katholischen Jugendhilfeträgern in Bayern befinden sich »gut 4.600 unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, davon 1.793 in Wohngruppen mit erhöhtem Betreuungsaufwand. Fast 3.000 indes seien bereits in Wohnformen untergebracht, in denen die Betreuungsleistungen gering und damit kostengünstig seien. Dies sei dem Sozialministerium bekannt.« Aber wen interessieren schon Fakten.

Der Hintergrund verweist erneut aus den monetären Aspekt, wenn man berücksichtigt, dass in den kostenintensiven heilpädagogischen Wohngruppen der Betreuungsaufwand besonders hoch ist. Die dort anfallenden Kosten liegen bei 125 bis 160 Euro pro Tag, bezogen auf den Freistaat Bayern. Michael Eibe, der Vorsitzende der Katholischen Erziehungshilfe in Bayern, weis darauf hin, dass gemeinsam mit den Jugendämtern schon heute sehr sorgfältig darauf geschaut wird, welcher der unbegleiteten Flüchtlinge mehr und welcher weniger Betreuungsaufwand braucht:Viele Jugendliche bräuchten nachweislich nur geringe Betreuungsmaßnahmen, deren Kosten sich um die 40 bis 45 Euro pro Tag bewegen. Das habe man dem Sozialministerium bereits mit fundierten Zahlen im Juni belegen können«, kann man dem Artikel Sozialverbände stellen sich vor junge Flüchtlinge entnehmen.

Die Antwort des bayerischen Ministeriums ist ein Zeugnis einer – nun ja – sehr grobschlächtigen Sicht auf Menschen: „Ein junger Mensch, der Wochen, wenn nicht gar Monate oder Jahre selbständig unterwegs war, braucht eine völlig andere Form der Unterstützung als zum Beispiel ein Jugendlicher, der aus schwierigen sozialen Verhältnissen in eine Einrichtung der Jugendhilfe kommt.“

Klar, wer es bis hierher geschafft hat, ist irgendwie tendenziell top fit im Vergleich zu den Multiproblem-Luschen aus unseren Reihen.

Aber wie gesagt, es geht ja nicht wirklich um die fachlich berechtigte Frage, welche Hilfen wann und wo für wen sinnvoll sein können. Es geht ums Geld. Dazu abschließend die bayerische Sozialministerin: „Der Staat, der für ein Angebot zahlt, muss auch Möglichkeiten haben, Einfluss darauf zu nehmen, was mit staatlichen Mitteln tatsächlich an Leistungen gewährt wird.“

Fazit: Wir erleben unter dem Deckmantel einer Sonderregelung für junge Flüchtlinge einen erneuten Vorstoß gegen die in der Vergangenheit erkämpften und erarbeiteten (hohen) Standards der Jugendhilfe, die ihren Preis haben, den man aber drücken will – und wir sehen die Ausweitung auf das gesamte SGB VIII (was das eigentliche Ziel sein wird) bereits in Umrissen erkennbar vor uns, wenn man an die aktuellen Überlegungen aus der Bundesregierung hinsichtlich der anstehenden gesetzlichen Neuregelung des SGB VIII denkt.

Wer sich aus einer fachlichen und damit inhaltlichen Perspektive für das Thema „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ interessiert, der sei hier neben den Informationen des Bundesfachverbands unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (BumF) auf diese beiden Schwerpunktausgaben von Jugendhilfe-Fachzeitschriften verwiesen, in denen die Bandbreite der Maßnahmen aufgezeigt wird:

Jugendhilfe-aktuell, Heft 2/2016: Schwerpunktthema: jung geflüchtet

Jugendhilfe-Report, Heft 1/2016: Schwerpunktthema: Kinder und Jugendliche mit Fluchthintergrund

Abschließend noch ein kurzer Verweis auf unser Nachbarland Österreich, denn auch dort gibt es unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und auch dort gibt es eine Diskussion über den Umgang mit den jungen Menschen. Junge Flüchtlinge nur auf dem Papier gleichberechtigt, so hat Gudrun Springer ihren Artikel überschrieben. »Minderjährige ohne österreichische Staatsbürgerschaft und Staatenlose sind österreichischen Kindern also in Bezug auf Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe gleichgestellt – das besagt ein Gutachten von Karl Weber und Michael Ganner von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Innsbruck. Laut der Hilfsorganisation SOS Kinderdorf, die das Gutachten in Auftrag gegeben und am Mittwoch präsentiert hat, liegt hier aber vieles im Argen.«

Das angesprochene rechtswissenschaftliche Gutachten findet man hier:

Karl Weber, Stephanie Jicha und Michael Ganner (2016): Gutachten zu Rechtsproblemen von SOS-Kinderdorf – Österreich mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Innsbruck, 27.10.2016

Auch in Österreich geht es um das Geld.

SOS Kinderdorf-Geschäftsführer Christian Moser: „Auf dem Papier hat zwar das Jugendamt die Obsorge übernommen, in der Realität bleiben asylwerbende Jugendliche aber weiterhin oft nur grundversorgt.“ Dem Innenministerium zufolge befinden sich derzeit österreichweit 5.500 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) in Österreich in Grundversorgung – zwar bei höherem Tagessatz als Erwachsene, dieser entspreche laut NGOs aber weitaus nicht dem, was für österreichische Kinder in Betreuungseinrichtungen aufgewendet werde. Grundversorgungsleistungen sollten laut Gutachten „die fundamentalen Lebensbedürfnisse“ abdecken, jene der Jugendhilfe „darauf aufbauend pädagogische Zielsetzungen beinhalten“.

Und die Probleme, die aus Österreich berichtet werden, kommen uns sehr bekannt vor:

»Bei Einrichtungen für österreichische Kinder liege etwa laut SOS Kinderdorf die durchschnittliche Zahl der betreuten Kinder bei acht bis zehn, bei UMF befänden sich aber oft 40 andere asylwerbende Jugendliche im gleichen Haus. Tausende wohnen laut Moser in Großquartieren. Außerdem würden Qualitätskontrollen durch die Behörden sowie der regelmäßige Kontakt zum zuständigen Sozialarbeiter fehlen.«

Immer das gleiche Muster.