Der folgende Text wird von vielen nicht gerne gelesen werden. Nicht nur, weil es um das Thema Flüchtlinge an sich geht, sondern um letztendlich unauflösbare Dilemmata des (Nicht-)Handelns. Es geht um einzelne Menschenleben, deren Schutz an allererster Stelle stehen muss, wenn man einen Rest an Ethik in sich trägt, zugleich geht es aber auch um den Blick auf gesellschaftliche Realitäten, die man nicht aufheben kann durch weltfremde Forderungen, will man nicht katastrophale Folgen in Kauf nehmen. Die aber auch so teilweise eintreten werden, wenn man explizit „flüchtlingspolitisch“ handelt. Das alles mit „Ambivalenz“ zu umschreiben, ist angesichts der existenziellen Dimension des Thema eine semantische Untertreibung. Aber es ändert nichts daran – man wird sich die Hände schmutzig machen müssen, so oder so.

Wir haben es mit Ängsten zu tun, mit verständlichen und nachvollziehbaren, aber auch mit aufgebauschten und produzierten Ängsten. Daraus erwachsen Stimmungen und mit ihnen politische Folgen. Nehmen wir als Beispiel den EU-Parlamentspräsidenten Antonio Tajani, Nachfolger von Martin Schulz – und Italiener, was in diesem Fall zu wissen wichtig ist: „Wenn wir die Probleme in Afrika südlich der Sahara nicht gemeinsam lösen, dann werden in fünf, sechs Jahren Millionen Migranten kommen“, so wird er in diesem Artikel zitiert: Tajani warnt vor Millionen Flüchtlingen. Und auch an anderer Stelle wird Tajani, Politiker der konservativen Berlusconi-Partei Forza Italia, zitiert: ‚Millions of Africans‘ will flood Europe unless it acts now, warns European chief, as Paris evacuates huge migrant camp. »Europe is „underestimating“ the scale and severity of the migration crisis and „millions of Africans“ will flood the continent in the next five years unless urgent action is taken, a senior European official has warned.« Und was sollen das für Maßnahmen sein?

„Wir müssen so bald wie möglich ein Abkommen mit Libyen abschließen, so wie es bereits eines mit der Türkei gibt“, fordert der Parlamentspräsident. Ein umstrittener Vorschlag, der bereits vor Monaten auf den Tisch kam, von vielen europäischen Politikern aber wieder verworfen wurde, weil die politische Lage in Libyen viel zu instabil ist. Zudem spricht sich Tajani dafür aus, dass Flüchtlingslager in Afrika gebaut werden. Südlich der Sahara, dort wo viele Flüchtlinge herkommen. Mithilfe des Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. „Man kann Lager in Niger bauen, in Nigeria und in der Zentralafrikanischen Republik“, fordert der Italiener. Und er steht damit nicht alleine, vgl. beispielsweise den Kommentar Europa braucht Türsteher von Ulrich Ladurner.

Unzweifelhaft wird er damit die Stimmungslage von vielen besorgten EU-Bürgern treffen, denen eine Abschottung der Festung Europa intuitiv einleuchtet als ein notwendiges Übel. Vor allem, wenn man mit Vorhersagen über „Millionen“ Afrikanern konfrontiert wird, die nur darauf warten, die europäische Seite des Mare Nostrum zu erreichen. Und viele ahnen, dass diese scheinbar einfache „Lösung“ auch deshalb attraktiv daherkommt, weil wir parallel mit einem grandiosen Versagen der EU als Staatengemeinschaft konfrontiert sind.

Ein Versagen, das schon die erste Phase der „Flüchtlingskrise“ vorangetrieben hat. Man denke zurück an das Jahr 2015. Auslöser der einsamen und einmaligen Entscheidung der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Öffnung der deutschen Grenzen waren die sich auf der Balkanroute stauenden Flüchtlinge, die nicht mehr oder nur erschwert weitergekommen sind. Mitverursacher dieser Entwicklung war ein Konstrukt unter dem Namen „Dublin-Verfahren“, aktuell gilt „Dublin III“: Dabei geht es konkret um die Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist.

Vereinfacht gesagt: Da, wo die Flüchtlinge EU-Boden erreichen, soll auch das Asylverfahren stattfinden.

Durch das Dublin-Verfahren wird faktisch den südlichen EU-Staaten (insbesondere Malta, Italien, Spanien und Griechenland, aufgrund der Einwanderung über das Mittelmeer in die EU) sowie Ungarn (aufgrund der Balkan-Route) eine größere Verpflichtung bezüglich der Registrierung und Erstaufnahme auferlegt als nördlicheren Ländern der EU.

Dieses System erzeugt natürlich enorme Ungleichgewichte zuungunsten der europäischen Randstaaten und bereits vor der deutschen Grenzöffnung im Jahr 2015 konnte man beobachten, wie betroffene Staaten wie Italien Flüchtlinge wissentlich nach Frankreich, Deutschland und andere nördliche EU-Staaten durchgewunken haben.

Nach der Episode mit dem deutschen Sonderweg ist man nunmehr wieder formal zurückgefallen in die Zeit vor 2015. Der Druck auf die Balkan-Route hat abgenommen, zum einen durch die rigorose Abschottung seitens der Ungarn, zum anderen aber auch aufgrund des fragilen Abkommens mit der Türkei, das den Zuwanderungsdruck auf Griechenland zumindest deutlich begrenzt hat. Verschoben haben sich infolgedessen die Hauptfluchtrouten und nunmehr kanalisiert sich der Weg der Flüchtlinge auf den „failed state“ Libyen und die Mittelmeer-Überfahrt von dort in Richtung Italien. Und die Italiener sind verständlicherweise gerade in den betroffenen Küstenregionen mehr als überfordert. Formal müssen sie das mit den Flüchtlingen alleine regeln, denn der – zwischenzeitlich angesichts der eigenen Betroffenheit auch von den Deutschen geforderte, noch 2013 vehement abgelehnte – solidarische Umverteilungsmechanismus auf europäischer Ebene wird innerhalb der EU offen von den osteuropäischen Staaten und versteckt auch von anderen Mitgliedsstaaten (die hoffen, dass damit der Kelch an ihnen vorübergeht) blockiert.

Was das konkret bedeutet beispielsweise für Sizilien, wo viele der Flüchtlinge anlanden, vermittelt diese Reportage von Philipp Eins: Flüchtlinge als Erntehelfer auf Sizilien – Für eine Handvoll Euro. Sie verdeutlicht zum einen die Überforderung in den Küstenstädten, zum anderen aber auch, wie die Flüchtlinge in eine illegale Ökonomie integriert werden.

Und gerade mit Blick auf die Zuwanderung aus Afrika herrscht das Bild von „Wirtschaftsflüchtlingen“ vor – also Afrikaner, die sich auf den Weg gemacht haben, um ein wirtschaftlich besseres Leben in Europa zu finden.

Es gibt hinsichtlich der Fluchtursachen durchaus davon abweichende Stimmen, dazu beispielsweise der Artikel War and violence drive 80% of people fleeing to Europe by sea, not economics von Hannah Summers: »The vast majority of people arriving in Europe by sea are fleeing persecution, war and famine, while less than a fifth are economic migrants«, so die Kernaussage einer neuen Studie (d’Angelo, A., Blitz, B., Kofman, E., Montagna, N. (2017), Mapping Refugee Reception In the Mediterranean: First Report of the Evi-Med Project, 16 June 2017). Allerdings muss man aufpassen, denn die Aussagen beziehen sich auf die Flüchtlinge des Jahres 2015: »More than 80% of an estimated 1,008,616 arrivals in 2015 came from refugee-producing countries including Syria, Afghanistan and Iraq, and a quarter of that number were children.« Aktuell geht es aber zunehmend um die Migration von Menschen aus afrikanischen Ländern.

Im wirklichen Leben ist eine wirklich trennscharfe Unterscheidung zwischen dem einen oder anderen Fluchtgrund mehr als schwierig und eben nicht immer eindeutig zu machen – aber die Unterscheidung an sich ist von größter Bedeutung für die (Nicht-)Akzeptanz der Flüchtlinge in den aufnehmenden Ländern. Die Mehrheit der Bevölkerung hat hier sehr eindeutige Gerechtigkeitsvorstellungen im Kopf. So belegen beispielsweise Befragungen in Deutschland, dass dort die Mehrheit der Bevölkerung zum einen die Auffassung vertritt, dass „Wirtschaftsflüchtlinge“ kein Zugang eröffnet werden sollte, zum anderen aber wird sehr klar die Position vertreten, dass Menschen, die vor politischer oder militärischer Gewalt fliehen müssen, Asylrecht genießen sollten. Aber mit einem nicht unbedeutenden Zusatz – der zu gewährende Schutz für diese Menschen wird nicht gleichgesetzt mit dem Recht auf Daueraufenthalt, dahinter steht die Vorstellung, dass die Menschen auch wieder zurückkehren sollten, wenn die Fluchtursachen beseitigt wären.

Wenn man das politisch umsetzt, wird die ganze Ambivalenz erkennbar: Man müsste bereit sein, bestimmte Flüchtlinge auf unbestimmte Dauer aufzunehmen und sollte dann aber versuchen, ihnen die Integration in die Aufnahmegesellschaft zu erleichtern bzw. zu ermöglichen, beispielsweise durch einen schnellen Zugang zum legalen Arbeitsmarkt des Landes. Und die Investition in Sprach- und Integrationskurse gehört dazu. Aber zu Ende gedacht kann auch nach Jahren des „Gastaufenthalts“ und bei vielleicht sogar erfolgreicher Integration die Option stehen, dass die betroffenen Menschen wieder zurück müssten in ihre Heimatländer, wenn dort die Fluchtursachen nicht mehr bestehen.

Aber die Zuwanderungswelle aus Afrika wird von vielen Menschen anders gewertet. Und sie ist angesichts der (tatsächlichen oder vermeintlichen) Zahlen, mit denen die Menschen in Europa konfrontiert werden, mit ganz erheblichen Ängsten verbunden. Fragt man sie, wird man oft zu hören bekommen, dass Europa nicht in der Lage sei, die vielen Menschen, die aus bitterer Armut zu entfliehen versuchen, aufzunehmen. Es geht also nicht nur, aber eben auch immer um Quantitäten.

Die zentrale Mittelmeerroute von der libyschen Küste nach Italien ist spätestens seit der Schließung der Balkanroute wieder der wichtigste Weg für Migranten nach Europa. Gleichzeitig ist sie die gefährlichste Migrationsroute der Welt: 2015 kamen laut Missing Migrants, einem Projekt der Internationalen Organisation für Migration (IOM), 153.842 Migranten auf diesem Weg nach Europa, (mindestens) 2.892 Menschen ließen bei der Überfahrt ihr Leben, sind ertrunken oder erstickt. 2016 waren es bei 181.436 Ankünften über die zentrale Mittelmeerroute (mindestens) 4.581 Tote. Ein Trend, der sich auch im laufenden Jahr fortsetzt – am 10. Juli 2017 wird auf der Website von Missing Migrants diese Zahl ausgewiesen: »2.297 migrant deaths in the Mediterranean in 2017.« Und das Jahr ist erst zur Hälfte vorbei. Und vor diesem Hintergrund geraten zunehmend die NGOs ins Visier, die versuchen, im Mittelmeer Flüchtlinge in Seenot zu retten und diese dann nach Europa zu bringen. Dazu Jan-Christoph Kitzler in seinem Beitrag Keine Beweise für Vorwürfe gegen NGO:

»Nichtregierungsorganisationen (NGO) wird vorgeworfen, ihre Präsenz auf dem Mittelmeer zur Rettung von Migranten sorge dafür, dass sich immer mehr Flüchtlinge auf den Weg nach Europa machten. Fachleute nennen diesen Ansatz die „Pull-Factor-Theorie“. Der Vorwurf ist nicht neu und war ursprünglich nicht nur gegen die NGO gerichtet. Von der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex wurde er bereits in Bezug auf die italienische Rettungsmission Mare Nostrum erhoben. Gil Arias, der damalige stellvertretende Frontex-Chef, sagte am 4. September 2014 im Justizausschuss des Europaparlaments, dass „die Schleuser mehr Menschen auf See schicken, in der Annahme, sie würden schon bald gerettet. Das sei billiger für sie, denn sie bräuchten weniger Treibstoff, weniger Essen, weniger Wasser, was gleichzeitig aber auch die Risiken für die Migranten erhöht“. Dieser Vorwurf wird nun den NGO auf dem Mittelmeer gemacht.«

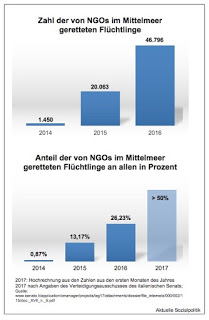

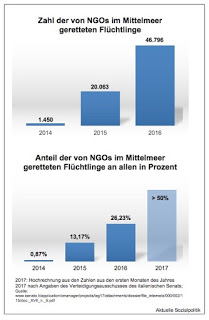

An den nackten Zahlen – sowohl absolut wie auch relativ gemessen an allen geretteten Flüchtlingen – kann man den Bedeutungszuwachs der NGOs für die Rettung von Menschenleben im Mittelmeer erkennen. Und schon sind wir mittendrin in einem fatalen Dilemma: Aus einer ethischen Perspektive kann und darf es keine Verweigerung menschenrettender Maßnahmen geben, ansonsten würde man sich der bewussten Tötung schuldig machen. Jeder Mensch hat das Recht, gerettet zu werden. Auf der anderen Seite sind die in der „Pull-Factor-Theorie“ angelegten ökonomischen Anreizeffekte auf den ersten Blick nicht von der Hand zu wischen. Natürlich „erleichtert“ man den Schleppern die Arbeit, wenn die wissen, dass man die „Kunden“ auch mit absolut seeuntauglichen Booten aufs offene Meer schicken kann, werden sie doch alsbald aufgesammelt. Und werden dann dahin gebracht, wo sie ja auch hinwollten, also an die europäische Küste. Aber, so Jan-Christoph Kitzler in seinem Artikel zu der Frage, ob die Einsätze der NGO für mehr Flüchtlinge sorgen:

»Eine Forschungsgruppe des Goldsmith-College der University of London hat den Vorwurf in zwei Studien überprüft: So konnte die Pull-Factor-Theorie für 2014/15 widerlegt werden, weil auch nach dem Ende von Mare Nostrum die Zahl einiger Migrantengruppen auf der zentralen Mittelmeerroute anstieg … Die Zahl der ost- und westafrikanischen Flüchtlinge, die heute den Großteil der Migranten auf dem Weg von Libyen nach Europa stellen, ist hingegen stetig angestiegen: 2015 kamen 42% mehr Menschen aus Ländern wie Eritrea, dem Sudan, Nigeria oder Mali als 2014. Dieser Anstieg war bereits im Gange, bevor die NGO in großem Stil aktiv wurden.«

Was also musste passieren, wenn man die Menschen wirklich vor der Festung Europa stoppen wollte? Ein heikles Thema, Stephan Schulmeister hat das in seinem Beitrag Was ist christlich an der Schließung der Mittelmeerroute? einmal gedanklich durchgespielt und zeigt damit die logischen Konsequenzen auf, die zugleich auf die ethischen Untiefen des Themas verweisen:

Ausgehend von der Annahme, dass menschliches Verhalten durch Anreize gesteuert wird, konstatiert Schulmeister für die Flüchtenden: »Man muss ihnen jede Hoffnung nehmen, dass sie über das Mittelmeer ein besseres Leben finden.«

Dazu, so Schulmeister, gab es bereits Vorschläge. Beispiel: »Man interniert sie auf Inseln wie Lesbos oder Lampedusa ohne Chance auf ein Weiterkommen. Die EU solle sich daher das „australische Modell“ zum Vorbild nehmen. Dazu müssten diese Inseln vorher zu „Niemandsland“ werden, denn in der EU gilt das Völkerrecht.« Geht rechtlich nicht. Auch die NGOs mit ihren kompensatorischen Rettungsaktivitäten sind ins Visier genommen worden: »Einstellung des „NGO-Wahnsinns“ der Rettung der Flüchtenden. Wenn jene, die in Nordafrika auf ihre Chance warten, erfahren, dass immer weniger Menschen gerettet werden, wird ihr Anreiz zur Flucht geschwächt.« Aber was, wenn die Verzweifelten dennoch hoffen und es versuchen? Und auch diese Option spricht er an: »Die Flüchtenden werden von der Frontex gerettet und nach Libyen, Tunesien oder Ägypten zurückgebracht. Doch diese Länder nehmen sie nicht, und sie in Ufernähe ins Meer zu werfen geht wegen der Hoheitsgewässer nicht (außerdem können die meisten nicht schwimmen).«

Vor diesem Hintergrund entwickelt er einen wahrhaft zynischen Gedankengang, mit dem man doch noch das eigentliche Ziel, die Menschen abzuhalten, erreichen können. Man muss sich jetzt anschnallen:

»Ausgangspunkt ist folgende Frage: Wann entfalten Ertrunkene die größte Abschreckungswirkung? Sterben sie einfach deshalb, weil sie von Rettungsbooten zu spät gefunden wurden, so wird dies die Hoffnung der Verzweifelten, dass sie es schon schaffen werden, kaum mindern. So sind 2016 etwa 5000 Menschen ertrunken, dennoch wird weiter geflüchtet.

Hätte man aber eine viel kleinere Zahl von Flüchtenden dadurch am Eindringen in EU-Hoheitsgebiet gehindert, indem man ihre Schlauchboote versenkt, so wäre die Abschreckungswirkung enorm gewesen. Denn wenn die EU so ihre Entschlossenheit demonstriert, die eigenen Grenzen zu schützen, gibt es keine Hoffnung für die Wartenden – Schlauchboote versenken ist ein Kinderspiel.

Gewiss: Aus moralischen Gründen kann kein Politiker diese effektivste Art, die Mittelmeerroute zu schließen, vorschlagen. Doch die Identitären würden die Aufgabe übernehmen – es geht ja um höhere Werte. Mehr als ein paar Boote und Luftdruckgewehre braucht es nicht, es dürfen nur keine Weicheier dabei sein. Zur Abschreckung müsste man die hässlichen Bilder via Internet verbreiten, doch dann kehrte Ruhe ein im Mittelmeer. Damit wäre auch den Schleppern ihr schändliches Handwerk gelegt – niemand wird sie bezahlen, um dann versenkt zu werden.«

Nur ein Phantasiegebilde? Dann sollte man diesen Artikel von Katja Thorwart lesen: Identitärer Bilderkampf: »Mit einem von Spendengeldern finanzierten Schiff will die Identitäre Bewegung Stimmung gegen die Flüchtlingsrettung machen. Die visuelle Inszenierung solcher Aktionen spielt dabei eine zentrale Rolle.«

„Defend Europe“ ist der neueste Coup der Identitären Bewegung unter dem österreichischen Chefstrategen Martin Sellner. Mit einem von Spendengeldern finanzierten Schiff gedenkt der als rechtsextrem eingestufte Verein, NGOs auf dem Mittelmeer zu „konfrontieren (…), um das Unrecht dort zu beenden, wo (…), Migranten das Seerecht beinhart ausnutzen und (…) Europa illegal fluten“, wie Sellner auf Facebook am 5. Juni formulierte.

Und aus dem Umfeld der Rechtsextremisten wird mittlerweile Vollzug gemeldet – auch wenn man den Wahrheitsgehalt solcher Meldungen nicht überprüfen kann: „Schlepperei beenden“: Identitäre haben ein Schiff.

Man sieht, aus gedanklichem Wahnsinn kann sehr schnell ein realer Irrsinn werden. Wieder zurück zu Schulmeister und seiner Argumentation: »Mit der harten Methode würden weniger Menschen ertrinken und mehr von einer Flucht abgehalten, also gerettet werden. Wahrscheinlich reichen schon ein paar Hundert Versenkte, um Tausenden jede Hoffnung zu nehmen und sie so zu retten.«

Und er beendet seinen Ausflug in die Untiefen der Konsequenz so:

»Im Idealfall wird ihr Schicksal andere abhalten, eine Flucht zu versuchen. Dann bleiben alle dort, wo sie wegwollen – besser geht’s nicht. Das Nachdenken über die Ursachen von Flucht, etwa über die Politik des Westens im Nahen Osten oder die Produktion des Klimawandels oder die Beschädigung der afrikanischen Landwirtschaft durch EU-Agrarexporte zu Dumpingpreisen, das überlassen wir dem Papst Franziskus und seinen Enzykliken. Eine moderne Politik auf neuen Wegen braucht das nicht.«

Ich kann auch nichts dafür. Ein deprimierendes Thema. Wahrscheinlich wird die Entwicklung – auch durch den Druck der zunehmenden Spannungen innerhalb der EU aufgrund des Versagens eines gemeinschaftlichen Politikansatzes – in die Richtung gehen, dass man mit allen Mitteln versuchen wird, Libyen zu einem Satelliten-Staat aufzubauen, um dort die Lager außerhalb der europäischen Zone aufbauen zu können (vgl. dazu bereits den Beitrag Flüchtlinge: Konturen der Festung Europa, zugleich die Unwahrscheinlichkeit einer europäischen Lösung und die kommenden Lager jenseits des Mittelmeers vom 29. Januar 2017).

Und bei uns? »Es ist Wahlkampf in Deutschland – aber die Flüchtlingsfrage spielt kaum noch eine Rolle. Dabei spitzt sich die Lage gerade zu, vor allem in Italien«, so Anna Reimann in ihrem Artikel Deutsche Wahlkämpfer ignorieren die Flüchtlingskrise: »Es ist offensichtlich: Mit dem Flüchtlingsthema ist politisch nichts zu gewinnen, deshalb wird es an den Rand gedrängt. Das machen sie nicht nur in der Kanzlerinpartei so, sondern auch bei der SPD steht die Flüchtlingsfrage nicht im Zentrum.«

Und seien wir ehrlich – auch in den meisten Medien spielt das Thema kaum (noch) eine Rolle, hin und wieder fragt mal der eine oder andere nach, wo denn eigentlich die Flüchtlinge geblieben sind, die schon nach Deutschland gekommen sind (vgl. dazu beispielsweise diesen Beitrag: Nicht einmal jeder zweite Flüchtling ist arbeitslos – jedenfalls nicht offiziell). Viele der „Altfälle“ schlagen jetzt im Hartz IV-System auf – und werden sort absehbar auf viele Jahre bleiben:. Hinzu kommen immer noch in den Großstädten Unterbringungsprobleme. So sind in Berlin noch 10.000 Asylsuchende in Notunterkünften untergebracht. Viele von ihnen leben seit anderthalb Jahren ohne Privatsphäre, ohne die Möglichkeit selbst einzukaufen, zu kochen, ihren Alltag zu gestalten.

Und es kommen jeden Monat neue Menschen dazu, auch wenn das kaum noch im Bewusstsein zu sein scheint: Nach Angaben des Bundesinnenministeriums wurden im ersten Halbjahr 90.389 neue Asylsuchende gezählt. Hochgerechnet auf das gesamte Jahr landet man bei rund 180.000 Schutzsuchenden. Und dann gibt es noch eine weitere Dimension, die derzeit eher nicht thematisiert wird: Das Auswärtige Amt schätzt, dass bald zusätzlich 200.000 bis 300.000 Syrer und Iraker infolge des Familiennachzugs zu Angehörigen in Deutschland reisen dürfen, so Manuel Bewarder in seinem Artikel Bis zu 300.000 Flüchtlinge in der Warteschleife.

Fakt ist: Derzeit kommen weiterhin Tausende Menschen Monat für Monat in Deutschland an. Das scheint zwar zu bewältigen zu sein, aber neue Krisen in Europa bahnen sich an – und die alten Herausforderungen sind längst nicht gelöst.

Das bedeutet: Es stimmt nicht, dass ein Durchkommen auf der Balkanroute oder über andere Landwege nach Deutschland nur noch im Ausnahmefall gelingt. Denn die Herkunft der Asylsuchenden in Deutschland – ein großer Teil stammt aus Syrien und dem Irak – legt nahe, dass diese Menschen eben nicht hauptsächlich von Afrika aus über das Mittelmeer nach Italien und von dort nach Deutschland gelangen. In Italien kommen nämlich zum allergrößten Teil Afrikaner an den Küsten an. Zugleich spitzt sich wie dargestellt die Situation in Italien weiter zu.

Ganz offensichtlich hofft vor allem die Union, dass sie das Thema und die damit verbundenen Emotionen bis zur Bundestagswahl am 24. September unter den Teppich kehren kann und auch die anderen Parteien (mit Ausnahme der AfD) haben wenig Ambitionen, sich mit Flüchtlingspolitik an die Oberfläche zu wagen. Das kann sicher eine Zeit lang funktionieren. Aber die Realität lässt sich nicht totschweigen auf Dauer.