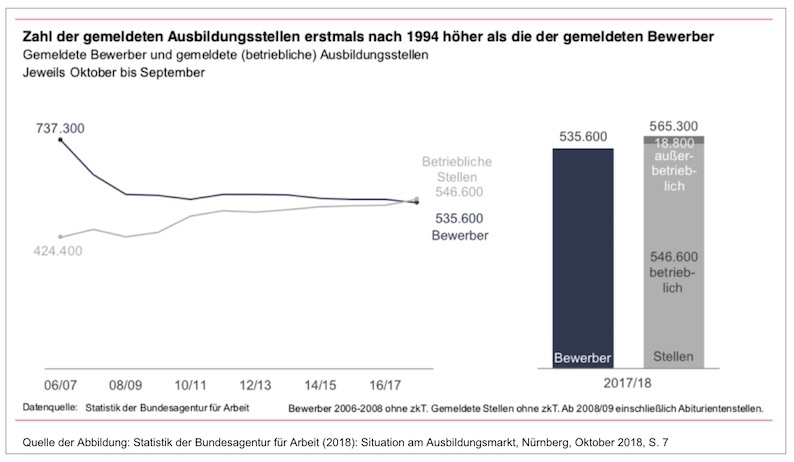

„Erstmals nach 1994 war die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen höher als die Zahl der gemeldeten Bewerber. Allerdings haben regionale, berufliche und qualifikatorische Ungleichgewichte weiter zugenommen. In der Folge blieben erneut deutlich mehr Ausbildungsstellen unbesetzt als im letzten Jahr. Gleichzeitig hat sich auch die Zahl der unversorgten Bewerber leicht erhöht.“ Mit diesen Worten wird der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, anlässlich der Vorstellung der Bilanz des Berufsberatungsjahres 2017/2018 in der Pressemitteilung Ausbildungsmarktbilanz 2017/2018 zitiert. Und die hat noch eine Unter-Überschrift, damit das nicht ganz so trocken stehen bleibt und die uns zugleich hoffnungsfroh stimmen soll: „Bessere Chancen für Ausbildungssuchende als im Vorjahr“.

Duale Berufsausbildung

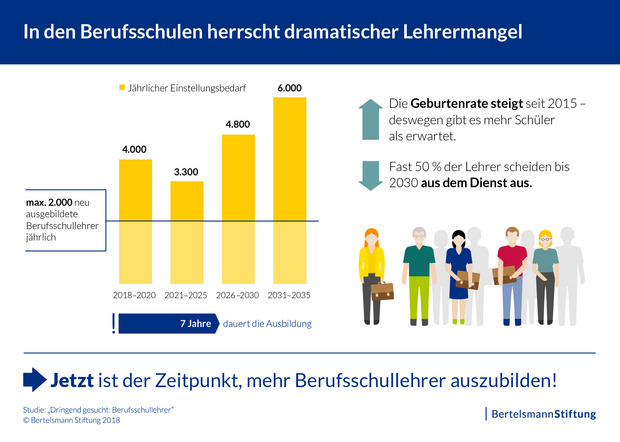

Mangelland: 22.000 Berufsschullehrer fehlen bis 2025. Bietet jemand mehr? 60.000 fehlen bis 2030. Auf alle Fälle: Berufsschullehrer dringend gesucht

»Der Lehrermangel in Deutschland trifft die Berufsschulen besonders hart, zeigt eine Studie. Experten werfen der Politik gravierende Versäumnisse vor«, so Silke Fokken unter der Überschrift Bis 2030 werden 60.000 neue Lehrer gebraucht. Eine Studie, die von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegeben wurde, verdeutlicht das Ausmaß des Lehrermangels an Berufsschulen: Bis zum Jahr 2030 geht demnach fast die Hälfte der rund 125.000 Berufsschullehrer in den Ruhestand. Allein bis zum Jahr 2020 werden jährlich 4000 neue Berufsschullehrer durchschnittlich benötigt. Aber: Der Nachwuchs fehlt.

Die Zahlen stammen aus dieser Studie des Bildungsforschers Klaus Klemm:

➔ Klaus Klemm (2018): Dringend gesucht: Berufsschullehrer. Die Entwicklung des Einstellungsbedarfs in den beruflichen Schulen in Deutschland zwischen 2016 und 2035, Gütersloh: Bertelsmann-Stiftung, 2018

Die Gleichzeitigkeit des Mangels an „zu wenigen“ und „zu vielen“ jungen Menschen. Eine Exkursion in den nicht vorhandenen „Ausbildungsmarkt“ und seine Folgen am Beispiel von Berlin

Noch vor einigen Jahren war es so, dass händeringend neue Ausbildungsstellen für junge Menschen gesucht wurden, denn zu viele kamen bei ihrer Suche nach einer Berufsausbildung nicht zum Zuge und standen vor einem verschlossenen Ausbildungssystem. Für die Arbeitgeber waren das rosige Zeiten, konnten Sie doch im wahrsten Sinne des Wortes eine Bestenauslese betreiben. Viele derjenigen, die keinen direkten Zugang zu einer Ausbildung finden konnten, wurden in das „Übergangssystem“ überführt, mit seiner unüberschaubaren Vielfalt an berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen bis hin zu Bildungsgängen, die einen (höheren) Schulabschluss ermöglichen. Das wurde und wird dann nicht selten als Parkhaus kritisiert. So einfach war und ist es aber nicht. Kurzum und zuspitzend vereinfachend gesagt: in der Vergangenheit gab es „zu viele“ junge Menschen und „zu wenige“ Ausbildungsplätze.

Nun sollte man aber im Jahr 2018 meinen, dass das Schnee von gestern ist. Dass sich das Problem aufgelöst hat und wir mit einer Umkehrung der Mengenverhältnisse konfrontiert sind: „Zu wenige“ junge Menschen und „zu viele“ Ausbildungsplätze. Man muss nur einen Blick in die aktuelle Berichterstattung werfen – dann drängt sich das Bild von einem flächendeckenden „Azubi-Mangel“ förmlich auf. Um nur eines von vielen Beispielen zu zitieren: Jeder zehnte Betrieb bekommt nicht mal eine einzige Bewerbung: Fast jeder dritte Betrieb in Deutschland findet keine Lehrlinge, soll eine Befragung des DIHK ergeben haben. Vor zehn Jahren blieben nur zwölf Prozent der Ausbildungsplätze vakant. „Uns geht der Nachwuchs aus“, so wird der DIHK-Präsident Eric Schweitzer zitiert. Natürlich lohnt es sich bei solchen Aussagen immer, genauer hinzuschauen. »Am schwierigsten ist die Lage im Gastgewerbe, wo 58 Prozent der Betriebe Lehrstellen nicht besetzen konnten. Besonders stark zugenommen hat der Azubi-Mangel im Baugewerbe mit 42 Prozent.« Das verweist auf spezielle Probleme spezieller Branchen. Gar nicht abgebildet werden in dem Beitrag die erheblichen regionalen Unterschiede einer Gleichzeitigkeit des Mangels an (potenziellen) Azubis und an Ausbildungsstellen. Man schaue sich nur die Diskrepanz zwischen der Lage im Süden Deutschlands und beispielsweise im Ruhrgebiet an.

Wie alle Vereinfachungen im Leben trifft die Aussage „Uns geht der Nachwuchs aus“ nur einen Teil der Wahrheit. Und das Kernproblem der Diskussion auf dieser Ebene resultiert auch daraus, dass immer ganz selbstverständlich von einem „Ausbildungsmarkt“ gesprochen wird.

Die Diagnose einer (scheinbaren) Paradoxie – auf der einen Seite nicht besetzte (besetzbare?) Ausbildungsstellen, auf der anderen Seite aber viele junge Menschen, die keinen direkten Einstieg in eine Berufsausbildung finden (können/wollen?) – wird abgeleitet aus der Gegenüberstellung der großen Zahlen auf der Angebots- und Nachfrageseite. Aber ist das überhaupt ein geeigneter Maßstab? Haben wir es wirklich mit einem „Markt“ zu tun mit seinen üblichen Konfigurationen, die einem „Markt“ von den Ökonomen zugeschrieben werden? Daran kann man mehr als begründete Zweifel haben, vgl. dazu bereits meinen Hinweis in dem Beitrag Überall gibt es Azubi-Mangel-Alarm. Ein Märchen? Eine statistische Illusion? vom 4. November 2016:

»… sowohl die eine Seite – also die Proklamation eines „Azubi-Mangels“ – wie auch die andere – also die rechnerische Widerlegung – leiden darunter, dass sie aus der jeweiligen Vogelperspektive auf ein überaus heterogenes und dann auch noch räumlich ganz erheblich begrenztes Geschehen blicken. Vor Ort findet man zahlreiche Passungsprobleme zwischen dem Angebot und der Nachfrage. Das manifestiert sich in bestimmten Berufen bzw. Tätigkeitsfelder wie dem Hotel- und Gaststättenbereich (wo man auch im nachgelagerten Bereich der Arbeitskräfte erhebliche Personalbeschaffungsprobleme hat) oder in bestimmten handwerklichen Berufen. Das kann sicher mit den schlechten oder von vielen als schwierig bewerteten Arbeitsbedingungen zu tun haben. Aber auch das gehört zur Wahrheit: Manche Jugendliche haben erhebliche Probleme nicht nur im kognitiven Bereich, sondern auch auf der Verhaltensebene, die es selbst gutmütigen und offenen Arbeitgebern schwer machen, diesen jungen Menschen eine Ausbildungsmöglichkeit zu eröffnen.

Während sich Jugendliche in Süddeutschland vielerorts tatsächlich Ausbildungsplätze aussuchen können, wenn sie halbwegs laufen können, ist das in Regionen wie dem Ruhrgebiet ganz anders, dort finden selbst junge Menschen mit einem ordentlichen Schulabschluss und vorhandener Motivation häufig keine Lehrstelle, weil es einen quantitativen Mangel gibt. Rechnerisch ließe sich das sicher ausgleichen, wenn man die Bundeszahlen betrachtet, aber dann müsste man eine sehr umfangreiche Kinderlandverschickung organisieren.

Hinzu kommt – und das sollte nicht unterschätzt werden – eine weiterhin durchaus sehr eingeschränkte und dann auch noch geschlechtsspezifische Wahl der Ausbildungsberufe, wobei gerade die jungen Frauen immer noch Berufe wählen, von denen man nicht wird leben können oder nur unter sehr restriktiven Bedingungen.

Es ist halt alles nicht so einfach im wirklichen Leben jenseits der Zahlen.«

Das wahre Leben, so könnte man es etwas pathetisch formulieren, spielt sich immer vor Ort ab. Mit allen Chancen und Potenzialen, aber eben auch allen Risiken und Restriktionen, die sich schlicht aus der Tatsache ergeben, dass es einen großen Unterschied machen kann, wo man gerade lebt. Wenn man nur von oben auf die Zahlen schaut, könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass die regionalen Ungleichgewichte von zu vielen und zu wenigen Jugendlichen dadurch aufgelöst werden könnte, dass man die unversorgten Jugendlichen und die unbesetzten Ausbildungsstellen zusammenbringt. Das aber würde eine enorme Erhöhung der Mobilität der Jugendlichen voraussetzen, die dahin gehen müssten, wo die Azubi-Stellen sind. Dagegen sprechen viele Gründen. In diesem Zusammenhang interessant die Veröffentlichung dieser von Elisabeth Hoffmann von der Konrad-Adenauer-Stiftung herausgegebenen Empfehlungen einer Gruppe von Experten: Jugendmobilität innerhalb Deutschlands fördern, März 2018. In diesem Papier geht es darum, »wie junge Menschen zu Mobilität zu ermutigen und Passungsprobleme zu verringern sind. Berücksichtigt wird dabei auch, dass die Hürden nicht nur finanzieller Art sind (Miete; Heimfahrten), sondern auch in tief sitzenden Ängsten vor dem Verlust von Familie, Freunden, Heimat bestehen … Für die Aufnahme einer Ausbildung seine vertraute Umgebung zu verlassen ist ein großer Einschnitt. Deshalb spielt beim Jugendwohnen, das eine wichtige Funktion für Mobilität einnimmt, der Aspekt sozialpädagogischer Begleitung eine wichtige Rolle.«

In der aktuellen Diskussion lässt sich der Aspekt der regionalen und personenbezogenen Chancen wie auch Restriktionen am Beispiel der „Boomtown“ Berlin illustrieren. „Boomtown“ deshalb, weil der Nur-Blick auf die nackten Zahlen diese Einordnung zu belegen scheint.

Ein Beispiel dazu mit Relevanz für das Thema Arbeitskräftebedarf: Zuzug von Firmen nach Berlin steigt sprunghaft, meldet der „Tagesspiegel“ am 7. März 2018. Beeindruckendes kann man hier zur Kenntnis nehmen: »Sprunghafter Anstieg des Firmenzuzugs nach Berlin: 1.523 Unternehmen sind im vergangenen Jahr in die Hauptstadt gezogen, fast 30 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Rechnet man Gründungen und Ausgründungen von Berlinern hinzu, hat es im vergangenen Jahr insgesamt 44.839 neue Gewerbeanmeldungen gegeben, das waren 2,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor.« Wie immer muss man natürlich auch hier genauer hinschauen bzw. etwas Wasser in den Wein kippen: »Das Rückgrat wirtschaftlich starker Regionen, das verarbeitende Gewerbe, schwächelt in Berlin immer noch: Hier halten sich Anmeldungen und Abmeldungen von Firmen die Wage. Getragen wird der „Gründer-Boom“ vom Baugewerbe, in dem die Firmenanmeldungen (8.861) die Abmeldungen (7.549) deutlich übertrafen. Auch der überalterte Fuhrpark der Berliner belebt die Konjunktur: Mit Reparatur und Handel von Kraftfahrzeugen lassen sich gute Geschäfte machen, wie 7.834 Anmeldungen zeigen, bei 7.182 Firmenschließungen.« Und so scheint es nicht überraschend, dass man auch für Berlin mit solchen Schlagzeilen konfrontiert wird: Fachkräfte und Azubis verzweifelt gesucht: »Die Zahl der Arbeitslosen sinkt, die Zahl der offenen Stellen steigt weiter. Firmen müssen zunehmend um Fachkräfte und Lehrlinge buhlen«, so Marie Rövekamp in ihrem Artikel. Und auch hier werden wir mit den bereits angesprochenen Aspekten einer grundlegenden Verschiebung der Angebots-Nachfrage-Relationen konfrontiert – in dem am 30. Juni 2017 veröffentlichten Beitrag heißt es:

»Zwei Monate vor dem nächsten Ausbildungsjahr gibt es 6.894 unbesetzte Lehrstellen in Berlin. Mehr als jeder dritte Betrieb der Hauptstadt konnte seine Plätze im vergangenen Jahr nicht besetzen – und bis heute sind die Bewerberzahlen abermals um fünf Prozent zurückgegangen. Der demografische Wandel, der … „wie eine Bombe tickt“, sorgt zum einen dafür, dass die Zahl der Schulabgänger immer kleiner wird. Gleichzeitig scheiden in den kommenden zehn Jahren in Berlin mehr als 230.000 sozialversicherungspflichtig Angestellte aus Altersgründen aus – von derzeit 1,4 Millionen Beschäftigten.«

Das sind doch paradiesisch daherkommende Rahmenbedingungen für junge Menschen, die eine Ausbildung suchen. Also theoretisch. Schon die folgende Überschrift weist dann aber auf die Tiefen bzw. Untiefen hin, die sich ergeben müssen, wenn man genauer hinschaut: Gute Chancen, schlechte Zahlen: Jeder achte Teenager in Berlin ist arbeitslos, berichtet Silvia Perdoni in der „Berliner Zeitung“ am 23. März 2018. Auch sie beginnt mit dem eigentlich Verheißungsvollen, um dann ein Aber einzubauen:

»Auf den ersten Blick scheint alles wunderbar. Deutschlandweit stabilisiert sich der Jobboom auf hohem Niveau, auch in Berlin sinkt die Arbeitslosigkeit. Rasant entstehen hier Stellen, in vielen Branchen doppelt so schnell wie im Rest der Republik. Besonders die Digitalsparte entwickelt sich prächtig.

Doch ausgerechnet hier, in der Hauptstadt des jungen Unternehmertums, bleibt eine Gruppe auf der Strecke, die überrascht: die Jugendlichen. Beinahe jeder achte Teenager unter 20 ist arbeitslos. Das sind etwa dreimal so viele junge Leute wie im Bundesschnitt.«

Natürlich stellt sich die Frage, wie das sein kann in einer Stadt, die ja offensichtlich weiter wächst und wo bereits heute in »Hotels, Küchen, Kitas und Handwerksbetrieben der Nachwuchs fehlt.« Bei der Suche nach den möglichen Ursachen trägt Perdoni die folgenden Aspekte vor:

»Das Problem beginnt an den Schulen, wahrscheinlich sogar noch eher. Experten bescheinigen der Stadt die wohl heterogenste Schülerschaft des Landes – und von der sozialen Herkunft hängt in ganz Deutschland noch immer recht stark der Bildungserfolg ab. Ein Drittel aller Berliner Kinder wächst in Familien auf, die Sozialleistungen beziehen. Die Quote der jungen Berliner, die regelmäßig die Schule schwänzen, ist hoch, genau wie die Zahl der Schulabbrecher.

Nach der zehnten Klasse schaffen es längst nicht alle Teenager, ihren Platz im Anschluss- oder Übergangssystem zu finden. Denn in Berlin gründen die Bildungswege stärker auf Freiwilligkeit und weniger auf Zwang als etwa in Hamburg. Das stärkt die Eigeninitiative, birgt aber eben auch die Gefahr, dass junge Leute in unbekannte Richtung entschwinden.«

Zugleich weist auch sie auf eine Kritik hin, mit der man immer wieder von der Arbeitgeberseite konfrontiert wird: »Die Unternehmen klagen über mangelnde Qualifikationen bei den Bewerbern. Anders als früher sehen sie dabei aber das Hauptproblem nicht etwa beim Lesen, Schreiben oder Rechnen. Die Chefs beschweren sich eher über fehlende Leistungsbereitschaft und Motivation.« Man darf das nicht vorschnell abtun als ein „Klagen auf hohem Niveau“, also dass die in der Vergangenheit nach oben geschraubte Erwartungshaltung, was die neuen Azubis angeht, nicht mehr erfüllt wird bei rückläufiger Bewerberzahl insgesamt in Verbindung mit zunehmenden in der Person der jungen Menschen begründeten Defiziten. Das ist schon ein reales Problem. Zugleich aber muss man eben auch darauf hinweisen, dass sich gleichzeitig die Zahl der eine Ausbildung anbietenden Unternehmen verändert hat – und das bleibt natürlich auch nicht ohne Konsequenzen. Konkret am Beispiel Berlin: »In Berlin verschärft sich die Lage, weil das Angebot der Firmen schrumpft: Vor zehn Jahren waren es noch beinahe tausend Unternehmen mehr, die Lehrlinge beschäftigten. Unterm Strich steht ein Missverhältnis von Ausbildungsplätzen und Bewerbern. Zwar gab es im vergangenen Ausbildungsjahr 1.197 freie Stellen und 2.348 unversorgte Bewerber – doch sie passen nicht zusammen.«

Natürlich kommen an solchen Stellen immer die Rufe nach „der“ Politik, die was tun müsse. Und Silvia Perdoni ist so fair in ihrer Berichterstattung, dass sie durchaus darauf hinweist, dass der Senat in Berlin einiges versucht und verändert hat:

»Etliche kleinteilige Maßnahmen sind in den vergangenen Jahren in die Wege geleitet worden. Bereits in der achten Klasse durchleuchtet eine Potenzialanalyse die Stärken und Schwächen der Schüler. Es sollen künftig mehr Sozialarbeiter an den Schulen arbeiten, Schwänzer sollen in temporären Kleinklassen lernen.

Die Jugendberufsagenturen vereinen die Angebote von Jobcenter, Arbeitsagentur, Jugendamt und beruflichen Schulen unter einem Dach, um Jugendliche passgenauer zu unterstützen. Mit der gestärkten Verbundausbildung sollen auch kleine Firmen gemeinschaftlich Auszubildende anlernen, es gibt Job-Programme für Alleinerziehende und das in dieser Woche vorgestellte neue Berufsabitur.«

Das eine ist die Ebene der Zahlen, Programme und Projekte – das andere die Ebene der Einzelschicksale, die nicht selten aber auch nur richtig als Gruppenschicksale zu verstehen sind. Silvia Perdoni hat versucht, diese andere Dimension des Themas in ihrem Artikel Arbeitslose Teenager: Berlins verlorene Kinder anzuleuchten.

Dort porträtiert sie zum einen die 17-jährige Samira Alabi, eine von 13.582 jugendlichen Arbeitslosen in Berlin. Sie steht stellvertretend für viele andere: »Samira Alabi wird eine von Tausenden Jugendlichen, die in Berlin täglich die Schule schwänzen. Mehr als 2.000 Oberschüler blieben dem Unterricht im vergangenen Schuljahr länger als vier Wochen fern. Auch hier hält Berlin im bundesweiten Vergleich die rote Laterne. Die Ursachen für die Schuldistanz sind vielfältig. Schlechte Schulleistungen, Mobbing, Angstzustände oder andere psychische Probleme können eine Rolle spielen. Oft liegt es auch an falschen Freunden, oder aber Schüler müssen sich um Eltern oder Geschwister kümmern.«

Wir finden hier auch einen Hinweis auf das Potenzial, aber auch die Restriktionen, die mit den bereits angesprochenen Maßnahmen der Politik verbunden sind: »Die Bildungsverwaltung will die notorischen Schwänzer zurück an die Schulbank holen, indem sie sie in temporären Kleinklassen unterrichtet. In Reinickendorf gibt es seit Anfang des Schuljahres so eine, berichtet Matthias Holtmann. Er ist Schulleiter der Max-Beckmann-Oberschule, an der Samira Alabi einst verloren ging. „Das Konzept ist gut“, sagt er. „Aber wir würden uns wünschen, Schüler flexibler in die Klassen rotieren zu können. Denn ihre Krisen halten sich nicht an das Schulhalbjahr.“«

Eine Erkenntnis der Praktiker lässt sich so auf den Punkt bringen: Wer einmal mit dem Schwänzen begonnen habe, sei später schwer wieder einzufangen. An diesem Aspekt sollten alle erforderlichen Handlungsmuster ausgerichtet werden.

Der in dem Artikel beschriebene Werdegang der Samira steht zugleich für die Notwendigkeit, nicht nur auf den einzelnen Menschen gleichsam isoliert für sich zu schauen, sondern das „Umfeld“ zu verstehen, in dem sich viele bewegen (müssen): »Samira Alabi hat acht Geschwister. Ihr Vater stammt aus Nigeria. Heute lebt er in Italien, glaubt sie. Ihre Mutter bessert die Sozialhilfe mit Mini-Jobs auf, sie macht sauber in Hotels. So gut es eben geht, hält sie die Großfamilie in der Vier-Zimmer-Wohnung zusammen. Ein Kraftakt, der oft wenig Luft für die Bedürfnisse der zehn Einzelnen lässt.«

Ein Drittel aller Berliner Schüler wächst wie das Mädchen in Familien auf, die Sozialtransfers beziehen. Dass in Deutschland die soziale Herkunft großen Einfluss auf den Bildungserfolg hat, dass aus Familien ohne Geld also besonders häufig Kinder ohne Chancen kommen, ist nun hinreichend belegt. Aber auch hier muss man aufpassen, nicht vorschnell in Klischees zu verfallen – beispielsweise kann und muss man immer wieder von „vererbter Bildungsarmut“ lesen oder hören. Eine andere, sicher diskussionswürdige Perspektive findet man in diesem Zitat des Schulleiters Matthias Holtmann:

„Wichtiger als der soziale Status ist ein gemeinsames Wertesystem der Eltern, ein Umfeld von Respekt und Verlässlichkeit.“ Doch gebe es in Berlin eben auch Familien, die sich selbst ein System verpasst hätten, in dem andere Dinge zählten. Anerkennung durch eigene Autoritäten, Loyalität oder Familienbande etwa. „Die Eltern sind der wichtigste Faktor: Sind sie dahinter, schaffen Kinder den Schulabschluss“, sagt Holtmann.

Samira schafft den Schulabschluss nicht. Sie »schwänzt auch die Prüfungen. Ohne mittleren Schulabschluss oder Berufsbildungsreife verlässt sie die Sekundarschule. Sie bricht ab. So wie jeder zehnte Schüler in Berlin. Das ist wieder so eine Zahl, doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt.« Eine trockene Zahl mit handfesten Folgen: Zwei Drittel der frühen Schulabgänger sind später im Alter von 18 bis 24 Jahren nicht erwerbstätig. »Deswegen machen Experten die Schnittstelle nach der zehnten Klasse als besonders entscheidend aus. Gelingt es nicht, mit den Schülern eine Perspektive zu entwickeln, bevor sie die Mittelstufe verlassen, laufen sie Gefahr, in unbekannte Richtung zu entschwinden.«

Aber auch darauf hat doch die Politik reagiert – mit dem Ansatz der „Jugendberufsagenturen“, wird der eine oder andere an dieser Stelle einwenden. „Ja, aber“, muss man hier erneut sagen:

»Die neue Jugendberufsagentur soll … Heranwachsende früher und passgenauer bei der Berufswahl unterstützen. In jedem Bezirk vereint sie die Angebote von Jobcenter, Arbeitsagentur, Jugendamt und beruflichen Schulen unter einem Dach. Das Problem: Die Jobcoaches erreichen nicht alle. Rund 2000 bis 3000 junge Leute gehen ihnen jedes Jahr durch die Lappen. Sie erscheinen nicht zu den Terminen in der Schule oder lassen das Formular für die Datenweitergabe irgendwo verschwinden.«

Samira ist zwischenzeitlich in einem Berufsvorbereitungstraining bei Trias gelandet, wo auch Aktivierungsprojekte, Weiterbildungen und Jobcoachings stattfinden. Dort ist sie jetzt gemeinsam mit dem zweiten Einzelschicksal, das Silvia Perdoni in ihrem lesenswerten Artikel porträtiert:

»Kathrin Kühne ist 24 Jahre alt und hat einen sechsjährigen Sohn. Christoph kam zur Welt, bevor sie ihren Schulabschluss machen konnte. Sie blieb zu Hause, stritt mit Christophs Vater über Unterhalt, verlor sich inmitten von Windeln, Schnullern und Nebenkostenabrechnungen. Sie musste erwachsen sein, ganz plötzlich. Und hatte das Gefühl, sie schafft das nicht. Sie wurde krank. Depressionen. Panikattacken. Nicht einmal Busfahren ging mehr.

Vor einem halben Jahr kam sie voller Zweifel zu Trias, mit schwitzenden Händen: „Kann ich jeden Tag um 8 Uhr irgendwo sitzen?“ Es war das erste Mal seit langem, dass sich ihr Alltag nicht um den Sohn drehen sollte. Sie blieb. Hörte nicht auf die Freundinnen, die ihr rieten, lieber noch ein Kind zu kriegen. Sie will ein Happy End für ihre Geschichte, sagt sie. Eine Geschichte, die so anders ist als Samiras, dass man begreift, wie breit Politik ansetzen muss, um diesen Jugendlichen wieder Perspektiven zu eröffnen.«

Und jeder, der die Arbeit, die von solchen Unternehmen wie Trias geleistet werden muss, gerne einem „Träger-Bashing“ unterzieht, bis hin zu der abfälligen Kategorisierung als „Sozialindustrie“, sollte solche in diesem Fall Selbstbeschreibungen der Teilnehmer zur Kenntnis nehmen, um einen molekularen Eindruck von den Herausforderungen zu bekommen:

„Manche hier haben keine Wohnung, andere keine Eltern, andere nehmen Drogen“, sagt Kathrin Kühne. „Wieder andere haben gar keinen Bock auf Arbeit, die wollen lieber auf Hartz IV bleiben“, ergänzt ihre Freundin. „Hier waren gerade drei Typen, die haben ständig rumgebrüllt: ’Wallah’ hier, ’Wallah’ da. Einer hat eine Tür eingetreten und in den Mülleimer gepinkelt.“ Die Jungs flogen aus dem Projekt.

Steffen Fischer, der als Jobcoach bei Trias arbeitet, wird ergänzend zitiert: »Fischer erzählt von Eltern, deren Tochter keinen Ausbildungsvertrag unterschreiben sollte, weil sie dann aus der Bedarfsgemeinschaft für das Arbeitslosengeld fällt. Von Jugendlichen ohne Abschluss, die ihm verkündeten, für unter 3000 Euro stünden sie nicht auf. Die ihn fragten, warum sie ins Projekt kommen sollten, wo sie doch nichts dafür bekämen. Von einer Haltung, die davon zeugt, niemals andere Vorbilder gehabt zu haben als Menschen im Leistungsbezug. Von jungen Leuten ohne Träume.«

Und Samira Alabi? Sie hat gerade wieder zwei Bewerbungen verschickt. Eine Drogerie hat sie in die nächste Vorstellungsrunde eingeladen. Das ist schon mal was, aus dem was werden kann – oder auch nicht. Die Zerbrechlichkeit des Lebens, die hier dominiert, beendet auch den wirklich lesenswerten Artikel von Silvia Perdoni, die Samira abschließend zu Wort kommen lässt: »Doch sie merkt auch, wie leicht es ist, wieder in alte Muster abzurutschen. Einfach mal nichts tun. Nur ein paar Tage. „Besonders, wenn man Absagen bekommt, ist das extrem demotivierend“, sagt sie.«

Wenn die Fundamente bröckeln: Für Berufsschulen werden händeringend Lehrkräfte gesucht. Auch vielen Grund- und Förderschulen gehen die Lehrer aus

Die älteren Semester werden sich noch an die 1980er und 1990er Jahren erinnern, als man ein Lehramtsstudium als fast sichere Eintrittskarte in die Arbeitslosigkeit bzw. in die Karriere als Taxifahrer oder Gastwirt etikettiert hat. Aber das waren eben auch Zeiten, in denen man selbst von einer „Ärzteschwemme“ gesprochen hat, weil es zu viele Mediziner gab, die wie viele andere damals auch in langen Warteschlangen auf dem Arbeitsmarkt ihr individuelles Glück suchen bzw. mit viel Ellbogeneinatz erkämpfen mussten. Die geburtenstarken Jahrgänge strömten auf den Ausbildungsmarkt, in die Hochschulen und dann als Absolventen auf den Arbeitsmarkt. Mittlerweile sind die Angehörigen der „Baby Boomer“-Generation über 50 und stellen (noch) die Mehrheit der Beschäftigten in den Betrieben.

Auf dem Arbeitsmarkt hingegen haben sich die Angebots-Nachfrage-Relationen ganz erheblich verschoben, zugunsten vieler Arbeitnehmer (von denen die meisten diesen fundamentalen Wandel der Marktbedingungen noch gar nicht realisiert haben). Auch wenn man äußerst vorsichtig sein sollte bei der Verwendung des Begriffs „Fachkräftemangel“, unter dem Arbeitgeber naturgemäß etwas anderes verstehen als Arbeitnehmer, so lässt sich doch mit Blick in einzelne Bereiche nicht wirklich leugnen, dass wir mit einem teilweise erheblichen Mangel an bestimmten Fachkräften konfrontiert sind. Für viele Menschen wird das derzeit beispielsweise mehr als offensichtlich im Bereich des Handwerks. Dort kann man immer öfter froh sein, wenn man überhaupt an einen Termin kommt – und der hat dann eine Wartezeit wie die bei Orthopäden oder Augenärzten. Bei den Handwerkern gibt es wie immer bei solchen komplexen Themen mehrere Gründe, vor allem das rückläufige Interesse an einer handwerklichen Ausbildung bei den an sich schon weniger werdenden jungen Menschen, aber wir ernten jetzt auch die Früchte des jahrelangen unterlassenen Tuns, also das zu wenig ausgebildet wurde, als es noch viele Bewerber gab. Die fehlen jetzt natürlich vorne und hinten, vor allem angesichts der vielen älteren Handwerker und Facharbeiter, die sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.

Auszubildende auf der Flucht? Oder doch nicht? Man muss schon genauer hinschauen. Neue Zahlen und alte Befürchtungen zu den Entwicklungen auf dem „Ausbildungsmarkt“

Da sind sie wieder, die Schlagzeilen, die auf große Probleme hindeuten: Die Azubi-Krise beispielsweise: »Betriebe in Deutschland stellen 80.000 Ausbildungsplätze weniger zur Verfügung, als noch vor zehn Jahren. Dennoch sind die Chancen für Bewerber besser als zuletzt – weil die Zahl der Interessenten noch dramatischer gesunken ist.« Und Daniel Eckert hat seinen Artikel so überschrieben: Das Ausbildungsparadox – eine Gefahr für die deutsche Wirtschaft. »Die Situation auf dem deutschen Ausbildungsmarkt scheint paradox. Es gibt Stellen, und es gibt Bewerber, aber oft finden beide nicht zueinander. Vor allem im Osten des Landes tut sich eine riesige Kluft auf. Deutschlandweit fanden die Betriebe im Jahr 2016 – aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor – für 43.000 ihrer Ausbildungsstellen keinen passenden Bewerber. Rund jede zwölfte Stelle blieb unbesetzt. In den ostdeutschen Flächenländern war sogar für mehr zehn Prozent aller Ausbildungsplätze kein geeigneter Interessent zu finden. Gleichzeitig gingen bundesweit 80.000 oder gut 13 Prozent der Ausbildungsbewerber leer aus.«

Auf der anderen Seite findet man in der aktuellen Berichterstattung auch solche Meldungen am Beispiel der Hansestadt Hamburg: Boom bei Berufsausbildung hält an: »Obwohl 55,6 Prozent der Jugendlichen in der Hansestadt die Schule mit dem Abitur verlassen, entscheiden sich viele Mädchen und Jungen für eine berufliche Ausbildung.«

Die Artikel beziehen sich alle auf eine neue Studie, die von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlicht wurde:

Bertelsmann-Stiftung (Hrsg.) (2017): Ländermonitor berufliche Bildung 2017. Zusammenfassung der Ergebnisse, Gütersloh 2017

»Ob Jugendliche einen Ausbildungsplatz finden, ist stark abhängig vom Wohnort. Im Norden werden Bewerber schwerer fündig als im Süden, wo Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können. Bundesweit hat sich die Situation für Bewerber leicht verbessert, Hauptschüler profitieren davon jedoch kaum.« So beginnt die Zusammenfassung des neuen Länderreports: Region und Schulbildung entscheiden über Chancen auf Ausbildungsmarkt. Hier wird auf die erheblichen regionalen Disparitäten hingewiesen: »2016 standen in Bayern 100 Bewerbern 104 Ausbildungsplätze gegenüber, in Schleswig-Holstein nur 88. In den östlichen Flächenländern ist der Rückgang der dualen Ausbildung besonders dramatisch. Zwischen 2007 und 2016 ist dort die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze um knapp 40 Prozent und die Zahl der Bewerber um 46 Prozent gefallen.«

Folgende besondere Problembereiche werden identifiziert:

»Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt scheint paradox. 2016 fanden Betriebe für 43.000 Ausbildungsstellen keinen passenden Bewerber. Knapp acht Prozent aller Stellen blieben damit unbesetzt. In den ostdeutschen Flächenländern war es sogar mehr als jeder zehnte Ausbildungsplatz. Trotz der offenen Stellen gingen bundesweit 80.000 der Ausbildungsbewerber leer aus – also fast jeder siebte. Jugendliche und Betriebe kommen schon geographisch oft nicht zueinander. Im Süden Bayerns suchen die Betriebe händeringend Azubis, im Ruhrgebiet ist die Situation umgekehrt.

Hinzu kommt, dass Ausbildungsstellen in Berufen und Betrieben angeboten werden, für die sich Bewerber nicht interessieren. Besonders schwer haben es kleinere Betriebe, die in für Jugendliche unattraktiven Berufen ausbilden, beispielsweise im Hotel- und Gaststättengewerbe …

Obwohl sich die Lage für Bewerber verbessert hat und Stellen unbesetzt bleiben, profitieren Hauptschüler davon kaum. Im Jahr 2015 gelang es nur jedem zweiten Schulabgänger mit Hauptschulabschluss oder ohne Abschluss, direkt eine Ausbildung im dualen oder im Schulberufssystem aufzunehmen. Die andere Hälfte wechselt zunächst in eine der zahlreichen Maßnahmen des Übergangssystems, in denen kein Berufsabschluss erworben werden kann.«

Diese Diagnosen sind nicht wirklich neu. Gibt es Handlungsvorschläge? Dazu wird Jörg Dräger zitiert, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung:

„Betriebe sollten neue Wege der Bewerberansprache einschlagen, sich verstärkt neuen Zielgruppen öffnen und in unattraktiven Berufen die Rahmenbedingungen verbessern.“ Gleichzeitig bräuchten insbesondere kleine Betriebe bessere Unterstützung bei der Ausbildung, zum Beispiel in Form von sozialpädagogischer Begleitung von Betrieb und Azubi. Die vorhandenen Fördermöglichkeiten sind oft zu unflexibel und zu wenig bekannt.

Und mit Blick auf die abgekoppelten Hauptschulabsolventen: „Wir treten dafür ein, jedem jungen Menschen die Chance auf einen Berufsabschluss zu eröffnen – auch mit einer staatlichen Ausbildungsgarantie.“

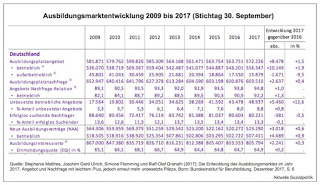

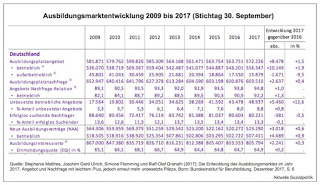

Die Zahlen aus dem Ländermonitor gehen bis in das Jahr 2016. Neuere Daten hat das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn diese Tage veröffentlicht: Angebot und Nachfrage mit leichtem Plus, jedoch erneut mehr unbesetzte Plätze. Die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2017. Die Tabelle am Anfang dieses Beitrags ist der ausführlichen Fassung der neuen Zahlen entnommen:

Stephanie Matthes, Joachim Gerd Ulrich, Simone Flemming und Ralf-Olaf Granath (2017): Die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2017. Angebot und Nachfrage mit leichtem Plus, jedoch erneut mehr unbesetzte Plätze, Bonn: Bundesinstitut für Berufsbildung, Dezember 2017

Das BIBB berichtet zu dem Thema: »2017 nahmen auf dem Ausbildungsmarkt sowohl die Zahl der angebotenen Plätze als auch die Zahl der jungen Menschen zu, die eine Berufsausbildung nachfragten. Allerdings stieg zum achten Mal in Folge die Zahl der Ausbildungsplätze, die nicht besetzt werden konnten. Mit 48.900 gab es so viele offene Ausbildungsstellen wie seit 1994 nicht mehr. Gebrochen wurde dagegen der Negativtrend bei der Ausbildungsplatznachfrage: Sie stieg erstmalig seit 2011 an, u. a. weil zunehmend mehr Geflüchtete unter den Ausbildungsstellenbewerbern zu finden waren.«

Und auch das BIBB weist auf diese (scheinbare) Paradoxie hin: »Die erneute Zunahme der Besetzungsprobleme von Ausbildungsplätzen und das nahezu unveränderte Ausmaß der Versorgungsprobleme von Ausbildungsstellenbewerbern führten dazu, dass sich die Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt weiter verschärften.«

Zu der hier in Klammern eingeschobenen „scheinbaren“ Paradoxie: Immer wieder – auch beim BIBB – wird ganz selbstverständlich von einem „Ausbildungsmarkt“ gesprochen. Die Diagnose einer Paradoxie – auf der einen Seite nicht besetzte (besetzbare?) Ausbildungsstellen, auf der anderen Seite aber viele junge Menschen, die keinen direkten Einstieg in eine Berufsausbildung finden (können/wollen?) – wird abgeleitet aus der Gegenüberstellung der großen Zahlen auf der Angebots- und Nachfrageseite. Aber ist das überhaupt ein geeigneter Maßstab? Haben wir es wirklich mit einem „Markt“ zu tun?

Dazu bereits der Beitrag Überall gibt es Azubi-Mangel-Alarm. Ein Märchen? Eine statistische Illusion? vom 4. November 2016. Dort findet man diesen Hinweis, der als Plädoyer für eine differenzierte Sichtweise zu verstehen ist:

»… sowohl die eine Seite – also die Proklamation eines „Azubi-Mangels“ – wie auch die andere – also die rechnerische Widerlegung – leiden darunter, dass sie aus der jeweiligen Vogelperspektive auf ein überaus heterogenes und dann auch noch räumlich ganz erheblich begrenztes Geschehen blicken. Vor Ort findet man zahlreiche Passungsprobleme zwischen dem Angebot und der Nachfrage. Das manifestiert sich in bestimmten Berufen bzw. Tätigkeitsfelder wie dem Hotel- und Gaststättenbereich (wo man auch im nachgelagerten Bereich der Arbeitskräfte erhebliche Personalbeschaffungsprobleme hat) oder in bestimmten handwerklichen Berufen. Das kann sicher mit den schlechten oder von vielen als schwierig bewerteten Arbeitsbedingungen zu tun haben. Aber auch das gehört zur Wahrheit: Manche Jugendliche haben erhebliche Probleme nicht nur im kognitiven Bereich, sondern auch auf der Verhaltensebene, die es selbst gutmütigen und offenen Arbeitgebern schwer machen, diesen jungen Menschen eine Ausbildungsmöglichkeit zu eröffnen.

Während sich Jugendliche in Süddeutschland vielerorts tatsächlich Ausbildungsplätze aussuchen können, wenn sie halbwegs laufen können, ist das in Regionen wie dem Ruhrgebiet ganz anders, dort finden selbst junge Menschen mit einem ordentlichen Schulabschluss und vorhandener Motivation häufig keine Lehrstelle, weil es einen quantitativen Mangel gibt. Rechnerisch ließe sich das sicher ausgleichen, wenn man die Bundeszahlen betrachtet, aber dann müsste man eine sehr umfangreiche Kinderlandverschickung organisieren.

Hinzu kommt – und das sollte nicht unterschätzt werden – eine weiterhin durchaus sehr eingeschränkte und dann auch noch geschlechtsspezifische Wahl der Ausbildungsberufe, wobei gerade die jungen Frauen immer noch Berufe wählen, von denen man nicht wird leben können oder nur unter sehr restriktiven Bedingungen.

Es ist halt alles nicht so einfach im wirklichen Leben jenseits der Zahlen.«