Im vergangenen Jahr gab es nicht nur eine sehr hitzige Debatte über den Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem vollendeten ersten Lebensjahr des Kindes, der am 1. August 2013 scharf gestellt wurde – parallel stritt man sich auch höchst kontrovers über eine „alternative“ Leistung, dem „Betreuungsgeld“, das Eltern bekommen können, wenn sie für ihr Kind keinen Kita-Platz oder keine öffentlich geförderte Tagespflegeperson in Anspruch nehmen – 100 Euro pro Monat waren es dann ab August 2013 und passend zum Jahrestag wird dieser Betrag jetzt auf 150 Euro angehoben. Damals wurde auch begrifflich richtig geholzt: Von „Herdprämie“ oder einer Kita-„Fernhalteprämie“ sprachen die Kritiker, während die Apologeten dieser neuen Geldleistung die „Wahlfreiheit“ der Eltern in den Ring warfen oder von der lobenswerten „Anerkennung der Erziehungsleistung zu Hause“ sprachen. Nun nähert sich der 1. August 2014 und damit der Jahrestag nicht nur des Rechtsanspruchs auf einen Kinderbetreuungsplatz, sondern eben auch des Betreuungsgeldes. Und angesichts des funktionierenden Wiedervorlagesystems der Medien tauchen jetzt nicht nur Berichte über die Situation in den Kitas auf, sondern auch das Betreuungsgeld schafft es wieder in den Strom der Meldungen und Kommentare.

Studie: Betreuungsgeld hält von Kita ab oder gar Anreiz zur frühkindlichen Bildungsferne?, um nur zwei von vielen Schlagzeilen zu nennen. »Eine Umfrage bei über 100 000 Eltern bestätigt die Kritiker des Betreuungsgeldes: Die Geldprämie setzt bei bildungsfernen Eltern und Migranten falsche Anreize, Kleinkinder nicht in die Kita zu schicken«, so die Meldung von dpa. Das sei das Ergebnis einer großen Umfrage des Deutschen Jugendinstituts und der Universität Dortmund mit mehr als 100.000 Elternpaaren, die Kinder unter drei Jahren haben. Zumindest die parteipolitischen Grundreflexe scheinen noch zu funktionieren: SPD und Grüne halten Betreuungsgeld für bildungsfeindlich, so die eine Seite. Und die andere Seite kontert erwartbar: »Die Chefin der bayerischen Staatskanzlei, Christine Haderthauer, wies die Kritik am Betreuungsgeld zurück. „Bei Ein- und Zweijährigen eine Besser-/Schlechter-Diskussion zwischen Elternzuwendung und Kita anzuzetteln, ist ein ideologischer Tiefschlag sondersgleichen gegen alle Eltern von Kleinkindern“, sagte die CSU-Politikerin.«

Nun wird aktuell immer von einer neuen Studie berichtet, also schauen wir da mal genauer hin. Bereits am 11. Juni 2014 hat Vera Kämper einen Artikel dazu veröffentlicht: So unfair ist das Betreuungsgeld.

Der Beitrag vom Kämper beruft sich auf angebliche erste Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „Kommunale Bedarfserhebungen. Der regionalspezifische Betreuungsbedarf U3 und seine Bedingungsfaktoren„, das gemeinsam vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) und der TU Dortmund durchgeführt wurde. Im Zentrum dieses Projekts steht eine jugendamtsspezifischen Elternbefragung zum Betreuungsbedarf von unter dreijährigen Kindern. 290.000 Eltern von unter Dreijährigen erhielten einen vierseitigen Fragebogen, teilgenommen haben rund 112.000 Personen. Außerdem lieferte eine Onlinebefragung von 93 Kommunen Informationen zu deren Strategien der Bedarfserhebung. Man sollte aber wie immer bei Studien und gerade bei dem hier interessierenden Thema Betreuungsgeld auf das Zeitfenster der Untersuchung achten: Der Webseite zum Projekt kann man entnehmen, dass die Erhebungsphase Ende Februar bis Ende Juni 2013 war (also vor dem Inkrafttreten des Rechtsanspruchs wie auch der Einführung des Betreuungsgeldes). Im Juli 2014 wurde von Rita Enes et al. der Forschungsbericht „Kommunale Bedarfserhebungen. Der regionalspezifische Betreuungsbedarf U3 und seine Bedingungsfaktoren. Bericht über die Ergebnissen der 93 teilgenommenen Kommunen“ veröffentlicht, aber in dem Bericht taucht der Begriff „Betreuungsgeld“ an keiner Stelle auf, es geht hier ja auch primär um etwas anderes, nämlich bundesweit den Bedarf von Eltern nach öffentlicher Betreuung kleinräumig zu erfassen. Da bislang noch keine weitere Veröffentlichung vorliegt, muss man zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass es – wenn überhaupt – nur eine indirekte Ableitung hinsichtlich des Betreuungsgeldes geben kann, also man unterstellt, dass alle Eltern, die keinen Betreuungsbedarf vortragen, in der relevanten Altersgruppe dann Betreuungsgeldempfänger sind bzw. korrekter formuliert: werden. Diese Restriktionen sollte man bei der Interpretation der von Kämper und auch anderen zitierten Befunde berücksichtigen.

Im Vorfeld der Einführung des Betreuungsgeldes wurde seitens der Kritiker immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Geldleistung vor allem Migrantenfamilien oder Kinder aus bildungsfernen Milieus von der Kita-Betreuung fernhalten werde. Die Bildungsungleichheit würde sich verschärfen. Die Ergebnisse der Studie, die Kämper in ihrem Artikel zitiert, scheinen diese These zu untermauern: Demnach erweist sich das Betreuungsgeld als besonders attraktiv für Familien, „die eine geringe Erwerbsbeteiligung aufweisen, durch eine gewisse Bildungsferne gekennzeichnet sind und einen Migrationshintergrund haben“. Die Prämie sei ein „besonderer Anreiz für sozial eher benachteiligte Familien, kein Angebot frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung zu nutzen“. Kämper konkretisiert das dann mit den folgenden Befunden:

- Von den Familien mit Migrationshintergrund, die sich keine außerhäusliche Betreuung wünschen, gaben 25 Prozent an, das Betreuungsgeld sei der Grund dafür gewesen. Bei den Familien ohne Migrationshintergrund liegt dieser Anteil bei lediglich 13 Prozent.

- Bezogen auf den Bildungsstatus zeigt sich: Je höher das Bildungsniveau in der Familie ist, desto geringer erscheint der finanzielle Anreiz des Betreuungsgeldes. Von den Familien, in denen kein Elternteil einen Bildungsabschluss besitzt oder die als höchsten Bildungsabschluss einen Hauptschulabschluss nennen, sagen 54 Prozent, das Betreuungsgeld sei Grund für die Entscheidung gewesen.

- Bei den Familien mit einer mittleren Reife als höchsten Bildungsabschluss liegt dieser Anteil bei 14 Prozent und bei den Familien mit Hochschulabschluss reduziert sich dieser Anteil weiter auf acht Prozent.

- Während nur 16 Prozent der Familien mit Migrationshintergrund eine außerhäusliche Betreuung in Anspruch nehmen, haben 51 Prozent der Familien mit Migrationshintergrund den Wunsch danach. So kommt die Studie zu dem Schluss, dass Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status und Familien mit Migrationshintergrund „ihre Betreuungswünsche weniger gut realisieren können“. (Quelle: Kämper 2014)

Wie gesagt, derzeit erschließt sich mir bei der vorliegenden Informationslage über das Forschungsprojekt nicht, wie man zu diesen konkret das Betreuungsgeld in Anspruch nehmenden Aussagen gekommen ist. Aber wir werden sicher in den kommenden Tagen darüber aufgeklärt werden, wenn der Abschlussbericht auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, über den andere, wie die Presseagentur dpa offensichtlich schon verfügen, denn von denen erfahren wir: »Demnach stellt das Betreuungsgeld besonders für sozial benachteiligte Familien einen Anreiz dar, kein staatliches Angebot frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung zu nutzen, heißt es im Abschlussbericht der Untersuchung, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.«

Vom Deutschen Jugendinstitut gibt es hingegen eine andere Veröffentlichung, die sich explizit mit Fragen der Inanspruchnahme des Betreuungsgeldes beschäftigt, und die im Februar 2014 vorgelegt wurde:

Deutsches Jugendinstitut (DJI): Stellungnahme des Deutschen Jugendinstituts. Empirische Daten und Analysen zur Wirkung des Betreuungsgeldes, Februar 2014

Aber auch in diesem Beitrag wird darauf hingewiesen: »Die vorliegenden Daten lassen eine Aussage zu der Wirkung des Betreuungsgeldes nicht zu, da bei deren Erhebung noch kein Betreuungsgeldbezug möglich war. Die Auswirkungen können daher nur auf Grundlage der anfangs dargestellten internationalen Erfahrungen mit betreuungsgeldähnlichen Regelungen sowie mithilfe von Simulationsrechnungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (Beninger u.a. 2010) geschätzt werden« (S. 22). Und hier findet man dann auch wieder die Zahlen, die jetzt zitiert werden, aber wohlgemerkt vor dem Hintergrund, dass es sich um Ableitungen aus bestimmten Annahmen handelt, wie das DJI selbst schreibt:

»Auch wenn hier nicht die direkte Wirkung des Betreuungsgeldes dargestellt werden kann, lassen sich doch Aussagen darüber ableiten, wie sich Familien entscheiden würden, gesetzt den Fall, dass die Handlungsmöglichkeiten der Haushalte hinsichtlich ihres Arbeitsangebots und der Nutzung externen Kinderbetreuung einem bedarfsgerechten Angebot gegenüberstehen würden. Unter dieser Annahme ist zu erwarten, dass das Betreuungsgeld in hohem Maße geschlechts- und schichtspezifisch wirkt. Etwa 8 Prozent der anspruchsberechtigten Mütter würden keine öffentlich geförderte Betreuung mehr in Anspruch nehmen. 20,8 Prozent würden die externe Betreuung reduzieren, wenn beide Eltern erwerbstätig sind. Für die Gruppe der einkommensschwachen Familien fällt die Einschätzung besonders gravierend aus: Etwa 16% würden auf eine externe Betreuung verzichten« (DJI 2014: 22).

Fazit: Wir werden also weiterhin noch im Nebel stochern müssen, die kritischen Hinweise aus dem Vorfeld der Einführung des Betreuungsgeldes sind zumindest als plausibel einzuordnen, aber man muss auch fairerweise konzedieren, dass wir empirisch die Sache noch nicht annähernd im Griff haben (können).

Das ändert aber nichts an der Berechtigung von grundsätzlichen Infragestellungen dieser neuen Geldleistung – vielmehr scheinen diese gerade an einem Jahrestag durchaus angebracht:

Hinsichtlich des Betreuungsgeldes muss man immer wieder auf die mehrfache Fragwürdigkeit dieser neuen Geldleistung hinweisen. Zum einen handelt es sich um eine Leistung, die dadurch charakterisiert ist, dass sie nur dann in Anspruch genommen werden kann, wenn eine andere öffentliche Leistung nicht in Anspruch genommen wird, denn das Betreuungsgeld bekommen ja nur die Eltern, die ihr Kind nicht in eine Kita oder in die öffentlich finanzierte Tagespflege schicken. Das ist schon aus einer grundsätzlichen Perspektive mehr als fragwürdig. Denkt man diesen Ansatz konsequent zu Ende, dann könnte man durchaus argumentieren, dass das auch in anderen Bereichen Anwendung finden müsste – und da würde sich ein ganzes Universum an möglichen Fallkonstellationen auftun. Man denke nur beispielsweise an die erheblichen staatlichen Subventionen, die in den Bereich der Opern fließen. Nun gibt es viele Menschen, die aus welchen Gründen auch immer niemals in ihrem Leben einen Fuß in eine derart hoch subventionierte Oper werden. Insofern könnte man nun über die Kompensation derjenigen nachdenken, die die Dienstleistung Oper nicht in Anspruch nehmen wollen und werden.

Die Apologeten des Betreuungsgeldes begründen die Legitimation des Betreuungsgeldes, dass mit dieser Leistung „Wahlfreiheit“ hergestellt wird und gleichzeitig eine staatliche Anerkennung der Erziehungsleistung innerhalb der Familie erfolgen würde. Wenn man sich diese Argumentation einmal genauer anschaut, dann ergeben sich doch einige notwendige kritische Anfragen: Diese beziehen sich nicht nur auf die mehr als diskussionswürdige Höhe der Anerkennungsleistung (100 Euro bzw. ab dem 1. August 2014 150 Euro pro Monat), die dem einen oder der anderen nicht zu Unrecht als ein für den Staat im Vergleich zu den ansonsten fälligen Ausgaben für die Kinderbetreuungsinfrastruktur recht billiges „abspeisen“ der Betroffenen vorkommen mag. Mir geht es hier um etwas anderes: Wenn man das Argument ernst nimmt, dass die elterliche Erziehungsleistung innerhalb der Familie mit dieser Geldleistung eine zusätzliche Anerkennung finden soll, dann ist die tatsächlich aber vorgenommene Regelung, dass die Eltern, die sich im Harz IV-Bezug befinden, also im SGB II-Grundsicherungssystem, von der Zusätzlichkeit dieser Leistung nichts haben, weil ihnen nämlich das Betreuungsgeld auf die SGB II-Leistungen angerechnet wird, logisch natürlich nicht nachvollziehbar. Erbringen etwa die Eltern, die sich in Grundsicherungsbezug befinden, keine Erziehungsleistung, die doch zusätzlich honoriert werden soll? Diese Restriktion ist deshalb auch fragwürdig, weil das Betreuungsgeld ja gerade keine einkommensabhängige Leistung ist, somit alle Familien, die die formalen Voraussetzungen erfüllen, einen Anspruch auf diese Leistung haben, also auch die Familien, die über ein hohes bzw. sehr hohes Einkommen verfügen. Aber gerade bei denjenigen, die nun über die niedrigsten Einkommen verfügen, wird die Leistung gleichsam gekappt, indem sie verrechnet wird mit einer anderen staatlichen Leistung. Das macht keinen logischen Sinn, sondern erscheint eher wie eine Bestrafungsaktion der „Hartz IV-Eltern“, die tief blicken lassen würde hinsichtlich des Familienbildes.

Darüber hinaus ist die Argumentation, dass hier die Erziehungsleistung innerhalb der Familie durch die Eltern honoriert werden soll, auch dadurch fragwürdig, weil zwar keine öffentlich finanzierte Kita oder Tagespflege in Anspruch genommen werden darf, daraus aber nicht folgt, dass immer und in jedem Fall die betroffenen Eltern, also im Regelfall die Mütter, die Leistung auch tatsächlich übernehmen. Denn das Betreuungsgeld kann selbstverständlich auch in den Fallkonstellationen bezogen werden, in denen beide Elternteile Vollzeit arbeiten und ein Au-pair-Mädchen aus Osteuropa einstellen, das dann in der Familie die Betreuungsaufgaben übernimmt. Die betroffenen Familien werden sich über die anteilige Mitfinanzierung dieser Person seitens des Staates sicher freuen.

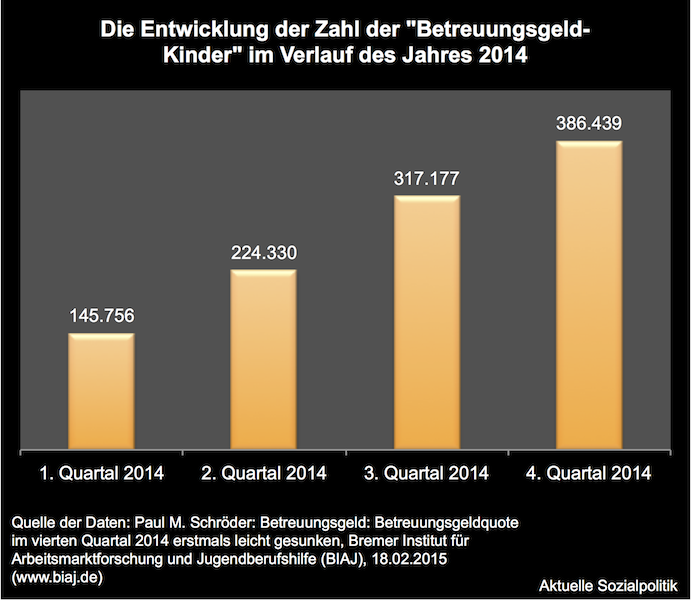

Ach, das Betreuungsgeld. Wir werden damit rechnen müssen, dass die Inanspruchnahme dieser in mehrfacher Hinsicht fragwürdigen Leistung in den kommenden Monaten weiter ansteigen wird. Das wird eine Menge Geld kosten – Schätzungen gehen davon aus, dass in der Endstufe der Inanspruchnahme Entwicklung bis zu zwei Milliarden Euro fällig werden für diese Leistung. Das ist eine Menge Geld, vor allem wenn man berücksichtigt, dass dieses Geld gleichsam mit der Gießkanne über alle Familien ausgegossen wird, die die Anspruchsvoraussetzungen erfüllen, gleichzeitig aber durch die beschriebene Sonderregelung für die Eltern, die sich im Grundsicherungsbezug befinden, eine mehr als kritikwürdige soziale Schieflage entstanden ist. Und in der öffentlichen Diskussion wird kaum berücksichtigt, dass diese Geldleistung ja nicht vom Himmel fällt, sondern zu Bürokratiekosten führt, die nicht gering sind, um das einmal vorsichtig auszudrücken. Aber diese Nicht-Beachtung von Verwaltungsaufwendungen mussten wir ja auch schon bei anderen Leistungen zur Kenntnis nehmen, man denke hier nur an das so genannte Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung.

Ach, was könnte man mit diesem Geld machen. Aber das wäre ein neues Thema.

Foto: © Stefan Sell