Es ist keine neue Erfahrung, dass bei Diskussionen über „die“ Rente in Deutschland immer wieder die Forderung nach einer Integration der Selbstständigen und der Beamten in die gesetzliche Rentenversicherung auf eine breite Zustimmung stößt. Vor allem die Absonderung der Beamten in einem eigenständigen Alterssicherungssystem wird oftmals als ein Gerechtigkeitsverstoß wahrgenommen (in der Regel geht das dann einher mit einem Vergleich der teilweise erheblich unterschiedlichen Höhen der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung mit den Pensionen der Beamten).

Beamte

„Damit ist der Rechtsweg endgültig ausgeschöpft“. Beamte dürfen es nicht machen. Der EGMR und das Streikverbot für verbeamtete Lehrkräfte in Deutschland

Man weiß, dass sich Verfahren vor den Gerichten lange, sehr lange hinziehen können. Bis etwas letztendlich vom höchsten deutschen Gericht, also dem Bundesverfassungsgericht, abschließend behandelt und entschieden wird, ziehen meistens viele Jahre an einem vorbei. Letztendlich und abschließend? Könnte man denken, wenn es um das Bundesverfassungsgericht geht. Aber tatsächlich geht es auf der juristischen Himmelsleiter noch weiter hinauf. Da ist dann der Europäische Gerichtshof (EuGH), dessen Entscheidungen auch durchaus mal anders ausfallen (können) als das, was das BVerfG geurteilt hat. Wenn wir in die vergangenen Jahre zurückschauen, dann muss man zur Kenntnis nehmen, dass die Rechtsprechung des EuGH in den hier besonders interessierenden arbeits- und sozialrechtlichen Fragen eine zunehmende Bedeutung erfahren hat.

Aber es gibt auf der europäischen Ebene neben dem EuGH auch noch den EGMR – das Kürzel steht für Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Der EGMR als Gerichtshof mit Sitz in Straßburg agiert auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), der alle 46 Mitglieder des Europarats beigetreten sind. Und diese Institution war nun Schauplatz von seit Jahren vorangetriebenen Klagen, mit denen eine Grundsatzfrage aufgerufen und entschieden werden sollte: Dürfen Beamte in Deutschland streiken? Verstößt das Streikverbot für Beamte gegen die Menschenrechte?

Beamte, die freiwillig auf Beihilfe plus private Krankenversicherung zugunsten der Absicherung in einer gesetzlichen Krankenkasse verzichten? Erste Befunde aus Hamburg

Gleich am Anfang dieses Beitrags ein Warnhinweis: Der folgende Beitrag beschäftigt sich a) mit Beamten und b) mit dem Beihilfeanspruch plus ergänzender privater Krankenversicherung, was diese Berufsgruppe vor den (angeblichen) Niederungen der gesetzlichen Krankenversicherung bewahren. Also bislang jedenfalls. Und der Beitrag berichtet von Alternativen zum bestehenden Sondersystem für Beamte – und allein das Ansprechen der Sondersysteme, in denen sich die Beamten normalerweise bewegen, genügt in vielen Fällen, um eine reflexhafte Schnappatmung bei einem Teil der Beamtenschaft auszulösen, die dann gerne wütende Leserbriefe und E-Mails verfassen, in dem sie sich gegen jeden „Angriff“ auf die Beamten verwahren.

Und deren Wucht kann einen schon treffen, wie der Verfasser selbst erfahren musste, wenn man lediglich eine Beschreibung und generelle Einordnung vornimmt, wie am Anfang des Beitrags Neue Studie: Beamte in die Gesetzliche Krankenversicherung?, der hier vor über zwei Jahren am 10. Januar 2017, veröffentlicht wurde: »Aus sozialpolitischer Sicht sind die Beamten ein echter „Fremdkörper“. Sie sind nicht in die normale Sozialversicherung integriert, zahlen keine Beiträge in die Arbeitslosenversicherung, haben ihr eigenes Alterssicherungssystem, aus dem sie keine Rente bekommen, sondern nach dem Alimentationsprinzip eine dem Amt, das sie vorher mehr oder wenig ausgefüllt haben, angemessene Pension. Und auch die Absicherung im Krankheitsfall weicht ab von dem der normalen Arbeitnehmer. Denn sie bekommen zum einen von ihrem „Dienstherrn“ Beihilfeleistungen, mit den anteilig die tatsächlich angefallenen Kosten erstattet werden (im Regelfall übernimmt die Beihilfe 50 Prozent, bei Pensionären sogar 70 Prozent der Krankheitskosten). Und den Rest sichern sie über eine private Krankenversicherung ab, womit sie auch in den Genuss der meisten Besonderheiten des Privatversicherungssystems kommen.« Wer lesen kann, ist klar im Vorteil – der erste Satz lautete unter Verwendung von Anführungszeichen: Aus sozialpolitischer Sicht sind die Beamten ein echter „Fremdkörper“. Daraufhin erreichten den Verfasser wütende Rückmeldungen vor allem von Beamten-Funktionären, wie man Beamte als Fremdkörper bezeichnen könne. Na ja, sozialpolitisch aus Sicht von mehr als 90 Prozent der Bevölkerung sind es eben. Aber geschenkt. Hier geht es speziell um die Absicherung im Krankheitsfall, wie sie in dem Zitat beschrieben wurde.

Arme Kassenpatienten, gepamperte privat Krankenversicherte? Eine Studie behauptet das Gegenteil. Aber die eigentliche Problematik ist eine andere

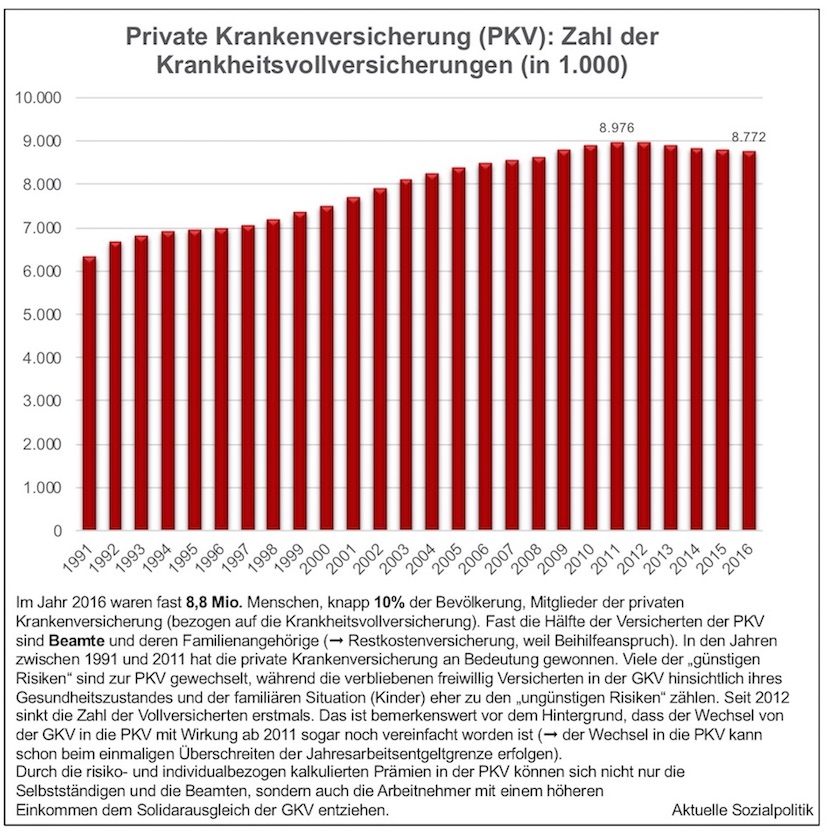

Die Diskussion über das – im weltweiten Vergleich ziemlich einmalige – duale Krankenversicherungssystem in Deutschland, wo die große Mehrheit der Menschen in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und gut zehn Prozent in der Privaten Krankenversicherung (PKV) abgesichert sind, wird seit vielen Jahren geführt. Ob es nun um den großen Alternativentwurf – Stichwort „Bürgerversicherung“ – ging oder um partielle Verbesserungen für die (angeblich) wartezeitgeschädigten Kassenpatienten – immer wieder wurde und wird man mit der Behauptung konfrontiert, dass die privat Krankenversicherten gleichsam auf der Sonnenseite des Gesundheitssystems leben, während die große Masse an Kassenpatienten mit einer minderwertigen Versorgung abgespeist wird.

Auch noch ein Streikrecht für Beamte? Nicht mit dem Bundesverfassungsgericht. Ein Blick hinter die Fassaden eines Stammtischaufreger-Themas

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mal wieder Klartext gesprochen: Streikverbot für Beamte verfassungsgemäß, so kurz und eindeutig ist eine Pressmitteilung des höchsten Gerichtes unseres Landes überschrieben. Und das Streikverbot sei auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar.

Bevor wir uns die Details der höchstrichterlichen Entscheidung anschauen – man kann sich die Reaktionen vieler Menschen auf diese Nachricht vorstellen: Jetzt wollen „die“ Beamten mit ihren betonsicheren Arbeitsplätzen, ihrer Sonderbehandlung mit Beihilfe und privater Krankenversicherung sowie im Fall der Erkrankung der garantierten Weiterzahlung der Bezüge, ihren gepamperten Pensionen, um nur einige der Vorzüge des Beamtendaseins in den Raum zu stellen, auch noch streiken dürfen. Geht’s noch? Da wird die Entscheidung des BVerfG mit großer Zustimmung zur Kenntnis genommen. Vor allem, wenn man auch noch erfährt, dass es vier Lehrer waren, die sich bis nach Karlsruhe vorgekämpft haben. Na klar, die Lehrer, das sind die mit dem vielen Urlaub. Da war doch mal ein mittlerweile gewesener Bundeskanzler, der sich zu diesem Analyseergebnis über die Lehrer hat hinreißen lassen: „Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“.

Nun haben die meisten von uns einige oder zuweilen auch überwiegend traumatische, zumindest aber frustrierende Erfahrungen mit dem Lehrkörper unserer Schulen machen müssen, so dass die zugespitzt vorgetragene Stammtisch-Position bei vielen auf einen entsprechenden Resonanzboden stoßen wird. Aber davon sollte man sich natürlich bei einer nüchternen Analyse nicht leiten lassen. Schon eher von dem für den einen oder anderen erstaunlichen Befund, dass die Hardcore-Vertreter des deutschen Berufsbeamtentums die Botschaft aus Karlsruhe gleichsam begeistert aufgenommen haben: „Mit seiner Entscheidung hat das oberste deutsche Gericht unsere Rechtsauffassung zum Beamtenstatus einhundertprozentig bestätigt“, so wird kein geringerer als der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (dbb), Ulrich Silberbach, von seiner eigenen Organisation zitiert.

Aber müssten die nicht eigentlich zerknirscht sein, denn der dbb verhandelt doch über die Besoldung der Beamten wie andere Gewerkschaften über die Löhne und Gehälter? Wäre da das Druckmittel eines Arbeitskampfes nicht eine anstrebenswerte Angelegenheit?