Erde an Berlin: Was soll das? Bereits am 13. Februar 2016 wurde der Beitrag Die Bundesarbeitsministerin fordert „Ein-Euro-Jobs“ für Flüchtlinge. Aber welche? Und warum eigentlich sie? Fragen, die man stellen sollte in diesem Blog veröffentlicht. Ausgangspunkt war ein Interview, das unter dieser Überschrift veröffentlicht worden ist: Arbeitsministerin Nahles fordert halbe Milliarde Euro mehr für Flüchtlinge. Darin wurde die Ministerin mit diesen Worten zitiert: »Ich möchte zum Beispiel 100.000 Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge schaffen. Bisher sitzen die Menschen manchmal zwölf Monate herum, ohne etwas tun zu können. Das löst auf allen Seiten Spannungen aus. Wir müssen so früh wie möglich ansetzen, das kann ich aber nur mit Unterstützung des Finanzministers. Es geht hier um 450 Millionen Euro zusätzlich im Jahr.« Diese Forderung überraschte diejenigen, die sich mit der Materie auskennen, das wurde in dem Beitrag auch ausführlich dargelegt. Es konnte sich nur um ein Versehen handeln, denn die Flüchtlinge, die noch nicht in der Zuständigkeit der Jobcenter und des Grundsicherungssystems sind, weil sie unter das Asylbewerberleistungesetz fallen, die kann Frau Nahles gar nicht erreichen, denn zuständig sind hier die Kommunen.

Und auf einen weiteren Aspekt wurde damals bereits hingewiesen: Auch die Kommunen können heute schon auf das zurückgreifen, was umgangssprachlich als „Ein-Euro-Jobs“ bezeichnet wird – und einige tun das auch. Denn im Asylbewerberleistungsgesetz gibt es den § 5 AsylbLG. Der ist überschrieben mit: Arbeitsgelegenheiten (AGH). Das ist die korrekte Bezeichnung für die „Ein-Euro-Jobs“, die gleiche Begrifflichkeit findet man auch im SGB II, dort handelt es sich um den § 16d.

Nun gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen den Arbeitsgelegenheiten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und denen nach dem Gesetz, für das Frau Nahles zuständig ist, also dem SGB II. Im Zweifelsfall hilft der Blick in das Gesetz, in diesem Fall in zwei. Hier die Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II, also gleichsam die Nahles-Ein-Euro-Jobs:

§ 16d SGB II Absatz 1: »Erwerbsfähige Leistungsberechtigte können zur Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Beschäftigungsfähigkeit, die für eine Eingliederung in Arbeit erforderlich ist, in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, wenn die darin verrichteten Arbeiten zusätzlich sind, im öffentlichen Interesse liegen und wettbewerbsneutral sind.«

Und wie lautet die entsprechende Norm im Asylbewerberleistungsgesetz?

§ 5 AsylbLG Absatz 1: »In Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylgesetzes und in vergleichbaren Einrichtungen sollen Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Einrichtung zur Verfügung gestellt werden … Im übrigen sollen soweit wie möglich Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, bei kommunalen und bei gemeinnützigen Trägern zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistende Arbeit sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden würde.«

Vereinfacht gesagt: Die Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II sind wesentlicher restriktiver gefasst, denn sie müssen nicht nur zusätzlich und im öffentlichen Interesse sein, sondern „wettbewerbsneutral“. Man kann sich diese Anforderung so übersetzen: Die Tätigkeiten, die unter dieser Restriktion zulässig sind, müssen möglichst weit weg sein von allen Beschäftigungen, die auf dem „ersten“, also normalen Arbeitsmarkt ausgeübt werden. Das ist natürlich nicht wirklich integrationsfördernd. Aber diese von vielen seit langem kritisierte Einengung durch das Erfordernis der Wettbewerbsneutralität existiert bei den Arbeitsgelegenheiten nach dem AsylbLG förderrechtlich eben nicht. Hier hätte und hat man deutlich mehr Freiheitsgrade bei der konkreten Ausgestaltung der Tätigkeiten, was auch sinnvoll ist.

Vor allem kann man etwas machen, was man bei den „normalen“ Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II nicht darf – man kann Beschäftigung mit Qualifizierung (und allem anderen) mischen. Das ist gerade für die hier interessierenden Flüchtlinge von besonderer Bedeutung, ermöglicht das doch wirklich innovative und sinnvolle Maßnahmenkonzeptionen, denn ein Mix aus praktischer Arbeit, Sprachförderung und andere Qualifizierungselemente ist einer Nur-Beschäftigung (und die dann auch noch möglichst weit weg vom normalen Arbeitsmarkt) vorzuziehen, wenn einem wirklich an Integration gelegen ist.

Und jetzt wird man mit solchen Meldungen konfrontiert: Nahles will mit Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge starten – und man reibt sich angesichts der skizzierten Hintergrundinformationen verwundert die Augen:

»Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) will noch in diesem Jahr Ein-Euro-Jobs für Flüchtlinge schaffen, deren Asylverfahren noch laufen … Im Jahr 2017 seien 300 Millionen Euro für diese Arbeitsgelegenheiten vorgesehen, mit denen Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen. Wie viel Geld in diesem Jahr dafür benötigt werde, hänge davon ab, wie schnell mit der Umsetzung begonnen werden könne … Flüchtlinge erhalten für diese Zusatzjobs neben den Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine geringe Aufwandsentschädigung. Die Arbeitsgelegenheiten werden mit öffentlichem Geld angeboten und dürfen reguläre Arbeitsplätze nicht verdrängen.«

Auch auf die Gefahr hin, im Raumschiff BMAS in Berlin als Nörgler und Spielverderber abgestempelt zu werden, muss dennoch die Frage in den Raum gestellt werden: Was soll das? Das macht offensichtlich keinen Sinn – außer das Bundesarbeitsministerium hat einen neuen, allen anderen bislang aber nicht bekannten Weg gefunden, eines der Grundprobleme des im Föderalismusdurcheinander gefangenen Staates zu lösen: das verfassungsrechtlich vorgegebene Verbot der direkten Finanzierung der Kommunen durch den Bund.

Um diesen Einwurf zu verstehen, muss man sich die leidige, in diesem Fall aber hoch relevante Zuständigkeitsfrage in Erinnerung rufen:

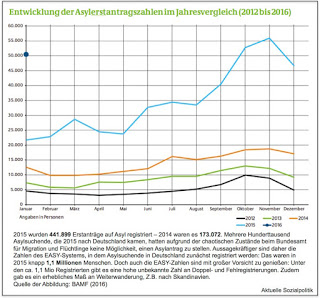

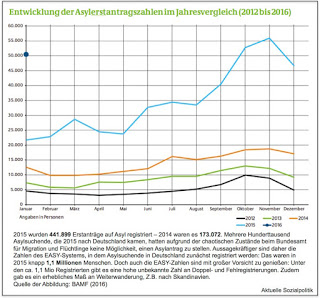

Für die Flüchtlinge am Anfang ist das SGB II, also das Hartz IV-System und mit ihm die Jobcenter, gar nicht relevant. Die Flüchtlinge schlagen erst dann im Hartz IV-System auf, wenn sie als Asylberechtigte anerkannt sind. Am Anfang sind bzw. wären sie theoretisch Asylbewerber – theoretisch deshalb, weil viele von ihnen Monate warten müssen, bis sie überhaupt einen Asylantrag stellen können beim BAMF, bis dahin sind sie noch nicht einmal Asylbewerber. Da gilt dann aber das Asylbewerberleistungsgesetz. Und für die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge beispielsweise in den Erstaufnahmestellen und vor Ort in den Unterkünften sind die Bundesländer und Kommunen zuständig, wobei der Bund an der Finanzierung beteiligt ist, da er den Bundesländern dafür Gelder zur Verfügung stellt, die diese dann in ganz unterschiedlicher Form und Umfang an die Kommunen weiterleiten (sollen).

Was das bedeutet? Wenn Frau Nahles erneut „Ein-Euro-Jobs“ für Flüchtlinge in Aussicht stellt, die aber noch nicht in den Zuständigkeitsbereich „ihrer“ Jobcenter fallen, dann müssen das die Kommunen machen, was die – wie aufgezeigt – auch können (sogar mit mehr Spielräumen als bislang die Jobcenter), aber dann muss die Geldsumme, mit der sie heute hausieren geht, auch bei den Kommunen, die das machen, ankommen.

Also Berlin: Habt ihr irgendeinen Geheimgang von der Bundeskasse direkt in die kommunalen Schatullen gefunden? Wenn nicht – was soll dann das Getue? Eine Begründung wäre schon nett.

Wie wäre es vielmehr mit dieser Konsequenz? Einfach und endlich mal eine echte Instrumentenreform im SGB II hinlegen, mit der endlich die Freiheitsgrade des Handelns vor Ort in der Arbeitsmarktpolitik erhöht werden. Das aktuelle Thema Arbeitsgelegenheiten (AGH) bietet sich als Lehrbuchbeispiel an:

Ein „neuer Kunde“ der Jobcenter hat bereits mit einer innovativen AGH begonnen, also gekoppelt mit Sprachförderung und passgenauen Qualifizierungsbausteinen versehen, die in der Kommune organisiert worden ist. Nun kann diese Maßnahme beim Übergang in das SGB II-System nicht einfach fortgeführt werden – denn förderrechtlich ist hier vieles nicht zulässig, was vorher möglich war.

Was wäre die notwendige Schlussfolgerung? Sicher nicht der Abbruch dessen, was schon begonnen wurde, sondern vielleicht endlich einmal die Entscheidung, die von so vielen Seiten immer wieder kritisierten förderrechtlichen Restriktionen im SGB II abzuräumen. Das wäre ihre Aufgabe, Frau Nahles.

Aber nicht wieder mit imaginären Geldscheinen wedeln, die im Ergebnis wie so oft nicht das Papier wert sein werden, auf dem man von ihnen berichtet hat.