Jahrestage, vor allem im zweistelligen Bereich, werden gerne verwendet für einen Rückblick und eine umfassende Darstellung der eigenen Entwicklungsgeschichte und der Bedeutung des Tuns. Das ist bei Institutionen nicht anders als bei Menschen. Dann zieht man Bilanz. Beispielsweise wenn die Tafeln seit 25 Jahren auf der Bühne des öffentlichen Lebens agieren und für viele Menschen jeden Tag eine ganz handfeste Bedeutung haben. Im Jahr 2018 können wir auf ein Vierteljahrhundert „Tafel-Bewegung“ schauen. Verständlich, dass der Bundesverband Deutsche Tafel das nutzen will, um über die eigene Geschichte und Arbeit zu informieren. Die inzwischen 900 Tafeln in Deutschland seien nicht nur stille Ausgeber von Lebensmitteln, sondern sie legten auch „die Finger in die Wunde“, um auf Probleme aufmerksam zu machen, so die Positionierung von Jochen Brühl vom Bundesverband der Tafeln in diesem Interview mit dem Deutschlandfunk: „Wir sind ein guter seismografischer Faktor, um zu erkennen, was schiefläuft“. Er geht über die Vorstellung, dass es sich um eine reine Verteilaktion von Lebensmitteln an Bedürftige handelt, deutlich hinaus: Für ihn sind die Tafeln eine „Bürgerbewegung, die Veränderungen einfordere“.

Armut

Mehr unten und mehr oben. Armut in einer reichen Stadt. Das Beispiel München und ein neuer Armutsbericht über diese Stadt

Armut hat viele Gesichter. Und sie ist immer vor Ort. Natürlich ist Armut in einem Land wie Rumänien eine andere als in Deutschland. Aber gerade auf den scheinbaren Wohlstandsinseln gibt es auch viele Gesichter der Armut. Unbestreitbar ist sicher die Aussage, dass die Stadt München eine nach außen wohlhabende, ja reiche Stadt sein muss. Legendär sind mittlerweile der Miet- und Immobilienpreise, aber auch ein Streifzug durch das offizielle München wird einen mit vielen gut situiert daherkommenden Menschen konfrontieren. Was aber eben nicht gleichzeitig bedeutet, dass es hier keine Armut gibt – die gibt es, nur wie so oft ist sie eher versteckt, sie kommt selten aus ihren Behausungen heraus, sie wird an den Rand gedrängt, wohin es einen nie verschlagen wird, wenn man nicht aktiv nachschaut.

Bereits vor einigen Jahren wurde der Armutsbericht 2011 München veröffentlicht. Angereichert wurde die damalige Armutberichterstattung, wie man sie aus vielen anderen Städten, Bundesländern und auch bundesweit kennt, mit vertiefenden Blicken in bestimmte Armutslagen und -zusammenhänge, so beispielsweise durch eine von Christian Alt vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) erstellte Expertise Armut bei Kindern und Jugendlichen sowie das Gutachten Armut und Konsum von Tatjana Rosendorfer. Und eine weitere Expertise befasste sich mit den Wechselwirkungen von Armut und Gesundheit. Nun wurde ein neuer Armutsbericht für und über München vorgelegt.

Der Münchner Armutsbericht 2017 liegt nun also vor. Einige Ergebnisse wurden auch in der Presse aufgegriffen. Sven Loerzer hat seinen Artikel dazu unter diese Überschrift gestellt: Die Zahl der armen Münchner ist drastisch gestiegen. Die ganz großen Zahlen, die er zitiert, lassen aufhorchen:

Fast jeder sechste Münchner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Etwa 269.000 Menschen waren im vergangenen Jahr von Armut betroffen, das sind rund 65 000 mehr als noch fünf Jahre zuvor. Damit erhöhte sich die Quote von 14,7 auf 17,4 Prozent. Die Lebensverhältnisse driften auseinander, „die Schere geht weiter auf“, wird Bürgermeisterin Christine Strobl zitiert.

Die Schere geht auseinander, Polarisierung – das sind die Stichworte einer generell zu beobachtenden Entwicklungsrichtung: In München stieg im gleichen Zeitraum der Anteil der gut und besser verdienenden Menschen von 30 auf fast 34 Prozent. Mehr unten und gleichzeitig mehr oben, so kann man das zusammenfassen.

Als wesentliche Ursachen der Armut arbeitet der Münchner Armutsbericht 2017 Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und daraus resultierende niedrige Renten heraus: „Mit niedrigem Einkommen lässt sich in München mit seinen hohen Lebenshaltungskosten und Mieten nur schlecht leben“, so die Sozialreferentin Dorothee Schiwy.

Grundlage des Armutsberichts bildet vor allem eine Befragung zur sozialen und gesundheitlichen Lage in München, bei der auch die Haushaltseinkommen ermittelt wurden. Daraus errechneten die städtischen Statistiker eine Armutsrisikoschwelle: Bei einem Einpersonen-Haushalt sind es 1.350 Euro, bei einem Haushalt mit zwei Erwachsenen sind es 2.025 Euro, bei einer Familie mit einem Kind unter 14 Jahren 2.430 Euro.Auf dieser Basis gelten 269.000 Münchner als arm.

Und ein bezeichnendes Licht auf die strukturellen Verursacher von Einkommensarmut (oder dem anderen Ende der Skala) liefern solche Daten: Am häufigsten arm sind Haushalte von Alleinerziehenden (42,2 Prozent), am häufigsten reich dagegen Paarhaushalte ohne Kinder (12,2 Prozent).

Der Münchner Armutsbericht 2017 zeigt, »dass mehr als 17 Prozent der Münchner Bürgerinnen und Bürger trotz positiver wirtschaftlicher Entwicklung und trotz eines soliden Arbeitsmarktes in relativer Armut leben – das sind etwa 269.000 Menschen. Besonders von Armut betroffen sind ältere Menschen, Familien mit Kindern, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sowie Menschen ohne Schul- und Berufsabschluss.

Arm sein in München bedeutet aber nicht zwangsläufig den Bezug von Sozialleistungen. Rund 129.000 Münchnerinnen und Münchner erhalten auch tatsächlich eine der staatlichen Unterstützungsleistungen.«

Und Sven Loerzer weist darauf hin: »Der Arbeitsmarkt in München boomt, unter den westdeutschen Großstädten hat die bayerische Landeshauptstadt seit Jahren mit Abstand die geringste Quote von Hartz-IV-Beziehern. Und doch ist deren absolute Zahl seit 2011 von 72.600 auf fast 75.000 gestiegen. Darunter sind mehr als 22.000 Münchner im erwerbsfähigen Alter, die seit mehr als vier Jahren ununterbrochen das Arbeitslosengeld II erhalten.«

„Es gelingt mit den vorhandenen Förderinstrumenten nicht, diese Menschen wieder in eine dauerhafte Beschäftigung zu integrieren, von der sie unabhängig von staatlicher Unterstützung leben können“, kann man dem Armutsbericht entnehmen.

Mehr als 22.000 Kinder in München, fast zwölf Prozent aller Kinder, wachsen in Hartz-IV-Haushalten auf – häufig eine schwere Hypothek für ihre gesamte Entwicklung.

Und natürlich darf bei einer boomenden Stadt wie München das Thema Wohnen nicht fehlen: »Anhaltend hoher Zuzug und der Geburtenanstieg bescheren der Stadt nicht nur ein hohes Bevölkerungswachstum, sondern immer mehr Wohnungslose, die in Notunterkünften untergebracht werden müssen. Ende 2016 waren es bereits 7.300 Personen, darunter fast 1.600 Kinder. Bis Ende dieses Jahres rechnet die Stadt mit mehr als 9.000 Wohnungslosen«, so Sven Loerzer in seinem Artikel.

Ende 2016 warteten 8.200 Haushalte mit höchster Dringlichkeit auf eine Sozialwohnung – aber nur 2.800 Wohnungen konnten im vergangenen Jahr vergeben werden. 44,7 Prozent der armen Haushalte in München müssen mehr als 50 Prozent ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Vgl. zu dieser Problematik generell auch den Beitrag Wohnverhältnisse in den deutschen Großstädten: Hohe Mieten bringen kleine Einkommen an den Rand der Armut und darüber hinaus vom 3. September 2017.

Und alt werden in einer Stadt wie München kann bei fehlenden finanziellen Mitteln sehr hart sein. Etwa 14.800 Münchner bezogen Ende 2016 bereits Grundsicherung im Alter. Nach Prognosen des Amtes für Soziale Sicherung kann die Zahl bis 2035 auf 26.000 steigen. „Insbesondere die Menschen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen und in Teilzeit arbeiten, sowie diejenigen mit Berufsunterbrechungen und Frühverrentung werden im Alter unterhalb der Armutsgrenze leben“, so der Armutsbericht.

Begleitend zum neuen Münchner Armutsbericht wurden auch wieder vertiefende Expertisen vorgelegt, die man sich hier anschauen kann:

Internationales Institut für Empirische Sozialökonomie (INIFES) (2017): Altersarmut in München. Expertise I zum Münchner Armutsbericht 2017, Stadtbergen, 2017

Internationales Institut für Empirische Sozialökonomie (INIFES) (2017): Altersarmutsprognosen für München. Expertise II zum Münchner Armutsbericht 2017, Stadtbergen, 2017

Internationales Institut für Empirische Sozialökonomie (INIFES) (2017): Verteilung, Armut und Reichtum in München. Expertise III zum Münchner Armutsbericht 2017, Stadtbergen 2017

Das Sozialticket in Nordrhein-Westfalen wird von der CDU/FDP-Landesregierung gestrichen und soll im Straßenbau verbuddelt werden. Und mehr: Mobilität als neue (alte) soziale Frage

Seit 2011 gibt es für Bedürftige in NRW die Möglichkeit, ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr zu besonders günstigen Konditionen zu kaufen. Der genaue Preis variiert regional, beim Verkehrsbund Rhein-Ruhr (VRR) zum Beispiel kostet das Sozialticket mit 37,80 Euro etwa halb so viel wie eine reguläre Monatskarte.

Für viele betroffene Menschen ist das die einzige halbwegs erschwingliche Möglichkeit, sich mit dem öffentlichen Nahverkehr bewegen zu können. Man kann das abstrakt beschreiben oder an konkreten Fällen illustrieren, wie das hier von Nadine Rabaa versucht wird: Jessica: „Ohne Sozialticket könnte ich nicht mehr zur Schule fahren“: »Jessica ist 25, erwartet ihr zweites Kind und nutzt das Sozialticket in Nordrhein-Westfalen. Drei Mal die Woche fährt sie mit dem Zug von Attendorn nach Olpe zur Schule, besucht dank des ermäßigten Tickets ihre Mutter, transportiert ihre Einkäufe, bringt ihre Tochter mit dem Bus in die Kita.« Sie wird mit diesen Worten zitiert: »Ich zahle monatlich rund 30 Euro für das Sozialticket – 30 Euro, die mir viele Freiheiten ermöglichen und mich im Leben weiterbringen. Wenn der Zuschuss für die Bahnfahrkarte wegfällt, zahle ich für ein Monatsticket 95 Euro.«

Von Regelbedarfen im Hartz IV-System und der Armutsgefährdungsschwelle. Die Unterdeckung wird größer

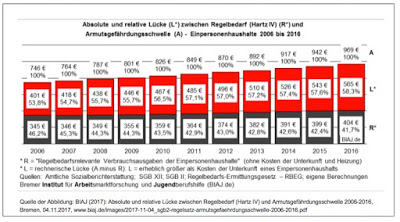

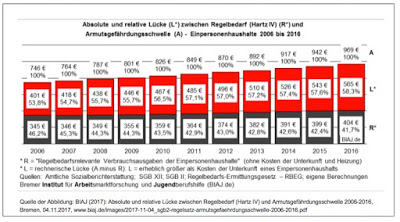

Paul M. Schröder vom Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) hat sich die Höhe der Regelleistungen, mittlerweile Regelbedarf genannt, im Hartz IV-System im Vergleich zu den Armutsgefährdungsschwellen angeschaut (vgl. Absolute und relative Lücke zwischen Regelbedarf (Hartz IV) und Armutsgefährdungsschwelle 2006-2016). Zur Armutsgefährdungsschwelle erfahren wir von Seiten der Amtlichen Sozialberichterstattung: »Die Armutsgefährdungsschwelle wird – entsprechend dem EU-Standard – bei 60 % des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung (in Privathaushalten) im jeweiligen Bundesland beziehungsweise in der jeweiligen Region festgelegt. Personen, deren Äquivalenzeinkommen unter diesem Schwellenwert liegt, werden als (relativ) einkommensarm eingestuft.« Das ist also keine von irgendwelchen Leuten ausgedachte Geldgröße, sondern die Abgrenzung erfolgt im Einklang mit internationalen Festlegungen. Immer wieder und gerne von interessierter Seite wird dieser Maßstab der relativen (Einkommens)Armut kritisiert.

Das kann und muss man mit Blick auf den Fachdiskurs entkräften: »Wenn ein neuer Bericht über Armut in Deutschland vorgelegt wird, entbrennt regelmäßig eine Diskussion darüber, was überhaupt unter Armut zu verstehen ist und wie Armut gemessen werden soll. Die Interpretationen gehen hier sehr weit. Dabei gibt es schon seit über 30 Jahren eine international anerkannte Methode für die Armutsmessung. Der Arbeitskreis Armutsforschung, in dem sich Wissenschaftler, Vertreter von Wohlfahrtsverbänden und andere Praktiker austauschen, hat in der folgenden »Erklärung zum Armutsbegriff« die derzeit gängigsten Kritikpunkte an der Methode der Armutsmessung aufgegriffen und ihnen fundierte Antworten gegenübergestellt.« Dazu diese Veröffentlichung:

Arbeitskreis Armutsforschung (2017): Erklärung zum Armutsbegriff, in: Soziale Sicherheit, Heft 4/2017

Zurück zu der neuen Veröffentlichung von Paul M. Schröder. Er hat sich die absolute und relative rechnerische Lücke zwischen Regelbedarf (Hartz IV) (ohne Kosten der Unterkunft und Heizung) und Armutsgefährdungsschwelle angeschaut (siehe seine Abbildung am Anfang dieses Beitrags).

»2006, im ersten Kalenderjahr mit einer im ganzen Kalenderjahr bundeseinheitlichen monatlichen „Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts“ (inzwischen „Regelbedarf“) in Höhe von 345 Euro (Hartz IV), lag dieser „Regelbedarf“ (ohne Kosten der Unterkunft und Heizung) rechnerisch um 401 Euro (absolut) bzw. 53,8 Prozent (relativ) unter der amtlichen Armutsgefährdungsschwelle für Einpersonenhaushalte in Höhe von 746 Euro.

Der negative absolute und relative Abstand des vom Gesetzgeber bestimmten „menschenwürdigen Existenzminimums“ (ohne die Kosten der Unterkunft und Heizung) von der Armutsgefährdungsschwelle für Einpersonenhaushalte ist in den zehn Jahren von 2006 bis 2016 erheblich gewachsen. 2016 betrug der Regelbedarf in der „Regelbedarfsstufe 1“ monatlich 404 Euro und der rechnerische Abstand zur Armutsgefährdungsschwelle für Einpersonenhaushalte (969 Euro) 565 Euro (absolut) bzw. 58,3 Prozent (relativ).«

Nun wird der eine oder andere einwenden, dass die Hartz IV-Empfänger doch nicht nur die Regelbedarfe bekommen, sondern die Jobcenter übernehmen auch die „angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung“. Das hat Schröder nicht vergessen, er führt dazu aus, dass die Lücke zwischen der Armutsgefährdungsschwelle und dem Regelbedarf in der „Regelbedarfsstufe 1“ die durchschnittlich anerkannten Kosten der Unterkunft und Heizung eines Einpersonenhaushalts deutlich übersteigt. Anders ausgedrückt: »der Regelbedarf plus durchschnittlich anerkannte Kosten der Unterkunft und Heizung liegt deutlich und zunehmend unter der Armutsgefährdungsschwelle für Einpersonenhaushalte.«

Interessant ist die folgende Rechnung, die auch die Abkoppelung des Regelbedarfs in der Grundsicherung von der Armutsgefährdungsschwelle aufzeigen kann:

»Allein bei einem unveränderten relativen Abstand des Regelbedarfs von der Armutsgefährdungsschwelle auf dem Niveau des Jahres 2006 (53,75 Prozent) hätte der Regelbedarf in der „Regelbedarfsstufe 1“ bis 2016 rechnerisch auf 448 Euro statt lediglich auf 404 Euro steigen müssen (46,25 Prozent von 969 Euro).«

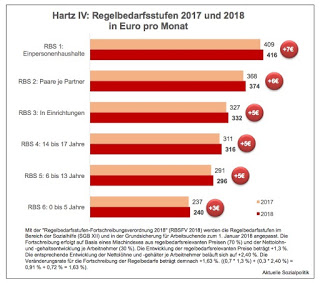

Und die Aussichten sind trübe – trotz bzw. gerade wegen der nunmehr beschlossenen Anhebung der Hartz IV-Sätze. Dazu Schröder: »Der Bundesrat hat am 3. November 2017 … der „Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2018 (RBSFV 2018)“ zugestimmt. Der Regelbedarf in der „Regelbedarfsstufe 1“, der seit dem 1. Januar 2017 409 Euro beträgt, wird damit zum 1. Januar 2018 auf 417 Euro steigen. Die absolute und relative rechnerische Lücke zwischen Regelbedarf (Hartz IV) (ohne Kosten der Unterkunft und Heizung) und Armutsgefährdungsschwelle … wird damit voraussichtlich auch 2017 und 2018 weiter wachsen.« Das auch dadurch, dass nicht nur die Regelbedarfe an sich zu niedrig taxiert sind, sondern auch angesichts der Tatsache, dass die zugestandenen „angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung“, die ja nur einen (dann auch noch kleiner werdenden) Teil der Lücke zwischen Regelbedarf und Armutsgefährdungsschwelle schließen, die Hartz IV-Empfänger dergestalt unter Druck setzen, als dass sie nicht Schritt halten mit der Preisverschärfung in Verbindung mit einem eklatanten Angebotsmangel in vielen Regionen für bezahlbaren Wohnraum. Das führt dazu, »dass zahlreiche Grundsicherungsempfänger gezwungen sind, die nicht vom Jobcenter akzeptierten Mietanteile aus den Regelleistungen selbst zu tragen – schaut man sich die Differenz zwischen den bewilligten und den tatsächlichen Kosten der Unterkunft für Deutschland insgesamt an, dann kann man berechnen, dass die Hartz IV-Empfänger in diesem Jahr auf 594 Mio. Euro Wohnkosten sitzenbleiben. Bei vielen bedeutet das, dass sie aus ihrem Regelbedarf von (noch) 409 Euro pro Monat, der ja dafür nicht vorgesehen und schon für die laufenden Lebenshaltungskosten mehr als knapp kalkuliert ist, den Differenzbetrag decken müssen.« Vgl. dazu und weiterführend den Blog-Beitrag Hartz IV-Empfänger bekommen 1,63% mehr Geld. Von der Angemessenheit, ungedeckten Stromkosten und Mieten mit Selbstbeteiligung vom 22. September 2017.

Wohnverhältnisse in den deutschen Großstädten: Hohe Mieten bringen kleine Einkommen an den Rand der Armut und darüber hinaus

In Deutschlands Großstädten rutschen viele Menschen durch hohe Mieten in die Armut oder haben nur noch extrem wenig Geld zum Leben. Dort müssen bereits gut eine Million Haushalte mit 1,6 Millionen Bewohnern mehr als die Hälfte des Einkommens für die Kaltmiete ausgeben. Etwa 1,3 Millionen Haushalte können nach Abzug der Mietzahlung nur noch über ein Resteinkommen verfügen, das unterhalb der Hartz-IV-Leistungen liegt. So einige wichtige Befunde aus einer neuen Studie, die Thomas Öchsner in seinem Artikel Hohe Mieten bringen viele an den Rand der Armut hervorgehoben hat.

Bei der angesprochenen Studie handelt es sich um diese Untersuchung:

➔ Henrik Lebuhn, Andrej Holm, Stephan Junker und Kevin Neitzel (2017): Wohnverhältnisse in Deutschland – eine Analyse der sozialen Lage in 77 Großstädten. Bericht aus dem Forschungsprojekt „Sozialer Wohnversorgungsbedarf“, Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung, September 2017

In der Studie wurden auf Basis von Daten des Mikrozensus 2014 für 77 deutsche Großstädte von Berlin bis Siegen Miethöhen und Mietbelastung ausgewertet. Im Mikrozensus werden alle vier Jahre auch auch repräsentative Daten zu den Wohnbedingungen der Menschen erhoben werden.