Die Vereinten Nationen haben den heutigen 20. Februar zum „Welttag der sozialen Gerechtigkeit“ ausgerufen. Das diesjährige Motto lautet: „Preventing conflict and sustaining peace through decent work”. Anständige Arbeit also, um Konflikte zu vermeiden und den Frieden zu sichern. Absolut richtig und sicher angesichts der Bedeutung der Erwerbsarbeit für Einkommen und soziale Sicherung nur zu unterstreichen. Bleibt man auf dieser Meta-Ebene, werden das viele unterschreiben und unterstützen können. Anders sieht es schon aus, wenn man genauer nachfragt, was man denn unter „Gerechtigkeit“ konkret zu verstehen hat. Ein ganz eigenes Thema, an dem sich nicht nur große Philosophen die Zähne ausgebissen haben. Aber man kann es ja auch ganz handfest untersuchen, wenn man parallel zum Welttag aus der anlaufenden deutschen Wahlkampfmaschinerie ein praktisches Beispiel geliefert bekommt, wie mit (scheinbaren?) Gerechtigkeitsargumenten sozialpolitisches Regelwerk im Sinne einer notwendigen Veränderung adressiert wird. Und der Hinweis auf den anlaufenden Wahlkampf verweist zugleich auf die Vorsichtsregel, dass es möglicherweise gar nicht so sehr um die konkreten Inhalte geht, sondern den Gesetzen der politischen Psychologie folgend um die Adressierung bestimmter Gerechtigkeitsvorstellungen bei den (potenziellen) Wählern. Schauen wir also genauer hin.

Arbeitslosenversicherung

Wohin nur mit dem Geld? 4,9 Mrd. Euro. Die Bundesagentur für Arbeit „erwirtschaftet“ einen Milliardenüberschuss in der Arbeitslosenversicherung

Es wird ja immer über „zu wenig“ Geld und rote Zahlen geklagt. Da kommt so eine Meldung doch wirklich wie eine erfreuliche Ausnahmeerscheinung daher: »Der Überschuss für das abgeschlossene Jahr liege bei 4,9 Milliarden Euro, sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise der Deutschen Presse-Agentur. Die Nürnberger Bundesbehörde hatte ursprünglich nur mit 1,8 Milliarden Euro gerechnet. Die Rücklagen … erhöhten sich damit auf 10,96 Milliarden Euro. Die Bundesagentur, die sich mit Beiträgen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert, kommt damit – anders als in früheren Jahrzehnten – weiterhin ohne staatliche Zuschüsse aus. „Die Zahlen zeigen, dass wir gut gewirtschaftet haben“, meinte Weise.« So jedenfalls der Artikel Bundesagentur für Arbeit erwirtschaftet Milliarden-Überschuss, wobei in der Artikelüberschrift das „erwirtschaftet“ nicht in Anführungszeichen gesetzt wurde, wie man es hätte tun müssen. Das Bild bleibt hängen: Frank-Jürgen Weise, der demnächst den Chefsessel der Bundesagentur für Arbeit verlassen wird, hatte wieder einmal vollen „Erfolg“ und kann mit dem Nimbus des hoch effizienten Verwaltungsmanagers in den Ruhestand oder was auch immer abtreten.

Wie erklärt Weise den hohen Überschuss von fast 5 Mrd. Euro in der Arbeitslosenversicherung (SGB III)? Er wird so zitiert:

»Der hohe Jahresüberschuss ist nach seinen Angaben vor allem auf die gesunkenen Ausgaben für Arbeitslosengeld zurückzuführen. Diese hätten im abgelaufenen Jahr um 1,4 Milliarden Euro unter Plan gelegen. Die Ausgaben für Kurzarbeitergeld und andere Pflichtleistungen sowie die Kosten zur Aus- und Fortbildung von Arbeitslosen seien jeweils um 700 Millionen Euro geringer ausgefallen. „Die Arbeitsagentur-Mitarbeiter haben den guten Arbeitsmarkt genutzt, um viele Leute in Arbeit zu bringen, ohne dass Lohnkosten an die Arbeitgeber oder Maßnahmen zur beruflichen Förderung Arbeitsloser nötig wurden“, erklärte der BA-Chef.«

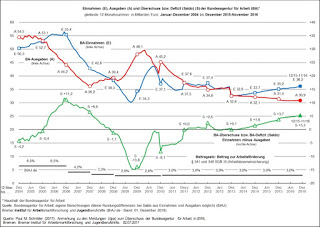

Auch hier lohnt wie immer ein genauerer Blick auf die Zahlen, der zumindest einige Fragen aufwirft, ob die Story so stimmt. Der in Fragen der Arbeitsmarktstatistik überaus penible Paul M. Schröder vom Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) hat das getan und am 2. Januar 2017 diese Mitteilung herausgegeben: Anmerkung zu den Meldungen (dpa) zum Überschuss der Bundesagentur für Arbeit in 2016. Darin findet man auch die Abbildung vom Anfang dieses Beitrags.

Bereits am 22. Oktober hatte sich Schröder zu Wort gemeldet: Überschuss der Bundesagentur für Arbeit steigt auf über 5 Milliarden Euro – Rück- und Ausblick:

»In den letzten 12 Monaten, von Oktober 2015 bis September 2016, hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) im sogenannten „Beitragshaushalt SGB III“ nach Berechnung des Bremer Institut für Arbeitsmarktforschung und Jugendberufshilfe (BIAJ) insgesamt nahezu 5,1 Milliarden Euro mehr eingenommen als ausgegeben. Den Einnahmen in Höhe von insgesamt 35,9 Milliarden Euro, darunter Beitragseinnahmen in Höhe von 30,8 Milliarden Euro, standen Ausgaben in Höhe von 30,8 Milliarden Euro gegenüber, darunter Ausgaben für das beitragsfinanzierte Arbeitslosengeld in Höhe von 14,5 Milliarden Euro und für Leistungen der „aktiven Arbeitsförderung“ in Höhe von 8,0 Milliarden Euro. Der in diesen 12 Monaten gebuchte Überschuss ist der höchste Überschuss in einem 12-Monatszeitraum seit Anfang 2008. Für den Abschluss des Haushaltsjahres 2016 ist im Haushalt der Bundesagentur für Arbeit ein positiver Finanzierungsaldo (Überschuss) von deutlich über 5,0 Milliarden Euro zu erwarten.«

Aber bereits am 18.11.2017 meldete sich das BIAJ mit einer Korrektur der Überschusserwartung zu Wort (Der Haushalt der Bundesagentur für Arbeit in den Jahren 2013 bis 2017 – Soll- und Ist-Vergleich), wo schon sehr punktgenau das nun verkündete offizielle Ergebnis vorhergesagt wurde: Die Schätzung des Überschusses wurde auf 5,0 Mrd. Euro nach unten korrigiert.

»Der Grund: Bis dahin war dem BIAJ nicht bekannt, dass aus den erwarteten Überschüssen in 2016 (und 2017) eine Sonderzuweisung in den Versorgungsfonds der BA erfolgen soll. (2016: 502 Mio. Euro; 2017: 703 Mio. Euro) Diese Sonderzuweisung mindert den positiven Finanzierungssaldo.«

Diese Sonderzuweisung an den Versorgungsfonds – aus dem die Pensionen für die (ehemaligen) Beamten der BA mitfinanziert werden sollen – war im Haushalt 2016 nicht geplant gewesen. Ende 2015 wurde für den im Anfang 2008 eingerichtete Versorgungsfonds der BA Ende 2015 ein Mittelbestand in Höhe von 5,04 Milliarden Euro ausgewiesen.

Aber wieder zurück zu der Aussage von Weise, dass die BA die Überschüsse „erwirtschaftet“ habe. „Die Arbeitsagentur-Mitarbeiter haben den guten Arbeitsmarkt genutzt, um viele Leute in Arbeit zu bringen, ohne dass Lohnkosten an die Arbeitgeber oder Maßnahmen zur beruflichen Förderung Arbeitsloser nötig wurden“, so wurde er bereits zitiert sowie sein Hinweis, dass weniger Arbeitslosengeld I-Zahlungen angefallen seien und auch »und andere Pflichtleistungen sowie die Kosten zur Aus- und Fortbildung von Arbeitslosen seien jeweils um 700 Millionen Euro geringer ausgefallen.« Dazu Paul M. Schröder:

»Besonders mit Blick auf die Ausgaben der BA für die „aktive Arbeitsförderung“ … verwundern die Erläuterungen des Vorstandsvorsitzenden: Immerhin war 2016 das erste Haushaltsjahr nach 2009 in dem die BA für „Leistungen der aktiven Arbeitsförderung“ (geringfügig) mehr ausgegeben hat als im jeweiligen Vorjahr. Von 2009 bis 2015 waren die Ausgaben für die „aktive Arbeitsförderung“ von Jahr zu Jahr gesunken.« (vgl. dazu auch die Abb. 3 in Schröder 2016)

Und noch eine Ungereimtheit: Der von Weise erwähnte Anstieg der Beitragseinnahmen – „um rund 155 Millionen Euro“ – stellt sich deutlich anders dar, wenn man die Beitragseinnahmen in 2016 (über 31 Milliarden Euro) mit den Beitragsinnahmen in 2015 (29,9 Milliarden Euro) vergleicht.

Wenn man an dieser Stelle den Blick auf den Sachverhalt etwas weitet, dann muss man hinsichtlich der enormen Überschüsse im BA-Haushalt berücksichtigen, dass das auch als ein Versagen der Arbeitslosenversicherung als Teil der Sozialversicherung gewertet werden kann. Verdeutlichen kann man das an den aktuellen Arbeitslosenzahlen:

Für den November 2016 hat die BA insgesamt 2.531.975 offiziell registrierte Arbeitslose ausgewiesen (nicht in dieser offiziellen Arbeitslosenzahl enthalten sind allerdings 960.000 ebenfalls faktisch Arbeitslose, die in der Zahl der „Unterbeschäftigten“ auftauchen, im November 2016 lag die bei 3.491.569). Nun gibt es zwei Rechtskreise, in denen die Arbeitslosen abgesichert sein können – also das SGB III (Arbeitslosenversicherung) und das SGB II (Grundsicherung). Und die Verteilung der registrierten offiziellen Arbeitslosen verdeutlicht das Problem: 756.094 befanden sich unter dem Dach der Arbeitslosenversicherung, hingegen 1.775.881 im Hartz IV-System, das als steuerfinanziertes und bedürftigkeitsabhängiges Leistungssystem ganz anderen Prinzipien folgt als die beitragsfinanzierte Arbeitslosenversicherung. Mit anderen Worten: Mit nur noch 29,9 Prozent ist nicht einmal mehr jeder dritte offiziell registrierte Arbeitslose in dem System, das eigentlich für die Absicherung der Arbeitslosigkeit zuständig sein sollte. 70 Prozent der Arbeitslosen befinden sich in der Grundsicherung. Das ist die zahlenmäßige Abbildung der These vom Scheitern der Arbeitslosenversicherung, in den Kategorien des alten deutschen Sozialstaatsmodells mit seiner Vorrangigkeit der Sozialversicherungen kommt das einer Kapitulation gleich.

Die massiven Veränderungen der Sicherungsfunktionalität werden schon seit Jahren im Fachdiskurs beschrieben und problematisiert, vgl. nur als ein Beispiel die Studie Der Bedeutungsverlust der Arbeitslosenversicherung von Peer Rosenthal (2012: 3):

»Ein Blick zurück: Bis zum Jahr 2005 gab es in der Bundesrepublik für Arbeitslose zum einen das ‚klassische‘ Arbeitslosengeld, das als Lohnersatzleistung aus der Arbeitslosenversicherung über Beiträge finanziert wird. Die daran anschließende steuerfinanzierte Arbeitslosenhilfe sollte den Erhalt des individuellen Lebensstandards auf niedrigerem Niveau ermöglichen. Für Personen ohne Ansprüche auf Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe wurde Sozialhilfe gezahlt. Im Zuge der Reformen nach dem ‚Hartz‘-Konzept wurde die Arbeitslosenhilfe als Bestandteil der Arbeitslosenversicherung abgeschafft. Neu eingeführt wurde das Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich ‚Hartz IV‘ genannt. Das Arbeitslosengeld II soll im Unterschied zur alten Arbeitslosenhilfe nur noch das Existenzminimum sichern. Das ‚klassische‘ Arbeitslosengeld – also der Lohnersatz als Leistung der Arbeitslosenversicherung – wird seitdem als Arbeitslosengeld I bezeichnet.

Bis zur Abschaffung der Arbeitslosenhilfe haben rund 70 Prozent der Bezieherinnen und Bezieher Leistungen erhalten, die auf ihr vorheriges Einkommen bezogen waren – also entweder Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe. Aktuell können bundesweit nur noch 28 Prozent der Arbeitslosen Ansprüche auf das beitragsfinanzierte Arbeitslosengeld I geltend machen. Im Land Bremen trifft dies sogar nur noch auf 18 Prozent der Arbeitslosen zu. Das bis 2005 leitende Prinzip der Lebensstandardsicherung hat demnach mit der Einführung von ‚Hartz IV‘ eine massive Schwächung erfahren – zugunsten des Mindestsicherungssystems ‚Hartz IV‘. Die Arbeitslosenversicherung kann im Grunde nur noch als Sonderfall der Risikoabsicherung gegen das soziale Risiko Arbeitslosigkeit gelten.«

Dieser Tatbestand ist zum einen begründet in der Grundlogik einer Arbeitslosenversicherung, die eben nur einen temporären Einkommensausfall durch Erwerbslosigkeit auffangen kann (und soll), was dann zu einem Problem wird, wenn ein Teil der Arbeitslosen mit lang anhaltender Erwerbslosigkeit konfrontiert ist. Zum anderen aber auch durch restriktive Zugangsvoraussetzungen in der Arbeitslosenversicherung (konkret wären hier Rahmenfrist und Anwartschaftszeit zu nennen). Die können von einem nicht geringen Teil der Arbeitslosen schon beim Zugang aus einer Beschäftigung nicht erfüllt werden, so dass sie direkt „durchgereicht“ werden in das Hartz IV-System (und dort nicht erst nach einem Arbeitslosengeld I-Bezug landen).

Beispiel: Im Oktober 2016 sind 204.442 Personen aus Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt in Arbeitslosigkeit gegangen, davon 49.132 direkt in das SGB II. Das entspricht 24 Prozent. Jeder vierte neue Arbeitslose landet also direkt im Hartz IV-System.

Genau an dieser Stelle könnte man ansetzen, wenn es um die Frage geht: Was tun mit den Überschüssen in der Arbeitslosenversicherung?

Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine erste Übersicht ergibt folgende Optionen:

- Man könnte angesichts der finanziellen Lage und mit Blick auf den eigentlichen sozialpolitischen Auftrag die Sicherungsfunktionalität der Arbeitslosenversicherung (wieder) ausbauen, in dem man die Zugangsvoraussetzungen weniger restriktiv ausgestaltet.

- Man könnte die Ausgaben erhöhen für neue Aufgaben, die von der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung übernommen werden.

- Und man könnte natürlich die Beiträge der Versicherten an die Arbeitslosenversicherung senken und damit eine monetäre Entlastung bei den Beitragszahlern herbeiführen.

Alle drei Optionen werden diskutiert bzw. befinden sich schon in der Umsetzung.

Die Variante Entlastung auf der Beitragsseite wird beispielsweise in diesem Artikel thematisiert: Milliardenüberschüsse am Arbeitsmarkt. Dort findet man diesen Passus:

»Die hervorragende Beschäftigungs- und Kassenlage lässt die Rufe nach Entlastung der Beitragszahler lauter werden. Der Bund der Steuerzahler forderte am Montag eine Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung von 3 auf 2,5 Prozent für 2017, was zwischen 3 und 4 Milliarden Euro im Jahr kosten würde. Der aktuelle Satz gilt seit 2011. Zuvor war er mehrfach gesenkt worden, 2007 hatte er noch bei 6,5 Prozent gelegen. „Seitdem hat die Bundesagentur eine Milliarden-Rücklage aufgebaut, die sie in diesem Umfang gar nicht benötigt“, kritisiert Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel. Kürzlich hat die Arbeitsagentur selbst gemeldet, dass das Risiko für Beschäftigte, arbeitslos zu werden, derzeit so niedrig ist wie seit 2009 nicht mehr.«

Aber in dem Artikel werden auch eher skeptische Stimmen zitiert: »Etwas vorsichtiger äußerte sich IZA-Direktor Schneider. Während ein zu geringer Finanzpuffer in Abschwungphasen zu einer Erhöhung der Beiträge und damit einer Verschärfung der Probleme am Arbeitsmarkt beitrage, wecke ein zu großes Finanzpolster die Versuchungen der Politik, „die vorhandenen Mittel für sachfremde Wohltaten zu verwenden“. Deshalb könne man über Beitragssenkungen erst nachdenken, wenn das finanzielle Polster größer sei als das, was man im Abschwung brauche. Aus dem Verwaltungsrat der Arbeitsagentur ist zu vernehmen, dass noch deutlich mehr als die bislang gesparten 11 Milliarden Euro nötig seien, damit die Arbeitslosenversicherung ähnlich autonom durch künftige Krisen komme wie durch die Rezession 2008/2009.«

Wie dem auch sei, die Diskussion über eine Beitragssatzsenkung nimmt derzeit Fahrt auf: »Angesichts hohe Überschüsse bei der Bundesagentur für Arbeit plädieren Politiker von SPD und Union für eine Entlastung der Beschäftigten«, berichtet die FAZ: Koalition prüft Beitragssenkung bei Arbeitslosenversicherung.

Der bereits wertende Hinweis von Hilmar Schneider, dass die Politik versucht sein könnte, „die vorhandenen Mittel für sachfremde Wohltaten zu verwenden“ kann als Überleitung genutzt werden für die Option einer Ausgabenerhöhung für neue Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit als Trägerin der Arbeitslosenversicherung. Man müsste aber richtigerweise ergänzen, dass nicht nur „die“ Politik möglicherweise ein Interesse haben könnte, mit dem (bekannten) Griff in volle Beitragskassen bestimmte Maßnahmen oder Leistungen zu finanzieren, die eigentlich – bei ordnungspolitisch korrekter Verhaltensweise – nicht aus Versicherungs-, sondern aus Steuermitteln zu finanzieren wären, sondern die Bundesagentur für Arbeit selbst hat derzeit im gegebenem institutionellen Gefüge ein sehr großes Eigeninteresse an neuen Aufgaben. Und zwar mit dem Ziel der Existenzsicherung. Das hängt zusammen mit der tektonischen Verschiebung der Absicherung des Risikos Arbeitslosigkeit in das Grundsicherungssystem im Zusammenspiel mit einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsmarktlage für die „guten“ Arbeitslosen im Rechtskreis SGB III, die dazu geführt hat, dass – zugespitzt formuliert – den Agenturen für Arbeit die Arbeitslosen „ausgehen“, während die Jobcenter, die für das SGB II zuständig sind, im wahrsten Sinne des Wortes absaufen unter den vielen „Kunden“, wie das heutzutage so heißt. Und die nicht nur mit einer erheblich verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit und vielen anderen Leistungsbeziehern konfrontiert sind, die in den offiziellen Arbeitslosenzahlen gar nicht auftauchen (man muss hier darauf hinweisen, dass im Jahr 2016 rund 4.310.000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Rechtskreis SGB II von einem Jobcenter betreut wurden, wie die BA im neuen Arbeitsmarktbericht für den Dezember 2016 mitgeteilt hat), sondern auch viele neue „Kunden“ bekommen dadurch, dass die Flüchtlinge nun sukzessive in das Hartz IV-System einmünden.

Das führt zu der nur scheinbar widersprüchlichen Situation, dass es im SGB III-Bereich „zu viel“ Personal und in den Jobcentern für die SGB II-Aufgaben „zu wenig“ Personal und das auch noch in Verbindung mit zu wenig Geld gibt. Natürlich könnte der unbedarfte Beobachter der Szenerie auf den an sich ja auch naheliegenden Gedanken einer Umverteilung vom SGB III hin zum Hartz IV-System kommen, aber aufgrund der Trennung der Rechtskreise ist das nicht so einfach bis gar nicht zu realisieren.

Also liegt es aus einer für die BA institutionenegoistisch durchaus verständlichen Perspektive nahe, neue Aufgaben an Bord zu ziehen, mit denen man die eigene Existenz und vor allem den eigenen Personalbestand legitimieren kann. Das ist bereits erfolgt – man denke hier nur an die Teilübertragung von Aufgaben der Jobcenter und aus dem SGB II-System an die Arbeitsagenturen im Gefolge der letzten SGB II-Änderungen:

Personen, die aufstockend zum Arbeitslosengeld I auch Hartz IV-Leistungen beziehen (müssen), werden ab Januar 2017 von den Arbeitsagenturen vermittlerisch betreut, so die BA bereits am 01.08.2016: Kunden der Jobcenter profitieren von Rechtsvereinfachungen. Damit nicht genug.

Unter der Überschrift Neues Programm soll Hartz-IV-Karrieren beenden berichtet Thomas Öchsner: »Ein neues Programm soll Kinder von Hartz-IV-Empfängern davor schützen, ebenfalls den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu verpassen. Es soll mit Mitteln der Arbeitslosenversicherung bezahlt werden … Normalerweise werden Steuergelder für solche Belange verwendet.« Der Grundgedanke ist ja nicht verkehrt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) haben in der Altersgruppe der unter 25-jährigen Arbeitslosen etwa 65 Prozent keine abgeschlossene Berufsausbildung. Arbeitgeber und Gewerkschaften im Verwaltungsrat der Nürnberger BA haben ein neues Programm vorgelegt, um Hartz-IV-Karrieren zu stoppen.

»Bislang gibt es bei der Förderung von Jugendlichen mit Ausbildungsdefiziten ein großes Problem: Beziehen ihre Eltern Hartz IV, sind für sie die steuerfinanzierten Jobcenter zuständig. Ist dies nicht der Fall, sind die etwa 150 Arbeitsagenturen ihr Ansprechpartner. Dies gilt auch für bestimmte Förderhilfen oder die Berufsberatung … Die Arbeitgeber … und die Gewerkschaften schlagen nun vor, dass die etwa 150 Arbeitsagenturen künftig grundsätzlich alle jungen Menschen unter 25 Jahren ohne Erstausbildung betreuen und die Arbeitslosenversicherung dies bezahlt … Die Kosten belaufen sich in den nächsten fünf Jahren auf insgesamt mehr als eine Milliarde Euro … Deutlich teurer ist der zweite Teil des neuen Programms: Dabei geht es um Reha-Maßnahmen für Arbeitslose, um den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu befördern. Auch hier gibt es ein Wirrwarr an Zuständigkeiten. Hartz-IV-Empfänger bekommen eine Rehabilitation deutlich seltener als Arbeitslose, die eine Arbeitsagentur betreut. Arbeitgeber und Gewerkschaften plädieren daher dafür, diese Aufgabe komplett die Bundesagentur übernehmen und für zunächst fünf Jahre finanzieren zu lassen. Der Bundesrechnungshof hatte Defizite bei den Reha-Maßnahmen kritisiert. Die Kosten belaufen sich auf vier Milliarden Euro binnen fünf Jahren.«

Und bereits angeschoben ist die nächste, deutlich weiter ausgreifende Stufe der Aufgabenbeschaffung für die Arbeitsagenturen – und hier trifft sich die Arbeitsuche der BA mit den Interessen der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD), die im Kontext der von ihr vorangetriebenen Debatte über „Arbeit 4.0“ auch die Bundesagentur für Arbeit umbauen möchte hin zu einer Agentur für Qualifizierung. Das nimmt langsam Gestalt an. Und wieder lassen wir den Noch-BA-Chef Weise zu Wort kommen:

»Derzeit würden im Rahmen eines Modellprojekts Bundesagentur-Mitarbeiter darauf vorbereitet, künftig Menschen bei ihrer Berufsplanung in Bezug auf die Wirtschaft 4.0 fundiert beraten zu können. „Eine solche Beratung würde dann beispielsweise auch der 50-Jährige bekommen, der als Aufzugsmonteur in einem Maschinenbau-Unternehmen arbeitet und dessen Arbeit sich gewaltig ändern wird.“ Das Projekt „Lebensbegleitende Berufsberatung“ solle von März 2017 an in drei Arbeitsagenturen in Deutschland erprobt werden … Dem Projekt liege die Annahme zugrunde, dass sich im Zuge der Digitalisierung Berufsbilder schneller verändern als früher. Berufs- und Weiterbildungsberatung müsse sich daher durch das gesamte Erwerbsleben ziehen«, kann man dem Artikel Weise: Spielt nicht, lernt entnehmen.

Heike Göbel hat das unter der Überschrift Karriere vom Amt? entsprechend der solchen Ansätzen ablehnend gegenüberstehenden FAZ-Linie so kommentiert: »Sozialministerin Andrea Nahles hat … Großes mit der Behörde vor. Die soll ausgebaut werden zum Karriereamt für jedermann, zu einer „Arbeitsversicherung“, die nicht nur im Notfall hilft. Drei Agenturen testen die „lebensbegleitende Berufsberatung“ nun. Agentur-Chef Weise verkauft die Neuerung ganz im Sinn der SPD-Politikerin als notwendiges Projekt, um die Wirtschaft in der digitalen Zukunft mit passgenau qualifiziertem Personal zu versorgen und Arbeitslosigkeit vorzubeugen. Wirklich? Hier wird der öffentliche Bildungsauftrag gewaltig überdehnt in der falschen Annahme, der Berufsweg sei in planenden Beamtenhänden gut aufgehoben. Dem Tempo und der bunten Vielfalt der Bedürfnisse privater Unternehmen wird das nicht gerecht. In einer Marktwirtschaft kann es keine Arbeitsversicherung geben. Nahles sollte mit dem Etikettenschwindel aufhören.«

Unabhängig von der Tatsache, dass die (übrigens gerade hinsichtlich der den Qualifizierungsansatz mindestens ergänzenden materiellen Absicherung weitaus umfangreicher angelegte) Idee einer Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung (im engeren Sinne) hin zu einer „Arbeits- bzw. Beschäftigungsversicherung“ schon seit vielen Jahren im Fachdiskurs hin und her gewälzt wird (vgl. hierzu nur das Gutachten von Günther Schmid: Von der Arbeitslosen- zur Beschäftigungsversicherung. Wege zu einer neuen Balance individueller Verantwortung und Solidarität durch eine lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik, Berlin 2008), kann und muss man die Frage aufwerfen, ob die Arbeitsagenturen des Jahres 2017 wirklich der richtige Ort sein können für einen derart ambitionierten Ansatz, der vor allem ein arbeitsmarktlicht höchst qualifiziertes Beratungspersonal voraussetzen würde. Die BA hat sich seit den „Hartz-Gesetzen“ aber eher im Downgrading der eigenen beraterischen Qualitäten „ausgezeichnet“ und durch eine Industrialisierung des Vermittlungsprozesses, was alles nicht optimistisch stimmt, dass diese große Aufgabe dort in absehbarer Zeit auch realisiert werden könnte, selbst wenn man das wollte.

Bleibt noch die Variante, die Sicherungsfunktionalität der Arbeitslosenversicherung (wieder) auszubauen. Die wird schon seit langem diskutiert und gefordert. Und sie wäre natürlich auch gerade jetzt eine Option. Dabei geht es im engeren Sinne um die weniger restriktive Ausgestaltung der Zugangshürden zu den Leistungen der Arbeitslosenversicherung, die wie bereits angesprochen vor allem durch Rahmenfrist und Anwartschaftszeit determiniert werden. Oder konkreter den Grundsatz betreffend: Um einen Anspruch auf Arbeitslosengeld I zu erwerben, muss eine Person innerhalb der letzten 24 Monate (Rahmenfrist) mindestens zwölf Monate (Anwartschaftszeit) beschäftigt gewesen sein.

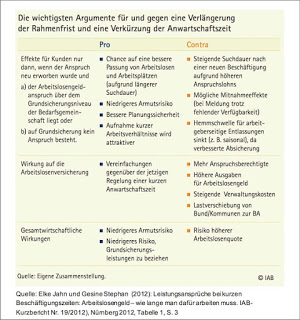

Da der Anteil flexibler Erwerbsformen immer weiter steigt, ist die Absicherung der Kurzzeitbeschäftigten bei Arbeitslosigkeit in den Fokus der Politik gerückt. Mit Veränderungen bei den beiden Parametern haben sich schon 2012 Elke Jahn und Gesine Stephan in dieser IAB-Veröffentlichung beschäftigt: Leistungsansprüche bei kurzen Beschäftigungszeiten: Arbeitslosengeld – wie lange man dafür arbeiten muss. Die beiden Autorinnen diskutieren die möglichen Vor- wie auch Nachteile einer Veränderung von Rahmenfrist und/oder Anwartschaftszeit. Die Ergebnisse ihrer Berechnungen zeigen, dass es Verbesserungen geben kann, diese aber überschaubar sind. »Wäre im Jahr 2010 die Rahmenfrist von zwei auf drei Jahre verlängert worden, hätten etwa 50.000 Personen zusätzlich Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung erhalten. Bei einer Rahmenfrist von zwei Jahren in Kombination mit einer Verkürzung der Anwartschaftszeit von zwölf auf vier Monate hätten vermutlich etwa 250.000 Personen zusätzlich Leistungen bezogen – im Schnitt aber nur für kurze Zeit«, bilanzieren die Wissenschaftlerinnen.

Insofern nicht überraschend: »Die Arbeitslosenversicherung kann die soziale Absicherung von Randbelegschaften nur begrenzt gewährleisten. Ein beträchtlicher Anteil derjenigen Personen, die derzeit nach einer Beschäftigung Arbeitslosengeld II erhalten, hat schon zuvor Leistungen der Grundsicherung bezogen. Auch nach einer Reform, die die Anwartschaftsdauer verkürzt oder die Rahmenfrist verlängert, müsste ein Siebtel bis ein Drittel der zusätzlichen Arbeitslosengeld-I-Bezieher voraussichtlich mit Arbeitslosengeld II aufstocken« (Jahn/Stephan 2012: 8). Eine entsprechende Verbesserung der Rahmenbedingungen beim Zugang zu SGB III-Leistungen wäre übrigens nichts Neues, sondern teilweise lediglich die Rückkehr zu alten Regelungen im Arbeitslosenversicherungsrecht.

Letztendlich wird an dieser Stelle erkennbar, welche Folgen die Beseitigung der alten Arbeitslosenhilfe hatte und hat. Auch mit den seit langem diskutierten Verbesserungen bei den Zugangsregularien wird man das Grundproblem einer beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung nicht wirklich aufheben können – sie kann (und soll) einen möglichst ausreichenden Schutz für eine bestimmte Zeit der Erwerbslosigkeit liefern, aber sie kann, wenn sie der Beitrags- und Versicherungslogik folgt, Probleme zu niedriger Erwerbseinkommen und/oder nur kurzzeitiger Erwerbsarbeits- und damit Beitragsphasen nicht wirklich befriedigend lösen. Damit wären wir dann wieder im alten System der Arbeitslosenhilfe bzw. nach deren Abschaffung im Hartz IV-System. Und dort würde man sich über „zu viel“ Personal und solche Überschüsse freuen.

Auf der Rutschbahn direkt in Hartz IV. Mehr als jeder fünfte Beschäftigte ist davon bei Arbeitslosigkeit betroffen. Was ein wenig helfen würde und wo die (System-)Grenze ein Dilemma ist

Also „normalerweise“ sollte es so sein, dass das Risiko der Erwerbsarbeitslosigkeit durch „vorrangige“ Sicherungssysteme aufgefangen wird, also durch die Arbeitslosenversicherung und nicht durch eine bedürftigkeitsabhängiges Fürsorgesystem wie Hartz IV. Mittlerweile haben sich diese Verhältnisse umgekehrt und fast 70% der registrierten Arbeitslosen befinden sich im Grundsicherungssystem (SGB II), während etwas mehr als 30% im Versicherungssystem (SGB III) abgesichert sind. Das hängt auch damit zusammen, dass aufgrund der Veränderungen in den unteren Etagen des Arbeitsmarktes seit Mitte der 1990er Jahre – vor allem deren Ausbreitung und der für viele dauerhaften Exklusion von stabileren Formen der Beschäftigung – die Voraussetzungen für den Bezug von Versicherungsleistungen nicht oder immer seltener erfüllt werden (können), wie beispielsweise die notwendige Vorbeschäftigungszeit innerhalb einer vom Gesetzgeber festgelegten Rahmenfrist, um beim Eintritt des „Schadensfalls“ Arbeitslosigkeit Leistungen zu bekommen.

Das führt dann zu solchen Meldungen, die auf eine neue Auswertung der Zugangsdaten in Arbeitslosigkeit beruhen, die vom DGB in regelmäßigen Abständen vorgenommen wird: Jeder fünfte Beschäftigte rutscht bei Arbeitslosigkeit sofort in Hartz IV: »Demnach waren in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 264.000 Beschäftigte schon zu Beginn ihrer Arbeitslosigkeit auf Hartz IV angewiesen. Das waren 21,3 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Jobverlust. Besonders angespannt ist die Lage in der Zeitarbeitsbranche. Dort wurden im ersten Halbjahr 183.000 Arbeitkräfte entlassen. Davon waren rund 68.000, also 37 Prozent, direkt im Anschluss auf staatliche Grundsicherung angewiesen.«

Wer das Original lesen möchte, kann die Auswertung der Zugangsdaten in Arbeitslosigkeit und vor allem die sozialpolitischen Schlussfolgerungen des DGB hier als PDF-Datei abrufen:

Wilhelm Adamy: 12 Monate mehr: Wie die Arbeitslosenversicherung besser vor Verarmung schützen kann. Auswertung aktueller Arbeitsmarktzahlen (1. Halbjahr 2015), Berlin 2015.

»Der Weg vom Beschäftigten zum Hartz-IV-Empfänger kann sehr kurz sein«, so Wilhelm Adamy in seiner Analyse: »Mehr als zwei Drittel der Beschäftigten, die sich neu arbeitslos melden müssen, haben eine berufliche Ausbildung oder waren als Spezialist oder Experte (z.B. Ingenieur) beschäftigt. Das Hartz IV-Risiko bei Eintritt der Arbeitslosigkeit nimmt zwar mit dem Qualifikationsniveau ab, liegt bei ehemaligen Fachkräften aber immer noch bei knapp einem Fünftel. Bei den arbeitslosen Helfern sind nach einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt sogar 42 Prozent auf staatliche Fürsorgeleistungen angewiesen.«

Und jetzt kommt ein Problem, auf das die derzeitige Debatte zielt:

»Viele mit und ohne Berufsabschluss haben zwar gearbeitet und ein ganzes Jahr Beiträge zur Versicherung gezahlt. Sie haben es aber nicht innerhalb der letzten zwei Jahre (der gesetzlichen Rahmenfrist) schaffen können, weil sie befristet oder unstetig beschäftigt waren. Infolge der zu kurzen Beitragszahlungen oder einer länger zurück liegenden Beschäftigung führt dies zum sofortigen Sturz in das Hartz-IV-System. Insbesondere prekär Beschäftigte, kurzfristig Beschäftigte und Leiharbeitskräfte kommen oftmals gar nicht in den Schutz der Versicherung.«

„Beeindruckend“ im negativen Sinne sind hier die für die Leiharbeit präsentierten Daten:

»Im Verleihgewerbe sind im ersten Halbjahr 2015 bereits 183.000 Leiharbeitskräfte arbeitslos geworden, rund 68.000 davon sind direkt auf Hartz IV angewiesen. Diese Zugänge aus Leiharbeit in Arbeitslosigkeit entsprechen fast einem Viertel des Beschäftigungsbestandes dieser Branche. Heuern und Feuern ist hier immer noch an der Tagesordnung, wenn im Schnitt ein Viertel der Belegschaft im Verleihgewerbe innerhalb eines halben Jahres Erfahrung mit Arbeitslosigkeit machen muss. Rund 37 Prozent der vormaligen Leiharbeitskräfte sind bei Eintritt der Arbeitslosigkeit zugleich auf Hartz IV angewiesen.«

Hinsichtlich des diskutierten und vom DGB auch geforderten Veränderungsbedarfs muss man darauf hingewiesen, dass es sich um den Vorschlag handelt, eine alte, also früher schon mal bestehende Regelung in der Arbeitslosenversicherung wieder einzuführen, also nichts wirklich Neues oder gar Revolutionäres. Dem DGB-Papier können wir dazu entnehmen:

»Laut Koalitionsvertrag sollen Beschäftigte künftig wieder 36 Monate Zeit haben, um zwölf Monate Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einzuzahlen. Dieser Zeitraum ist die Voraussetzung, um Arbeitslosengeld I zu beziehen. Von dieser Reform würden insbesondere Menschen profitieren, die häufig nur für kurze Zeit eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben. Die so genannte Rahmenfrist lag vor 2006 ebenfalls bei 36 Monaten und wurde dann auf 24 Monate verkürzt.«

Der DGB „erinnert“ nun die Bundesregierung lediglich an das eigene Vorhaben, das man im Koalitionsvertrag beschlossen hat:

»Der DGB fordert, die gesetzliche Rahmenfrist endlich zu verlängern (im Koalitionsvertrag war Anfang 2015 als Start genannt worden). Das würde im Jahresschnitt die Zahl der Empfänger von Arbeitslosengeld I um etwa 50.000 erhöhen, die Ausgaben würden pro Jahr um rd. 300 Mio. Euro steigen. Gleichzeitig würde das Hartz-IV- System schrumpfen. Bund und Kommunen würden jährlich um fast 100 Mio. Euro entlastet.«

Man sollte aber vor dem Hintergrund der Gesamtzahl an Arbeitslosen und an Zugängen in Arbeitslosigkeit den Effekt einer solchen Veränderung nicht überbewerten – für die einzelnen Betroffenen wäre das sicher eine wichtige Verbesserung, aber das angesprochene Grundproblem einer seit vielen Jahren beobachtbaren Verschiebung der „Absicherung“ von Phasen der Erwerbslosigkeit aus der (eigentlich zuständigen) Arbeitslosenversicherung in die (eigentlich nur als letztes Auffangnetz vorgesehene) Fürsorge wird dadurch nur in einer überschaubaren Art und Weise etwas korrigiert.

Zu den Zahlen: Im 1. Halbjahr 2015 haben 1,238 Mio. Menschen ihren sozialversicherten Job verloren und sind arbeitslos geworden. Mehr als ein Fünftel der Beschäftigten, die im ersten Halbjahr 2015 den Job verloren, sind schon zu Beginn der Arbeitslosigkeit in Hartz IV gerutscht. Absolut waren dies 264.000 bzw. 21,3 Prozent der sozialversichert Beschäftigten mit Jobverlust.

Was würde nun die eigentlich vereinbarte Verlängerung der Rahmenfrist von zwei auf drei Jahre bringen? Hier werden zwei Zahlen genannt: Im DGB-Papier findet man dazu den Hinweis: »Das würde im Jahresschnitt die Zahl der Empfänger von Arbeitslosengeld I um etwa 50.000 erhöhen.« In dem Artikel der Saarbrücker Zeitung wird eine etwas andere Zahl genannt: »Nach Angaben des DGB-Arbeitmarktexperten Wilhelm Adamy könnten dadurch im Jahresschnitt bis zu 35.000 Personen vor dem sofortigen Abdriften in Hartz IV bewahrt werden.«

35.000 bis 50.000 sind eine Menge. Aber nur ein Teil der Betroffenen:

Für die große Mehrheit der Arbeitslosen, die derzeit direkt „weitergereicht“ werden in das Hartz IV-System, bleibt das beschriebene Dilemma erheblicher Sicherungslücken in dem „eigentlich“ für ihr Problem zuständigen Versicherungssystem bestehen. Das Dilemma resultiert aus dem Versicherungscharakter der Arbeitslosenversicherung, die zwar eine Sozialversicherung ist, aber eben auch Versicherungsprinzipien folgen muss. Zugespitzt formuliert: Die Arbeitslosenversicherung ist ein geeignetes Aufgang- und (bei entsprechender Höhe der Leistungen) Absicherungssystem für die betroffenen Arbeitnehmer, wenn der Schadensfall der Arbeitslosigkeit nur als Ausnahmefall und dann temporär eintritt, also nach einer überschaubaren Zeit wieder beendet werden kann durch die Aufnahme einer neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeit. Die Versicherung als solche stößt an ihre (System-)Grenze, wenn die Arbeitslosigkeitsphasen oft und dann auch noch lange anhaltend auftreten. Vor diesem strukturellen Problem stehen alle – grundsätzlich wichtigen und eigentlich notwendigen – Ansätze einer Weiterentwicklung der „tradierten“ Arbeitslosen- hin zu einer modernen „Beschäftigungsversicherung“, seit Jahren richtigerweise gefordert, aber bislang noch nicht wirklich überzeugend konzeptualisiert. Das ist keineswegs ein Plädoyer, darüber nicht weiter zu diskutieren. Aber derzeit bleibt hier ein großes Fragezeichen.

Eine „Beschäftigungsversicherung“ würde nicht nur vor dem Problem stehen, dass die Fälle besser abgesichert werden müssen, um die es bislang in diesem Beitrag ging, die also häufig und länger anhaltend arbeitslos werden aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Die ganze „Aufstocker“-Thematik aus dem Grundsicherungssystem müsste hier berücksichtigt werden, also die Mischung aus Erwerbstätigkeit und einer aufstockenden Leistungsgewährung angesichts der nicht ausreichend hohen Einkommen aus der Erwerbstätigkeit, sei sie nun sozialversicherungspflichtig, als geringfügige Beschäftigung oder in Form der Selbständigkeit ausgeübt.

Hartz IV-Austria ante portas? Österreich soll am deutschen Hartz IV-Wesen genesen. Für so einen Vorschlag gibt es Fassungslosigkeit und viel Kritik

Deutschland ist bekanntlich eine weltmeisterliche Exportmaschine – und offensichtlich gehen nicht nur Autos der Premiumklasse, Maschinen aus dem Schwabenland, Chemieprodukte für Landwirtschaft und Kriegsführung über den Ladentisch, sondern auch politische Vorlagen. Griechenland muss das gerade erleben – und jetzt werden aus unserem Nachbarland Österreich Importwünsche hinsichtlich eines der in Deutschland selbst umstrittensten sozialpolitischen Produkte der jüngeren Vergangenheit angemeldet: Hartz IV.

Konkret geht es nicht um irgendwelche Hinterbänkler, die das Sommerloch füllen wollen, sondern um den österreichischen Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP), der in einem Interview so zitiert wird: »Es ist auch deshalb schwer, Arbeitskräfte zu finden, weil das Arbeitsloseneinkommen fast genauso hoch ist wie das Arbeitseinkommen. In Deutschland gibt mit Hartz IV ein Modell, das offenbar besser funktioniert.« Diese Äußerung hat nun eine breite und heftige Diskussion ausgelöst. Hartz IV kommt in Österreich an, so ist einer der Artikel dazu überschrieben.

Allerdings gibt es parteiübergreifend heftigen Gegenwind: Zu hohes Arbeitsloseneinkommen: Hagel an Kritik für Schelling. Zuerst einmal eine kurze Skizzierung des bestehenden Sicherungssystems bei Arbeitslosigkeit in Österreich, denn dann wird verständlich, warum das auf so viel Widerspruch stößt.

In »manchen Punkten ist das österreichische Arbeitslosengeld-System … sogar schlechter als die deutschen Hartz-Regelungen. Wer in Österreich seine Arbeit verliert, bekommt unmittelbar nach dem Jobverlust weniger Arbeitslosengeld als in Deutschland. Zumindest, was die Nettoersatzrate betrifft: In Deutschland beträgt das Arbeitslosengeld 65 Prozent des vorher verdienten Nettolohns, in Österreich sind es nur 55 Prozent. Sie wurde seit den 1990er Jahren sukzessive reduziert. 1993 sank die Nettoersatzrate, die von der Höhe des letzten Gehalts berechnet wird, von 57,9 Prozent auf 57 Prozent 1995 auf 56 Prozent und in weiterer Folge im Jahr 2000 auf 55 Prozent. Österreich hat damit eine der niedrigsten Nettoersatzraten beim Arbeitslosengeld Europas. Die Bezugsdauer ist gestaffelt, je nach Alter und Beschäftigungsdauer erhält man 20, 30, 39 bzw. 52 Wochen lang Arbeitslosengeld … Danach kann man Notstandshilfe beantragen. Sie ist unbefristet und macht 95 Prozent des vorher bezogenen Arbeitslosengeldes. Das wiederum ist vergleichsweise viel im internationalen Vergleich. Wer also in Österreich länger arbeitslos bleibt, für den ändert sich bei der Höhe des Arbeitslosengeldes bzw. der Notstandshilfe wenig. Langzeitarbeitslose in Deutschland stürzen dagegen ab.« (Hervorhebungen nicht im Original). Die Sozialhilfe der Bundesländer ist mittlerweile ersetzt worden durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS). Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung besteht aus 2 Teilen: 620,87 Euro Grundbetrag und 206,96 Euro Wohnkostenanteil pro Monat. Zusammen sind das 827,83 Euro. Für Kinder gibt es jeweils 149,01 Euro. Je nach Bundesland können höhere Beiträge sowie Ergänzungsleistungen ausgezahlt werden, z.B. wenn die tatsächlichen Wohnkosten höher sind. Wenn der Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe niedriger ist als die Mindeststandards der Bedarfsorientierten Mindestsicherung und kein relevantes Vermögen vorhanden ist, kann eine ergänzende Mindestsicherungsleistung bezogen werden.

Wie man unschwer sehen kann, finden wir in Österreich eine Systematik, die es auch mal in Deutschland mit dem Arbeitslosengeld und der (unbefristeten, ebenfalls am ehemaligen Arbeitseinkommen orientierten) Arbeitslosenhilfe gegeben hat, bis die Arbeitslosenhilfe mit der damaligen Sozialhilfe nach dem BSHG zum Arbeitslosengeld II nach dem SGB II zusammengelegt wurde. Zum anderen ist die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes kürzer als die beim Arbeitslosengeld I in Deutschland, danach aber gibt es die Notstandshilfe, die bei marginaler Absenkung dem vorherigen Arbeitslosengeld entspricht.

Insofern wäre eine Orientierung am deutschen Hartz IV-Modell tatsächlich für viele Arbeitslose ein herber Einschnitt.

Wie auch bei uns in Deutschland wird die Debatte mit den gleichen Vorurteilen und auch schlichten Unwahrheiten geführt, bei denen es lediglich darum geht, Stimmung zu machen gegen die Arbeitslosen. Bislang der einzige, der den Finanzminister öffentlich unterstützt, ist der ÖVP-Generalsekretär Gernot Blümel, der mit diesen Worten zitiert wird: Der Finanzminister habe »vollkommen recht, dass Arbeitsanreize fehlen, wenn die erhaltenen Leistungen ohne Arbeit fast genauso hoch sind wie ein Arbeitseinkommen. Genau hier gilt es anzusetzen.« Fast genauso hoch wie ein Arbeitseinkommen ist angesichts der schon skizzierten Ersatzraten beim Arbeitslosengeld und der Notstandshilfe kein Euphemismus mehr, sonder schlichtweg falsch. So auch die innerösterreichische Kritik:

»“Fassungslos über so viel arrogante Unwissenheit“ reagieren die Grünen Abgeordneten Birgit Schatz und Judith Schwentner. „Bei einer Nettoersatzrate von 55 Prozent könne man kaum davon sprechen, dass das Arbeitslosengeld auch nur annähernd so hoch sei wie ein angemessenes Erwerbseinkommen. Fakt sei vielmehr, dass Arbeitslosigkeit in Österreich wegen des niedrigen Arbeitslosengeldes der Einstieg in die Armut sei. Für Sozialsprecherin Schwentner ist mit Schellings Aussagen klar, dass dieser keine Ahnung von der Realität habe.«

Dazu auch der Blog-Beitrag Weltfremde Politik: Die Mär vom faulen, reichen Arbeitslosen mit ein paar Rechenbeispielen.

Wie bei uns wird natürlich reflexhaft das Argument der mangelnden Arbeitsanreize wie eine Monstranz von denen vor sich hergetragen, die auf eine Absenkung der Sozialleistungen zielen. Dazu hat sich auch das Arbeitsmarktservice (AMS) als österreichische Pendant zur Bundesagentur für Arbeit zu Wort gemeldet:

»AMS-Chef Johannes Kopf hielt in einem früheren Interview … die Anreize eine Arbeit aufzunehmen, in Österreich für groß genug. Einen Sonderfall ortete er aber: „Wenn zum Beispiel eine Frau mit den Kindern zu Hause ist und der Vater ein Fall für die Mindestsicherung, dann ist diese für die Familie so hoch, wie er oftmals kaum allein verdienen kann. Das ist eine Inaktivitätsfalle. Da müsste es die Möglichkeit geben, die Mindestsicherung bei der Arbeitsaufnahme teils weiter zu beziehen.“«

Damit beschreibt er eine Problematik, die wir auch in Deutschland kennen, die aber primär mit den Sicherungsdefiziten in anderen Bereichen wie dem Familienlastenausgleich zu tun haben.

Und zu der Ausgangsthese von dem angeblich zu hohen Arbeitslosengeld in Österreich finden wir bei der OECD in dem Anfang Juli veröffentlichten aktuellen Beschäftigungsausblicks für unser Nachbarland den folgenden Hinweis: »Besonders hoch ist in Österreich laut OECD die Einkommensungleichheit. Dies lasse sich durch chronische Arbeitslosigkeit, niedriges Kompetenzniveau einiger Bevölkerungsgruppen und das generell niedrige Arbeitslosengeld erklären« (OECD: Österreich sollte AMS-Budget aufstocken). Das Budget für das Arbeitsmarktservice (AMS) sollte erhöht werden, schlägt die OECD vor.

Man kann nur hoffen, dass sich die Österreicher nicht in die Hartz IV-Falle locken lassen. Die müssen nicht die gleichen Fehler machen wie wir.

Schauspieler. Eine wenige pralle Bankkonten und viele arme Schlucker. Zugleich im Kern der ungelösten Frage einer Beschäftigungsversicherung

»Nur die wenigsten Schauspieler haben ein pralles Bankkonto. Der Rest pendelt zwischen Castings, „Dschungelcamp“ und Arbeitsamt. Manche hängen ihren Job gleich ganz an den Nagel. Warum?« Dieser Frage geht Jonas Hermann in seinem Artikel Warum viele Schauspieler arme Schlucker sind nach.

Die Zahlen sind ernüchternd: Rund die Hälfte der deutschen Schauspieler verdient nicht mehr als 20.000 Euro brutto im Jahr. Viele halten sich mit Zweitjobs über Wasser, andere beziehen Hartz IV oder verarmen im Alter. Da gibt es beispielsweise Heinrich Schafmeister, der im Vorstand der Schauspielergewerkschaft BFFS sitzt: Seiner Einschätzung nach ist die Situation für Schauspieler in Deutschland schlechter als vor zehn Jahren. In diesem Zeitraum seien die Einkünfte der Schauspieler etwa um die Hälfte gesunken. Hermann ruft in seinem Artikel weitere ernüchternde Zahlen auf: »Rund 15.000 Schauspieler leben in Deutschland. Zwar verdienen vier Prozent über 100.000 Euro pro Jahr, doch mehr als zwei Drittel kommen nicht über 30.000 Euro brutto. Davon muss dann noch die Agenturprovision bezahlt werden, zudem schlagen professionelle Fotos oder die Produktion von Demovideos zu Buche.« Natürlich hat das was mit den Produktionsbedingungen zu tun. Heinrich Schafmeister von der BFFS erläutert die Lage der Branche am Beispiel des „Tatort“: „Die Budgets für den Tatort sind auf dem gleichen Stand wie vor zwanzig Jahren, dabei ist in der Zwischenzeit alles teurer geworden. Wie soll das funktionieren?“

Wenn wir über – fast alle – Schauspieler sprechen, dann über sehr zerbrechliche Existenzen. Mit vielen Lücken und – wenn es gut geht – einem ständigen Auf und Ab. Da kann man sich vorstellen, dass die Arbeitslosenversicherung für die Zeiten, in denen es nicht nach oben geht, ein wichtiges Thema ist. Und zugleich ein echter Aufreger. »Schauspieler gelten als Angestellte und zahlen in die Sozialkassen ein. Allerdings sind sie meist befristet beschäftigt und haben somit kaum eine Chance, Arbeitslosengeld I zu erhalten. Ein Schauspieler müsste dafür in zwei Jahren auf 180 Drehtage kommen, was den wenigsten gelingt.« Besonders übel: Drehtage entsprechen nicht der eigentlichen Arbeitszeit, denn man muss sich für eine Rolle wochenlang vorbereiten, anreisen und vieles andere mehr, was aber nicht als versicherungspflichtige Arbeitszeit gewertet wird.

Und wieder die Produktionsbedingungen: Mindestens 20 Bewerber kämen im Schnitt auf eine Rolle, so wird eine Schauspielerin zitiert: »Die Produzenten setzen zunehmend auf Video-Castings. So konkurrieren noch mehr Schauspieler miteinander, weil die Anreise wegfällt. Beim Video-Casting filmen sich die Schauspieler selbst und schicken das Ergebnis an die Jury.« Effizienzsteigerung nennt man so etwas. Für die eine Seite. Und Deutschland ist hinsichtlich der Film- und Fernsehrollen ein schwieriges Pflaster:

»Für den eisigen Wind in der Branche werden die Fernsehsender verantwortlich gemacht. Der deutsche Filmmarkt ist stark senderabhängig. Nach Aussage des ARD-Vorsitzenden Lutz Marmor wird derzeit bei allen Sendern gespart. Den Druck geben sie an die Produktionsfirmen weiter.«

Immerhin gibt es kleine Erfolge der Schauspielergewerkschaft BFFS: »Trotz des schwierigen Terrains konnte die Schauspielergewerkschaft BFFS durchsetzen, dass Berufseinsteiger nicht weniger als 750 Euro pro Drehtag verdienen dürfen. Nur scheinbar gutes Geld, da viele Schauspieler im Jahr bloß auf ein oder zwei Dutzend Drehtage kommen.« Mit einer Folge, die eigentlich einem mustergültigen Verhalten in unserer ökonomisierten, auf Flexibilität abstellenden Gesellschaft entspricht: Viele Schauspieler fahren zweigleisig und synchronisieren Filme oder suchen sich andere Standbeine, auf denen sie über die Runden kommen können.

Andere hingegen wechseln den Job, steigen aus der Schauspielerei aus und suchen sich einen anderen Beruf.

Letztendlich stehen die Schauspieler stellvertretend für eine ganz grundsätzliche Frage und Forderung in unserem sozialen Sicherungssystem: Wie kann es gelingen, die alte Arbeitslosenversicherung mit ihrer Orientierung auf vollzeitige und „normale“ sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in eine „Beschäftigungsversicherung“ zu transformieren, mit der es gelingen müsste, die unsteter werdenden Erwerbsbiografien und teilweise auch die immer öfter zu beobachtenden Mischungsverhältnisse unterschiedlicher Beschäftigungsformen abzubilden?

Frühzeitig in diese Richtung gedacht hat Günther Schmid, so 2008 in seiner Studie Von der Arbeitslosen- zur Beschäftigungsversicherung. Wege zu einer neuen Balance individueller Verantwortung und Solidarität durch eine lebenslauforientierte Arbeitsmarktpolitik.

Eine wichtige und in diesem Beitrag durchaus passende Arbeit ist die Studie Arbeitsmärkte für Künstler und Publizisten – Modelle einer zukünftigen Arbeitswelt?, die bereits 1999 von Carroll Haak und Günther Schmid vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) veröffentlicht wurde.

Trotz dieser langen Diskussionslinie gibt es derzeit keine wirklich funktionierenden Modelle einer „Beschäftigungsversicherung“, die als Blaupause für die Weiterentwicklung des bestehenden Systems aus Arbeitslosenversicherung und Grundsicherungssystem herangezogen werden kann. Hier tut sich allerdings eine der ganzen großen und komplexen Baustellen der vor uns liegenden Jahre auf. Dabei – und das verdeutlicht die enorme Herausforderung – muss man auch verhindern, dass die Auftraggeber die Produktionsbedingungen beispielsweise für Schauspieler noch weiter verschlechtern oder auch nur auf dem bereits heute erreichten niedrigen Level zu stabilisieren, wenn man ihnen auch noch entgegenkommt bei der sozialen Absicherung der hier und da eingesetzten Schauspieler. Eine ganz schwierige Aufgabe.